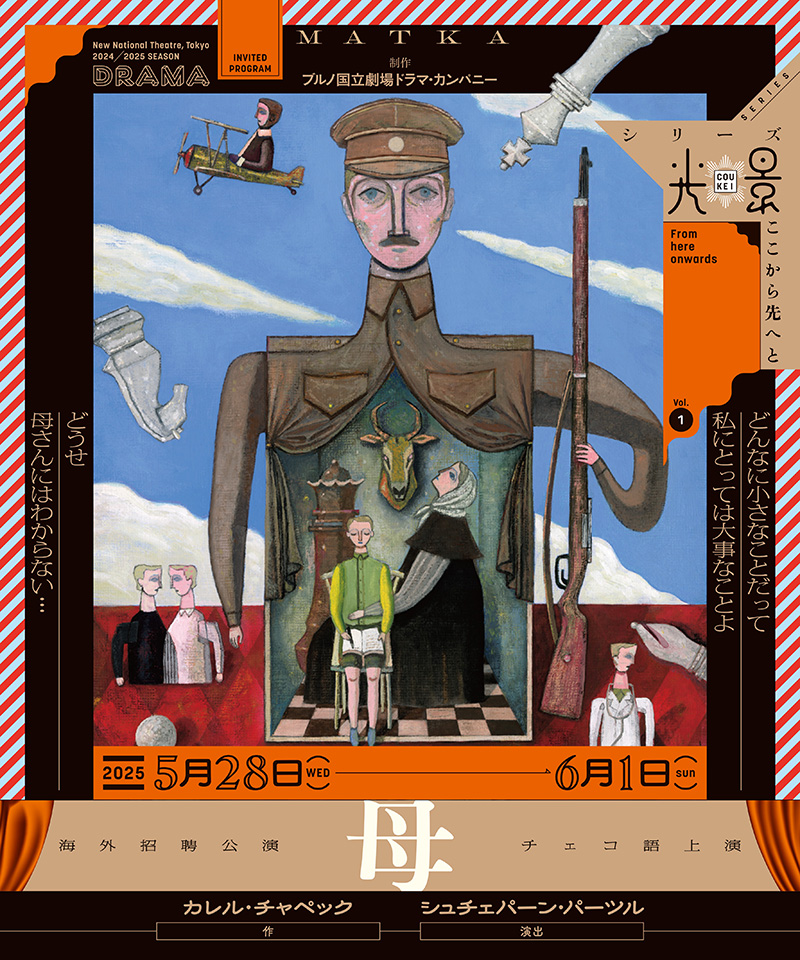

会期:2025/05/28〜2025/06/01

会場:新国立劇場 小劇場[東京都]

作:カレル・チャペック

演出:シュチェパーン・パーツル

公式サイト:https://www.nntt.jac.go.jp/play/mother/

遺された最後の息子をも戦争へと送り出す決断をする母。このラストシーンをはたしてどのように受け取るべきだろうか。

チェコの劇作家カレル・チャペックがスペイン内戦(1936-39)を受けて執筆し1938年に初演された『母』は、大義を前に夫を、そして5人の息子たちを失っていく母の物語だ。幕開けの時点で夫と長男はすでにこの世を去っている。夫はアフリカの地での「原住民」との戦いで、医師である長男オンドラは黄熱病の研究中に感染して亡くなったらしい。二人は幽霊として母の前に現われ、自分たちの死は大義のためにやむを得ないものだったのだと主張するが、母にはその理屈が理解できない。やがてパイロットである次男のイジーも最高高度への挑戦失敗で、双子の三男コルネルと四男ペトルも内戦でそれぞれ命を落とすことになる。

さらに、内戦で疲弊した国に他国の軍隊が攻めてくると、唯一遺された五男トニも義勇軍に参加しようとするが、母は彼を説得し、鍵をかけた部屋に閉じ込めてしまう。幽霊となった夫と息子たちの説得にも耳を傾けず、トニを送り出すことを頑なに拒む母。しかし、ラジオの女性キャスターが自身の息子の死を報じるのを聞いて心揺さぶられた母は、小学校が爆撃され多数の子供が犠牲となったニュースに追い討ちをかけられるようにして、ついにトニに銃を手渡し、「行きなさい!」と彼を送り出すのだった。それは母であることの戦争への敗北か。それとも大義に子を捧げる英雄的決断か。ラストシーンは両義的だ。

今回の上演はチェコのブルノ国立劇場ドラマ・カンパニーによるもの(演出:シュチェパーン・パーツル、英語翻訳:ヤロスラフ・ユレチュカ、マルチナ・ナーフリーコヴァー、日本語字幕翻訳:広田敦郎)。新国立劇場の招聘により、カンパニーの初来日が実現したかたちだ。2022年4月初演のこのプロダクションはその後もレパートリーとして定期的に上演されているという。いくつかの変更こそあれど(「老人」役のカットやラジオからテレビへの変更など)戯曲に忠実な上演は、洗練された演出に俳優たちの巧みな演技も相まって、約90年前のこの作品を現在にも(残念ながらと言うべきだが)十分に通じるものとして立ち上げていた。男たちの、「大義」に酔い、遊戯に耽るようにして戦争にのめり込む幼児性を際立たせるような演出は、子を守ろうとする母との断絶をよりはっきりと示すものになっていたと言えるだろう。

さて、しかしここで問いたいのはプロダクションの姿勢である。新国立劇場のウェブサイトには、このプロダクションが「国内にとどまらず、イスラエル国立劇場ハビマでも上演、高い評価を得」たという記述がある。2025年6月のいまなおイスラエルのガザでの戦争犯罪が続いているこの状況下で、イスラエル国立劇場ハビマでの上演が評価されたことをもってプロダクションの価値とするような宣伝文句を無批判に採用していることは、世界情勢に対する新国立劇場自らの無関心を吐露しているに等しい。

獲得したという「高い評価」の具体的な内実がわからない以上、拙速な判断は避けるべきかもしれない。しかし、新国立劇場のウェブサイトに掲載されたインタビューを読む限り、演出家のパーツルは「母親の状況や彼女の決断は、ヨーロッパの私たちにとっては極限的な状況ですが、不幸にもイスラエルに生きる家族にとっては日常的な現実です」と述べており、プロダクションはチェコという国と同じように親イスラエル的な姿勢を示しているように読める(少なくともパレスチナへの言及はなく、そのようなインタビューを何の注釈もなく掲載している新国立劇場の姿勢にも問題があることは指摘しておくべきだろう)。イスラエル国内にもさまざまな声があることは言うまでもないが、プロダクションの発言を読む限りにおいて、イスラエル国内で自国の戦争犯罪を非難するようなかたちでこのプロダクションが評価されたという可能性はどうもなさそうだ。

それでも、この『母』という作品が戦争の悲惨さを訴えるのであればまだしも救いがある。では、ブルノ国立劇場ドラマ・カンパニーは、『母』という作品をどのようなものとして捉えているのだろうか。カンパニーの芸術監督で『母』のドラマターグでもあるミラン・ショテクは当日パンフレットの挨拶のなかで「カレル・チャペックが『母』を書き終え、その時に心から願ったのは、このような作品を二度と書かずに済む世界になることでした」と述べている。一方、演出家のパーツルはインタビューで、この作品が「『戦争は悪い』という1つメッセージを最後に伝えるために書かれたと考えるのは間違いなのです。それは陳腐であり、良い戯曲とは言えません。でも、チャペックの戯曲をそのように捉えることはとても容易にできてしまうことです」と述べている。なるほど、これにはまったく同意である。

しかし、二人の発言をさらに読んでいくと、このパーツルの発言の持つニュアンスが、一読したときの印象とは異なり、かなり微妙なものであるように思われてくる。

ショテクは当日パンフレットに寄稿した「泣き岩」と題されたテキストのなかで、ラストシーンについて「外の状況に直面し、母もトニも石と化すわけには(手をこまねいているわけには)いかなかったのです!」と評している。さらに、母をゴルゴン(蛇のような髪を持ち見るものを石にしてしまう力を持った怪物)に喩え、彼女は「子供たちに『危険を避けて』動かずにいることを求めてきた」のだというショテクは、母の決断を「自分一人残ることになっても、末の息子に対してゴルゴンでいること、石の地下室にかくまうことをやめる」ものだと評価する。パーツルに至っては「最後の息子を犠牲にすることだけが、彼女の子供たちを救うことができるのです」とさえ発言している。パーツルらの発言は、母の決断をそうあるべき望ましいものとして肯定する評価だと言えるだろう。

だが、「望ましい」とは一体誰にとってか。もちろん国家にとってである。ここで考えなければならないのは、このプロダクションがブルノ国立劇場ドラマ・カンパニーというチェコの国立劇場によるものであり、日本の国立劇場である新国立劇場によって招聘されたものであるという点だ。ならばこのプロダクションは、限りなく戦争プロパガンダにも近い構造を持っていると言えるのではないだろうか。

だからこそ、観客は創り手の意図に逆らってこの結末を読み替えなければならない。そこに表われているのは決断する母の英雄性などではなく、子を守りたいという母の願いさえもが参戦の論理として動員されてしまう戦争のグロテスクさなのだと。

鑑賞日:2025/05/31(土)