発行所:角川書店

発行日:2025/03/12

公式サイト:https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000307/

現代において日本のアニメは、TVや配信プラットフォームでシーズンごとに話題作が登場し、映画の興行収入では年間ランキングの上位を占め、その映像的な完成度を競っている。そのいっぽうSNSでは、テーマ曲を使用するなどした関連のショート動画が数多くアップされている。アニメは作品としての受容と同時に流行としての影響力が両輪となり、早いサイクルで日々新陳代謝が起きているジャンルだ。

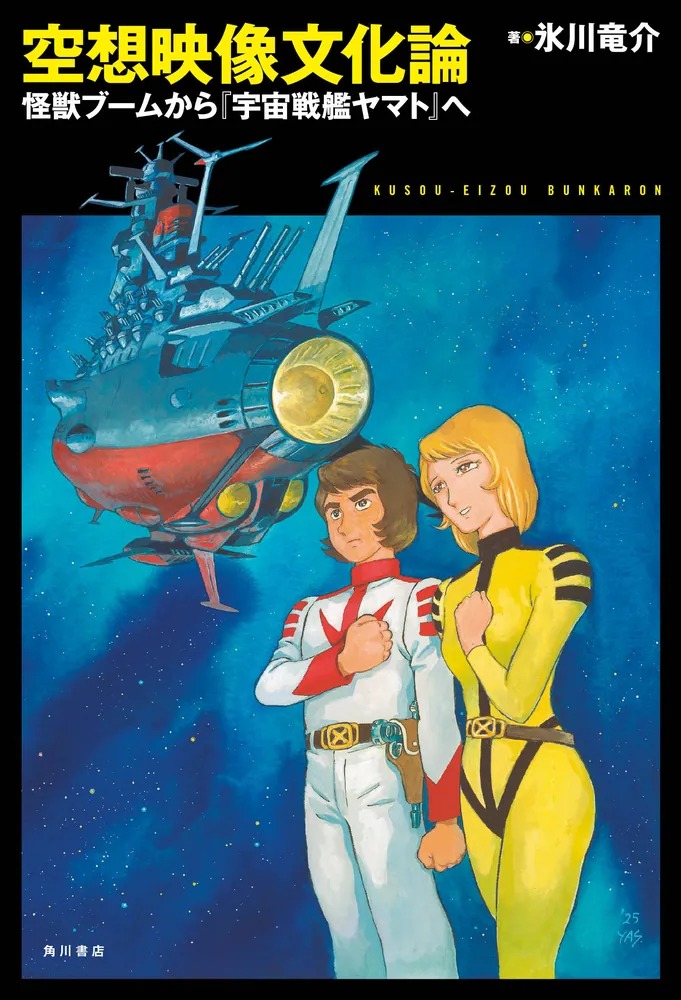

そしてアニメをめぐる言説の多様性もまた、こうした横断性にインスピレーションを受けてきた。私たちは作品の着想としてありうるさまざまな影響を考察しつつ、運動や画面、演出について論評したり、メディアミックスやファンダムの活動に言及したりしてきた。作品を参照枠としながらもそれぞれの論者によって異なる観点が提示されるのはもちろん自明なことではあるが、わけても氷川竜介という存在は、特にアニメと特撮の関係の重要性を繰り返し指摘してきた論客である。彼は1970年代末より執筆を開始し、活動を本格化させた2000年代以降においては文章以外でもアニメ特撮アーカイブ機構(ATAC)の副理事を務めるなど、アニメ界に尽力してきた。このたびの彼の新刊『空想映像文化論──怪獣ブームから『宇宙戦艦ヤマト』へ』(角川書店、2025)は、そうした氷川の歴史観がどのような状況のもとで醸成されていったのかがよくわかる著作だった。

アニメと特撮。この両者は、ながらく共存関係にあるジャンルだ。例えばこういった両者の関係を象徴としているクリエイターを代表する存在として、庵野秀明が挙げられるだろう。彼はアニメーターとしてキャリアを開始しているが、ここ10年近くはゴジラをはじめとした特撮作品のリブートに取り組んでいる。その彼が少年時代に慣れ親しんできたのが「テレビまんが」というジャンルである。そして『空想映像文化論』で氷川が主張するのは、このカテゴリーがアニメの展開に重要な役割を果たしてきたのではないかということだ。これは「特撮、人形劇、場合によってはバラエティ番組も含んだ、『テレビで放送される児童向けコンテンツの総称』」であり「昭和の高度成長期には大きな存在感」を持っていた★1。当時はアニメと特撮の境界があいまいで、著者も例に出すようにテーマ曲を集めたコンピレーションアルバムのLPジャケットでは『宇宙戦艦ヤマト』(1974-75)と『仮面ライダーアマゾン』(1974-75)が並んでおり、両ジャンルが共存していたことが知れるだろう。

氷川はこうした環境を踏まえ、両者の影響関係を探っていく。『鉄腕アトム』(1963-66)放送をひとつのきっかけとするテレビアニメの定着以降、テレビまんがというジャンル内において、アニメと特撮の覇権が3〜5年のサイクルで相互に移り変わっていくことを指摘する。例えば70年代においてはそれまで特撮が怪獣の皮膚などによってアドバンテージを持っていた画面内の情報量の多さは、相対的にその特権性を減じていくこととなる。それはアニメーションのカラー化によって生じた目を引く爆発シーンの増加や、トレスマシン導入に伴う描線の機械的転写がタッチを強調することで、アニメが一種の対抗をみせる、といった事態として整理される★2。

(後編へ)

★1──氷川竜介『空想映像文化論──怪獣ブームから『宇宙戦艦ヤマト』へ』角川書店、2025、22-23頁

★2──同書、102-104頁

執筆日:2025/06/08(日)