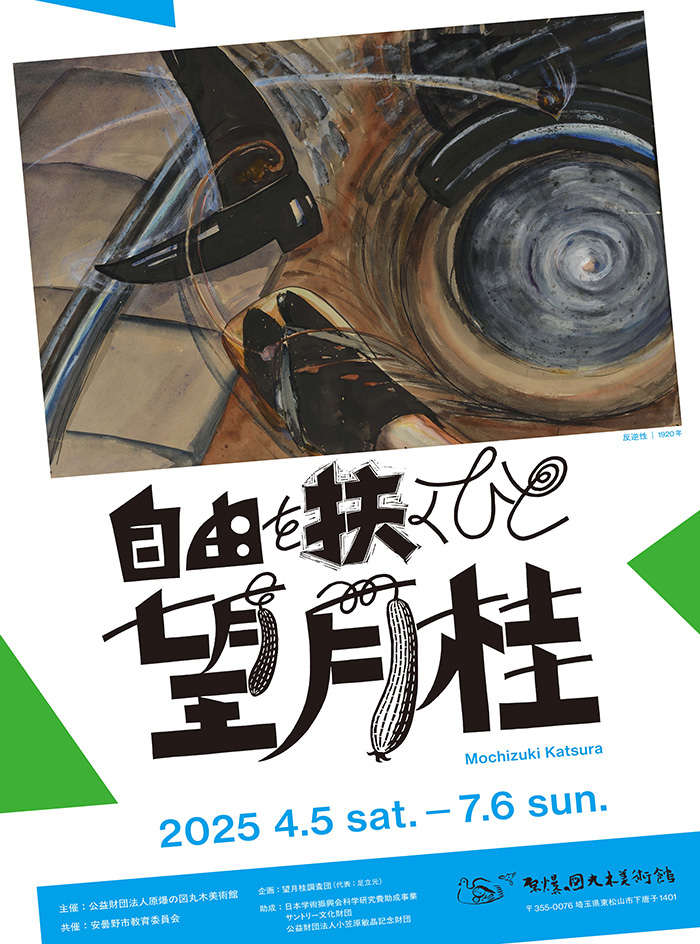

会期:2025/04/05~2025/07/06

会場:原爆の図丸木美術館[埼玉県]

公式サイト:https://marukigallery.jp/8527/

埼玉県・原爆の図丸木美術館で、1920年代のアナキズム運動に参加した芸術家・望月桂に焦点を当てた企画展「望月桂 自由を扶くひと」が開催された。

望月桂は1919年に芸術団体・黒耀会を結成し、無審査のアンデパンダン展を開催した。当会は諸芸術における芸術革命の推進や共同制作といった美術運動における先駆性が見られる。しかし思想家や民俗学者といったさまざまな分野のメンバーが集ったために、これまで美術よりも思想史の文脈で捉えられることが多かったようだ★1。本展は彼らを1923年結成のマヴォに先んじる前衛芸術団体として捉え直す、実践的試みを持った展覧会である。

会場は4室に分かれ、第1章には望月が初期と後期に描いた油彩画が配されている。長野県に生まれた望月は、現在の東京藝大油画専攻に入学し、藤田嗣治、岡本一平の同窓となる。卒業制作として描いた《こたつ辺》(1910)を見るに、油彩画家として充分な技術を備えていたことがわかる。

次室の第2章では、望月が1916年から営み、大杉栄などのアナキストと親交を深めるきっかけとなった食堂「へちま」の食器具類、望月が「へちま」で立ち上げた平民美術協会の資料、本展に携わった美術家・松田修による映像インスタレーション《この世からの花》(2025)が紹介されている。松田による作品は、獄死した和田久太郎の遺灰で育てた花を望月が押し花にして仲間に送った《あの世からの花》(1929頃)への返歌となっている。

「望月桂 自由を扶くひと」展会場風景[筆者撮影]

続く第3章から第6章は卯城竜太が展示設計を監修し、照明を落とした一室にまとめられている。ここでは黒耀会の立ち上げから、関東大震災および大杉栄の虐殺、それに伴う仲間の死、漫画雑誌の創刊といった1920年代から1930年代末に至る、望月と周囲の人々をめぐる活動が紹介されている。

1920年4月、第一回黒耀会展が開催される。この展覧会は黒耀会に所属しない人でも出品可能で、審査を提案した大杉を押さえて、無審査のアンデパンダン式にすることに望月がこだわった★2。その出品作には、望月と活動家たちとの共作がいくつも見られる。これは望月が絵描きではないメンバーにも出品を呼びかけた結果であり、少なくとも5名の文章に望月が絵を当てている。望月に請われて自分で絵を描いたアナキストたちもいるほか、嫌がる労働運動家の近藤憲二に望月が強引に描かせたエピソードもある★3。

望月の絵と活動家たちの文章による合作が並ぶのを見るに、アンデパンダン展における、この彼の態度が非常に重要なものに思える。というのも黒耀会に所属した画家は5人程度で、美術を専門としないメンバーのほうが多かった。また黒耀会展に出品した労働運動家の丹潔は、仲間から「芸術運動なんか、生ぬるい」と批判され、それに対して、物騒な絵や文字を民衆に見せるのも運動であり、またそれは革命を前提にしていると半ば弁明するように応じている★4★5。つまり、芸術よりも革命や破壊を標榜したアナキストたちに、望月はアンデパンダンを通じて「芸術」をオルグしていたといえる。「リャク(略奪)」は嫌いと日記に書いたという望月は★6、アナキストたちに芸術運動を仕掛けていたように見えてくる。

望月の絵画としての代表作は本展のメインヴィジュアルにも使用された《反逆性》(1920)を含む、未来派の影響を受けた運動描写が見られるものだろう。イタリアの未来派絵画が重たい油彩の筆致を携えるのに対して、かすれが豊かな水彩筆の軌跡は《製糸工場(女工)》(1920)や《遠眼鏡》(1920)における速度の表現に適している。多重露光のような重なりの表現も、水彩の利点によるものだ。とくに女性を機械化する暴力性が感じ取れる《製糸工場(女工)》には目をみはる。この時期に試みられた一枚絵における運動や時間の表現は、出来事や状況を伝える風刺画や漫画表現へと活かされていっただろう。それは晩年の風景画においても、土地が持つ悠久の時間の捉え方として繋がっていくように見える。

第7章は会場を2階に移し、望月が晩年に描いた長野の風景画や生活画を紹介していた。とくに50年代から60年代にかけては、油彩で長野の山々を描いている。郷里に戻ってからの望月は、畑仕事や美術教育に勤しみながら享年となる1975年まで絵を描き続けた。

これら4室の会場構成は、丸木位里と丸木俊による常設展とともにゆるやかに混ざり合うように展開する。とくに第3室における大杉栄の死に関わる一連の出来事は、戦争に伴う理不尽さややるせなさが吹きすさび、戦争の悲壮さを伝える丸木夫妻の絵画と呼応している。

本展の開催はコロナ禍を受けて、望月桂の孫である望月透氏に祖父の事績資料をたどる時間ができたことから始まったという。資料整理の相談を受けたアナキズム美術の研究者・足立元を筆頭に望月桂調査団が立ち上げられ、多領域にわたる団員らとの3年に及ぶ調査の結実として展覧会が催された。美術家たちとの協働も経て、調査団の熱意は会場で配布された小冊子や、8名の執筆者による解説付き出品リストとしても展開されている★7。さまざまな参加者が集った黒耀会の紹介という面においても、非常に幸福な機会になったといえるだろう。

ところで、本展が開催された東松山市に隣接する吉見町には生活即芸術の体現者によるセルフビルド建築《巌窟ホテル》がある★8。岩を掘ることで継ぎ目のない建築空間を生み出した農夫・高橋峯吉による掘削開始は1904年と早く、望月が藝大に入学する2年前にあたる。《巌窟ホテル》は長年、その異端さからアール・ブリュットや珍スポットとして紹介されてきたが、農と美術の観点から見直すことができるかもしれない。望月の郷里外での展示となったが、調査団や丸木夫妻、東松山との地縁も感じられる展覧会だった。

鑑賞日:2025/05/16(金)

★1──足立元『アナキズム美術史──日本の前衛芸術と社会思想』平凡社、2023、72頁

★2──同著、91頁

★3──同著、91頁

★4──同著、93-94頁

★5──革命という言葉は、丹が伏字で記した箇所を足立が補ったものである。

★6──野沢中学校に勤めた教員時代、不良生徒への鉄拳制裁は辞さなかったというため、非暴力を推進したかはわからない。参照=「望月桂 自由を扶く人 展覧会解説付作品リスト」2頁

★7──出品リストの解説文はウェブからもアクセスできる。https://marukigallery.jp/wp-content/uploads/2025/04/mochizuki_katsura_20250405.pdf

★8──https://www.nippon.com/ja/images/i00063/