展覧会は非常に多くの人々が関わってできている。テーマを設定し作品を選び、人々と作品をつなげるための展覧会という営みを総合的に考える学芸員。作品を生み出す作家あるいは作品の所有者や著作権者。広報物や展示掲示物、図録のデザインをするデザイナー。展覧会の情報を広く届ける広報担当者。経費の処理をする事務職員。展示のための室内造作を手掛ける施工作業員。作品を展示するための美術輸送および展示作業員。展覧会会期中、室内で皆が快適に作品を見ることができる環境を守る看視員。館内の清掃を担当する清掃作業員や施設管理担当職員も安定的な展覧会開催のために日頃力を尽くしている。他にも、図録の編集者や作品撮影のカメラマン、広報物や図録制作の印刷担当者も重要だし、教育普及事業を担う担当者やボランティアスタッフもいるかもしれない。

これだけ、あるいはこれ以上に多くの人々が関わる展覧会において、学芸員は主担当者が一人、サブで数人付くということが多いように見聞きする。主担当者は、調査研究の結果定めたテーマに基づき、展覧会プランを作成する。選んだ作品に対して、空間をどのように作り、どのような流れで配置するのか、解説はどの程度つけるのか……。これらを明確にして、そのプランを実現させるために各人へ指示を出し、展覧会という期間限定の場を作る。そうしたときに、そこで成される大小多くの判断が一人の学芸員に委ねられることが多い。もちろん、館の責任者の意見を踏まえることも多いし、サブの学芸員、職員と相談のうえ決定することもたくさんある。あるいは、外部の専門家や学芸員の友人知人に助言を求めることもある。しかし、展覧会の全体像を細部まで把握しているのは主担当学芸員であり、そこで決断しなければ進まないことも数多くあることは事実だ。そのとき、一人の限られた視点だけの判断に不安を覚えることが、私にはある。展覧会の構成、広報物や解説の言葉遣い、全体のデザインイメージなど、ともすれば、展覧会という営みは作品や作家のイメージを規定しかねない場を創出する。それゆえ、一人の限定的な視点よりも、複数の視点で展覧会を作ることの意味を、ここ数年で考えることが多くなった。本稿では、ひとつの展覧会とひとつの活動体から、展覧会と共同性について考えてみたい。

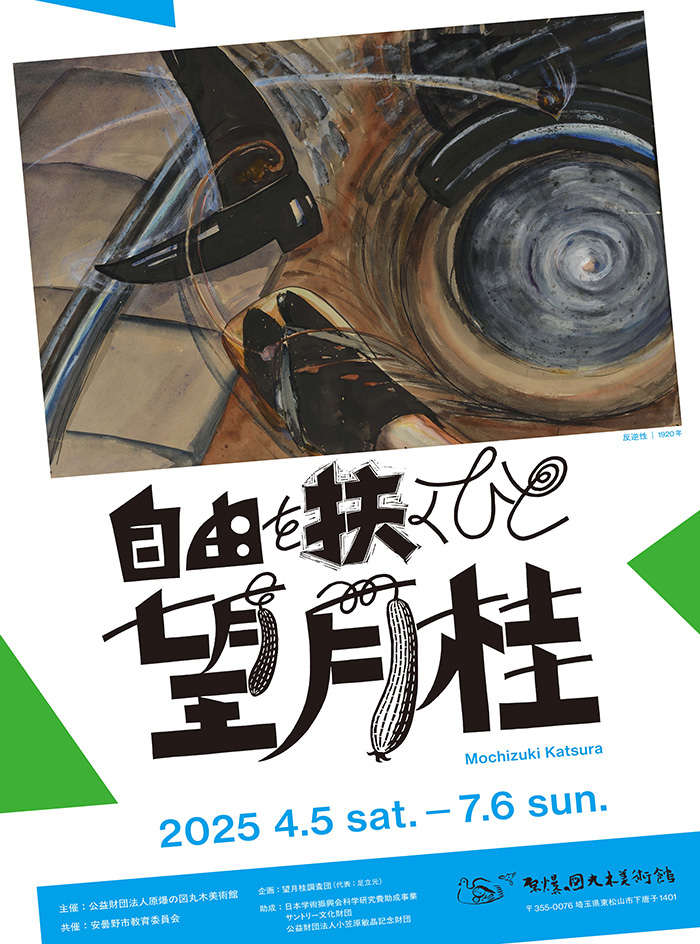

原爆の図 丸木美術館「望月桂 自由を扶くひと」

本稿に取り掛かった動機は、原爆の図 丸木美術館における展覧会「望月桂 自由を扶くひと」(2025年4月5日〜7月6日、以下「望月桂展」とする)の開催を知ったことだ。本展は、現在の長野県安曇野市出身の芸術家、望月桂(1886-1975)という人物を調査し、彼が生涯で生み出した作品、活動などを丁寧に紹介する展覧会である。望月桂は東京美術学校を卒業後、アナキズム運動で知られる大杉栄(1885-1923)や社会主義者の堺利彦(1871-1933)などとも活動をともにした。その意味でアナキズムの文脈で語られることも多いが、本展では膨大な作品、資料から、望月桂という人物の少年期から晩年までを多面的に紹介する試みであった。(驚いたのは、展示作品のほぼすべてに詳細な解説がついていたことである。それは公式webサイトでも更新されつつ公開されている。★1)

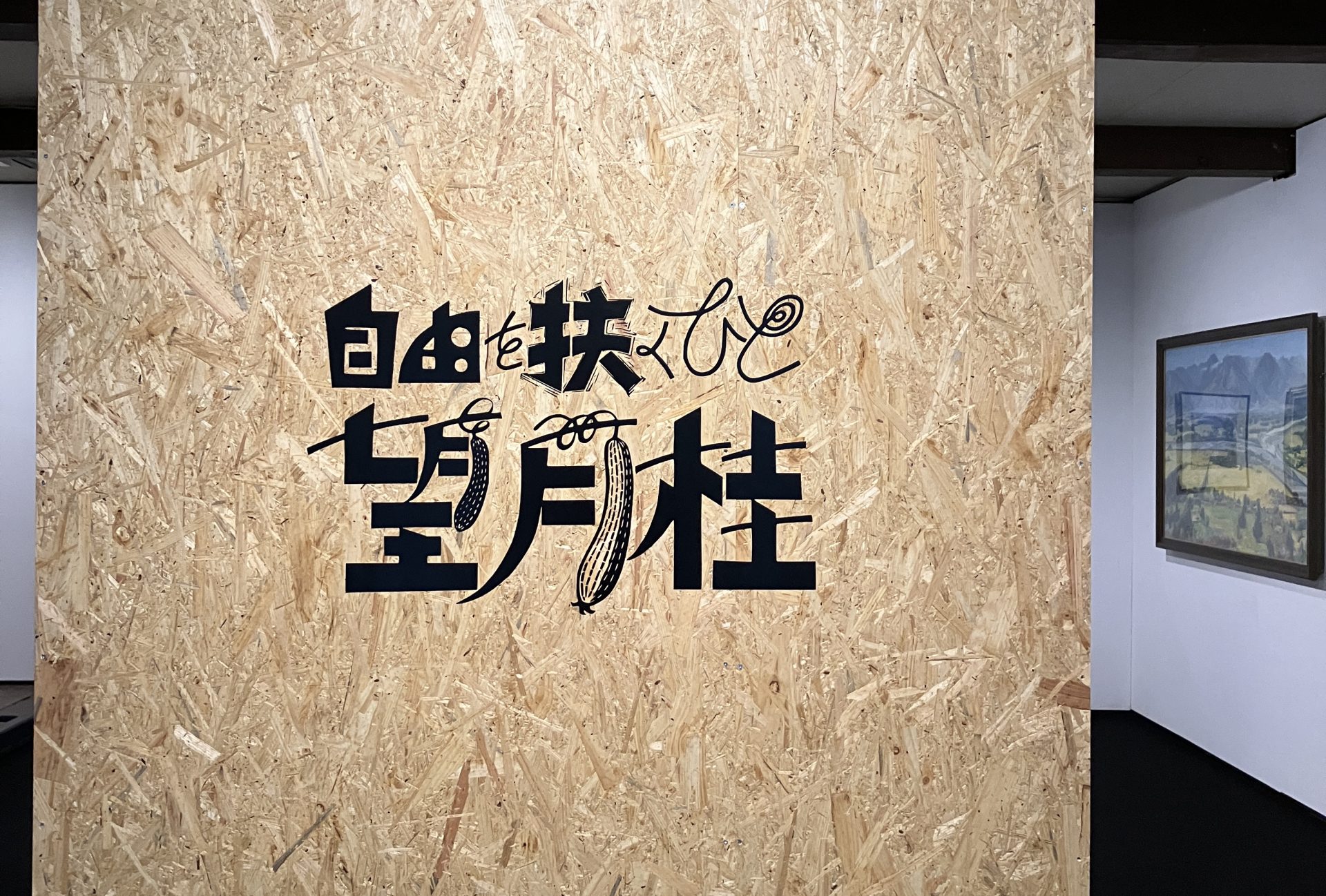

「望月桂 自由を扶くひと」タイトルサイン[筆者撮影]

「望月桂 自由を扶くひと」タイトルサイン[筆者撮影]

展覧会のチラシを見たことが本展を知るきっかけだった。作家の作品と思われる絵画作品とともに、展覧会タイトルのロゴが独特な存在感を放って目を惹きつけた。裏面を見てみると、望月の多面的な人物像が丁寧かつ端的な文章によって記述され、また、彼の絵画や活動に関する資料の図版が展覧会の内容を伝えてくれる。そして、この展覧会概要文の最後に、本稿のテーマである「展覧会と共同性」につながる記載があった。少し長くなるが引用してみたい。

開催にあたっては、長年望月を研究してきた二松学舎大学准教授の足立元(美術史・社会史)の呼びかけにより、美術館学芸員や地元地域の関係者、美術・文学・社会運動などの研究者、アーキビスト、ジャーナリスト、編集者らによる「望月桂調査団」が組織され、ご遺族の厚意のもと、3年前から資料調査を進めてきました。特筆されるのは、かねてより望月を敬してやまない風間サチコ、卯城竜太、松田修といった現代アーティストも調査団に参加し、本展のタイトルやロゴマークの考案、展示監修、映像制作といった役割を担うことです。こうした職業的立場を超えた連携による展覧会の立ち上がり方も、黒耀会の精神を今日的な視点から読みなおすための重要な導線となるでしょう。★2

つまり、本展は望月桂という、領域横断的な人物をそのまま体現したような活動体により、かたちづくられたということだ。言い換えれば、多岐にわたる専門領域を持つ人々、地元地域の人々により組織された「望月桂調査団」により、ご遺族の協力のもと、長年におよぶ調査の結果できあがった展覧会である。また、ここで稀有なのは、この調査団に現代美術をフィールドとするアーティストも加わっており、展覧会づくりに実質的に携わっていることだ。具体的にいうならば、チラシ表面の印象的なロゴとそのタイトル自体は美術家の風間サチコ氏によって作られている。加えて、アーティストでありChim↑Pom from Smappa!Groupの一員、卯城竜太氏は展示空間の監修を一部担っている。また、美術家の松田修氏は、望月桂の押し花を用いた作品《あの世からの花》をモチーフにした映像・インスタレーションを制作し、展示していた。過去の作品、資料が多数ならぶ展覧会場は、ともすれば望月という人物を歴史のなかに閉じ込めて、現在と断絶した対象として捉えることに加担しそうであるが、本作は、過去と現在を地続きに捉える映像および空間として重要な役割を担っているように見えた。

「望月桂 自由を扶くひと」展示風景。手前の植物と奥のモニターに映し出されている映像が松田修氏の作品《この世からの花》[筆者撮影]

「望月桂 自由を扶くひと」展示風景。手前の植物と奥のモニターに映し出されている映像が松田修氏の作品《この世からの花》[筆者撮影]

そしてアーティストは、このような展覧会における目に見える協働のみならず、展覧会の土台となる作品調査という過程にも参加している。むしろ、調査の過程で調査団の皆と望月に関する膨大な資料を実見し、目録作りに参加し、資料に対する私見を交換し合う経験こそが、このような展覧会の体裁を可能にしたのだろう、と感じた。

そのように感じたのは、「望月桂展」を再び訪れようと思った主たる目的である「シンポジウム『望月桂を探求する』」(2025年5月17日)を拝聴した印象によるものが大きい。このシンポジウムは、望月桂調査団として資料調査に参加した5人の研究者や学芸員らと、上述の3人のアーティストが参加し、約3時間半にわたりそれぞれの視点での望月桂と本展開催までの取り組みについて発表するものだった。発表者と発言をした全員が高い熱量で本展について語り、超満員の観客が耳を傾けていた。望月桂のご遺族も来場しており、登壇者との信頼関係が透けて見える場面もあった。資料を前にし、手に取り、記録を取っていくなかでの印象が臨場感を持って語られ、彼らだからこそ本展が実現したのだと思った。また、美術は往々にして「近代」「現代」「戦前」「戦後」など、時代区分で語られがちであるが、そのような型にはめて考えるのではなく、シームレスに作家のことを考えること、また同様に、「アート」「アナキズム」などのジャンルに押し込めて一方向から語るのではなく、多方向から見つめ、価値づけていくことの重要さを主張していたことが印象的だった。この主張は、私が受け取った展覧会の印象とも合致しているように思えた。

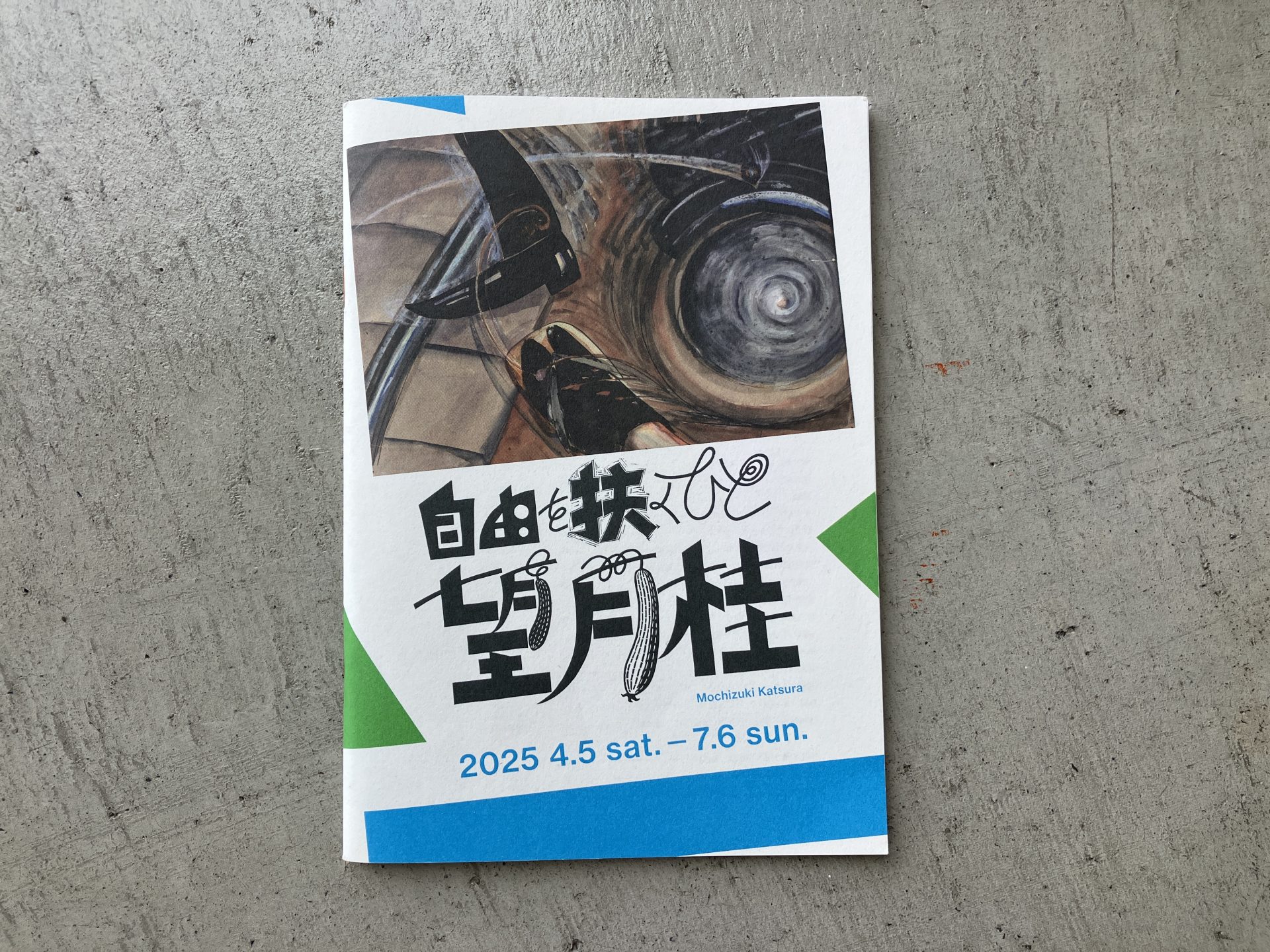

『望月桂 自由を扶くひと ZINE』[筆者撮影]

『望月桂 自由を扶くひと ZINE』[筆者撮影]

このように、アーティストを含む多くの団員による調査を経て展覧会に結実した本展では、会期中部数限定でZINE(小冊子)が来場者へ無料配布されていた。展示作品の図版やその解説、そして調査団の人々による多方面からの望月に関する言説が掲載されている貴重な書物である。そこには、主催者挨拶として原爆の図 丸木美術館の学芸員、岡村幸宣氏により次のように記載されていた。「今回の展覧会は、調査の成果を発表する最初の機会です。そしてZINEもまた重要な一翼を担います。人から人へ手渡される小冊子は、世界を変える可能性を秘めた装置です」★3。このZINEも共同作業で生まれ、そしてこの小型軽量な書物が人から人へ伝え渡る可能性を秘めていることを示している。多くの人の手によってかたちづくられた展覧会は、ZINEという形で残り、情報を届け続ける。その先に、また調査研究の成果によって情報が更新されていくだろうことが予想される展覧会だった。

活動体「シンビズム」

「望月桂展」の“調査団という活動体”による展覧会に接して、長野県内の学芸員や美術館、文化施設職員で構成される活動体「シンビズム」を連想した。この活動体は、長野県・(一財)長野県文化振興事業団主催の芸術監督団事業として2016年度から始まり、現在は信州アーツカウンシルが事務局となって続き、今年で10年目となる。その趣旨は「県内美術館などの学芸員が所属を超えて協働結集し、同じ立場で協議しながら信州ゆかりの出品作家を選定」★4のうえ、展覧会を開催することだ。展覧会は今年開催の「シンビズム6」で8回目★5となる。私も長野県の美術館に勤務していたときから縁があり、群馬県に居を移した今でも休日などの業務時間外を活用して細々と関わらせていただいている。

「シンビズム6 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち」ロゴ

「シンビズム6 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち」ロゴ

さて、この交流は美術館が多い長野県にとって非常に有益だ。多くの館において学芸員は少数で、日頃から資料管理や展覧会業務に追われるため、他館との交流、それによる情報および技術共有がなかなか進まないなか、シンビズムというプラットフォームを軸に学芸員同士の能動的な交流が推進されてきたからである。2023年度からは教育普及事業の推進も活動の主軸に加わり、学校との連携など、一層地域に密着した活動に進化している。今年も9月から11月にかけて「シンビズム6」が企画されていて、「地域と美術」というテーマのもと、県内3会場での展覧会と1会場での学校連携事業が予定されている★6。

そもそも、シンビズムが始まった背景には、前述した通り長野県芸術監督団事業がある。「演劇」「音楽」「美術」「プロデュース」の各分野に芸術監督を配置し、それぞれで文化事業の底上げを図るという取り組みだった。この「美術」の監督に故・本江邦夫氏(1948-2019)が着任し、そこで立ち上がったのが、県内美術館のネットワーク化、「人材(学芸員)の自力強化」を目的とした「シンビズム展」の開催である。このような発端から、現在に至るまで体制を少しずつ変えながら学芸員同士の横のつながりを築きつつ、展覧会や教育普及事業で連携し、互いに切磋琢磨してきた。つまり、学芸員のユニオン的な組織が「シンビズム」ということになる。

ここで「望月桂展」に戻りたい。「望月桂展」の背景にあった「望月桂調査団」の目的は、望月桂という人物、その作品、活動の調査研究である。悉皆調査というべき長期にわたる調査を、複数の研究者、学芸員、アーティストとともに実施し、各々の仕方で作家に迫り、その結果が展覧会になっていた。一方、シンビズムという活動体の目的は、そもそもが美術館のネットワーク化であり、「人材(学芸員)の自力強化」であった。このように見てみると、調査研究という美術館の核となる活動を目的に据えている調査団に対して、美術館のネットワーク化、人材強化を目的に据えているシンビズムは同列に語るべき対象ではないと思われるかもしれない。しかし、そうではないと私は考える。

「シンビズム4 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち」(上田市立美術館)展示風景[提供:(一財)長野県文化振興事業団][撮影:OOIGAWA MOHEY ©Shinbism2021]

「シンビズム4 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち」(上田市立美術館)展示風景[提供:(一財)長野県文化振興事業団][撮影:OOIGAWA MOHEY ©Shinbism2021]

「シンビズム展」は、県内で前例のない事業として方法を模索しながら歩んできた。第1回展、第2回展は学芸員一人につき一人の作家を担当し、グループ展として開催したが、第3回展以降、一人の作家に対して複数の学芸員が関わり、チームを組んで実施した。特に第4回展は「長野県の現代美術史」を俯瞰できるような作家選定が意識され、全国的に著名な辰野登恵子(1950-2014)や松澤宥(1922-2006)も展示作家に加わった★7。ご遺族のもとへ作品調査にチームで向かい、展示の方針を定め、作品を選定する作業を協働して行なった。すでに評価が進んでいる作家に対しても、故郷である信州の地でいかに展示すべきかを考慮して、展示方針や作品選定をしたと漏れ聞いている。これは現役で活躍する作家の場合も同様である。一人の視点で作家を捉えるのではなく、多視点で作家を捉えていくことが、「シンビズム3」以降でなされていたはずだ。

多視点で捉えることは、作家を一面的、独断的に捉えることを防ぎ、一人では不可能なことも知恵を出し合い実現させる余力を生み出す。展覧会の質を向上させる可能性を高め、同時に、個々人の学芸員としての人材強化にもつながるのだ。つまり、共同研究という活動のうえにネットワーク化、人材育成という目的が据えられているのであり、実質的な取り組み自体は「望月桂調査団」と近いものと考える。信州大学人文学部教授の金井直氏は、一人学芸員体制が多い長野県における「シンビズム」の意味を次のように述べている。

くわえて重要なのは、美術館の枠を越えた学芸員の協働それ自体である。/[中略]/そもそも館にひとりでは、学芸としての知・技・倫理を先輩から後輩へ、あるいは同僚間で分かち合うことができない。専門性は弱まるばかりだ。公立館にあっては自ずと官の論理が優勢となり、人類の共有財としてのミュージアムや文化芸術といった本質は語りにくくなる。そんな窮状にたいするブレークスルーとして、シンビズムでの学芸協働は非常に大きな意味を持つ。★8

ミュージアムを生かしていくために必要な共同性。それを長野県一丸となって実践しているということだろう。

終わりに──視野と可能性を広げるための共同性

学芸員の共同は、以前から共同企画の巡回展などで実践されてきた。しかし、そうした単発的なものだけでなく、近隣美術館がゆるくつながる体制が取れれば、地域で見過ごされてきた文化を表に出し、守る機会になるかもしれないし、技術や情報の共有により、専門性の底上げにもつながるかもしれない。何より、多数の視点でひとつの対象を見ることで、視野が大きく広がり対象の理解が深まるだろう。そうしたときに、学芸員だけでなく、異分野の研究者やアーティストがいれば、さらに視野は広がり、多面的な解釈が生まれ、さまざまな可能性が開けてくることを「望月桂展」で深く思い知った。とはいえ、言うは易く行うは難しである。ミュージアムを生かすために、共同というキーワードを今後も胸におきたい。

★1──https://marukigallery.jp/wp-content/uploads/2025/04/mochizuki_katsura_description.pdf(2025/6/26最終アクセス)

★2──ここに出てくる「黒耀会」とは、望月桂が組織した芸術団体であり、日本でもっとも早い無審査展覧会(アンデパンダン展)のひとつとされる展覧会の名称である。展覧会概要文は公式サイトにも冒頭に掲載されている。 https://marukigallery.jp/8527/(2025/6/26最終アクセス)

★3──岡村幸宣「ごあいさつ」『望月桂 自由を扶くひと ZINE』望月桂調査団、2025、1頁

★4──「シンビズム5 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち」(2023-2024年、山ノ内町立志賀高原ロマン美術館、丸山挽霞記念館、小海町高原美術館、信州高遠美術館)チラシ裏面より https://shinbism.jp/archive/5/assets/pdf/shinbism5.pdf(2025/6/25最終アクセス)

★5──第1回から第6回の「シンビズム展」に加え、「シンビズム1」および2の作家を再び取り上げた「Re-SHINBISM」を2022年と2024年の2回開催している。また、シンビズムのこれまでの取り組みについては、『シンビズムの軌跡:信州ミュージアム・ネットワークが生んだアートプロジェクト』(信濃毎日新聞社、2022)および、鈴木一史氏のテキスト「続くシンビズム ユニオンの蓄積」『シンビズム5 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち』カタログ、(一財)長野県文化振興事業団、2023、12-17頁に詳しい。

★6──詳細は公式サイトを参照 https://shinbism.jp/(2025/6/25最終アクセス)

★7──「シンビズム4」に関する概要は、拙稿「長野県戦後現代美術発信のこれからへ向けて」『シンビズム4 信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち』カタログ、(一財)長野県文化振興事業団、2021、12-17頁を参照いただきたい。

★8──金井直「シンビズムの成果 そして未来について」『シンビズムの軌跡:信州ミュージアム・ネットワークが生んだアートプロジェクト』信濃毎日新聞社、2022、27頁