京都祇園にアート・ギャラリー/イベント・スペース「monade contemporary|単子現代」(モナド・コンテンポラリー|たんしげんだい)を2022年7月にオープンしてから丸3年。自主運営の慌ただしい日々のなかで、現代音楽の領域とも交差する展示を企画したり、アートフェアや芸術祭への参加、京都周辺のギャラリーとともに展開する対話の場など、ゼロから始めたスペースの活動にも少しずつ新たな広がりが生まれてきている。日々大きく揺れる世界情勢とは誰も無関係ではいられないこの数年。インバウンドの熱がつねに間近にある祇園エリアに根を張り、そのつど関わる人々と言葉を交わしながら批評と美術の間で考えたことについて、Art-PhilのF.アツミ氏におよそ2年ぶりに原稿を寄せていただいた。(artscape編集部)

アートスペースの現実は永続革命のように?

開設後、3年を迎えた「monade contemporary|単子現代」の壁(2025)

開設後、3年を迎えた「monade contemporary|単子現代」の壁(2025)

いま、ほとんど2年前と同じ日に、こうして原稿を書いている、あるいは書けるというのはひとつの幸運といえるだろうか。まだ生きているし、書けている。2022年7月にオープンして3年間が過ぎて、「monade contemporary|単子現代」(以下、単子現代)ができてから1年間を振り返る記事★1を読んで、文字どおりディスプレイ上に映し出される草稿を最後のまとめから遡りながら、その後の2年間の活動について思いをめぐらせている。おおげさかもしれないが、まるで終わることのない永続革命のように慌ただしい日々を過ごしている。何かを書くのはいつも深夜から未明にかけてのことだが、夢のように過ぎていく出来事を振り返りながら、アートスペースのその後について書いてみよう。

2023年7月に「自己変容と社会変革という革命の最小回路をアートスペースのなかでつくり、その革命のプロセスを人々の物語と歴史の間で記述することに批評の実践、そして彫琢すべき批評のアート(技術論)がある」と2022年の開設から2023年の1年間までについて振り返ってから、その後どうなったのか? アートスペースと批評、文化政策に関心のあるアート愛好家におかれては、もしかすると気にしてくれている人もいたかもしれない。その後、主に企画展を主軸に展覧会を実施する一方で、トークイベント、カフェやバー、読書会などを行ない、最近ではアートフェアやアートフェスティバルにも参加するようになり、総花的な様相を呈しつつある。

客観的に見ると一貫性のない活動方針のように見えるかもしれないが、批評のアートをもって自己変容と社会変革という革命の最小回路をアートスペースのなかでつくり、その革命のプロセスを人々の物語と歴史の間で記述するという批評の実践のあり方はいつも念頭に置いている。平たくいえば、何か違和感のある展覧会あるいはイベントを行ない、食を介した対話的な状況のなかで、批評的な見識を深めるということであり、文化政策的にいえば、表象と出来事を生産し、美学的価値を付与し、アート体験を提供する文化装置を創造するということになるが、そこにどのような革命の契機があるというのだろう。

来たるべきオルタナティブへの意思を表明する

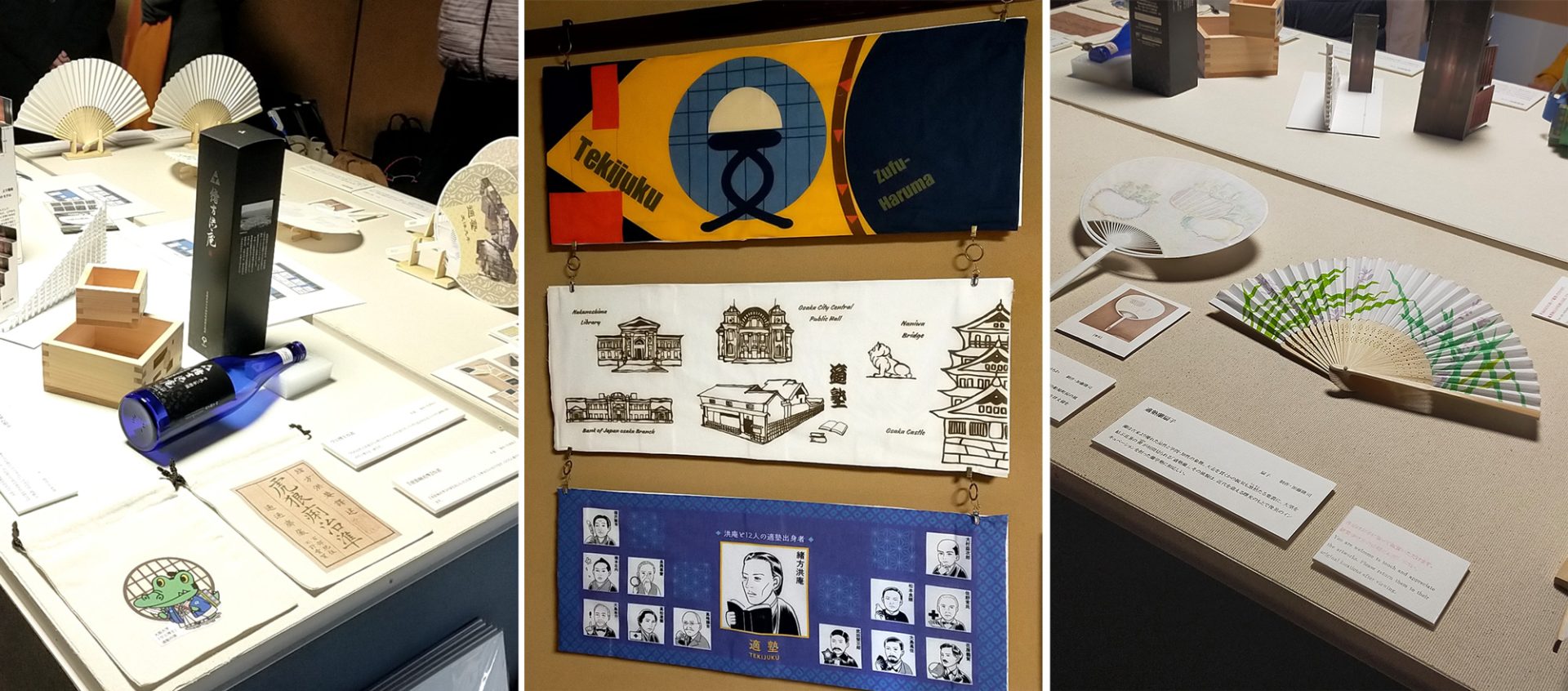

増山士郎 個展「群盲象を評す|“The Blind Humans and the Elephant”」。ディスプレイ越しに伝わる熱気もすごかった[筆者撮影]

増山士郎 個展「群盲象を評す|“The Blind Humans and the Elephant”」。ディスプレイ越しに伝わる熱気もすごかった[筆者撮影]

資本主義のグローバリゼーションのもとで加速する生産と消費、廃棄のサイクルはどこまでいくのだろう。消費される商品は輝かしさを増すかと思えば、その生産地では公害や汚染が深刻な問題となっている。「群盲象を評す」展(2024年3月)では、世界各地のアーティスト・イン・レジデンスを渡り歩く増山士郎が、世界でもっとも深刻な環境汚染都市として知られるインドのニューデリーに滞在し、現地の環境汚染の実態についてリサーチした後に、象が多数生息するケララ州に滞在して制作したビデオ作品《群盲象を評す》を紹介した。

ニューデリーを流れる川に廃棄されたビニール袋が大量に浮かぶ光景とケララ州の緑豊かな山村で人々と象がともに暮らすのどかな風景、また林や車道を闊歩する野生の象と神聖な動物となって祝祭に登場する象という対比を通して見えてくるのは、資本主義という政治経済システムのあり方を問い直す眼差しだ。タイトルは、盲人の群れが巨象を撫でながら事実の一部を真実であるかのように語り合うというインドに古来伝わる逸話に由来する。そのことから、消費者が商品の表層的なイメージに満足して、巨大な富を生み出す資本主義が環境破壊や労働搾取といった問題の原因にもなっているという両義的な状況を作品は言い表わしているかのようだ。

ビデオ作品からは、ニューデリーとケララ州は離れているものの、濃厚な大気汚染の霧のなかで象という神の化身と戯れる生の熱気のようなものが感じられた。ハイライトは、村の人々が象にディスプレイを踏み潰させるシーンだ。そこに見られるのは、資本主義という富の収奪と環境破壊のシステムを前にした自失の情、そして別の仕方で探し求めることになるだろう新しいエコノミーへの予感というものだった。ユーモラスな童話のように示される人々との語らいやフレーミングが示すのは、資本主義の暴走に対する来たるべきオルタナティブへの意思であったように思う。

美術/非美術を乗り越えるメディウムへの問い

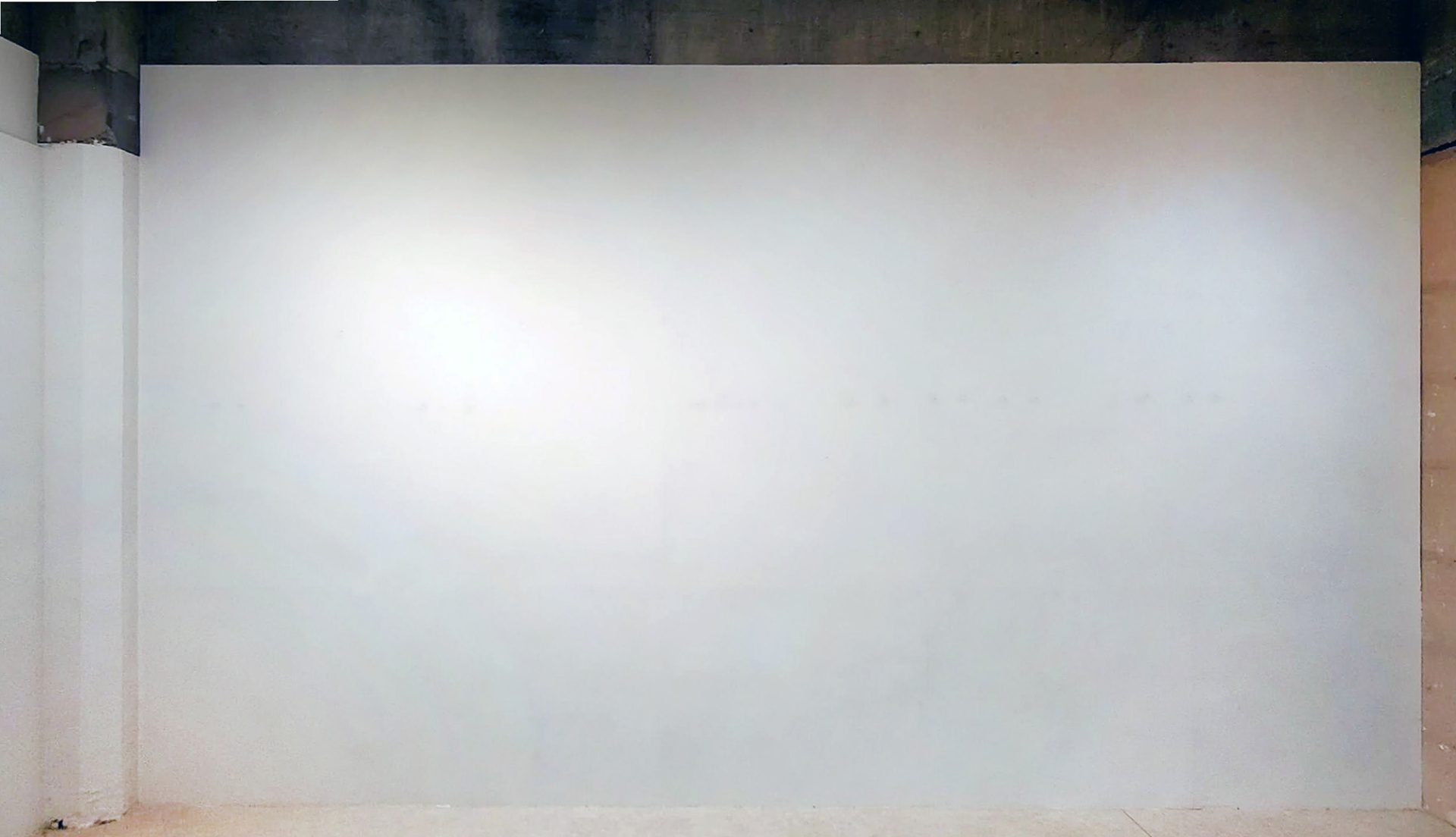

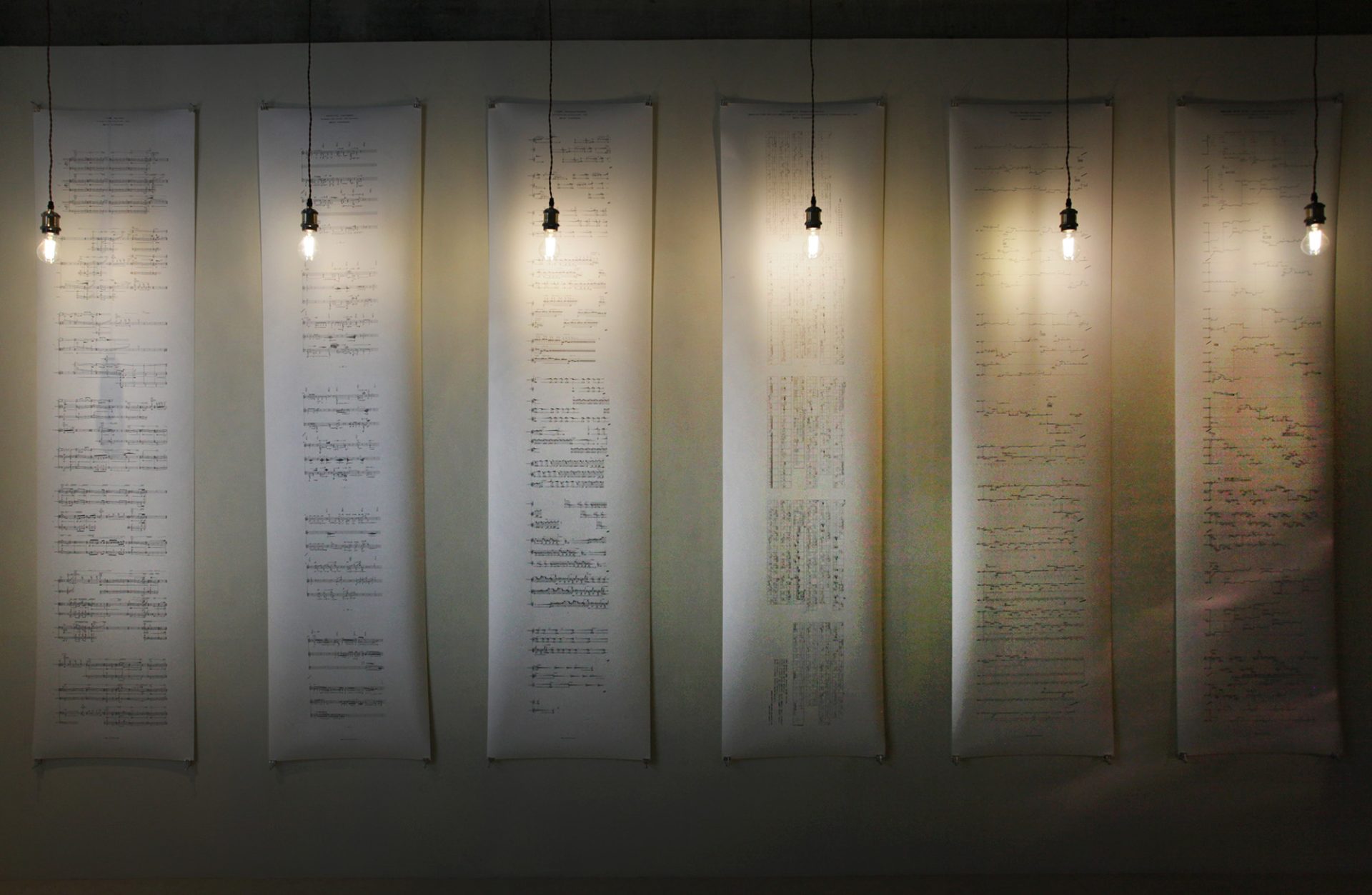

桑原ゆう個展「音の声、声の音|Sounded Voice, Voiced Sound」[筆者撮影]

桑原ゆう個展「音の声、声の音|Sounded Voice, Voiced Sound」[筆者撮影]

同上。瀑布のように立ち現われるスコアに慄えた[筆者撮影]

同上。瀑布のように立ち現われるスコアに慄えた[筆者撮影]

音楽、あるいは楽譜が、美術やファインアートから離れていったのはいつのことだろう。現代音楽という実験の精神を追求する音楽のジャンルは、音楽のための音楽という自律性のなかで視覚芸術として解釈する観客を失ってはいないか。「音の声、声の音」展(2024年10~11月)では、音と声、そして記譜と演奏の関係について考察する作曲家の桑原ゆうが、過去に作曲してきた作品群のスコアを「譜面(ふづら)」という視覚的な側面から再構成して展示し、桑原らが主宰するアンサンブル淡座(あわいざ)のメンバーがそのライブ演奏を行なった。

長らく議論されてきた東洋と西洋の融合、あるいは間という問題系に向き合い、古典文学や声明や能謡、雅楽など日本の伝統芸能についてリサーチを続けながら彫琢された桑原の作曲技法と独自の記譜法が実現するということは、視覚芸術と聴覚芸術という異なるメディウム(素材=媒体)をつなぎ直そうとする挑戦でもある。日没後の闇夜が訪れる時間帯を泉鏡花が好んで表現した「逢魔が時」からインスピレーションを得た《やがて、逢魔が時になろうとする》(三味線独奏、2014)、目を閉じているときのイメージの印象をめぐってウィリアム・シェイクスピアが書いた《ソネット第43番》に寄せて作曲された《ソナタ・ヴォカリーズ》(チェロ独奏)の「譜面」は、目に見えるものを前提とするメディウムの条件を目に見えないものの水準から問いかけている。

《やがて、逢魔が時になろうとする》や《逢魔が時のうた》(チェロ独奏、2014/2017-18)の演奏を聴くことを通して浮かび上がる心象、イメージは、まるで暗闇を見つめ続けたときにおぼろげに動く気配か何かのようだ。《螺旋曼荼羅 ─風の歌・夜の歌─》(声明、2015)や《月の光言》(声明、2017)、《唄と陀羅尼》(ヴァイオリン独奏)の「譜面」と演奏から感じられるのは、ひとつの音や声、あるいは記譜された線のひとつが奥深く、昏いところから大きな広がりをもって包み込んでくるかのような没入感だ。桑原が「譜面」として書き、描いたスコアを額装して展示することで、ファインアートの水準で「譜面」を見直すことができた。音楽イメージを視覚化するスコアという紙とインクのメディウムから、美術/非美術を乗り越えるポストメディウムの様相を捉え直そうと試みた。

国際的な同時性のなかで文化状況を共有する

Koa Pham、池田剛介、Chen Yi-Wenによるグループ展「ものの様態|state of matter」。ものから感じられる状況や心境に想いを馳せた[筆者撮影]

Koa Pham、池田剛介、Chen Yi-Wenによるグループ展「ものの様態|state of matter」。ものから感じられる状況や心境に想いを馳せた[筆者撮影]

コンテンポラリーアート、あるいは現代アートというものは、国際的なコンテクストをどのように共有できるのだろう。国内外のアーティストの作品をひとつの展覧会においてキュレーションして配置し、異なる国々のアートヒストリーを同時代性のなかで共有する可能性も引き続き模索している。「ものの様態」展(2024年6~7月)では、台湾のアーティストを主軸に紹介するgallery Unfoldとの共催で、Koa Pham(ロンドン/ベトナム)、池田剛介(日本)、Chen Yi-Wen(台湾)による作品を展示し、メディウムとしてのカテゴリーを超えたアート作品におけるものの諸相にアプローチした。現在も社会主義体制の下で当局の検閲と監視が行なわれているベトナム、極東アジアの終着点として強大な勢力均衡の境界線上にある日本、中国との地政学的な緊張関係に直面する台湾、それぞれルーツをもつアーティストの作品を通して、ものそれ自体から伝わってくる状況や心境に思いを寄せることができたように思う。

津村侑希、福本浩子、Ralo Mayer、Ryts Monetによるグループ展「空が落ちてくる|The Falling Sky」。崩落のクライシスというものに肉迫した[筆者撮影]

高田洋三、Ralo Mayer、渡邊耕一、Dana Fritzによるグループ展「風景の大気圏|Atmosphere of the Landscape」。風景に人並みならない時空間の広がりを感じた[筆者撮影]

高田洋三、Ralo Mayer、渡邊耕一、Dana Fritzによるグループ展「風景の大気圏|Atmosphere of the Landscape」。風景に人並みならない時空間の広がりを感じた[筆者撮影]

そのほかにも、「空が落ちてくる」展(2024年11~12月)では、いまも続く国際的な紛争・戦争の状況に寄せて、津村侑希、福本浩子、Ralo Mayer、Ryts Monetによる作品を展示した。人類の繁栄を約束する資本主義、国民国家によって獲得・侵略される領土、そして日々の暮らしを営む人々の間で生まれる緊張感を少しでも伝えられたかもしれない。「風景の大気圏」(2025年4~5月)では、自然と人類との関わりのなかで生まれた風景という考えに着目して、高田洋三、Ralo Mayer、渡邊耕一、Dana Fritzによる作品を展示した。人々が自然に暮らし表現してきた風景が時代や歴史に応じて変わるさまに、思いをめぐらすことができたのではないか。

村田のぞみ、リー・ハオによる「風景を越えて|Beyond the Landscape」展。人々の記憶と歴史が国境を越えてつながった[筆者撮影]

村田のぞみ、リー・ハオによる「風景を越えて|Beyond the Landscape」展。人々の記憶と歴史が国境を越えてつながった[筆者撮影]

また、「風景を越えて」展(2024年6月)では、風景画の制作プロセスとコンテクストを支える歴史性に着目して、村田のぞみ、リー・ハオによる作品を展示した。川や海など水とともに暮らす人々の歴史を介して、村田が取り組む淀川における公害の記憶に向き合うアートプロジェクトとハオが取り組むボートピープルやベトナム戦争の記憶がひとつのスペース(空間)で相見え、同じ時空間の位相のなかでひと続きに感じられた。

小規模な国際グループ展は多くの場合、作品との運命的な遭遇であったり、アーティストと偶然に居合わせることから始まる。作品やアーティストとの会話や対話をギャラリーや美術館、あるいはカフェなど、さまざまな状況で繰り返しているうちに、また別の作品やアーティストの会話や対話の断片が思い出されることがある。遭遇はキュレーションに先立つ。遭遇することから見えるビジョンへの応答として展覧会をキュレーションするうちに見えてきたのは、歴史を物語として読み直し、物語を歴史として見直すための視角のようなものだった。

批評の実践からアートのエコノミーをつくる

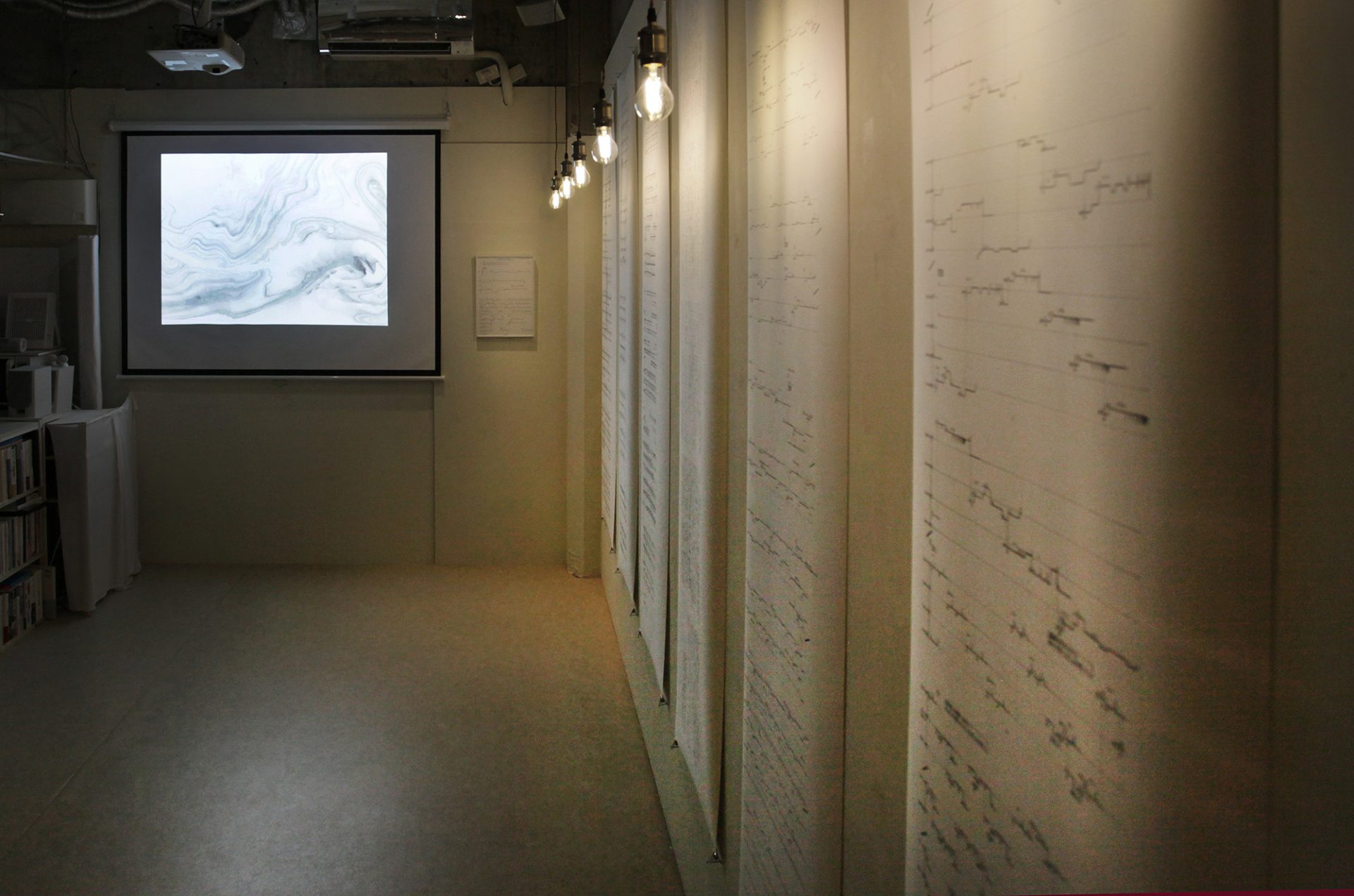

OSAKA INTERNATIONAL ART 2025 Art Fairでの展示風景。キュレーションタイトルは「繁栄の向こう|Beyond Prosperity」[筆者撮影]

OSAKA INTERNATIONAL ART 2025 Art Fairでの展示風景。キュレーションタイトルは「繁栄の向こう|Beyond Prosperity」[筆者撮影]

Kupper Art Fes 2025(イサーン[タイ])での展示風景。キュレーションタイトルは「空想の地理|Geography Imagined」[写真提供:Kupper Art Fes 2025]

Kupper Art Fes 2025(イサーン[タイ])での展示風景。キュレーションタイトルは「空想の地理|Geography Imagined」[写真提供:Kupper Art Fes 2025]

一連の展覧会を開催するという活動とともに、アートフェア「OSAKA INTERNATIONAL ART 2025 Art Fair」(2025年5~6月、大阪)やアートフェスティバル(芸術祭)「Kupper Art Fes 2025」(2025年6月、イサーン[タイ])に参加してより具体的に考えるようになったのは、アートスペースがもつギャラリーとオルタナティブ・スペースの両義性を記述する「批評のアート」ともいえるような試みだ。アートに宿る革命的な契機を批評として記述する実践において、アートのエコノミーが生まれるとしたらどうだろう。

いまここで革命の存在論について哲学的に議論するような大それたことはしないが、ひとまずアートとのかかわりから革命の契機、あるいは内在的な革命について検討するときの主な視点として、オルタナティブ、ポストメディウム、国際的な同時性といった側面を挙げることができるだろう。簡単に説明すると、オルタナティブとは現状のインスティテューション(制度=体制)に対する批判的な乗り越えの可能性を示すこと、ポストメディウムとは異なるメディウム(素材、媒体)による新たな表現形式を提案すること、そして国際的な同時性のなかで国内外における政治・経済、文化的なコンテクストを共有することだ。

内在的な革命、あるいは内在革命によって実現するのは、ドゥルーズ=ガタリとともにいえば生成変化★2(生まれて、変わること)と逸脱のプロセスにおける主観性(感性と欲望の構成)の変化であり、ミシェル・フーコーとともに見ると生政治★3(生/性を管理する制度=体制)に抗する実践による生き方・知の再編成であり、アラン・バディウとともに考えるとアートという出来事★4(新規性のある異質なもの)を起点とした真理(認識・価値)への忠誠(信念・継続)による主体/世界の形成というものだ。内在革命は、革命家レフ・トロツキーの永続革命★5という言葉を借りれば、一国や一個人のなかで完結するものではなく、日常生活や暮らしのなかで世界的かつ持続的に進行する。アートは内在革命のプロセスにおいて、ジャック・デリダが述べるように、マルクスの幽霊★6とともに使用価値(ものの実用価値)と交換価値(ものの市場価値)の関係性を不気味なものへと組み替える。

政治的な越境を志向するオルタナティブ・スペースがもつ制度批判の視点と、経済的な価値創造を志向するギャラリーがもつ市場化という視点の間で、アートスペースは革命の最小回路として内在的な革命を実現することができる。そのとき、アートスペースは美学と政治の交錯の場となりうる崇高さ★7をまとい、社会における倫理的な対話を自由の水準で可能にしうるアゴラフィリア★8の特質を発揮し、文化装置としてアートシステムに対するインスティテューショナル・クリティーク(制度=体制批判)を志向するオペレーション(表現の社会化)★9の力を獲得する。アートフェアやアートフェスティバルがマスカルチャーやエンターテイメントとしての特性において他者としてある観客たちの共同体を形成する★10のであれば、アートスペースはギャラリーの商業・経済的な視点にオルタナティブ・スペースの政治・社会的な視点を接続することで、アートの美学的な価値をつくり変え、アートシステムを新たにすることができるのではないか。その地点において、アートスペースはアートプロジェクトとしての公共性★11を見出すだろう。

批評のアートは、アートを起点とした内在革命を記述することにある。アートに宿るオルタナティブ、ポストメディウム、国際的な同時性といった革命的な契機を批評として書くことで、アートのエコノミーをつくることが批評の実践として可能になる。批評の実践において、アートの造形とその表象は、経済的価値、美学的価値、社会的価値といった価値に対する批評性を獲得する。その批評性のなかで、アートは価値変容を伴う内在革命のモニュメント(記念碑)となる。アートスペースとしての単子現代のもうひとつの賭金は、批評の実践からアートのエコノミーをつくることにある。アートをつくることは、ひとつの来たるべき世界をつくることであり、アートをもつことはその世界を自らの意思と欲望において生かすことだ。

アートから革命というと荒唐無稽な与太話になりそうだが、その可能性を信じることくらいはできるだろう。そして、そのような批評の水準においてこそ、アートの可能性や不可能性を根本的に議論する必要があるのではないか? 不可能は無意味を意味しない。アートが内包する批評性こそが、私たちを通していま・ここのスペースと世界を変容させるのだから。……そんなふうに、ギャラリー/オルタナティブ・スペースのようになっているアートスペースの開設3周年をきっかけに、2年前からの活動を振り返って考えてみた。

なお、「ことばを食べるカフェみずうみ」は開設当初から現在まで、市内から琵琶湖にかけてさまよいながらも、ひとつの常設インスタレーション作品のようなものとしてスペースをシェアし、アートと食にかかわるコーディネートをしてくださっている。単子現代が少しでも居心地のよいものになっているとすれば、そこにみずうみがあることで生まれる穏やかな雰囲気の賜だと思う。最後になるが、記して感謝したい。

追伸:

単子現代で開催する展覧会では、できるだけオープニング・レセプションとトークイベントを行なうことにしているが、京都のスペース運営に関わるところでいうと、浄土複合を運営しているアーティストの池田剛介さん、HAPSの実行委員長をしているキュレーターの遠藤水城さんにお話を伺う機会を運よくもつことがあった。「ものの様態」展に際して行なわれた池田さんとのトークイベントでは、主に作品についての考えを聞くことができたが、同氏の物質の状態変化を結晶化させるような絵画のあり方へのアプローチからはものや作品とアートヒストリーを織りなす文物が相見えるときにひとつのアートスペース(アートとしての空間)が生まれるのではないかとあらためて考える機会となった。その作品とともに会話からは、ただひとつの作品がそこにあるだけでスペースや周囲にある環境がまったく異なるものになるという経験の崇高さのようなものが感じられた。

また、Koa Pham個展「溶けたかたちが見かけに瑕をつくって|A melted form creates stains on surface」(2024年7月)に際して行なわれたトークイベントでは、遠藤さんには主にベトナムでのディレクターとしての経験の振り返りやキュレーションへの思いを伺えたように記憶しているが、ものや作品の配置と構成において立ち現われうる展覧会の世界と現実の世界との緊張関係のなかで人はものや作品の世界観へ入り込み、そこからまた別の仕方で現実の世界を夢見ることができるというような可能性を実感できたように思う。同氏が語る「キュレーションの技術論」(アート)に寄せていえば、ものや作品を媒介として、観客はその世界観のなかでその人それぞれの意思と欲望を獲得することができるのだと思いを新たにすることができた。両氏とのトークイベントはKoa Phamというロンドンを拠点に活動するベトナム人アーティストの参加する展覧会で行なうことになったが、ベトナムの人々が置かれた表現と自由をめぐるコンテクストを今日の日本における文化状況に重ね合わせながら、アートが約束する主観性や世界の変容の可能性について考えられた。

展覧会やトークイベントの連携企画も積極的に行なっているが、台湾のアーティストを主軸に展開するgallery Unfoldで開催された展覧会「Un-Flattened Photography 奥行き─写真に潜む空間─」(呉依宣+曽彦翔、2025年4月)のトークイベントに招かれ、写真家でVutter Kohen主宰の田村尚子さんに写真に潜む空間表現の可能性をめぐってのお話を聞くこともあった。そこでは、写真の平面に潜む空間を解放するとともに、空間における身体的で感覚的な経験にアプローチする方法論、また両氏が台湾で展開しているアーティスト・ラン・スペースについて言葉を交わすことができた。もの・風景・人に対して目で触れるような親密さをもって写真の身体性に向き合ってきたという田村さんからは、千利休がなした茶室 待庵の土壁と杮(こけら)を撮影したときの身体的な経験や世界との向き合い方のようなものについて伺えた。写真が内包する瞬間から実現する平面から個人の物語や人々の歴史といった時間、あるいは時代が幾層にも展開され、設置されたスペースや周囲にある環境と呼応関係に入るとき、写真は人間的な経験をもたらす奥行きをもつようになり、物語や歴史のもとになる会話や対話が生まれる場所になるのではないか。人はアートを介して、会話したり、対話したりすることで、まるで茶室にいるときのようにかけがえのない、そのときどきに豊かな経験をともにすることができるのだろう。

★1──F. アツミ「小さなアートスペースと『公共』のあわいを見つめながら──ともにあることへの賭けとmonade contemporary|単子現代の試み」(artscape、2023年07月01日号)

★2──ジル・ドゥルーズ+フェリックス=ガタリ『哲学とは何か』(財津理訳、河出書房新社、2012)

★3──ミシェル・フーコー『性の歴史 3 自己への配慮』(田村俶訳、新潮社、1987)

★4──アラン・バディウ『存在と出来事』(藤本一勇訳、藤原書店、2019)

★5──レフ・トロツキー『永続革命論』(森田成也訳、光文社、2008)

★6──ジャック・デリダ『マルクスの亡霊たち─負債状況=国家、喪の作業、新しいインターナショナル』(増田一夫訳、藤原書店、2007)

★7──星野太『崇高と資本主義: ジャン=フランソワ・リオタール論』(青土社、2024)

★8──加須屋明子ほか『芸術と社会―表現の自由と倫理の相克―』(中央公論美術出版、2024)

★9──富井玲子『オペレーションの思想』(イースト・プレス、2024)

★10──ボリス・グロイス『アート・パワー』(石田圭子ほか訳、現代企画室、2017)

★11──吉田隆之ほか『アートプロジェクトの変貌 理論・実践・社会の交差点』(水曜社、2025)

関連記事

小さなアートスペースと「公共」のあわいを見つめながら──ともにあることへの賭けとmonade contemporary|単子現代の試み|F. アツミ:フォーカス(2023年07月01日号)