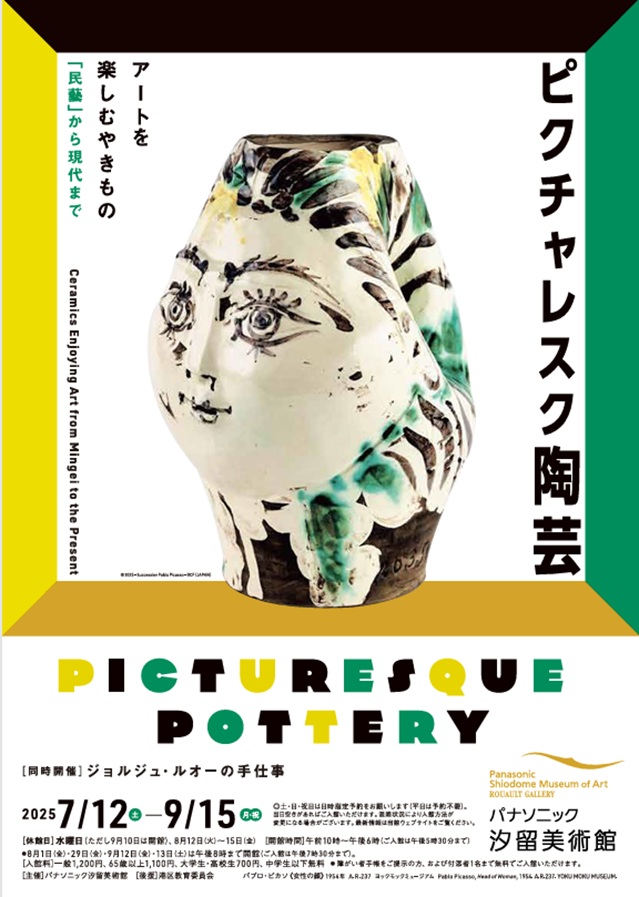

会期:2025/07/12~2025/09/15

会場:パナソニック汐留美術館[東京都]

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/250712/

ピクチャレスクとは「絵画的な」「絵画のように美しい」といった意味を表わす美術用語とのこと。となると、ピクチャレスク陶芸とは精緻な上絵付けのことかと思ってしまうが、本展の趣旨はそうしたものではなかった。まず富本憲吉やバーナード・リーチら、20世紀初頭に創作的な陶芸の礎を築いたとされる陶芸家の作品展示から始まる。つまりアートとしての現代陶芸の表現のあり方にいろいろな角度から迫る内容となっていたのだ。実はこの概念に対して、私は最近まで誤解していた。いわゆるセラミックアートというと、抽象的な自由造形作品(オブジェ)のイメージしかなかったのだが、それは一部に過ぎないということに気づかされたのである。日本人作家に多い器の形をした作品も、何か物を入れる容器としてではなく、あくまで飾って鑑賞してもらうことを前提に作られたものであるため、同じセラミックアートの括りになるというのだ。また具象的な人物や動植物などの形をした作品も、平面的な陶壁も同じくセラミックアートとなる。そうした観点で本展を眺めると、非常によく理解できた。

「北大路魯山人《織部俎板盤》(1949)、陶器、京都国立近代美術館

「北大路魯山人《織部俎板盤》(1949)、陶器、京都国立近代美術館

陶芸は土と炎の芸術であるため、作家本人も窯から出すまでは完成品の姿を想像し得ない部分がある。その点を踏まえての色彩表現やマチエール(質感表現)について、さらに形の追求、実用的な容器ではない器の表現や具象表現について本展では切り込んでいく。これは陶芸に限ったことではないが、現代になればなるほど窯も道具も材料も進化していくため、表現のための技法や手法は広がる。そのため現代作家ほど洗練された作品に仕上がっている印象はあったが、一方で新しい表現を開拓していく苦闘もうかがえた。

加守田章二《彩色角壺》(1972)、陶器、個人蔵[撮影:大屋孝雄]

加守田章二《彩色角壺》(1972)、陶器、個人蔵[撮影:大屋孝雄]

元々、陶磁器は、その出発点とされる縄文土器には呪術的な要素もあったが、飲食物を入れるための容器としての歴史が長かった。そこから離れて芸術分野に取り込まれたのはほんの1世紀ほど前でしかない。作家がどれほど新しい創作に挑もうとも器の形から離れがたい傾向にあるのは、その歴史の呪縛のせいなのか。鑑賞者の多くも陶芸といえば必然的に器の形を思い浮かべるように思うが、それを純粋なセラミックアートとして捉えているのかどうか。さまざまな点において、ピクチャレスク陶芸はまだ成熟過程にあるように感じる。

松田百合子《西瓜水瓶(フリーダ・カロへのオマージュシリーズ)》(1996)、磁器、岐阜県現代陶芸美術館

松田百合子《西瓜水瓶(フリーダ・カロへのオマージュシリーズ)》(1996)、磁器、岐阜県現代陶芸美術館

鑑賞日:2025/07/27(日)