村田真さんのレコメン展のポストにもあった、国立新美術館で開催中の「時代のプリズム」展に行ってきました。1989年から2010年にかけて、日本というプラットフォームが新たな美術表現の誕生にどのように寄与してきたのかを見つめ直す本展。作品の実物やインスタレーションの記録などさまざまな出展物があるなかで、会場入り口付近の壁にかかっていた1枚の写真──ビデオアートの先駆者として知られるナム・ジュン・パイクの、何気ない会話の一幕を切り取ったような横顔の写真が印象に残っています。

「時代のプリズム」展に展示されたナム・ジュン・パイクの写真。撮影は安齊重男。[筆者撮影]

メディアの仕事をするなかで、取材先のポートレート撮影に立ち会う機会が多いからでしょうか。被写体の目線の先に何があるのか、そのときどんな想いを抱いているのかということに、自然と意識が向いてしまうのです。

話は逸れますが、十数年前の筆者は一眼レフカメラをいつも持ち歩いている学生で、身の回りの事物、心にとまる風景を撮ってまわったり、不動産会社のウェブサイトに掲載するスナップ撮影のアルバイトをしていました。

しかし編集の仕事に就いてからは一転、自ら写真を撮ることはほとんどなくなりました。プロの写真家と一緒に仕事をするうちに、立ち入ってはならない領域があると感じるようになったからです。

とはいえ、さまざまな事情から、仕事の中でみずから写真を撮らなければならない場面もあります。パティシエのピエール・エルメ氏や、昨年惜しくも亡くなられたデザインリサーチャー/教育者のジュリア・カセム氏を取材した際は、筆者自身が撮影を担当し、雑誌やウェブ媒体に掲載させていただきました。プロではない筆者が撮影させていただくということ、その写真を掲載させていただくこと、どちらの意味でも恐縮するばかりの思い出です。

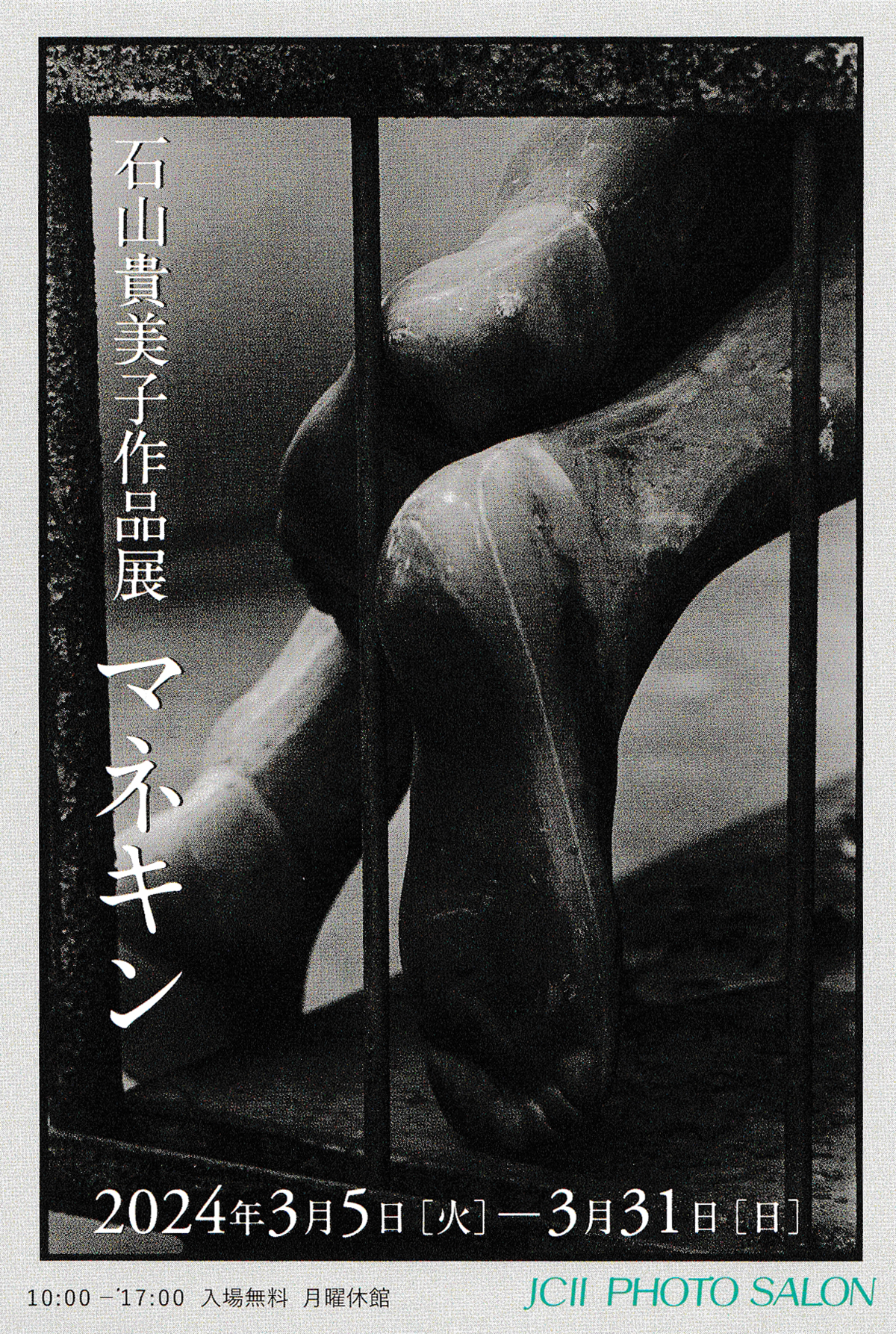

話を元に戻して、ポートレートにおける被写体の目線や視線の向かう先に思いを馳せる感覚について。この感覚が、マネキンの写真を見たときにも湧き上がるという体験が先日ありました。7月に京都で開催された林雅之さんの写真展「the secret life of mannequins 2025 kyoto edition」を訪れたときのことです。

写真展「the secret life of mannequins 2025 kyoto edition」ポスター

写真展「the secret life of mannequins 2025 kyoto edition」ポスター

プロダクトや家具、植物や山々など、目の前の被写体との対話を重ねながら、その魅力を引き出す林さん。京都にあるマネキン会社の倉庫を舞台に、再出荷のための手直しや廃棄処分までの様子を約10年にわたって追い続けた写真ドキュメンタリーのなかで、マネキンからの「視線」を感じることがあったといいます。

どこからともなく視線を強く感じる時があります。

いつしか、マネキンを観ている自分が、物言わぬマネキンたちに

じっと観られている気配を感じ、

人間としての所業を見透かされているような不思議な気がするのです。

(展覧会ステートメントより抜粋)

ギャラリーの壁に沿って配置された大型カラープリント約90点を中心に、マネキンが佇む倉庫を再現した会場構成。鑑賞者にもまた、マネキンから視線を向けられているかのように感じさせる仕掛けがなされていました。会場構成から各種グラフィックまで、アートディレクションは庄司竜郎さんによるものです。

会場風景と出展作品のひとつ。[写真:林雅之]

生命感や意思のようなものを感じさせるマネキンの数々。瞳の絵入れ、小さなハイライトの描き方ひとつで表情の印象が大きく変わり、そしてこの眼差しを表現することのできるマネキン職人は、近年とても少なくなっているそうです。

この「マネキンのポートレート」を前にしたとき、筆者はこれまで漠然と抱いていたポートレートの魅力──目線の先にあるものを想像させる力に、強く惹かれてきたのだと改めて気が付くことができました。その瞳はカメラに向けられているのか、フォトグラファーに向けられているのか。その横顔は隣人に向けられているものなのか、遥か遠くを見据えているものなのか。カメラと人物を取り巻く場の様子、シャッターが押された瞬間の光景など、想像を巡らせます。

人物や人工物、風景や自然物にいたるまで、目の前の存在に対話的に接するという姿勢を、写真というメディア、そして写真家というプロフェッショナルが教えてくれるようにも思うのです。(h)

ギャラリーツアーの様子。[筆者撮影]