発行日:2025/07/20

(前編より)

例えば霊も、西尾のオブセッションのひとつだろう。「僕の陰刻鋳造という手法には所有不安のほかにも、形を制御しきれないという重要なファクターがあります。それでも立体物になってしまう。僕が意識していた以外の造形はどこか向こうからやってくる形なんです。と思うとわれながら、なんというか心霊的に無気味です。心霊写真はまったく恐ろしいですが、それと同じ原理で僕の作品は心霊彫刻を含有している」★9。通常の鋳造を「理想とするイメージを象った原型を雌型によって複製し、完成像を現出させる行為」と捉えた場合、陰刻鋳造では、完成像の誕生によって遡及的に「原型となったはずのかたち」が規定され、ひとりでに浮かび上がってくる。虚ろな、誰も意図していなかったイメージが。

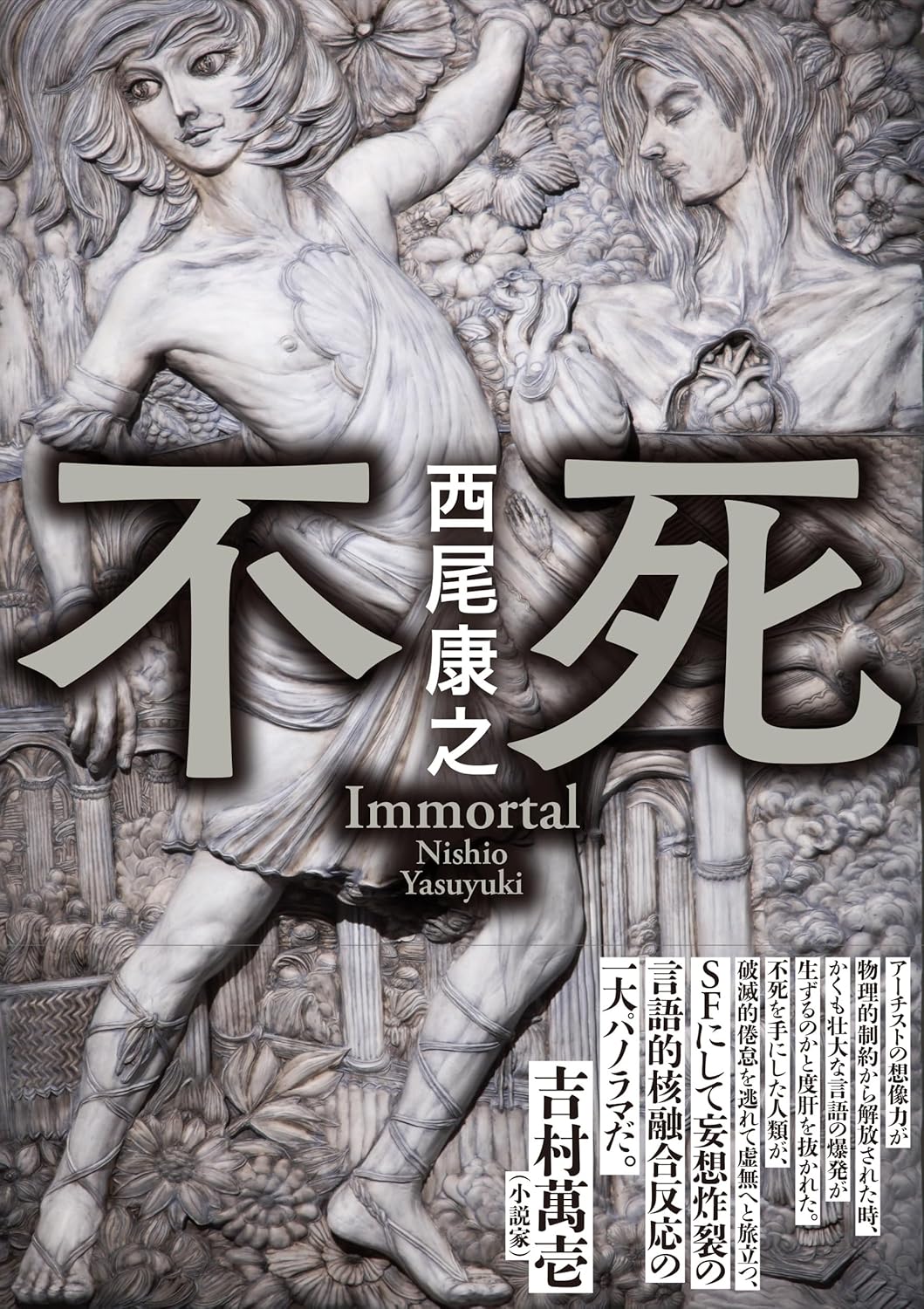

しかしここで注意しなければならないのは、西尾にとっての霊はただ単に虚ろなだけの存在ではないということだ。西尾の幽霊画や彫刻では、霊たちは確固たる存在感を持って画面や空間を支配している。あるいは、西尾は『不死』の原型を書き上げたのち「県下幽霊校」(2013)という中編を発表している。肉体を脱ぎ捨てて霊化することが大衆化した世界において、生徒全員が幽霊である小学校に赴任した人間の教師を描く同作では、幽霊たちは肉体を持つ人間よりも筋力・頭脳ともに優れた存在として位置付けられている。

あたしたちもう生の意味を失っているのかもしれないわよ。幽霊みたいに。以前の種族として人類を定義すると、人類はすでに絶滅している。あ、ほんとに幽霊なのか、な。★10

西尾の関心のもとでは、霊と不死者は接続される。いわば不死者とは、物質性がその極限において反転することで現われた霊なのだ。一般的には霊=死者であるため、不死者を霊とみなすのは少々不自然に思える。しかし、霊の特徴とは物理現実からの限定的な遊離であり、死はその条件のひとつでしかない。この観点において、いかに破壊されようとも蘇生可能な不死者は、物理現実にいながらにして物理的な干渉から独立した霊的な存在だと言えるだろう。

*

主観と客観、現実と仮想、物質と霊、死と不死──西尾の作品は、これらが相互に交換される界面として浮かび上がる。こうした特徴に関して斎藤は、陰刻鋳造において西尾が捏ねる粘土の表面を鏡に見立てた。その時、捏ねられた粘土による雌型は、西尾自身の立体的な鏡像として位置付けられるのだと★11。西尾はそれらの鏡面と鏡像を指によって直接操作し、無限に変化し続ける自己像を虚空に複製する。

こうした、作品と鏡についての示唆は、アーティスト・平田尚也とのVR空間をめぐる対談でも登場する。

平田:私は鏡を『現実決定装置』と考えています。眠い朝、洗面台の鏡が『いまが現実だ』と脳に確定させる。VRのミラーも同じで、アバターを映した瞬間にその場所が『現実』として定義される。(中略)/西尾:その現実の『確定の瞬間』を装置化するのは、まさに鏡の効果をもちますね。現実は案外、脆弱な合意の上にあるのかもしれないからね。★12

ここで重要なのは「装置化」という表現であろう。つまり、不確かに揺れ動く現実を(セミ)オートマティックに規定する装置として、鏡が位置付けられている。これは凶悪な解釈だ。なぜなら私たちが「鏡的なるもの」の存在に気づいた瞬間、それは発動し、不可逆的に現実の座標を定めてしまうのだから。しかし──あるいはそれゆえに──鏡に対する恐怖と快楽はどちらもこの自動性に由来している。同対談で西尾は、VRワールドに耽溺するなかでふと、アトリエの片隅でゴーグルをかけて座っている自分の姿を思い浮かべ、「ぞっとする」のだと語る★13。これもまた、鏡を覗き込むことの一種であろう。西尾の作品が鏡であるならば、それを鑑賞する私たちも、知らぬ間に現実を規定されていることとなる。そこに伴う恐怖と快楽こそが、西尾作品の美的な質の一端を担っている。

*

しかし、西尾作品の特徴を鏡という一点に集約するべきではないだろう。鏡の向こうに広がる鏡像空間を覗き込むこと。この時、鏡は磨き上げられた不透明な反射面から、厚さゼロの透明な面へと認知のうえでは変化している。つまり、西尾作品の表皮は透明と不透明を行き来する。ここで、西尾の興味深い指摘を引いてみよう。「写真撮影される群像というのは、レンズの焦点中央でいったんゼロの点になり、それがまた逆転して像を結ぶ。それが存在の正しい標本に思えた」★14。私たちの目はイメージを取得するために、必ず対象を一度ゼロへと縮減する必要があるという皮肉。

では、西尾作品の表皮を鏡面ではなくレンズとして捉えた場合──つまり、不透明ではなく透明なものとして扱う場合──どうなるだろうか。レンズを透かして見えるのは、表皮の裏側に満ちた西尾の仮想的な肉体だ。それはレンズの焦点の内側に存在するはずだから、鑑賞者側から見えるイメージは拡大された虚像となる。この虚像は巨人や幽霊といった、西尾のオブセッションが色濃く反映されたモチーフへと重なるだろう。

彫刻であれ絵画であれ3DCGであれ本であれ、西尾のつくり出した作品の奥にはこうした虚像が茫と浮かんでいる。そしてその虚像は私たちの水晶体によって屈折し、焦点を境に存在を裏返される──虚像が鏡像と化す──ことで実像を結ぶ。私たちと作品の界面は、透明なレンズと不透明な鏡面の双方を行き来し、実像と虚像を重ね合わせに映し出している。

*

彫刻という、存在の神殿のごとき表現を選びながら、薄さや儚さを指向する。こうした一見アンビバレントな姿勢を、西尾は物理への抵抗という観点から語る。

とにかく、何が嫌だといえば、私は、物理という摂理を嫌悪し続けてきた。(中略)物理は敵と思いながらも、どっぷりと物理側の人間ではある。その自己矛盾から解放されてみたいと、近ごろは3DCGなどの物理的な労力を経ずに立体像を構築できる手法に手を着けてもいて、小さな心の解放を目論み始めてはいた。だが、小説はその点で究極的である。最古にして高能率のバーチャリティーを有すメディアだ。適度の読解力を共有していれば、文字を通して脳内に、何であろうと再生可能だ。物理に抗うテーマを成す手法として、文筆は私にとって自己矛盾の解決となりそうだと発見し、嬉々として取り組んだのであった。★15

いわば西尾は、物理それ自身を通じた物理への抵抗として彫刻を選び取り、そこから3DCGや小説といった表現へと派生しながら、存在と非存在の界面としての「薄さ」を追い求めてきたわけだ。

ここで、このフレームを借りて、小説とは論理それ自身を通じた論理への抵抗だと言ってみたい。書かれた文字は読めてしまう。読まれた文字は聞こえてしまう。そうして集まった文字は意味を成してしまう。それは鏡と同じく、一度開始されればもはや止めることのできないオートマティックな作用である。これこそが文字と語りの力であり、同時に呪縛でもある。小説ひいては文字表現は、この強力な意味伝達作用を引き受けつつ、それに抵抗し、間隙を突き、論理を脱臼させる瞬間を待っている。

文字は、自身が記された界面から滲み出す。存在と非存在、論理と非論理、実像と虚像の双方へと。古代メソポタミアの楔形文字が、粘土板に押し付けられた痕跡の集合であったように。漢字の原型である甲骨文字が、亀甲に現われた皹という「どこからともなくやってきたかたち」を読み取るための技術であったように。ヒエログリフが、文字を綴る方向に合わせて鏡文字に変換されるように。

私は『不死』が西尾の手で、小説作品という形式をもって現わされたことの背景に、こうした文字をめぐる自己矛盾的な闘争のエネルギーを感じてしまう。先に引いた“corpus”という語は、肉体や書籍以外に以下のような意味へと広がっている。物体、死体、幽霊、骨格、船体──いずれも『不死』を貫くモチーフたちだ。私たちは本作を読むことを通じて、さまざまに現われるcorpusの像を収集する。その行為自体が、ヴァーチャルな不死者を立ち上げるためのプロトコルなのだとしたら。

不死が“immortal”と表現されるがゆえに、定命の者は死と名指される。死は私たちを指示する代名詞であり、不死とはそれを失うことだ。代名詞を持たぬ者。それは、徹底的な個であるということにほかならない。人間は歴史のなかに位置付けられるが、不死者はそうではない。不死者にはいずれ、歴史と人生の関係性が逆転する瞬間がやってくる。自分の経験した人生時間が、不死がもたらされる以前の人類史、自然史、果ては宇宙史よりも長くなること。それは一つひとつの身体そのものが、歴史化されるということを意味する。その時、いかなる文字が彼らの歴史を綴るのだろうか。

執筆日:2025/09/26(金)

★9──斎藤環『アーティストは境界線上で踊る』みすず書房、2008、218頁

★10──西尾前掲書、134頁

★11──斎藤前掲書、225–226頁

★12──『美術手帖』2025年10月号、163頁

★13──同書、161頁

★14──斎藤前掲書、219頁

★15──西尾前掲書、372–373頁