学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。今回は、国立ハンセン病療養所菊池恵楓園(熊本県合志市)の入所者による絵画クラブ「金陽会」の作品の展示活動を各地で展開するキュレーター・藏座江美さんが聞き手となり、高松市美術館の学芸員の石田智子さんを訪ねました。

美術館所属の学芸員として展覧会企画などに従事するかたわらで、作品の実物を持って近隣の小・中学校や公共施設に赴く出張授業「お出かけ美術館」に近年積極的に取り組んでいる石田さん。美術館の外で、子どもたちが作品とじかに出会う場所を作る実践を共通して行なってきたお二人に、そのなかでこそ見えてくる学校教育の制度をとりまく実情や、アートの魅力に気づいてもらうためのフックを作ることの醍醐味について話していただきました。(artscape編集部)

取材・構成:杉原環樹

イラスト:三好愛

「学芸員っぽさ」から離れて話す

藏座江美(以下、藏座)──石田さんとは2022年の鴻池朋子さんの展覧会「みる誕生 鴻池朋子展」(高松市美術館、静岡県立美術館)で出会ったのですが、いい意味で学芸員っぽくないなと思ったんです。前回(青森県立美術館 奥脇嵩大さんとの対談)も少し話したけど、私はもともと熊本市現代美術館にいたのですが、司書資格を持つ人間として雇われたので、バリバリの美術専門の学芸員さんに気後れがあって。でも、石田さんには「美術館だからこうあるべき」みたいな感じがなくて、接しやすかったんですね。

加えて、二人ともいま、小学校に美術作品を持ち込んで、子どもたちに見てもらうという活動をしている。そこで感じていることもお聞きしたいと思って、今日はお邪魔しました。

石田智子(以下、石田)──ありがとうございます。実は私も美術館に入ったばかりの頃は「学芸員然としていないと」と思っていたんですよ。でも、一部の学芸員さんのハードルを上げる態度に疑問があったりして、途中で「私には無理だ」と悟って。いまではできるだけ敷居を下げようと心がけています。そもそも、学校に行くこともそうですが、自分が学ばせてもらうという姿勢でいたほうが、いろいろ教えてもらえて、結果的に得だと思うんですよね。

石田智子さん。手前の作品は鴻池朋子《指人形》(2023−24)[撮影:artscape編集部]

石田智子さん。手前の作品は鴻池朋子《指人形》(2023−24)[撮影:artscape編集部]

私は藏座さんに学んだことがありまして。「みる誕生」のとき、藏座さんが金陽会の絵の解説をするツアーのマイクフォローをしたのですが、その話に感動して涙をこらえるのに必死でした。藏座さんの話は、作者の皆さんから聞いた話とそのとき藏座さんがどう思ったかという内容が中心でした。それまで、どこか学芸員は客観的な事実だけを述べるものだと思い込んでいたんですけど、そこで「あ、自分が思ったことを話したほうが相手に伝わるんだ。自分が本当に思ったことを話したらいいんだ」って瞬間的に学んだんですよね。

藏座──私は自分が見聞きしたこととか、感じたことしか言えなくて……。

石田──それが、「この人はちゃんとわかったことを伝えている」って感じて、とても良かったんです。それ以前はギャラリートークをするとき言葉が上滑っている気がしていたけれど、そこから人前で話すのがしんどくなくなって。ちゃんと自分がわかっていることだけを話そうとするから、自分の言葉にできるようになるまでしっかり勉強するようになって、専門的なことへの理解も深まりました。伝わる話し方というのは、自分の理解の仕方に関わるんだなという学びがあったんです。

“本物”を学校に持って行く理由

藏座──石田さんのおっしゃった「学ばせてもらう」というスタンスは、私も学校に行くときに感じていることです。ただし、私の場合、どうしても「ハンセン病問題」と切り離せないので、「人権啓発」というお膳立てのもとに学校に入っていける面がある。一方、石田さんは公立美術館を背負っている難しさがありそうですよね。最初に学校に行こうと思われたのは、どういうきっかけからだったんですか?

藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

石田──二つあって、ひとつは、美術館の教育普及とか広報って、美術館に来てもらうことが前提になっていますよね。でも、お金や、距離や、障害や、いろんなハードルがあるなかで、自分で行こうと思って美術館に来られる人って実はひと握りなのではないか。そもそも公立の美術館には、その地域の人に文化を伝える役割もあるのに、美術館に来てくれる人だけを相手にするのは少し変じゃないか、もっと広く伝えないと、と思うんですね。

もうひとつ、これは私が美術に惹かれる理由なのですが、絵画や彫刻といった美術作品の大きな魅力はその「本物性」というか手をかけてつくられたその物がある、ということだと思います。表現力を持った人が作ったモノのなかにある凄さがある。私の恩師は関西大学の中谷伸生(1947-2024)先生なんですが、先生がいつも「絶対にモノを見なさい」と、大学の所蔵する作品を見せてくれたんです。すると、美術館でガラスケース越しに見るのとも全然違うんですよね。だから、実は展覧会場で見るだけでは美術の魅力って伝わりづらいんじゃないかなって。それで、本物を手元まで持って行って見せたいと思ったんです。

──でも、実物を持っていくのは、保険や運送など、いろいろと大変そうですね。

石田──そうなんです。そんなとき、2023年の上田薫さんの個展準備のため、ご自宅を訪ねたことがあって。そこでキルト作家である奥様の葉子さんも交えて話していたんですが、上田さんはいま車椅子生活で、遠方の自分の展示には足を運べないんです。あと、もともとスーパーリアリズムの作風で知られる方ですが、「いまは細かい絵は描けなくて、それでも絵を描いている」といったお話を聞き、「美術館ですごい絵を見るだけではない美術との関わりも大事ですよね」「外に持って行って見せたいんですよね」と話したんです。そしたら、ご夫妻が「私たちの作品なら外に持って行っていいよ」と言ってくださって。

──作家の持ち物なら、許可さえあれば自由に使えると。

石田──はい。そのときは保険に入りましたが、そんな感じで作品を外に持ち出せる状況になり、始まったのが「お出かけ美術館」という取り組みです。美術館の内部的には、上田さんの展示の関連プログラムとして、広報と事前説明も兼ねていると説明しましたね。小学校だと、上田展の際に2校、コレクション展の際に4校、2024年の「五大浮世絵師展─歌麿 写楽 北斎 広重 国芳」の際に10校と、これまで三つの展覧会で合計16校を訪れています。

「お出かけ美術館」での石田さんのレクチャーの様子[写真提供:石田智子]

「お出かけ美術館」での石田さんのレクチャーの様子[写真提供:石田智子]

ただ、作家の許可が出ると、次の関門は小学校の選択で、公立の施設として「公平」「平等」の理念との兼ね合いをどうするかでした。つまり、やるからには全小学校に行くべきでは、と。

藏座──出た。そこが難しいんですよね……。私の場合、福岡県内の小学校での開催は福岡県人権啓発情報センターが主催なのですが、福岡県全域を候補にすると収拾がつかなくなるので、金陽会の絵を知ってくれている先生を入口にされていました。石田さんはどのように訪れる学校を決めたんですか?

石田──応募のかたちにして、高松市の全小学校にお知らせを出したんです。それなら大丈夫だろうと。ある期間の9〜16時で20〜50分程度、希望の時間を言ってもらえればそれに合わせて行く。2週間ほど募集期間を設けて案内を送ったところ、2校が応募してくれて。学年は学校側が指定した3、4年生になって、1学年3クラスあればすべてのクラスを回りました。

──それは図工の授業として行なうんですか?

石田──いや、特に決まっていません。図工だけではなく、社会や総合学習の時間に組み込まれることもあって、授業内容に合わせて説明の仕方を変えています。例えば、歴史なら歴史寄り、美術なら美術寄りに話をするようにしていて。

藏座──授業に合わせて! それはすごい。私の場合、音楽室などに作品を並べておき、全学年がクラス単位でそこを訪れるかたちでした。なので、ある意味学校のなかに美術館がある感じなんですけど、「お出かけ美術館」のほうが授業と溶け合っていますね。

小学校の音楽室での金陽会の展示[写真提供:藏座江美]

小学校の音楽室での金陽会の展示[写真提供:藏座江美]

美術を必要としているかもしれない子への種まき

藏座──上田展の際は、子どもたちの反応はどうでしたか?

石田──スーパーリアリズムの作品って、点描的に細かく描くものと、近くで見ると結構ラフなタッチのものと、二手に分かれますよね。上田さんは後者なんです。注意事項を伝えたうえで回して手元で見てもらうと印象が変わるので、みんな面白がっていましたね。

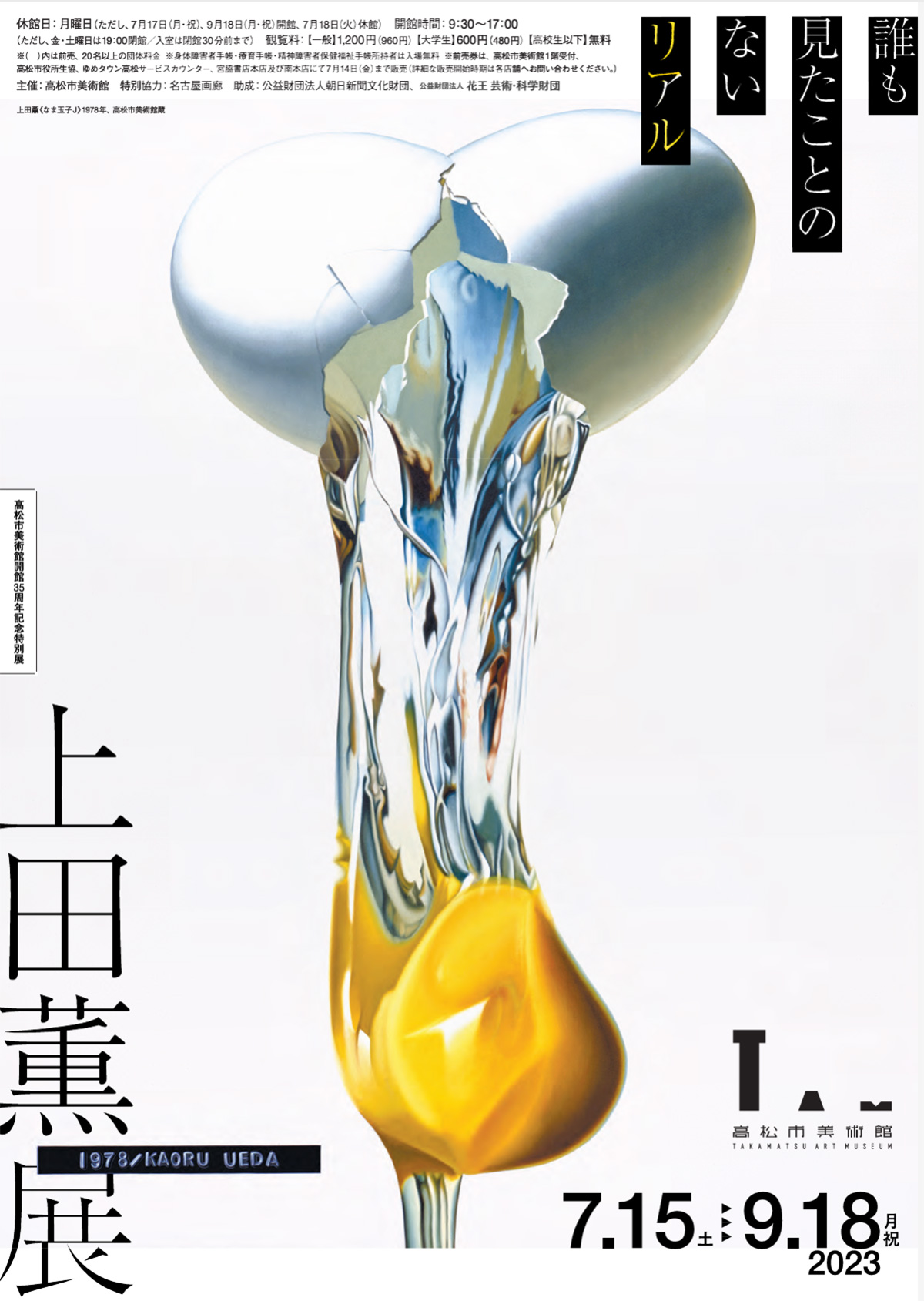

「高松市美術館 開館35周年記念 上田薫展」チラシ(2023)

鑑賞の後、子どもたちから「透明を描くコツは何ですか?」と質問がありました。「透明って何色だと思う?」と聞くと、「青」とか「白」とか言う。そこで「でも、見てみて、この卵の白身の透明のところ、茶色もあるやん」って言うと、「ほんとだ!」みたいな反応があって。授業後に先生が子どもたちの描いた絵を送ってくれたんですが、みんなよく描けていて、ものをしっかり見るということが伝わっている感覚がありました。

一方、見えてくる課題もありました。美術館から徒歩15分ほどの学校で「うちの美術館に来たことある人?」と聞くと、半分以上手が上がるのですが、車で30分の学校だと、もう2人とかなんですね。市内でもこんなに開きがあるのか、と。そもそも美術館に来れない人がいる、来ることが選択肢にない人がいるという現実は確かにあると感じました。

藏座──学校に行くと、美術館が縁遠いというか、認識されていないのは感じますよね。美術館でもいろいろと、子どもや親子向けの企画はされていると思いますけど。

石田──そうなんですよ。うちは結構子ども向けのワークショップもやるほうだし、「さくらももこ」展(2022)のようなエンタメ的な展示もやるのですが、そもそも知らないんですよね。

もちろん、美術ってもともとマイナーなものであって、つねにみんなに必要なものではないと思うし、それでいいと思うんです。なので、全員が美術館に来ることはないと思うのですが、クラス内の20パーセントなり何なり、必要な人には絶対届けたい、存在を知ってほしいというのがあって。いまは必要じゃなくても、もう少し先に美術館に行きたいと思うことがあるかもしれない、自分じゃなくても家族や友達など周りに行くべき人がいるかもしれない。人生のなかで、美術館に行くっていう選択肢を持ってほしい、と思っています。

藏座──そうですね。以前訪れた学校で、金陽会の絵に感動した子が両親に頼んで福岡から熊本の恵楓園まで来たことがありました。恵楓園なんて、多くの小学生にとっては行きたい場所ではないですよ。だから、石田さんのやっている活動でも、美術館の存在とか卵の絵とか、何か残ることは絶対にあると思う。その種まきをするしかないんですよね。

小学校で子どもと接するとき、前提が違うと感じることが多くて。先生は人権や美術の知識を伝えてほしいと思っていらっしゃるんですが、子どもたちからは「額縁ってなに?」って聞かれるんです。「そこからか!」と思うけど、それが新鮮で面白い。一回、とても驚いたのが「大人の本物の絵を初めて見た」と言われたことです。たしかに同級生の絵しか見ないよねって思うと同時に、その表現が素晴らしいなと感動しました。図工って基本的に作る側の教育だと思うのですが、外部から絵が来ること自体、子どもにとっては刺激の塊なんだなと感じます。

金陽会の絵を見に来る子どもたち[写真提供:藏座江美]

金陽会の絵を見に来る子どもたち[写真提供:藏座江美]

──学校で鑑賞者側の教育が足りていないという話はたびたび聞きますが、一方で大人は知識先行で、「この作品はこう見るべき」という唯一の意味を求めがちですよね。そんななかで、子どもの前に実物の作品を置くといろんな誤配が起きるというのが面白いと思いました。作品というモノはまさに「刺激の塊」であって、大人が受け取ってほしいようには受け取られない。それは「鑑賞」の凝り固まったイメージも揺さぶりますね。

藏座──だから、本物を見ることはやはり大事ですよね。もちろん、美術館でも教育普及の方をはじめ、子どもとの接点を作る工夫はさまざまにされている。ただ、子どもを外に連れて行くのって大変で、面倒だからやめておこうとなりがちだと思うんです。そんななかで、それなら美術館のほうから行っちゃえという石田さんのアイデアは面白いですよね。

「来ない/来られない」事情を知るために

石田──学校に案内を出してみてわかったこともあって。教頭先生に理解がないとそこで案内が止まってしまうことがあるんです。活動の記録を見たほかの学校の先生から「こんな取り組みがあるならうちも来てほしい」という声があり、「いや、全校に送ってるよ」と。これはいかんわと思って、図工担当の先生の研修会が美術館であったとき、直接こんな活動をしていますと伝えたら、浮世絵展のときは10校の応募があったんです。先生たちは本当に忙しいし、日々いろいろなところからお便りや連絡もたくさん来るから、伝え方の工夫は必要だなと思った経験でした。

──そこで応募の連絡をくれる先生たちには、何か学校のなかで感じている課題があるんでしょうか?

石田──先生たちの動機は本当にさまざまです。以前お邪魔した高松市美術館から比較的近い小学校では、文化的なことに力を入れている流れで、自然と応募してくれたようです。他方、少し不便な場所にあり、児童数が少ない小学校の先生からは、親を通じて美術館を訪れる機会がなかなかないなかで、児童たちにいろんな経験をしてほしいから、という思いを聞きました。ほかにも、シンプルに授業を埋めてほしいという先生もいますね。

ちなみに、いまのは応募する先生の話ですが、先ほど言ったように訪問の際は1学年のすべてのクラスを回るので、ほかの先生方の反応もいろいろあります。別の先生が呼んだからと興味がなさそうな先生もいれば、美術にやたら詳しい先生もいたりします。

藏座──先生たちが美術にふれるきっかけにもなりますね。学校に行くとすごく感じるのは、先生が忙しすぎるということ。以前、子どもと一緒に作品を見に来た先生に「私が児童を見ておくので大丈夫です。先生も絵を楽しんでください」と言ったら、「いいんですか……」とほっとした表情でおっしゃっていて。私たちは美術館に来てほしいとか簡単に言いますが、到底無理だと思いました。

石田──それは本当に思います。「私たちが行ったるで」って感じですよね。

「行かないとわからない」で言えば、上田展の際、美術館から車で30分ほどの牟礼というところにあるコミュニティセンターでも出張の展示をしたんです。そのとき、開場前から来てくれたおじいさんがいて。その方は、出張展示をすごく楽しみにしてくれていて、美術も大好きだけど、高松市美術館に来たことない、と言っていました。話を聞くと、「絵が好きだけど、美術館は遠い。駐車場代もかかるやろ?」と。私にとって車で30分は「遠い」感覚ではなかったけど、距離的にも、経済的、心理的にも、何をハードルと感じるのかは人それぞれだと改めて学んだ経験でした。

学校へ出向く「お出かけ美術館」と並行して、地域のコミュニティセンターなどでも「出張美術館」として作品を展示し、鑑賞と対話の機会を作っている[写真提供:石田智子]

学校へ出向く「お出かけ美術館」と並行して、地域のコミュニティセンターなどでも「出張美術館」として作品を展示し、鑑賞と対話の機会を作っている[写真提供:石田智子]

藏座──うんうん。卑近な例ですが、最近、話題の『国宝』(李相日監督、2025)を見て。あの映画をきっかけに歌舞伎を見に行く人が増えているそうですが、確かに映画と同じ演目をやると言われたら行きたくなりますよね。人が動くには距離を近づけるそうした物語が必要で、何がその距離を作り出しているかは、現場に行かないと見極められないものだと思う。

石田──普通に知りたいですよね。「なんで来おへんのやろ」って思ったら、「じゃあ実際の小学校ってどんな感じなんやろう?」って行ってみたくなる。

──美術業界の人たちの、ほかの世界への「社会科見学」が足りないんじゃないか、と。

藏座──そうですね。

石田──この活動には、作品を理由にした小学校潜入という面もあるかもしれません。いろんな学校に行くと、建物から来客対応まで、学校ごとの違いも見えてくる。あと、授業中って基本的に大人は先生だけだから、意外と自由度があるなと思ったり、学校は子どもにとっていわばホームだから、心がよりリラックスしている感じが伝わってきたり。私自身は本当に学校が嫌いで、やや登校拒否気味だったのですが、改めて行ってみると良いところもたくさんある。この活動を始めて小学校の新しい一面が見られた気がします。

一方、そこには、生活や学校に違和感を抱いている子もいると思います。美術館はその子たちの救いになる可能性があるのに、なぜ来ないのか? 来られないのか? その理由を直接聞きたいし、その子たちに美術館の存在を知ってほしいということはいつも考えています。

[撮影:artscape編集部]

[撮影:artscape編集部]

イラスト:三好愛(みよし・あい)

1986年東京都生まれ、在住。東京藝術大学大学院修了。イラストレーターとして、挿絵、装画を中心に多分野で活躍中。主な仕事に伊藤亜紗『どもる体』(医学書院)装画と挿絵、川上弘美『某』(幻冬舎)装画など。著書にエッセイ集の『ざらざらをさわる』(晶文社)と『怪談未満』(柏書房)、絵本の『ゆめがきました』(ミシマ社)がある。

https://www.instagram.com/ai_miyoshi/

![藏座江美×奥脇嵩大(青森県立美術館)[後編]|つくることや見せることを、もっと「普通」にできたら──もしもし、キュレーター?第11回](/wp-content/uploads/2025/04/2504_moshi_b.jpg)

![藏座江美×奥脇嵩大(青森県立美術館)[前編]|出会った人たちから受け取った、歴史からこぼれてしまうものを共有する──もしもし、キュレーター?第10回](/wp-content/uploads/2025/03/0324_artscape_A.jpg)

![毛利直子×石田智子×川谷承子×奥脇嵩大| 制度の“凝り”を解きほぐす、抜け道のような方法は ──鴻池朋子の「リレー展」が美術館にもたらしたもの[前編]](/wp-content/uploads/2024/09/2409_kt_01_5.jpg)

![毛利直子×石田智子×川谷承子×奥脇嵩大|竜巻が去ったから終わりではなくて ──鴻池朋子の「リレー展」が美術館にもたらしたもの[後編]](/wp-content/uploads/2024/09/2409_kt_01_18.jpg)

![石田智子(高松市美術館)×藏座江美[後編]|作品=モノと対話することでしか育たない感覚──もしもし、キュレーター?第13回](/wp-content/uploads/2025/11/2511_moshi13_main.jpg)

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)