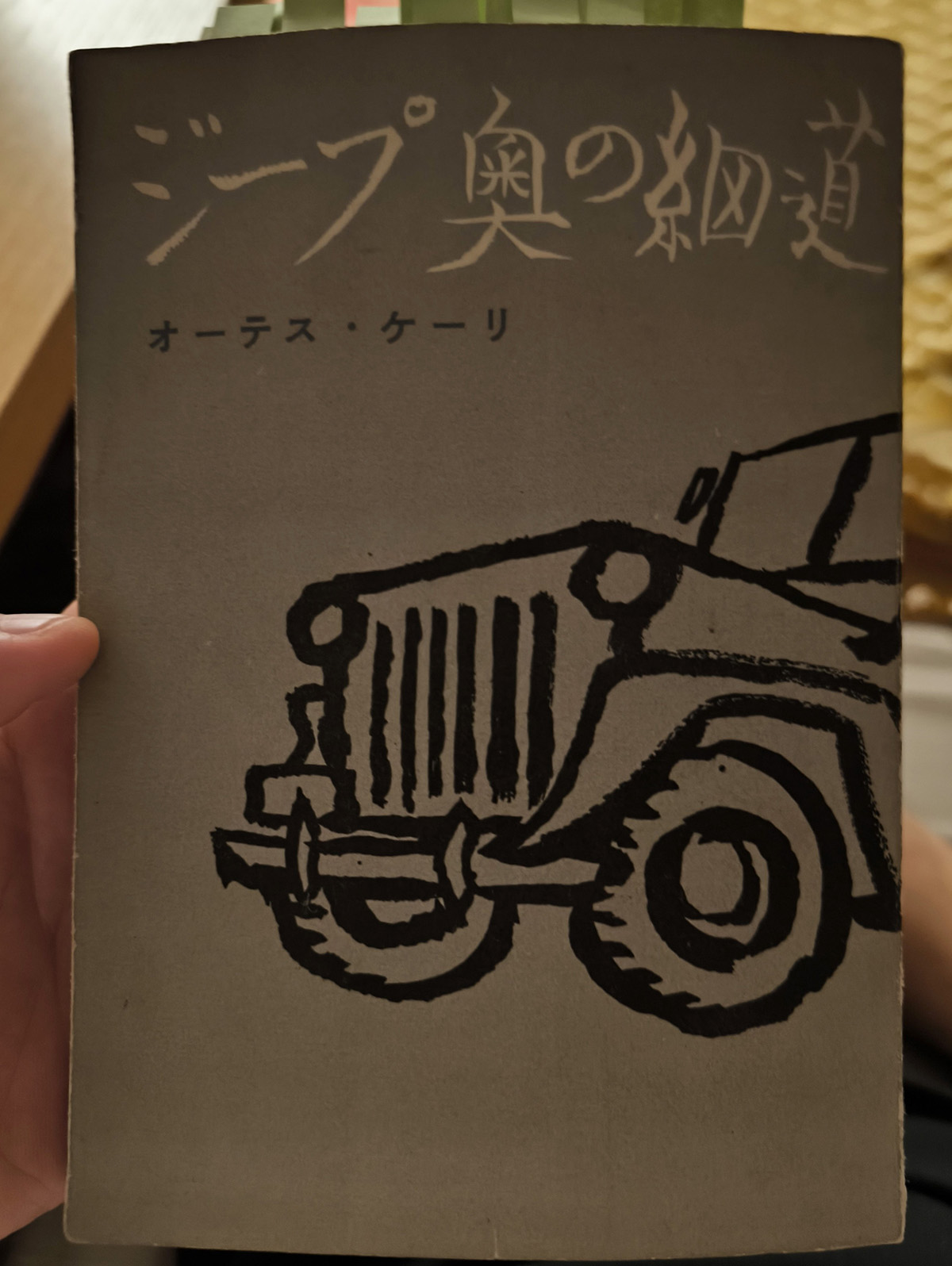

発行日:1953年

発行元:法政大学出版局

参照リンク:https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I2974884

北海道の小樽に生まれ育ち、後にアメリカへ帰国、アジア太平洋戦争中には日本人捕虜収容所所長として働き、進駐軍として日本へ戻ってきたアメリカ人オーテス・ケーリ(1921-2006)。引き揚げの後、再びの来日は、同志社大学の教授としてであった。宣教師であったケーリの父は長年北海道に暮らし、ケーリ自身もまた、1996年まで実に50年近く京都で暮らすことになる。本書は1949年、当時28歳のケーリが、生後半年の娘エリザベスと、妻アリスと3人で出かけたおよそ3000キロの自動車旅行の記録である。

かつて生まれ育った小樽へ、京都から進駐軍おろしの中古のジープで走っていく。当時、旅行といえば汽車が中心の時代、よく整備された道路があるのは大都市の中心部に限られていた。ジープで、夏に、自走で、これだけの距離を走り回るというのは当時の常識からは考えづらいことであっただろう。

時代背景を想像したにもかかわらず、本書でまず意表を突かれるのはパンクの多さである。この約1カ月の旅のなかでケーリは37回のパンクに見舞われる。本文を開いて最初の見開きをめくる前にはもう「左うしろのタイヤがまるで元気がない。いよいよ最初のパンクらしい」(p.9)。

パンクのたびにまずはスペアタイヤに交換するが、次なるパンクに備えて道沿いの修理工場を訪ねてまわる。行く先々の街ごとに異なる工場の様子が、パンクの経緯とともに語られる。また、足止めされている間には、若いアメリカ人家族の様子を見ようと人が集まってくる。引き留められたり盛大に見送られるのが嫌で、出発時刻を正確に伝えずに出発したという話もたびたび出てくるように、この旅は走行距離の長さに比して、細かな停止と滞りの繰り返しのなかにある。最初のパンクの2日後、本としては8ページ後には荷台の荷物を盗難され、京都へ一旦帰るのだ。それでも、ジープは前へ進んでいる。

道中、ケーリは友人知人を頼みに各地を訪ねつつ、飛び込みで旅館を探す。THIS TOWN OFF LIMIT —進駐軍立入禁止— が示される街で彼が訪ねるのは交番である。自分は進駐軍ではなく京都の大学教員である。この地域の旅館を紹介してほしい、とどの街でもケーリは繰り返すが、この交渉技術をすでに身につけた状態から旅は始まっている。本書の記される以前、彼はOFF LIMITに阻まれたのかもしれない。14歳まで暮らした小樽で、2家族しかいなかった外国人の子どもとして、好奇の目を向けられた経験も記されている。そのうえで、外国人に向けられる好奇の目を、観察し返しもする。

そんなケーリにとって思い出深いのは小学校であり、旅は、小樽でのいくつかの再会を目指して進んできた。戦争を挟んで10数年ぶりに再会した恩師、クラスメイトとともに、戦争で亡くなった同級生の名をオンコの木の下で読み上げる。名を呼びながら、かつてあったことを思い出す。数行の簡潔な描写は、書ききれないことの多さを思わせる。また同じく小樽で、収容所にいた北海道出身の捕虜との再会も記されている。これもまた、捕虜であった人々との間に当時どのようなやりとりがあり、この再会の約束が実現したのかは明らかではない。ただ、教会の講演でケーリはこのように語ったようだ。

「ハワイの捕虜収容所で、人間をとりもどした人たちが、たくさん日本へ還ってきています。その人たちが、いま、新しい人間の生活を、どんなふうにいきいきと営んでいるか、それを見てまわるのが、このジープ旅行のもう一つの大きな目的なのです」。

この言葉を、宣教師的な、啓蒙的な姿勢と受け取り批難する気持ちになれないのは、「生まれ故郷」と戦争をすることになったことや、夜景を眺めながら戦時下の暗い街を思ってしまうことへの困惑が具体的に述べられているからだけではない。同級生の名を呼んだように、友人宅を訪ねるように、彼が元捕虜たちに会いに行ったのだと信用したいからである。自らハンドルを握ってのジープの旅は、出会いの固有性、出会う人々の個別性を保持するための行為のようにも思えてくる。

ケーリは日本の道路の「信用できなさ」をぼやき、ごくたまに、日本人に典型的に見られる赤子のあやし方に苦言を呈し、アメリカ兵に影響された青年の口ぶりに嫌悪感を示す。だが、人や土地を対象化するような姿勢は基本的に見られない。どれも、個別の経験として語られる★1 ★2。むしろ、相手を対象化しているのは道中でジープとエリザベスを取り囲む人々の方であると感じられるかもしれない。だが、そうした人々を描写することが反転した対象化にならないのも、ケーリが積み上げてきた個別の人間関係に基づく姿勢を信用するからだろう。知己に向ける眼差しを、より遠い他者にも向けられるのか。これは読者である私たちがケーリに向ける眼差しを異なる他者にも向けられるかという問題でもある。

本書が日本語で書かれ、日本語で出版されたことについて、ケーリはまず日本語話者の人々に読んでほしかった、そう受け取ってよいだろう。この経緯を踏まえたとき、本書の持つ重要な機能が、オーテス・ケーリが見た風景を伝えること、ではなく、風景を見たオーテス・ケーリについて伝えることにあるのだとも考えられる。旅のひとときに出会った人々へ前後の時間を伝えようとすること。同様に、その人々にあった時間も想像すること。見ること、見返されることの間を揺れ、通り抜けてきたケーリの文章から、ケーリのようには言葉を残さなかったその人たちのことも想像できるかもしれない。私のよく知るひとのような、私のような、あなたについて。

★1──本書にはアイヌの集落でのエピソードも含まれる。ケーリは植民地主義に反対する立場を取り、日本政府によるアイヌの観光産業への組み込みについて違和感を述べるが、北海道の“開拓”は称賛している。この称賛は、クラーク博士はじめキリスト教系の文化・教育への支持に由来する。個別の経験からは容易に更新しえない価値観や、気づけない構造もあることもまた、本書からは窺い知れる。

★2──松尾芭蕉『奥の細道』が直接タイトルに引かれているが、彼の生まれ故郷である小樽への旅路は、芭蕉のそれとは大きく異なる。このタイトル付けを、日本文化のステレオタイプな参照・引用として批判する余地があるのかもしれない。一方、「奥の細道」は句に対して前文と呼ばれるテキストが付くのが特徴である。例えば、有名な「五月雨を あつめて早し 最上川」には、最上川の河畔にたどり着くため厳しい岩場をなんとか上がっていく描写が前文としてある。この旅はジープが止まるたびに立ち現われるさまざまな出来事に対する前文の束と読めるかもしれない。

読了日:2025/10/07(火)