ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展は、各国が独自のキュレーションによって、建築の現在と未来を発信する国際的な舞台です。日本館においてコミッショナーや出展作家として深く関わってきた五十嵐太郎さんが、その歩みと変遷を振り返りながら、時代の流れとともに変化してきた、建築という思考と実践を読み解いていきます。(artscape編集部)

磯崎新体制の時代

ヴェネツィアという都市はずるい。筆者にとって、海外の都市でもっとも多く訪れたところである。ただでさえ、自動車が使えず、水路がはりめぐらされたテーマパークのような街であり、それだけでも十分に観光客をひきつける魅力をもつが、2年に一度開催される各ジャンルのビエンナーレによって、世界中の関係者が訪れることになるからだ。もちろん、オーバーツーリズムを受けて、一時的に入島税を課したり、水上バスのヴァポレットの運営を工夫している。例えば、乗り場に2種類のゲートを設け、市民カードの保有者を優先し、観光客はその後に乗船するというものがある。ヴァポレットが混んでいるときは、観光客は順番を1、2回待たされることが起こりうるが、これは変に排外主義を助長させない合理的な解決法だろう。

ヴェネツィアの街並み。[著者撮影]

さて、筆者は今年もこの地に足を運び、通算で11回目の訪問となった。そのうち、建築展は9回(2006年以降は皆勤だったが、コロナ禍で開催が1年遅れたときに見逃した)、美術展は2回である。ビエンナーレを目的とする前にも何度か訪れていたが、この催しを最初に見ようと思ったのは、国際交流基金が主催する日本館のコミッショナー選定に関わったことが理由だった。

各国のパビリオンが並ぶ、万博会場のようなジャルディーニの公園。ビエンナーレが1895年に始まったことから、やはりここも万博の時代の産物である。それぞれの国は異なる方法でパビリオンを運営したり、展示の内容を決定している。完全なオープン・コールのコンペのほか、台湾は国立美術館が主催し(審査員のなかには筆者が参加したような外国人枠がある)、日本館の場合は国際交流基金が行なう。建築部門は1980年に創設され、バロックの研究者でもある建築家のパオロ・ポルトゲージが「過去の現前」というテーマを設定し、アルセナーレ会場にさまざまなインスタレーションがつくられた。当時、磯崎新やヴェンチューリ、レム・コールハースらが参加しており、歴史的な建築を参照するポストモダンの雰囲気を強く反映している。日本館が公式に建築展に参加するのは、1991年の第5回からであり、このときは京都コンサートホール設計競技の各案が展示された。コミッショナーはコンペの審査委員長を務めた川崎清であり、最優秀となった磯崎ほか、高松伸や槇文彦らによる図面や模型が設置されていた。もっとも、記録写真を見るかぎり、まだ面白さに欠ける展示内容だったと言えるだろう。

イタリア国立21世紀美術館(MAXXI)での1980年ビエンナーレ特集展示。《ストラーダ・ノヴィッシマ》の並びを再現。[著者撮影]

日本館が個性を発揮したのは、1996年の第6回建築展からである。磯崎がコミッショナーとなり、石山修武と宮本佳明、宮本隆司を選定し、阪神淡路大震災の瓦礫を持ち込み、廃墟を再現した《亀裂》の展示で、金獅子賞を獲得した。ビエンナーレでは、最高のパビリオンにヴェネツィアの守護神である聖マルコのシンボル、有翼のライオンにちなむ賞が与えられるが、それゆえ、美術のオリンピックとも呼ばれている。その後、2000年の第7回、2002年の第8回も磯崎がコミッショナーを担当し、2004年の第9回も彼の推薦で森川嘉一郎が選ばれたので、実質的に磯崎のキャラクターが強いものとなった。例えば、2000年の《少女都市》(キュレーターは小池一子)、2004年の《おたく:人格=空間=都市》は、《亀裂》と同様、従来の建築の終わりを予感させるだろう。ある意味では、かつて磯崎が1960年代に論じた『建築の解体』が、下の世代によって再演されたとも解釈できる。なお、2002年ではディレクターの岡﨑乾二郎が「漢字文化圏における建築言語」をテーマに掲げ、中国や韓国の建築家も参加したことは特筆に値するだろう。

日本館と総合テーマの関係

2006年の日本館は、磯崎の影響を離れ、コミッティーが出展者選定を議論していたが、美術の関係者ばかりだったため、三宅理一と筆者がアドバイザーとして加わり、藤森照信の名前を出したところ、コミッショナーとして受け入れられた。そのような経緯で、その年の日本館がどのような展示になったのかを確認すべく、筆者は初めてヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展を鑑賞したのである。本来、コミッショナーは企画側の立場なのだが、掟破りというか、「藤森照信の個展」になっていた。なにしろ、館内に入ると、いきなり彼の卒業設計が展示され、路上観察学会の活動や、縄文建築団によるドーム、自身の作品についての木彫のような模型などが続く。このときの総合テーマは、社会学者のリチャード・バーデッドが設定した「都市 建築と社会」であり、アルセナーレの会場には世界各地の都市のさまざまなデータが並び、ハイブロウな研究発表という雰囲気だった。もちろん、藤森の展示は完全に浮いていたが、おそらく《亀裂》や《おたく》のときもそうだったのだろうと思われる。だが、この展示をきっかけに、それまで海外では知名度がなかった建築家としての藤森が認知され、各国の美術館で茶室のインスタレーションなどを手がけるようになった。日本の建築家を世界に知ってもらうことが、日本館の目的のひとつならば、結果オーライだろう。

2006年ビエンナーレのアルセナーレ会場。[著者撮影]

ところで、ビエンナーレの総合テーマと日本館のズレについて、しばしば指摘されるが、これには致し方ない事情がある。きちんと準備期間を確保しながら日本館の内容を制作するためには、どうしても総合テーマの発表前に自館のテーマ設定を済ませないと間に合わないからだ。唯一の例外はコールハースが総合キュレーターとなった2014年の第14回である。かなり早い段階でテーマが発表され、各国に対して過去100年の「近代化の吸収」を調査し、発表することが要請された。日本館もこれに対応し、太田佳代子がコミッショナーを務め、近現代の資料を数多く紹介している。通常、ジャルディーニ会場のパビリオンは各国でばらばらなのだが、この年はきわめて統一感のある開催内容となった。

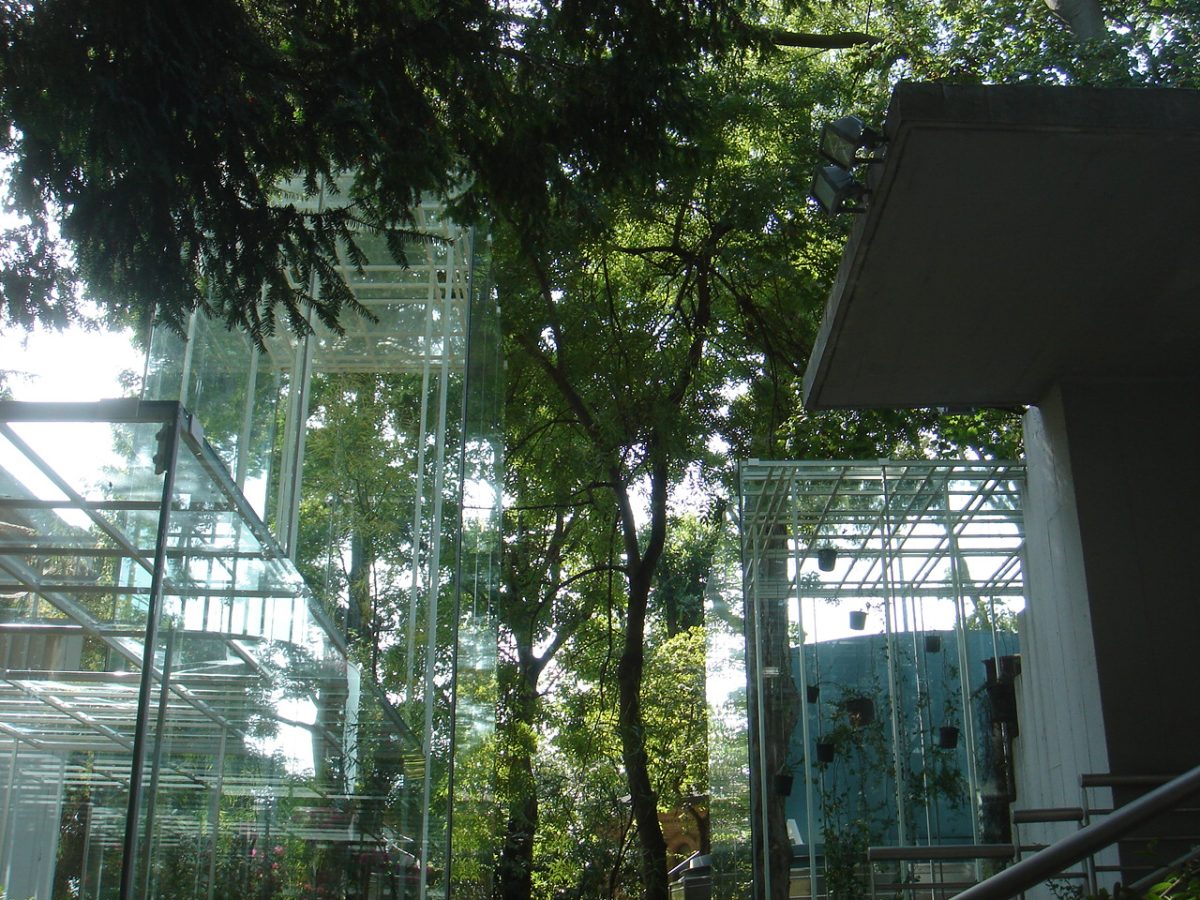

2008年の日本館コミッショナーには、指名コンペの形式が採用され、基本的に現在もこれを踏襲している。審査を受ける側として参加した筆者は、“激論”の末に、コミッショナーに選ばれたらしい。なにしろ、妹島和世の事務所から独立したばかりの石上純也を出展作家に選んでいたのだ。当時の石上は極薄の《テーブル》は発表していたものの、まだ建築作品を手がけておらず、実績があるとは言えない状況だった。そこで筆者は、なぜ石上なのかというプレゼンテーションをつくるため、20世紀末から続いた磯崎による「終わりの建築」から、21世紀の「始まりの建築」へ、というストーリーを強調した。また日本館のまわりに小さな温室群を設置することと同時に、万博の起源であるロンドンのクリスタル・パレス(水晶宮)に立ち返りながら、未来を志向することを提唱した。なお、2008年の総合キュレーターは批評家のアーロン・ベツキイが担当し、前衛的な実験建築に焦点を当て、賑やかな展覧会をつくりあげた。示し合わせたわけではないが、結果的に、石上作品との相性の合う、かなり良い展示ができたという自負はあったが、会場の声を聞くと、藤森のときに特別表彰を受けたから、続けて日本館が同様の賞に選ばれることはないと言われた。

2008年ビエンナーレの日本館展示。[著者撮影]

実際、石上が金獅子賞を受賞したのは、その次の2010年の展覧会である。アルセナーレの会場において、ほとんど姿が見えず、内覧会のときに壊れたことでも注目を集めた《空気のような建築》だ。この年は妹島がアジア人としても女性としても初めて総合キュレーターとなったことが特筆される。作品の数を絞り、ゆったりと空間を使うアート的なインスタレーションが続く印象的な風景だった。篠原一男が功労賞金獅子賞に選ばれたほか、伊東豊雄、近藤哲雄、アトリエ・ワン、藤本壮介らも出展し、ヴェネツィア・ビエンナーレにおいて日本の建築家がもっとも強く存在感を示した瞬間だと位置づけられるだろう。

2010年ビエンナーレのアルセナーレ会場にて、近藤哲雄の《クラウドスケープ》。[著者撮影]

時代の流れを反映するビエンナーレ

実は筆者がコミッショナーに選ばれたとき、審査員がすべて美術関係者であったことを記者会見で指摘され、そこから筆者も審査のメンバーに加わることになった。2009年と2011年の美術展(やなぎみわと束芋が選出された)を訪れたのもまた、自分が関わった結果を現地で確認するためである。美術展の審査は、2013年と2015年の日本館展示までは参加していたが、さすがに毎回ヴェネツィアに行くのは大変なので、以降は見送った。ヴェネツィア・ビエンナーレでは、しばらく美術展と建築展は同じ審査員が務めていたが、やがてそれぞれ別の審査員が担当するようになり、美術展側はコンペ形式をやめている。コンペが当たり前のものとして浸透している建築界に対し、美術界にその形式はそぐわないという感触は当初からあった。なお、筆者が建築展の日本館の審査に関わったのは、2010年、2012年、2014年、2021年、2023年、2025年(候補者に同僚が入っていたため最終審査からは外れた)である。

2012年の建築展では、建築家のデヴィッド・チッパーフィールドが総合キュレーターとなり、テーマとして「コモン・グラウンド(共通基盤)」を設定した。この年は各パビリオンの歴史を振り返る展示があり、筆者は日本館の出展作家として参加している。そして伊東豊雄らによる陸前高田の《みんなの家》を展示した日本館が金獅子賞を獲得したことが話題になった。2014年は前述したように、コールハースが「ファンダメンタルズ(基本要素)」というリサーチ型の指針を示し、圧倒的な情報量を見せた。彼は建築家のためではない「建築のビエンナーレ」と発言しており、窓や床、壁、天井など、基本的な部位の歴史を振り返る中央館の展示も印象に残る。2016年はチリの建築家、アレハンドロ・アラベナが「最前線からの報告」を投げかけ、建築の社会性を問いかけた。当時、シリアの難民問題が起きていたことから、スペクタクル性には欠けながらも、アルセナーレとジャルディーニのいずれもヨーロッパの展示はこれに触れているものが目立った。ラテン・アメリカの建築家も積極的に紹介している。日本館はキュレーターの山名善之が、「en[縁]:アート・オブ・ネクサス」というコンセプトのもとに、12組の若手建築家を紹介し、特別表彰を受けている。2018年は、グラフトン・アーキテクツの二人の女性建築家が総合キュレーターに選ばれ、獰猛なグローバル資本主義が席捲するなかで、ヒューマニズムを感じさせる「フリー・スペース」をテーマに掲げた。この年は例年と比べて、女性の建築家が多かったように思われる。2021年はコロナ禍のために見逃した年だが、レバノン出身のハシム・サルキスが、テーマとして「われわれはいかに共存していくのか」を掲げた。

筆者が2012年に参加した中央館のコモンパビリオンズ・セクション。[著者撮影]

2014年ビエンナーレで掲げられた「ファンダメンタルズ」のひとつ、窓の展示。[著者撮影]

2016年ビエンナーレのドイツ館《アライバル・シティ》に開けられた穴。[著者撮影]

2018年ビエンナーレのイギリス館の屋上「ISLAND」展では、毎日午後4時にお茶が振る舞われた。[著者撮影]

建築界を代表するプリツカー賞でも、従来のスター建築家ではなく、女性、人種の多様性、コレクティブを意識した審査が増えているが、ヴェネツィア・ビエンナーレも同様の傾向が認められる。2023年はガーナ系スコットランド人のレスリー・ロッコが、アフリカ系を起用することを明快に打ち出した。したがって、いつもとはまるで違う顔ぶれとなり、これまで訪れたなかでは、もっとも日本人が少なかったビエンナーレとなった。作品のキャプションも、出展者の顔写真に加え、メインの個人名だけでなく、プロジェクトに関わったほとんどの人物名を記しており、集団制作であることを重視していた。

2023年ビエンナーレ、アルセナーレ会場「Black Females in Architecture」のキャプション。[著者撮影]

そして2025年は、カルロ・ラッティが「知性ー自然・人工・集合」をテーマに設定している。気候変動の時代において、建築にはもはや影響の「緩和」ではなく、新しい世界への「適応」が求められ、そのためにはさまざまな知性が必要だという。具体的な内容は、流行りのトピックを全部のせという雰囲気で、自然素材、リサイクル、リノベーション、地域コミュニテイ、環境制御、AI、宇宙、SF的なアイデアを網羅し、公式ホームページによれば、750以上の参加者と280以上のプロジェクトと、過去最大級の作品数だった。2010年の展示とは対照的に、アルセナーレは、膨大なパネル、模型、インスタレーションによって、幅広い集合知をぎゅうぎゅうに詰め込んでいた。長文のキャプションを手軽に読めるよう、AIの要約がついていたのも印象的である。ただ、参加しているアーティストにとっては、決して良好な展示環境ではない。また、「AIで自動生成しているのでは?」と思うくらい、あまりに多くの解決のためのアイデアが示されていた。それゆえ、青木淳がキュレーションを務めた日本館は、AIを意識しながら、どれにも似ていない現代アート的な問いの空間に仕上がっていたことは評価できる。

2025年ビエンナーレ、アルセナーレ会場の展示内、「自然」セクション。[著者撮影]

2025年ビエンナーレの日本館展示。[著者撮影]

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)