2025年3月、恵比寿のNADiff a/p/a/r/tが惜しまれつつ閉店した。1997年に表参道にオープンしたNADiffは、2008年に恵比寿へと移転し、約17年にわたりショップ兼ギャラリーとして東京の現代アートシーンを牽引しつづけてきた。その間、ナディッフは東京だけでなく、全国各地の美術館にも系列店を出店しつづけていた。首都圏および地方都市において、現代アートの重要な「インフラ」であり続けてきたナディッフの軌跡について、鈴木綾子さんにお話を伺った。(artscape特別編集委員・星野太)

左:鈴木綾子氏、右:星野太氏[以下すべて撮影:artscape編集部]

アール・ヴィヴァンから始まったナディッフ

星野太(以下、星野)──アートブックを取り扱う書店であり、ギャラリーでもあった恵比寿のNADiff a/p/a/r/t(ナディッフ・アパート)が惜しまれつつ閉店したのは、2025年3月のことでした。その一方、ナディッフの活動はかたちを変えながら続いています。今回は、長年ナディッフ・アパートで店長を務められたCCCアートラボ(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)の鈴木綾子氏に、同社の歴史とこれからの展望について伺っていきたいと思います。

鈴木綾子(以下、鈴木)──星野さんと約10年ぶりにまたお会いできて嬉しく思います。取材のご依頼をいただき光栄です。

artscape編集部・太田知也(以下、太田)──私もいくつか質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

星野──鈴木さんが店長をされていたナディッフ・アパートについてものちほどお伺いしたいと思いますが、まずは1997年のナディッフ(表参道)の開店から、その後各地のミュージアムショップに系列店ができていった経緯について伺っていこうと思います。私が事前に調べた範囲では、ナディッフの創立メンバーである高橋信也氏へのインタビュー記事のなかで、当時のことが詳しく述べられていました。

鈴木──もともとは、創立者の芦野公明と高橋が西武美術館の開館と共に、美術館売店「ART VIVANT(アール・ヴィヴァン)」というショップを立ち上げました。やがて、西武百貨店が美術館事業から撤退されたのちに「ART VIVANT」も解散となり、当時の在籍メンバーでART VIVANT時代の事業を実態継承するために「ニューアートディフュージョン(New Art Diffusion)」という会社を設立しました。ナディッフの名前はそこから来ています。

星野──私にとってアール・ヴィヴァンは、本や雑誌で読んで間接的にその存在を知っている程度でした。今の10~20代の人たちにとっては、ほとんど名前も聞いたことのない存在ではないでしょうか。だからこそ、今回こうしてアール・ヴィヴァンから続く歴史を記事にできるのは貴重な機会だと感じています。

池袋──アール・ヴィヴァンとセゾン文化の残り香

太田──鈴木さんと星野さんにとってはアール・ヴィヴァンはどのような存在だったのでしょうか?

鈴木──私はアール・ヴィヴァンの空間を直接訪れたことはないのですが、間接的にあの時代の活動が今の自分の仕事につながっていると感じています。私自身、美術大学を卒業してアーティストを目指していた20代の頃、「ぽえむ・ぱろうる」という詩の専門店でアルバイトをしていました。「ぽえむ・ぱろうる」が位置するのは、かつて西武美術館が入っていた西武池袋本店、そこにあったリブロ池袋本店の中だったんですね。

リブロを訪れると、西武美術館があった時代の名残り──看板を剥がした跡であるとか、当時の情報が少しだけ、わずかに残っている区画があったんですね。セゾン文化と言われるカルチャーがここから生まれてきたんだなあ、と思いながら見ていました。セゾングループの堤清二さんが詩作をされていたので、堤さんの詩集も「ぽえむ・ぱろうる」店内で販売されていました。そうした場所での、来店顧客や著者の方々との交流、クリエイティブなバイト仲間たちからの刺激、そして空間の居心地の良さに触れ、「面白い世界かもしれない」と感じたのが最初の経験です。

星野──まさに「セゾン文化の残り香」ですね。私は10代の頃、渋谷パルコの地下にあったリブロによく行っていたのですが、そこにもギャラリーがあり、若手アーティストの写真展が開催されていたり、実験映画のVHSがたくさん置いてあったりしました。私たちのような1980年代生まれの世代は、アール・ヴィヴァンには直接接点こそないけれど、その残り香に触れていたという感覚があると思います。

鈴木──私も星野さんと同世代ですが、その感覚はよくわかります。あの時代の活動に憧れる部分がありました。

西武美術館の機関誌『アール・ヴィヴァン』

表参道──書店とギャラリーが一体となった空間

鈴木──やがて、ニューアートディフュージョン社がナディッフを立ち上げることになります。最初の独立店舗は表参道にお店を構えていました。

星野──表参道のナディッフのことはよく覚えています。当時、表参道には現代アートのよいギャラリーが点在していたので、ギャラリー巡りのついでにナディッフにも足を伸ばしていました。ナディッフにもギャラリーが併設されていましたよね。その後も場所を変えて続いていくことになる「書店+ギャラリー」という形態は、どのような理念のもとで運営されていたのでしょうか。

鈴木──アートのムーブメントや活動があり、そのリファレンスやアーカイブとして本やグッズがある、という場所を作りたかったのだと思います。それはすでに表参道の店舗で実現していて、恵比寿に移転後もその機能をより密に体感できる場所を目指しました。ただし、空間的には表参道店は独特な場所でした。当時は私も客として通っていたのですが、中央に小さなギャラリースペースがあって、天井が高く、そこで大竹伸朗さんの展示を見て圧倒された記憶があります。作品と対応するかたちで作品集やグッズが置いてあり、その一体的な空間が毎回面白かったです。

各地へ──地域に根ざしたミュージアムショップ事業

星野──ナディッフといえば、全国各地でのミュージアムショップの事業も印象的です。これまでに、のべ何店舗くらい、美術館に出店されてきたのでしょうか。

鈴木──現在も運営を担当しているのは東京都写真美術館、東京都現代美術館、京セラ美術館ですが、これまで、水戸芸術館、東京オペラシティアートギャラリー、Bunkamura、せんだいメディアテーク、愛知県立美術館、セゾン現代美術館に出店をさせていただきました。表参道のナディッフ本店の営業と同時期に、その他ミュージアムショップやブックショップの営業を文化施設で展開を開始していました。

少し経緯を補足しますと、アール・ヴィヴァンがもともと輸入洋書屋としてスタートしていたので、ナディッフ本店は国内の一般書店では入手困難なアート洋書やCDなどの販売を強みにしており、アート情報のHUBとして機能できる空間を体現していたかと思います。また、アール・ヴィヴァン時代には出版も手掛けていたため、社内にはそのノウハウもありました。アーティストやコレクターさんと協働してアートブックを出版するという活動もショップ営業と並行して行なっていました。

星野──各地の系列店は、東京とはまた違った雰囲気だったのでしょうか。

鈴木──マーチャンダイジングは本部バイヤーが仕入れるものとあわせ、各店の店長にも仕入れ業務を任せていたので、それぞれの美術館やロケーションに合わせた商品ラインナップがおのずと出来上がっていきました。結果的に、その場所にちなんだ独自の商品展開にたどり着いていくんです。こうしたことは愛知でも仙台でも起こっていました。そして店を運営していると、その周りに自然とアーティストやクリエイターが集まってくるんです。

星野──私が比較的よく知っている店舗だと、水戸芸術館のミュージアムショップ「コントルポアン」は、まさにそのような雰囲気でした。とくに展覧会がない時でも時々足を運んでいたのですが、ふつうの書店にはないアートブックやZINEをじかに手に取ることができて、とてもありがたく感じたことを覚えています。

鈴木──水戸や愛知は特に、お店と作家さんやものづくりをする人たちとの間に深い繋がりが生まれていて、これは東京にはなかった光景だと感じました。愛知の店舗も、美大の学生がいらして、その後ZINEを持ってきたり、作品を販売したりする例がありました。一般的に、美術館のミュージアムショップで美術作品を扱うことはとてもデリケートな部分があり、美術館の展示企画や収蔵活動との連動性なども求められますが、愛知の店舗は美術館から物理的に離れていたため、比較的自由な発想で営業展開が可能でした。そのおかげで、美大生がアーティストとして成長していく過程を、ショップとして一緒に見させてもらう経験ができました。

恵比寿──複合型の文化商業施設として

太田──ナディッフは、アート関連の出版物の販売のみならず刊行まで手掛け、ギャラリーやカフェが併設、イベントも実施するなど、複合型の文化商業施設の先駆けだったと思います。今でこそ独立系書店などで同様の店舗も増えましたね。こうしたナディッフの持つ雰囲気やアート関係者のちょっとした溜まり場のような空気感は独自のもので、各地のアートシーンを支えてきたのだと感じました。

いっぽうで、恵比寿に移転後のナディッフ・アパートはアートの専門家ではない人たちもたくさん引きつけていたと思います。いわゆるライトユーザーのような方々との印象的なエピソードはありますか?

鈴木──恵比寿の店舗は、近くに東京都写真美術館が立地していることもあり、美術館のついでに立ち寄ってくださることが多かったですね。

恵比寿の店舗は建物を新築したのですが、1階と地下にナディッフ、上階の3フロアに別のギャラリーが入るアートコンプレックスにしました。これは、創業者である芦野が隣接する古いアパート「第七美晴荘」に一目惚れし、新設する建物名も当初「第八美晴荘」という名前で建設が進んでいたのですが、もっと受け入れてもらえる名称にすべきでは、という声もあり「アパート」というカタカナ名称に置き換えられました。

星野──2010年頃からだったと思いますが、ナディッフ・アパートではトークイベントも頻繁に開催されるようになりました。わたしもその節は幾度となくお世話になりました。2010〜20年頃というのは多くの本屋さんが書店イベントに参入しはじめた時期だったと思うのですが、書店営業・ギャラリー営業に加えて、さらにイベント実施というのは、お店としてはなかなかハードだったのではないかと想像します。これはちょうど鈴木さんが店長をされていた頃ですよね。なにか印象的なことや、当時の雰囲気について思うところがありましたら教えていただければ幸いです。

鈴木──店内では、作家や著者と観客がもっと近い距離で交われる機会を創出したいというスタッフ間での気運が高まり、イベントやワークショップなどを多数実施しました。月に1度、ギャラリーでは同時代の作家の展覧会を行なっていましたね。表参道時代は店内にカフェもあり、そこの利用者同士の交流機会があったようですが、それに代わる機能として、イベントをきっかけに集まってくださった方々がお互いに接点を持てる場をつくりたい、という期待もありました。サロンといってしまうとちょっと重いので、もう少し距離を保ち、ライトな感覚で気軽に参加してもらえるような場を目指していました。

ワークショップとしては、デザイナーの秋山ブクさんや、パープルームの梅津庸一さんたちと行なった、アートブック制作が印象深かったです。いずれも店内にプリンターを持ち込んで、出力から製本まで現場でお客様と一緒に制作していくというもので、アーティスト・パブリケーションのプロセスを一から経験でき、書店の空間の中で提供できるイベントやパフォーマンスに様々な可能性を感じた企画でした。

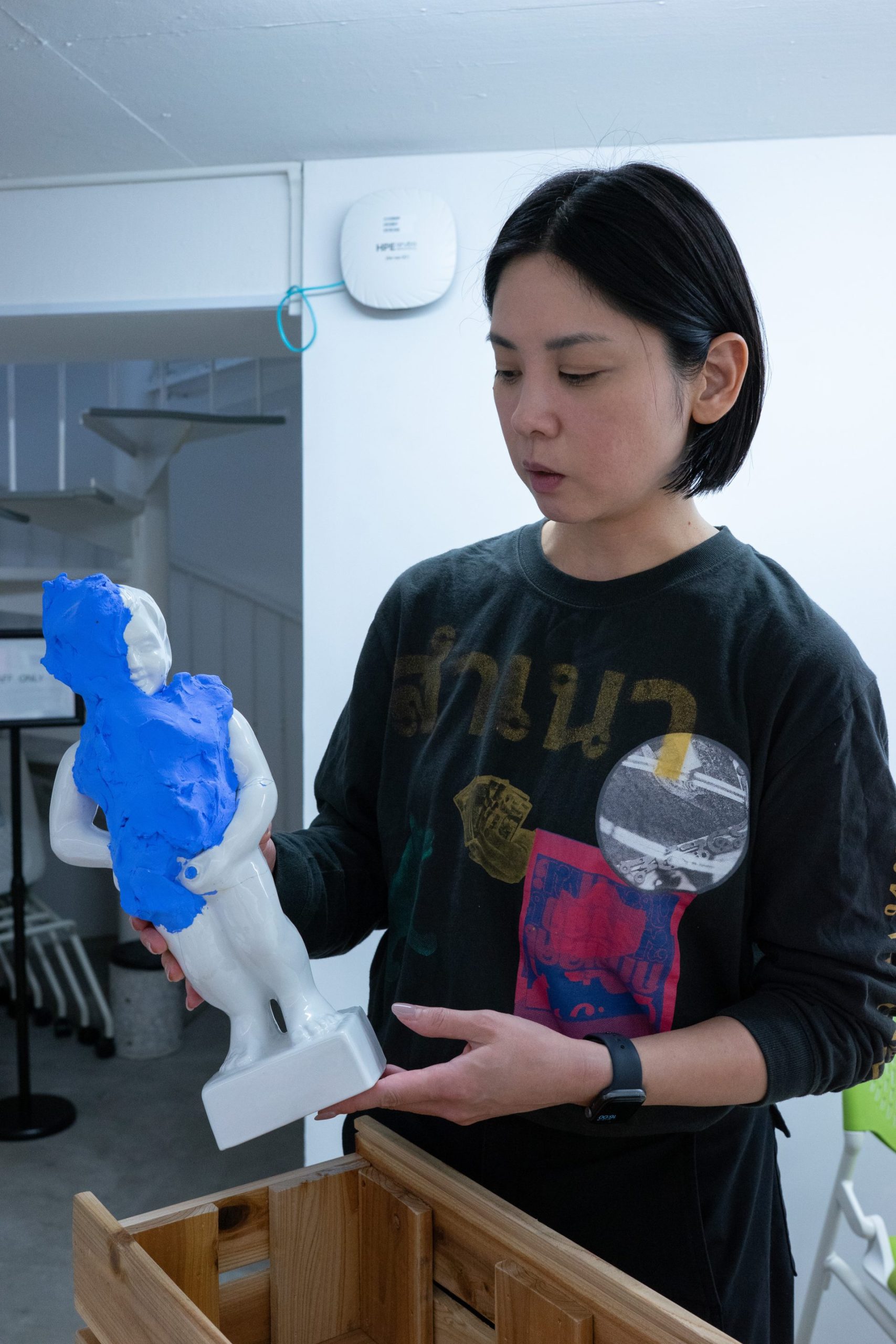

アーティストとの協働という点では、ナディッフ・アパートの最初のこけらおとし展(2008年)、10周年記念(2018年)、最後の閉店記念展(2025年)の各節目を盛り上げてくれたChim↑Pomと制作した《ジュリアン坊や(Juliaanske)》というマルティプルがあります。2018年の展覧会の際にリリースしたものですが、小便小僧の像のなかには2008年のこけらおとし展の際のポジフィルムと映像作品が収録されたUSBが入っているのですが、これは壊さないと中身を取り出せないんです。仏像の中に入っている胎内納入物の形式を借りた構造なのですが、ナディッフ・アパートの過去の時間とChim↑Pomの作品を内包させた、個人的にもとても思い出深いマルティプルです。こうした作品の性質や、作られた背景など、簡単に伝えられるものではなかったですが、お客様のさまざまな「?」を受け取りながら、コミュニケーションしていく過程も楽しかった記憶があります。

Chim↑Pomのマルティプルと鈴木氏

星野──ほかにはオンラインショップでも、Amazonなどで取り扱っていても中身がわからないような出版物が、目次も含めて掲載されていました。そうした媒体によく執筆していた執筆者のひとりとしても、ナディッフさんのオンラインショップの存在はありがたかったです。

鈴木──そうですね。本の出版や展覧会に関わられているプレイヤーの方たちへのリスペクトと、オーディエンスの人たちに出来るだけ多くの情報を届けなければという使命感でやっていました。一つひとつの作業は地道ですが、それらの蓄積には大きな意味があると思います。扱いにくい本や、商品かどうかわからないようなものを、適切にディスプレイし、販売する実店舗の強みがあったと思います。

星野──恵比寿のナディッフは、アーティストにとっても来客にとっても、良い意味でフットワークの軽いスペースという印象でした。メインのギャラリーだけでなく、ウィンドウでも小規模な個展を行なうなど、お店のリソースをフルに使ってさまざまなアーティストと協働していましたよね。

体験価値の創造と共創

星野──現在のナディッフはカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の一部として継続されているそうですね。

鈴木──「NADiff」という屋号でミュージアムショップの営業は継続しており、今後も活動を続けていきます。現行の組織体制として、2018年からCCC内のアート事業を担う「CCC アートラボ」に属しています。出版を手掛けるコンテンツ企画事業部や、銀座・京都の蔦屋書店のアート企画を担当するアート企画事業部も含まれています。

そのなかの「体験価値創造」事業グループに、ナディッフのミュージアムショップ事業も配属しており、その他アートグッズの制作部門、そしてイベント、展覧会の自主開催を行う部門を携えた組織体になっています。企画制作、グッズ制作、ショップ運営があわさったシナジーから、新しい価値提供のかたちを制作するチャレンジを各種行なっています。

星野──今後のミッションについて教えていただけますか?

鈴木──これまでのナディッフの営業経験のなかでも大事にしてきた、アートへのリスペクトを軸に、アートの体験価値をさまざまなかたちで提供できるアクセスポイントを作っていきたいです。この活動の先に、アートが今よりももっと広がりをもって、多くの人に受容される文化になる未来が作れたらと思います。

創業社長の芦野が語った言葉が思い出されます。「美術館はアートを祀る神聖な場所、ミュージアムショップはその神社のお膝元にある社務所として機能する場所」という話をしていました。ミュージアムショップの商いをわかりやすく言い表わしたコメントですが、この神社と社務所の空間がこの先の事業を作っていくうえでも根幹になり続けるだろうなという思いがあります。

今年の夏には新宿の歌舞伎町でジャン=リュック・ゴダールの展覧会「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」を企画しました。このように、今までの経験を活かし、物売りだけではない「体験価値」を創造する取り組みとして、新しいイベント企画や商品企画、ショップ展開を今後も実施して参ります。

星野──最後になりますが、鈴木さんの目から見て、これまでの歴史のなかでナディッフが蓄積してきた一番大きなものとは何でしょうか?

鈴木──一言で言うのは難しいですね。でも、同時代を生きる作家たちと「共創」していく意識はすごく強くあると思います。プロデュースやディレクションをするというよりは、本当に一緒に作り上げていく、皆がコラボレーターという考え方です。私はナディッフの営業歴からすると後年に入社した立場なので、創業者の芦野や高橋が考えていたこととは少し違う言葉を選んでいると思いますが、同時代のクリエイターたちと互いのクリエイティブを引き出し合いながら新しいものを作っていくことを大事にしています

太田──文化が生まれる共創の現場を作る。まさにアール・ヴィヴァンとセゾン文化について伺ったところとリンクしてきますね。星野さんのご発案でアートやデザインの現場を下支えする人々に着目するという一連の企画において、また新たな側面をつけ加えていただけた気がします。今日はどうもありがとうございました。

収録日:2025/10/08(水)