国内外のグラフィックデザインやグラフィックアート文化の発展と、学術研究の振興に貢献することを目的にDNP文化振興財団が2014年度に立ち上げ、毎年募集を行なっている「グラフィック文化に関する学術研究助成」。本助成プログラムも端緒のひとつとして広がるグラフィックデザイン分野の研究シーンは、現在どのような様相を呈しているのでしょうか。

今回登場いただくのは、2023年度に本助成に採択されたうちのひとり、ブルガリア出身の文学研究者であるデンニッツァ・ガブラコヴァさん(和歌山大学教授)です。普段は環境人文学を専門とし、文芸評論家・哲学者の柄谷行人の著作のブルガリア語への翻訳・出版にも携わる彼女が、グラフィックデザイナー・戸田ツトムのデザイン論に惹かれ、それらを研究テーマとして本助成に申請。その成果を論文としてまとめることに留まらず、戸田の残した言葉を集めた書物のプロトタイプを周囲の音楽家、写真家、シネマトグラファーと協働して制作するなど、グラフィック文化に関する研究ならではの展開を見せています。本記事ではその研究概要のテキストに加筆を行ない、再編集したものをお届けします。(artscape編集部)

企画:DNP文化振興財団+artscape編集部

戸田ツトムのグラフィック・デザイン論:

「紙的思考」を媒介に

デンニッツァ・ガブラコヴァ(和歌山大学教授)

はじめに

本研究は先駆的なグラフィックデザイナー戸田ツトム(1951-2020)がデザインという行為をめぐって、そしてデザインの一部として組み込んだ評論の分析の試みである。戸田が共同編集者として鈴木一誌(1950‐2023)と立ち上げた雑誌『d/SIGN』(太田出版、2001-10)の誌面に発表された戸田の文章や、対談から浮上するキーワードから「風景」「自然」などを手がかりに、彼が抱え込んでいた環境論的ヴィジョン「紙的思考」を分析・再現する方法をとった。

本稿では、戸田の評論風景における「風景」「自然」概念を、文芸評論家・哲学者の柄谷行人(1941-)の画期的著書『日本近代文学の起源』(講談社、1980[初版])に照らし合わせ、戸田の思想的追求の同時代的な先鋭さを確認した後、雑誌『d/SIGN』という場がもたらした、対話と内省が裏表関係にある文明批評的な意義を提示する。最後に、分析と並行して進めた「紙的思考」の多声的コラージュ手法による再現の企画を紹介し、人文学の黄昏を背景とした周縁に向けられる、消失を生きた研究方法の図を素描する。

雑誌『d/SIGN』のバックナンバー[筆者撮影]

雑誌『d/SIGN』のバックナンバー[筆者撮影]

戸田ツトムとの出会いは、大学院生時代が終わったころから愛読していた日野啓三(1929-2002)という作家のエッセイのなかでだった。1980年代特有の感受性の共有として、都市空間の構造の隙間から滲み出るような気配や、直視できない衰退への魅力を感じずにはいられなかった。その流れで当時日野啓三著『夢の島』(講談社、1985)を出発点に論じた日本現代文学・思想に関する論考の執筆中に、戸田の映像作品「アーキペラーゴ:不思議遠近法」(1996)について知り、2010年の夏に東京・青山で作品を見せていただいた。後にその作品を拙著の表紙に使わせていただき、表紙を表面よりも断面として思い描くことにつながり、学術・評論的な論調の背景に潜むさまざまな細部への関心が高まった。戸田の著作『断層図鑑 錯誤のグラフィックデザイン・断章』(北宋社、1986)を貪るように眺め、自身の研究の作業場の「ファイル」化を試みた後、『陰影論 デザインの背後について』(青土社、2012)という別の戸田の著作のおかげで、彼が模索する衰退・撤退の方法や思想を肯定的な意味で発見した。「紙的思考」を追究している時期、20年以上にわたって筆者が取り組んでいた、柄谷行人による代表的な著作の母語(ブルガリア語)への翻訳・出版という時期的な重なりにも符牒を感じられ、これらを研究テーマとして扱うことに決めた。

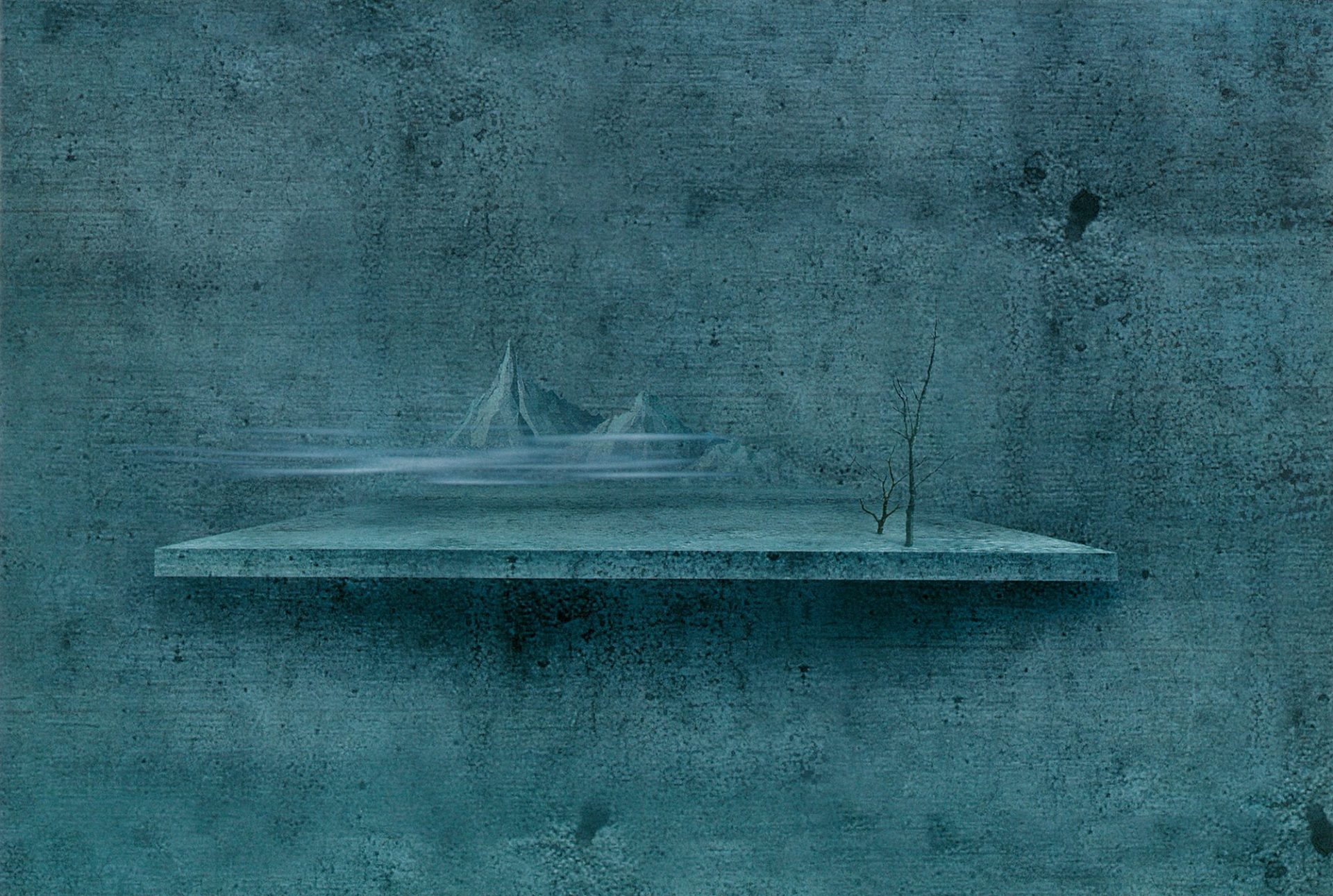

CGを用いた戸田によるグラフィック作品(戸田ツトム『電子図像誌 黄昏の記述』[平凡社、1994]所収)[画像提供:戸田事務所]

CGを用いた戸田によるグラフィック作品(戸田ツトム『電子図像誌 黄昏の記述』[平凡社、1994]所収)[画像提供:戸田事務所]

遠近法と〈紙〉:柄谷行人との共鳴

戸田ツトムの〈紙〉をめぐる思考的な重層性は、評論家・哲学者の柄谷行人(1941-)の研究と照らし合わせることによって、如実に確認できる。とりわけ、「風景」および「遠近法」に関する考察の共通基盤を指摘すべきである。

『デザインの種』(大月書店、2015)に収められている戸田と鈴木一誌の対談において偶然にも、柄谷の代表的著作への言及がある。「『一〇〇年前』を見てみようというには、柄谷行人の『日本近代文学の起源』などでの、あざやかなバッティング・フォームが、イメージとしてはもちろんあるんだけど」(p.38)。柄谷は「風景」「内面」「告白」「病」というキーワードを近代的なイデオロギーの強力な認識装置として説いている。自明ではなかったそれらの概念が結晶化することに伴う転倒を指摘しつつ、柄谷はまずそれらの歴史性を批判的に浮き彫りにしている。

「風景」について、柄谷は、それにもたらされる閉塞感および仮想性に注目している。同時に、「風景」のイデオロギー的浸透を中から問い、批評の限界に直面している。続いて、柄谷は「風景」と「内面」の表裏関係を近代文学による新しい言語の創出の結果として見せ、制度としての「告白」が持つキリスト教の力学を明らかにしている。

グラフィックデザイナー戸田にとって、以上のような見解は当たり前のように共有されている。柄谷が提示する「転倒」という力学が、戸田の思考の根本の横たわる地と図に関する中心・周縁化の把握に酷似している。

地と図というのはいろんなチャンスで発生の瞬間があるんですね。(…)背後にはキリスト教がある。僕らがいる日常生活のほとんどがキリスト教を抜きにしては考えられないというふうになってしまった。それとデザインの関係、細部を凝視しつづけることが重要だろうと思います。

(戸田+平倉、pp.352-353)

われわれのいう「現実」は、一つの遠近法的配置において存在するだけなのである。(…)したがって、われわれはこの遠近法をあらためて検討してみなければならない。というのも、遠近法は絵画や文学だけではなく、あらゆる「パースペクティヴ」にかかわる問題だからである。

(柄谷、p.194)

「構造をともなったメカニズムとしての風景」は、「一つの遠近法的配置」であり、そして「風景という球体から出ることはできない」という思想的限界に対して、「語り得ないものは見えない」という呼応を聞き取ることができるのではないか。それでは、「語り得ないもの」のひとつの糸口として、「背景」のひとつの別名であるところの〈紙〉という多次元的媒体を浮き彫りにすべく、戸田が触覚の領域を探求しはじめる。

CGを用いた戸田によるグラフィック作品(戸田ツトム『電子図像誌 黄昏の記述』[平凡社、1994]所収)[画像提供:戸田事務所]

CGを用いた戸田によるグラフィック作品(戸田ツトム『電子図像誌 黄昏の記述』[平凡社、1994]所収)[画像提供:戸田事務所]

「つくらない(…)消失する(…)というプロセス」を捉えようとする戸田的背景は〈紙〉である。紙は、戸田と鈴木の対談で、遠近法的消失点の〈神〉に、ユーモラスに置き換えられている。戸田は、それを「〈見えない地(=背景)〉」や「平面性を放つ白い物体」や「音」のように「輪郭をもたず、ハーフトーンの気流を運んでくる」「包容力(…)高い許容量をもつ場」としての「質感を帯びた白」として語ろうとしている(戸田2012、pp.74、79-80)。このような表現は紙を正確に、視覚的に定義づけようとしているのではなく、デザインの起源を喚起しようとする没入型の試みである。

戸田が強調している紙によって意識化される「平面」の概念は、「不可能の領域」や「重大な限界」を指す。その指摘によって、一方では遠近法的な空間や世界の秩序への膨大な企図と、他方では「平面」の「脆弱性」、「決して補完すべきではない〈弱さ〉」の表裏関係が浮き彫りになる。その方向性を、「平面という概念を保ちながらなお、そこからの逸脱を予感させるデザインのあがき(…)その微振動にこそ(…)」「イメージではあっても、画像として現れることのない『環境』」へ(戸田2012、p.94、102)と強く訴え、「デザインによって導かれるべき(…)場合によっては、予想されてもいる破綻の荒野だとしても」という「第三の視覚」(p.249)に委ねている。

以上に素描した「微振動」を再現する思想的努力は、2001年から2011年の間に発行された季刊誌『d/SIGN』における戸田の短い随筆と、それらを編集し、2012年に刊行された書籍『陰影論』に基づく。

同雑誌のマニフェストは複合的な意味における〈紙〉というモチーフ、そして実際の物質的媒体としての紙を中心に変奏されている。創刊号ではITという「『標準』の覇権」に対して「保守性」を感じ取り、「デザインにとって先鋭とは何か」という問いが投げかけられている。その「先鋭」、つまり平面に穴を穿つ、という問いは、1990年代を経た出版様式に関わる重要な変化へ対比させられている。「21世紀初めての夏」(『d/SIGN』no.1 創刊号声明文)にグラフィックデザインに含まれている思想的な潜在力を「紙的思考」と翻訳し、〈紙〉を前面に押し出す戸田の思想的な鋭さについて、伊藤俊治(1953-)の評価は重要である。

一九九〇年代から二〇〇〇年代にかけて日本のエディトリアルデザインは物質性や偶発性を失い、平板化し、均質化し、いわゆる情報デザインの渦に飲み込まれ、その残滓もネットワークへ沈殿していった。出版文化の衰退期とも重なっている。一九八〇年代の戸田ツトムのエディトリアルワークにおける“物質的恍惚デザイン”の探求は、こうした流れから見ると、今なお新鮮であり、重要な問題を提起している。

(伊藤2020、p.82)

「非物質化と閉膜性のデザイン」(伊藤)の流れで、戸田の「紙的思考」は「標準化」に抗いつつ、「パースペクティヴからマトリクスへ」と向かったデジタル社会(戸田)のなかから、遠近法の外を垣間見せるのである(伊藤2020、p.82、84)。そして、「環境」という「“全体性を孕んだ運動”」(伊藤2020、p.85)を雑誌の編集過程に反映させるかたちで、〈紙〉の母型的な役割が浮上している。伊藤が提示しようとしている戸田の手法は、戸田自身が訴えようとする「第三の視覚」(戸田2012、p.249)の現われとして、「眼は皮膚のように(…)環境全体に広が」る感覚・世界観への「夢想」でもある(伊藤2012、p.86)。

ありとあらゆる方向性において、『d/SIGN』誌上で展開される「紙的思考」は、線遠近法に先立つ運動である「環境」への「郷愁と奪還」(伊藤による引用/伊藤2020、p.86)を具現化している。その運動は多方向的でありながら、「電子デザイン」という雑誌の最終号への非可逆的「停止」へ向かい、紙媒体の思想的な「残滓」が戸田自身による誌面での随筆をまとめた『陰影論』、そして戸田と共同編集者鈴木一誌の対話形式による『d/SIGN』編集記の再編『デザインの種 いろは47篇からなる対話』として「沈殿」している。

本物というものを成立させるいくつかの条件は、一体何かを考えてみるべきだと思うんですよね。ひとまとめにいっちゃえば起源ではなくて、デザインの系譜性ということだと思う。その系譜っていうのは何かというと、歴史の何らかの事態に対してコミットしていくことだと思う。批判でも否定でもいい。ただ、そのような体験が身体のなかに身体性として、アリバイをもっていない場合に、デザインを発生させてもほとんど意味がない。系譜性が、紙上に現れる。

(戸田2001、『d/SIGN』no.1、p.19)

「身体のなかに身体性として」は必然的なコミットのアリバイである。この部分はやや謎めいているが、要するに、デザインは政治的であることに対するアリバイとでも捉えよう。そうすると、〈紙〉は、「グローバル社会云々という(…)世界英語化現象というのも、溶解現象のひとつ」(戸田2001、『d/SIGN』no.1、p.10)に対してのアリバイをもった抵抗でもある。「全世界を英語中心としていっしょくたにし、さらに言語の標準化を前提としながら、インターネット社会が」、あたかも「通信装置」の存在を無化しているのではないかという事態に対する抵抗である(同上)。

そのような身体性=抵抗は、『d/SIGN』創刊にあたり生じた9.11に対する深いコミットで現われているとも言えよう。「あのできごとが何だったのかということに関して、その後きちんとした報告がなされたのか」(戸田+鈴木2015、p.352)。その問いは、『陰影論』における「情報とは何か、コミュニケーションとは何だったのか。そしてデザインとは何か」(戸田2012、p.240)という切実さに通じる。『d/SIGN』誌は、紙的思考を繰り広げ、「キーワード」を設定しつつも、周縁の周縁からの発想を可能にした。

「紙的思考」を実践する:「かぼそ」さを受け入れるために

「紙的思考」に関しては、主に季刊誌『d/SIGN』の編集スタイルに沿って読み解くことができる。その「思考」はデザインの記述化・理論化という意味もあり、しかし同時に遂行的な性格を持っている。『陰影論』において、その「思考」は副題に示されている通り、「背後」の思考として演出されており、部分的に重なり合うテーマは明快な道筋や図像を結んでいくというより、音楽的な変奏に近い形式をとっている。そのような書き方は「遠近法」を抉じ開ける効果もあり、論を紡ぐ語る視点=内面=戸田の声はオオウバユリの姿を模倣した「枯れることによって始ま」る「〈自意識〉」を表わしている(戸田2012、p.10)。この書物における、語りの展開によって「循環」を試みているかのように、オオウバユリのモチーフに戻り、災害に備えるための段ボールの棺のデザインに戻り、文字通りに「死」に耳を傾けている。

「紙的思考」のこのような、いわば希薄な性格を、通常の論じ方ではなく、遂行的に再現するために、全体のなかに固定されていない「詳細」、断片の配置として演出すべきではないかと筆者は考えた。そのことによって、この思考の必然的な断片性、方法論的な断念の姿勢のなかに小ささを追求できるはすだ。

2024年の夏から秋にかけて、全18号からなる『d/SIGN』誌上の戸田の散文詩に近いエッセイおよび戸田と鈴木一誌による編集対談から「紙的思考」の定義として捉えられる箇所を、収集し、記録した。言うまでもなく、その定義が複数的で、固定されておらず、緩やかに重なり合うそれぞれの特集のテーマやキーワードを潜り抜けてもいる。そして、その引用集に対して、「希薄な運動、衰えを受け入れるような態度、つまり弱さへと向かうデザイン」を「自分なり」に託そうとしたのである(戸田2015、p.353)。しかしながら、戸田も『デザインの種』の「あとがき」において注意しているように、「〈自分なり〉というのは、かぼそいのです」。「弱さへ向かうデザイン」は「かぼそ」さを受け入れるためにも、「言葉を交わす〈場〉」を求めている(戸田2015、p.353)。

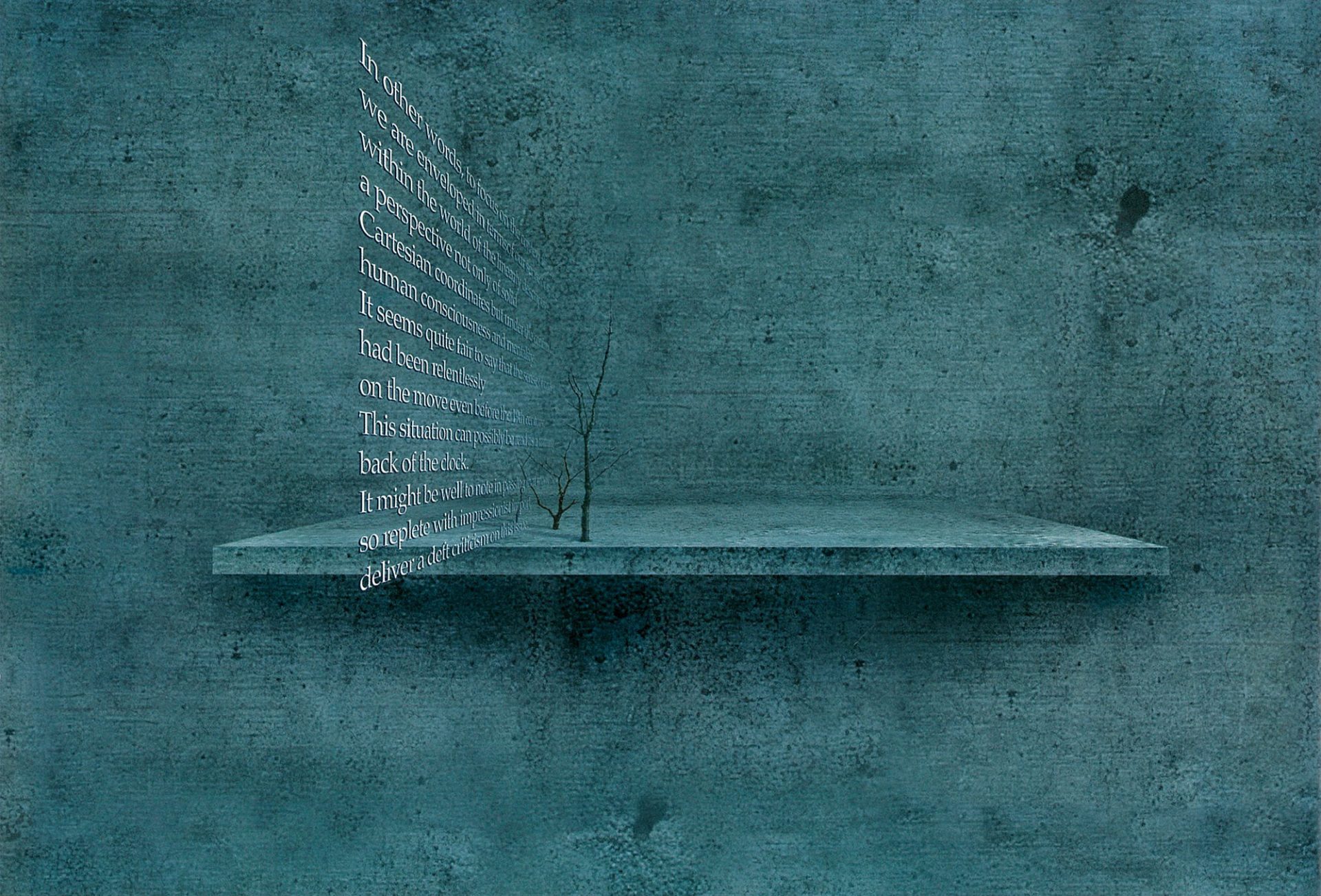

戸田の「紙的思考」からの引用を集めた書物のプロトタイプ(2024)[制作:サイモン・ワーン/撮影:デンニッツァ・ガブラコヴァ]

戸田の「紙的思考」からの引用を集めた書物のプロトタイプ(2024)[制作:サイモン・ワーン/撮影:デンニッツァ・ガブラコヴァ]

筆者がこのたび、解き・編みなおした『紙的思考』引用集もこのような「場」を試みるかたちで、ニュージーランド在住の音楽家、香港在住の写真家、和歌山在住のオーストラリアのシネマトグラファーを、引用集のなかへ誘った。前者2名には翻訳というかたちで、戸田の言葉を英語および中国語に移植し、「母語」のかぼそさを保持しつつ、翻訳における運動性を再現しようとしている。後者のシネマトグラファーは、筆者が撮影した戸田が晩年を過ごした庭の画像に加工を施し、引用文の区切り方を提案し、小さい書物のプロトタイプを作成した。矩形の原本において、画像の中に小さい画面のようなほかの像がコラージュされているのが特徴的であり、引用文から抜粋された単語が画像を紙面として意識させる。

戸田が晩年を過ごした庭の写真をコラージュしたもの[構成:サイモン・ワーン/撮影:デンニッツァ・ガブラコヴァ]

翻訳をめぐるやりとりのなかで、戸田の言葉はこだまのようにそれぞれ英語・中国語のなかに浮遊しながら、未知の領域に遠のいていくことも実感した。研究仲間たちに私の「紙的思考」に対する熱意が部分的にしか伝わらず、ほとんど呪文のような性格を帯びていった部分もあったと思う。しかしながら、それこそ翻訳の一面であり、日本語が読めない理解者に向けて、これから言葉が冬眠の繭に包まれるところだとも言えないだろうか。

その原本に基づいて、あたかも映画フィルムのコマが流れているように、巻かれた和紙にページが貼りつけられているミニチュアが作成されている。その繭型オブジェ──これは書物とは言えないのだが、熊野の森林に深いインスピレーションを得ているシネマトグラファーのヴィジョンに、戸田が晩年を過ごした長野の風景が通じているのかもしれない。環境にコミットしている映像作家の応答だろう。

「引用集」の中身(2024)[翻訳:リアム・スクリヴナー(英語)、ラビット・ホー(中国語繁体字)/割付:サイモン・ワーン/撮影:デンニッツァ・ガブラコヴァ]

「引用集」の中身(2024)[翻訳:リアム・スクリヴナー(英語)、ラビット・ホー(中国語繁体字)/割付:サイモン・ワーン/撮影:デンニッツァ・ガブラコヴァ]

3カ国語の引用集は香港出身の写真家グラフィックデザイナー李家昇の編集したオンライン記念作品集『Happy Hollyday』に、さらにニュージーランドでの元同僚・羅輝(中国研究)が再編集を加えるかたちで発表し、この世を去ったアーティスト黃楚喬の追悼の一部として捧げた。

以上の創造的対話を生かし、神社のお守りと同じサイズの複製可能な矩形の一冊を作ることを、筆者は現在思い描いているところである。構成や印刷については検討中であるが、また「紙的思考」に触れるさまざまな表現者の手の感触によって、ひとつの共感的エコロジーのヴィジョンの媒体が浮かび上がる過程に目を凝らしている。

参考文献

・伊藤俊治「物質的恍惚デザイン:戸田ツトム1980年代エディトリアルワークを中心に」(『ユリイカ』52巻16号[通巻768号]、青土社、2020.12、pp.73-86)

・柄谷行人『漱石論集成』(第三文明社、1992)

・隈元斗乙「誤植論──『知恵蔵裁判全記録』を読む」(『d/SIGN』no.4、太田出版、2003.5)

・戸田ツトム『森の書物』(GEGRAF、1988)

・戸田ツトム『陰影論 デザインの背後について』(青土社、2012)

・戸田ツトム+鈴木一誌『デザインの種 いろは47篇からなる対話』(大月書店、2015)

・戸田ツトム+平倉圭「デザインと予感」(『ユリイカ』52巻16号[通巻768号]、青土社、2020.12、pp.350-358)

・戸田ツトム+鈴木一誌編集『d/SIGN』no.1-18(太田出版、2001-10)

※引用文中、筆者による追記は[ ]で示した。

■連載「グラフィック文化の探求者たち」バックナンバーはこちら。

◆「グラフィック文化に関する学術研究助成」成果報告会・交流会のお知らせ

2025年12月13日(土)に「グラフィック文化に関する学術研究助成」成果報告会および交流会が開催されます(事前申込制/参加費無料)。成果報告会では採択者から5名がこれまでの研究成果の報告を行ない、終了後には交流会も開催予定。

[成果報告会 登壇者]

■髙野 詩織

ジャン=エミール・ラブルールと「独立版画家協会」―20世紀前半のフランスにおける版画の普及運動

■門田 園子

記念用プリント・テキスタイルにみる近代:国民国家・伝統・エスニシティーの表象

■崎田 嘉寛

ポスタルメディアにみる女子スポーツの身体表象:戦前期日本の運動会を中心として

■牧田 久美

教育者としての上野リチ―戦後デザインへの影響―

■久後 香純

「アノニマスな記録」としての写真:1960年代後半から70年代前半日本における写真のリアリズムについて

日時:2025年12月13日(土)13:30〜(受付13:00〜)

成果報告会 13:30〜(DNP銀座ビル3Fにて)

交流会 16:30〜(DNP銀座ビル2Fライブラリーにて)

会場:DNP銀座ビル(東京都中央区銀座7-7-2)

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/CGI/foundation/news/detail.cgi?seq=0000948&type=5&t=5

※事前予約制:お申し込みはこちらのフォームから。