全国各地の美術館・博物館を渡り歩き、そこで出会うミュージアムグッズたちの素晴らしさを日夜世の中に伝えている、ミュージアムグッズ愛好家の大澤夏美さん。博物館経営論の視点からもミュージアムグッズを分析する彼女が、日々新たな商品や話題が生まれる現場の近くでどのような思考や問いを携えて活動しているのかを定期的に綴る「遊歩録」。今回は大澤さんが個人的にも関心を寄せる生活の道具「民具」をめぐり、その独自の魅力を広く伝えるためのさまざまな館での試行錯誤についてご執筆いただきました。(artscape編集部)

“本物”に魅力が宿る民具と、大量生産のグッズ

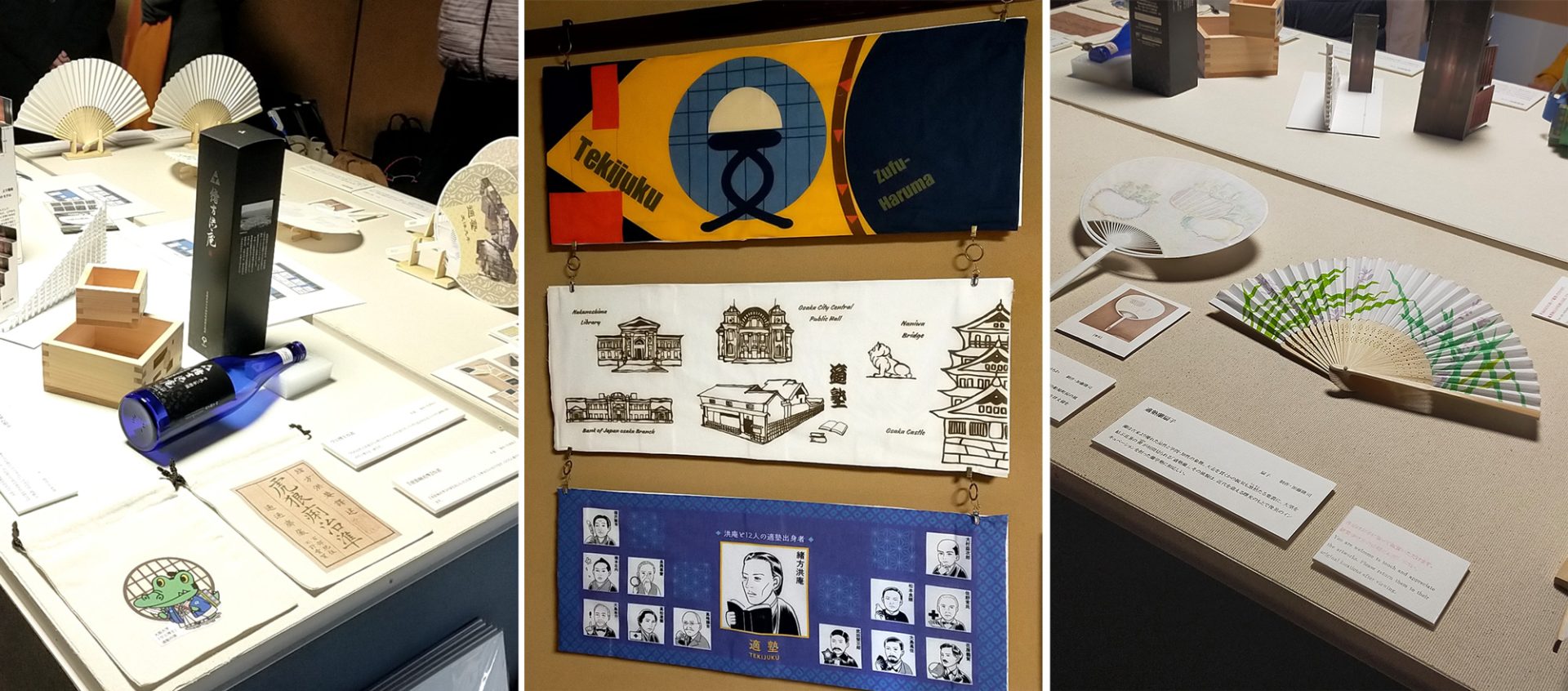

師走。2025年は、ミュージアムグッズという領域の広がりを改めて実感した一年だった。どこの地域に足を運んでも、ミュージアムグッズは単なる「お土産」ではなく、館の姿勢や学芸員の価値観、地域に根差した文化資源の個性を凝縮した小さなメディアとして存在している。とりわけ今年は、美術館から歴史系施設、水族館にいたるまで、館種の異なるミュージアムがグッズを通してゆるやかにつながり合う場面にしばしば遭遇した。

しかし、その一方で私の頭には、つねにひとつの疑問が浮かんでいた。私自身の関心の中心にある「民具」は、果たしてミュージアムグッズになり得るのだろうか。民具は使い手の生活や手仕事が染み込んだ“本物”そのものに魅力が宿る対象であり、その味わいを大量生産のグッズに置き換えることに限界はないのか。

そんな問いを携えて訪れたのが、11月末に登壇した庄内(山形県)のシンポジウムである。ここでは館種の異なるミュージアムが、グッズを契機に地域文化を共有する姿が印象的だった。本稿では、そこで得た示唆を手がかりに、民具のグッズ化はどこまで可能なのか、その可能性と難しさを考えてみたい。

庄内で見た、館種を超えるグッズの力

山形県酒田市で開催された「【SAKATART time シンポジウム】庄内ミュージアムグッズの世界 in ミライニ」では、庄内地域のミュージアムグッズ開発担当者から、各館の取り組みも紹介された。

イベント当日は立ち見が出るほど盛況であった[筆者撮影]

土門拳写真美術館からは、過去にartscapeでも取り上げた「土門拳の何んでも帖」について、調査により新たな資料が見つかったことが報告された。写真家の作家性を読み解くうえで周辺資料が持つ面白さを示すミュージアムグッズであり、今後の展開にも注目したい。

酒田市美術館からは、試作中のオリジナルグッズ「渡辺おさむ《スイーツ獅子頭》前髪クリップ」が紹介された。6種類の試作品があり、それぞれ形や色が異なる。展示ブースでは人気投票も行なわれ、前髪クリップ以外の活用法をSNSで募集するなど、リアルタイムでのものづくりプロセスが共有されていた。

明日のシンポジウムでは、現在当館で試作中のオリジナルグッズ「渡辺おさむ≪スイーツ獅子頭≫前髪クリップ」をお披露目いたします。現在6種の試作があり、形、色が違います。

— 酒田市美術館 (@sakabi1003) November 29, 2025

展示ブースで人気投票を行いますので、ぜひお気に入りのクリップに投票してくださいね😊

目指せ!商品化!#渡辺おさむ pic.twitter.com/hAysZcrSea

本間美術館は、マスコットキャラクター「くーたくん」の誕生秘話を紹介した。酒田市指定文化財である《長沢芦雪筆 扇面 狗児図》に描かれた子犬をモチーフに、当初はトートバッグやマグカップのみだったグッズが、現在ではステッカー、缶バッジ、マグネット、手ぬぐいへと多彩なラインナップに広がっている。

加茂水族館からは、「飼育員の暴走シリーズ」が話題として取り上げられた。このシリーズは、生き物の魅力の表現にこだわったオリジナルグッズで、一般的なクラゲグッズとの差別化が図られている。飼育員自身が「欲しい」と思うものを作ることが開発のテーマになっているという。

致道博物館は、ミュージアムグッズ開発における予算と事業計画について報告した。通常は年度予算内での開発が中心だが、同館ではその枠にとらわれず企画することで、市場の動きや来館者ニーズを捉えた柔軟な開発が可能になっているという。

いずれも庄内地域のミュージアムである一方で、館種は大きく異なる。美術館、歴史系博物館、水族館など、普段は学芸員同士が関わる機会の少ない分野同士でも、ミュージアムグッズをテーマにすればこのように一堂に会してイベントを実施できる。その点にこそ、ミュージアムグッズの面白さがあると言ってよいだろう。

“本物”に引き寄せられる民具という存在

筆者は、致道博物館が収蔵する「庄内のばんどりコレクション」がお気に入りである。庄内地方では荷物を背負う際の背当てを「ばんどり」と呼び使用していた。ばんどりは藁を主材料とした手製品で、荷の当たる表面に縄や紐を編んだり結束したりして補強しており、その網模様がクッションの役割を果たすとともに装飾的な効果も持っている。特に嫁入り道具を運ぶための「祝いばんどり」には肩当てが付けられ、色布や糸が編み込まれて美しく飾られている。致道博物館で収蔵している民具のうち、8件、5350点が重要有形民俗文化財に指定されている。先述のイベントでは、ばんどりをモチーフにしたクリアファイルが紹介されていた。

致道博物館「庄内のばんどりコレクション」のクリアファイル[筆者撮影]

筆者はばんどりをはじめとした、人々の暮らしのなかで生まれ、長く使われてきた道具である民具にまつわるミュージアムグッズが、もっと増えてほしいと考えている。しかしひとつ大きな問題がある。民具はその素材や手仕事の「味わい」や「質感」といった一点物としての魅力が強く、むしろ本物そのものが欲しくなってしまうのである。ミュージアムグッズはそれはそれで魅力的ではあるが、大量生産される複製物として、民具の核となる魅力を代替できているのか、という点で疑問が残る。

「民具」とは私たちの日常生活を構成するあらゆる造形物であり、民俗文化や生活文化の地域性・歴史性を解き明かすための歴史文化資料である。学術用語としての定義は、1936年刊行のアチック・ミューゼアム編『民具蒐集調査要目』において、渋沢敬三が「我々の同胞が日常生活の必要性から技術的に作り出した身辺卑近の道具」と示したのが最初とされている。

本連載第7回では、塩谷舞『小さな声の向こうに』(文藝春秋、2024)における「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」の特設ショップへの指摘を紹介した。薄い布地に鉄瓶のシルエットをプリントしたトートバッグが販売されており、アイコニックなモチーフをプリントした大量生産の商品は民藝の思想と乖離するという批評があった。民具についても同様である。大量生産を前提とするミュージアムグッズは、民藝や民具と相性がよくないのかもしれない。その意味で、本物の持つ重厚さに比べ少々キッチュな印象も受けてしまう。

各地の民具とミュージアムグッズ

とはいえ、「民具をテーマにしたミュージアムグッズ」がまったくないわけではない。仙台市歴史民俗資料館では解説付きの「民具ポスター」が販売されていた(2025年12月8日現在品切れ中)。東北歴史博物館では特別展「宮城に生きる民俗」のグッズとして「民具のゆるキャラ」グッズが販売されていた。

【民具のゆるキャラ、誕生!!】

— 東北歴史博物館 (@tohoku_h_museum) November 19, 2025

特別展「宮城に生きる民俗」の開催を記念したミュージアムグッズを販売しています!

ここでしか手に入らない民具のゆるキャラが勢揃い!!

令和最新版の付喪神(つくもがみ)、ぜひゲットしてください。#ミュージアムグッズ #民具 #ゆるキャラ #付喪神 pic.twitter.com/SwOJi3uXWS

国立民族学博物館のオリジナルグッズでは、トロブリアンド諸島のクラ交易に使うカヌーの船首飾りをモチーフにしたグッズが販売されている。ほかにも、奥能登国際芸術祭2020+では「スズ・シアター・ミュージアム」は珠洲市内の家々に眠っていた古い民具や生活用具の数々を展示紹介され、8組のアーティストが作品にして展示する試みも行なわれた。そのミュージアムグッズとして、デザインユニットのKIGIによって民具をモチーフとした缶バッジやポストカードなどが販売されている。

もっとも、ミュージアムショップでは民具そのものを販売している例も少なくない。川崎市立日本民家園では園内で活動を行なっている民具製作技術保存会によるわら・竹・はた織り作品を販売しており、国立民族学博物館では世界各地の多彩な民芸品などが販売されていることでも知られる。私のような来館者の「本物が欲しい!」という欲求に、本物の民具や民芸品で応えているとも解釈できる。

民具を捉える「目」をグッズにする

それでは、民具をモチーフにしたミュージアムグッズに活路はないのだろうか。そんななかで知ったのが、武蔵野美術大学 美術館・図書館の民俗資料室で2025年4月に開催された、「ヴァナキュラー・比較文化論 国立民族学博物館特別展・サテライト展示『民具のミカタ博覧会 見つけて、みつめて、知恵の素』」(以下、「民具のミカタ博覧会」)の関連ワークショップ、小・中学生向けの教育普及プログラム「『民具のミカタ』オリジナルトートバッグをつくろう!」である。

ワークショップ「『民具のミカタ』オリジナルトートバッグをつくろう!」(武蔵野美術大学 美術館・図書館 民俗資料室)チラシ

「民具のミカタ博覧会」は国立民族学博物館との共催として企画された展覧会で、来館者一人ひとりが自分なりの「民具のミカタ」──つまり、数多くの切り口から、世界と日本の民具の魅力を「見つけて」、一つひとつ「みつめて」、そこに「知恵の素」を探り見つけることをテーマとしている。このワークショップでも参加者が自ら積極的に鑑賞するなかで、自分なりの「ミカタ」を見つけ、表現できるような内容になっている。

ワークショップでは、収蔵庫で各自のお気に入りの民具の形、素材、色などをじっくり観察し、トートバッグにイラストで民具を描いてデザインしていたとのことだ。民具の一部の部品や模様にクローズアップしたり、さまざまな民具をひとつの絵の中にデザインしたり、自分が民具の「どのポイント」を「どのように見たのか」が反映されているワークショップである。

ここでは、民具そのものを模倣するのではなく、観察する視点、すなわち“民具の見方(ミカタ)”をグッズとして表現することが重視されていた。このアプローチは、民具の“実物性”と“複製”の間にある矛盾を超えるヒントになるのではないだろうか。なぜなら、グッズの価値を「キッチュなモチーフの複製」ではなく、「鑑賞体験の記録と再生産」に置いているからである。民具をどう見るかという経験自体をグッズ化することで、生活に根ざした知恵や美意識を、来館者それぞれの方法で受け継がせることができる。民具のグッズ化の活路は、モノの複製ではなく、コト(見方・ミカタ)の共有にこそあると言えるだろう。

ミュージアムグッズは、地域や館種を超えて文化をつなぐ媒介となる一方で、民具のように“本物”の存在感が強い対象を扱う際には、そのまま複製して商品化するだけでは魅力が伝わりきらないという限界も浮かび上がる。庄内での経験や各地の事例、そして武蔵美のワークショップが示すように、鍵となるのは民具そのものではなく、「どのように見つめ、どのように読み取るか」という視点の共有である。生活文化に息づく知恵や手触りを、来館者が自分の言葉と感性で受け取れるかたちに翻訳する行為そのものに、民具のミュージアムグッズの未来があるのではないだろうか。

参考資料

・文化遺産オンライン 庄内のばんどりコレクション:https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/86556

・致道博物館:https://www.chido.jp/

・川邊咲子「民具」(『地域歴史文化継承ガイドブック 付・全国資料ネット総覧』全文公開サイトより):https://bungaku-report.com/blog/2022/03/post-1095.html(2022年3月1日公開)