2025年9月、大阪で「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI(いきき・いきいき)」というイベントが開催された。DESIGNEASTとは、大阪を拠点とするデザイナー、建築家、編集者、研究者ら5名の実行委員が中心となり、地域性を超えた対話と交流の場をつくり出す試みとして発足されたシリーズものの催事である。実行委員を務めるのは、家成俊勝(建築家、dot architects共同主宰)、原田祐馬(デザイナー、UMA/design farm代表)、多田智美(編集者、MUESUM代表、どく社共同代表)、水野大二郎(デザイン研究者、京都工芸繊維大学教授)、柳原照弘(デザイナー、Teruhiro Yanagihara Studio代表)の各氏だ。2009年に始まって以来2016年までのあいだは毎年実施されていたのだが、今回の「IKIKIIKIIKI」では実に9年ぶりの開催となった。

DESIGNEASTを象徴し、告知にも繰り返し利用されているタグラインは、「デザインする状況をデザインする」というものだ。

さしあたって、DESIGNEASTが不在だった2016年から2025年のあいだに、果たして「デザインする状況」は変わったと言えるのだろうか。そのような問いを抱いた。こうした問題意識で見回してみると、近年、デザインイベントの立ち上げや復活が目立つような気がしてくる。東京ではalter.というプロダクトデザインの取り組みが始まったこと、DESIGNTIDEが再び動き出していること。シリーズではないが単発のものとしては、Antikythera Tokyoも見逃せない(これについては後述する)。先の問いを筆者とともに考えてもらうパートナーとして、本稿には二人の有識者に関わってもらった。一人は、過去のDESIGNEASTに何度も参加するとともに、今回はトークの登壇者ともなった川崎和也氏。氏は思索的なデザインのラボラトリー企業・Synfluxの代表である。もう一人は、氏とともにSynfluxを経営する佐野虎太郎氏。筆者は両氏とともに大阪での取材を行ない、両氏の意見と発言を取り入れつつ本稿を構成した。

企画・執筆:太田知也

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場のクリエイティブセンター大阪[撮影:澤木亮平]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場のクリエイティブセンター大阪[撮影:澤木亮平]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場風景[撮影:増田好郎]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場風景[撮影:増田好郎]

反権威と民主化のデザイン──原点としてのエンツォ・マーリ

DESIGNEASTが始まった当初の初期衝動について、実行委員の一人である編集者・多田智美氏から直接聞いたことがある。本来は多様なはずの「デザイン」という営みが商業主義的な文脈で回収されたり、大資本の活動主体によって画一化されたりしてしまっている状況。これに危機感を抱くかたちで、DESIGNEASTの実行委員たちが集まった側面があったという。こうした問題意識が、DESIGNEASTの「デザインする状況をデザインする」というタグラインに結実していったのだ、と筆者は理解している。これは当初はDESIGNEAST実行委員の一人であるデザイナー・柳原照弘氏が発した言葉であったという。これまでのDESIGNEASTの内容を踏まえて、この言葉が持っているニュアンスを解釈してみると、つぎのようになるだろう。すなわち、ただ現場で制作活動を行なうのみならず、デザインを取りまく文化や言説、あるいは受発注の関係性やデザインに際しての態度のようなものまで含めて、その「状況」に対して介入し、デザインの可能性を開くような活動を行なうこと。そのようなメタな視点から、DESIGNEASTはデザインを捉えているのだと考えられる。

以上は実行委員から伝え聞いたことを踏まえた筆者なりの解釈だが、もうひとつの意見に耳を傾けてみたい。「デザインする状況をデザインする」という問題意識を、佐野氏はつぎのように読み解いている。

佐野──ミニマリズムやプロダクト中心の権威的なデザイン潮流によって「デザイナーが神格化される」状況を批評的に捉え、そのようなスター性を前提とするデザイン観から距離を置き、デザインという行為を、特別なものではなく、“誰もが参加できる、より身近で普遍的な営み”として捉え直そうとした。私としては、その考え方を象徴するのが、「デザインする状況をデザインする」というキーワードだったのだと考えています。

佐野氏のここでの意見は、「反権威」や「民主化」というキーワードで要約できるだろう。この姿勢がよくわかる象徴的な出来事として、「DESIGNEAST 01」(2010)ではイタリアからデザイナーのエンツォ・マーリが招聘されていたことが思い出される。マーリは、デザインを社会や生活の根源から問い直す姿勢で知られている。彼の作品集『AUTOPROGETTAZIONE?』は、自前で組み立てられる家具を作るプロジェクトであり、消費主義に抗う姿勢を打ち出すものでもあった。

制作やものづくりの民主化とデジタル化。こうした文脈は、これまでのDESIGNEASTでは盛んに議論されてきた。デジタルファブリケーションや3Dプリンタ、そして2010年代に世界的に隆盛したメイカームーブメントを国内で広めることに貢献してきたイベントであると言ってよいだろう。メイカームーブメントは、工作機械や生産技術がデジタル化・廉価化・小型化したという技術的な変化を受けて、誰もがものづくりに参加できる状況を生み出そうとする潮流であり、世界各地の大学やクリエイティブ施設において工学系もデザイン系も巻き込んで展開された。

これらと共振する内容として、DESIGNEAST実行委員の一人である建築家・家成俊勝氏(dot architects共同主宰)が、「半技術としてのインパクトドライバー」(2015)という論考を書いていたことが思い起こされる。11年前に発表されたテキストだが、簡単に振り返ってみたい。この論考は、哲学者イヴァン・イリイチが提唱した「コンヴィヴィアリティ(自立共生)のための道具」の概念を援用し、デザインの民主化を論じるものである。イリイチは、高度に専門化され、資本を持つ者しか所有できない「産業主義的道具」に対し、使い手によって選ばれた目的のために誰にでも容易に使え、安価で生活の多様性をもたらす「ハンドツール」の重要性を説いた。家成氏にとって、建築を生業とする自身が日常的に扱うインパクトドライバーは、まさにこのハンドツールに位置づけられる。彼は、1ヶ月程度の努力で生業となる可能性を持つスキルを「半技術」と名付けた。このハンドツールと半技術の組み合わせこそが、経済性や効率性がもたらしがちな均一な価値観に対抗し、自らモノや場所をつくりだすという積極的な行動によって、その場所固有の風景や暮らしを取り戻す鍵だと主張している。

ある時期のDESIGNEASTが持っていた雰囲気を紹介するつもりで、いろいろと引用を重ねてきた。では、2025年に実施された「IKIKIIKIIKI」はどうだったのだろうか。

ファッションデザインと「IKIKIIKIIKI」

9年ぶりの開催となった今回のDESIGNEASTは、大阪・北加賀屋のクリエイティブセンター大阪(CCO、名村造船所跡地)で実施された。この会場は長らくDESIGNEASTで使われてきたホームといえる場所である。今回のテーマは「IKIKIIKIIKI(いきき・いきいき)」、すなわち相反するものがともに息づき往来する豊かな状態を意味する。

以下では、「IKIKIIKIIKI」という概念に込められた意味を読み解いていきたい。その際にまず紹介したいコンテンツが、ファッションブランドMame Kurogouchiのデザイナー、黒河内真衣子氏を交えたトークである。また、同ブランドの制作をフィーチャーした展覧会「Mame Kurogouchi: Notes on Fabric」も会場内では行なわれていたため、合わせて言及していく。

黒河内真衣子氏が出演したトークの様子[撮影:増田好郎]

黒河内真衣子氏が出演したトークの様子[撮影:増田好郎]

このトークは黒河内氏にくわえて、DESIGNEAST実行委員であるデザイン研究者・水野大二郎氏と、同委員の柳原氏を交えた鼎談形式で行なわれた。内容については、「WWDJAPAN」に詳細なレポートが掲載されている。黒河内氏の登壇は圧倒的な動員を集め、トーク会場は早々に満席となり、立ち見だけでは収まらず、スピーカーの設定を切り替えてフロア全体で話を聞く環境に変更されるほどの熱狂を生んだ。黒河内氏は「デザインを問う場」であるDESIGNEASTで「産地との共創」について話すことにモチベーションを感じて参加したという。水野氏と柳原氏は、デザインが「消費をむやみに刺激する手段」として誤用される状況に対し、生産者や職人と「互恵的な関係」(互いに利益を分け合う関係性)を築き、「持続的に価値共創する」デザイナーのあり方を問うていた。まさに「IKIKIIKIIKI」として概念化されているような、事物が往来しつつ相利共生的になる状況について語られていた。

佐野──黒河内氏のトークから、いわゆるパリコレの花道で煌びやかに活躍する一般的なデザイナー像とは異なるイメージを見出すことができたと思います。それは言ってみれば、産地や工場の現場を自分の足で歩き、自らの口で職人と対話し、ブランドのスタッフへのケアも怠らないファシリテーターとしてのデザイナー像です。こうした真摯さが毎コレクションのテキスタイルや衣服として結晶化しファンを惹きつけ、今回のイベントに関しても、あれほどの集客を生み出したのだと思います。

こうした場に招かれること自体が話題になりうるファッションデザイナーによる対話の内容から、新しいデザイナー像が輪郭を現わし始めていた。それに対する今回の反響は、内容はもちろん注目の集まり方まで含めて、出来事として記録されるべきものだったと言えるだろう。そしてこれまでのDESIGNEASTをよく知る川崎氏は、トークと展示をあわせて見てみることで、実行委員たちのスタンスや意図について確かな一貫性を読み取れると言う。

川崎──実行委員の水野氏は、トーク前の壇上で決して短くはない企画背景の説明を行なっていました。あるいは展示されたのが成果物ではなくあくまでもプロセスを重視する構成であったこと(例えば、テキスタイルを中心とすることで服自体は展示しないなど)も重要です。来客がそれをどれくらい期待していたかはわからない。けれど私にとってこれらは「成果物主義」ではなく、デザインの脱構築を試みるDESIGNEASTの一貫した態度を示したものとして受け止めることができるように思いました。

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場内の展覧会「Mame Kurogouchi: Notes on Fabric」の様子[撮影:増田好郎]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場内の展覧会「Mame Kurogouchi: Notes on Fabric」の様子[撮影:増田好郎]

DESIGNEASTをいかに「読む」か

川崎氏が言及しているのは「Mame Kurogouchi: Notes on Fabric」展だが、会場ではもうひとつ、初期の理念を振り返るように、エンツォ・マーリにインスパイアされた「クソったれ、2歳児に戻れ!」と題された展示も設けられていた。この挑発的なタイトルは、マーリが過去の講演で語った「私がぜひともノーベル賞を与えたい人は、2歳児だ」という言葉に由来している。この言葉にかぎらず、家具やプロダクトが展示された展覧会場では、「DESIGNEAST 01」でのマーリの発話の一部がスピーカーを通じて流されていた。

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場内の展覧会「クソったれ、2歳児に戻れ!」の様子[撮影:増田好郎]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場内の展覧会「クソったれ、2歳児に戻れ!」の様子[撮影:増田好郎]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場内の展覧会「クソったれ、2歳児に戻れ!」の様子[撮影:増田好郎]

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」会場内の展覧会「クソったれ、2歳児に戻れ!」の様子[撮影:増田好郎]

いっぽうではMame Kurogouchiの制作を、衣服やマネキンではなくテキスタイルとプロセスの側から捉え直す展示を置き、もういっぽうではマーリの言葉を起点に「デザイナー」や「制作」の権威性を問うような展示も並置する。どちらも確かにデザインの営みを解体して再考を促させるという意味での共通点はありそうだ。両者を並べて見たとき、「デザインする状況をデザインする」というオルタナティブな態度を原点に持ちながらも、批判だけでは産業の生態系を刷新できないというDESIGNEASTの認識も透けてくるかのようである。とはいえ、共通点のみならず両者の相違点についても、もう少し詳細に分け入って検討を加えてみたい。というのも、デザイナーのあり方の点で二つの展示を比較すると、「共創型/ファシリテーター型」のデザイナー像と「牽引型/リーダー型」のデザイナー像の二つを見てとることができるように思うからだ。もしかしたら、今回のDESIGNEASTはその二つの間にある複数の実践を同じ場に置こうとする試みとしても解釈できるかもしれない。つまり、さまざまなデザイナー像や作り手の姿について、それぞれの現場の違いや共約不可能性も含めて垣間見られるという意味での多元性も、IKIKIIKIIKIという多義的な概念のなかに含まれているのだろう、と受け取れた。

──いま、コンテンツの企画・編集について多元性と表現した。これはイベントの形式を形容する言葉としても、おそらく有効である。DESIGNEASTでは制作や批評や学術が好きな人たちはもちろん、それ以外にもさまざまな来場者を想定したイベント作りが毎回行なわれている。今年も「種と旅とDESIGNEAST」マーケットというフードやショップが充実していたし、フェスのような形式や子どもが遊びやすい設計があったりもして、家族連れの来場者がよく見られた。

「種と旅とDESIGNEAST」[撮影:増田好郎]

「種と旅とDESIGNEAST」[撮影:増田好郎]

「種と旅とDESIGNEAST」[撮影:Tomohiro Yamatsuki]

「種と旅とDESIGNEAST」[撮影:Tomohiro Yamatsuki]

こうした同時多発的な状況が、散漫にならず確かな熱量を帯びて成立しているのはなぜか。その背景には、会場である北加賀屋という土地の文脈と、実行委員たちの制作活動とが──その全員がこの地に拠点を置いているわけではないにせよ──強く結びついているという事実がある。かつて造船の街であったこのエリアは、北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ(KCV)として、おおさか創造千島財団による助成や拠点整備が進められてきた場所だ。そして会場近隣の共同スタジオ・コーポ北加賀屋は、実行委員の家成氏らが主宰するdot architectsが運営に携わり、このエリアの物理的な拠点となっている。また、同財団が発行する『paper C』という情報誌/ウェブメディアの制作には、同じく実行委員である原田祐馬氏と多田智美氏が関わっており、長らく大阪のアートとカルチャーを伝え続けてきた。つまりDESIGNEASTは、単に広い会場を借りたイベントというわけではなく、産業遺構を文化的な資産へと転換してきたこの街の蓄積と、そこに深く関与するメンバーの実践とが重なり合うことで、一過性の祝祭を超えた厚みを生み出しているのではないだろうか。

まさにその祝祭性も手伝って、全体が見渡しづらいイベントであることは附記すべきだろう。今回であれば、会期の二日間どちらも10時間ずつのタイムラインを持っていて長時間にわたるうえ、前夜祭もあった。トークも「SPEAKERS CORNER」というかたちで、時間が重なりあいながら同時多発的に実施されている。このような形式は例年のDESIGNEASTにとってベーシックなものだ。要するに、このイベントの全容を一望のもとで把握することはできないような構造を備えている。だからここでの語りも、いきおいひとつの視座から得られた限定的なものにならざるをえず、すべての固有名や文脈について触れることは目指されていない。

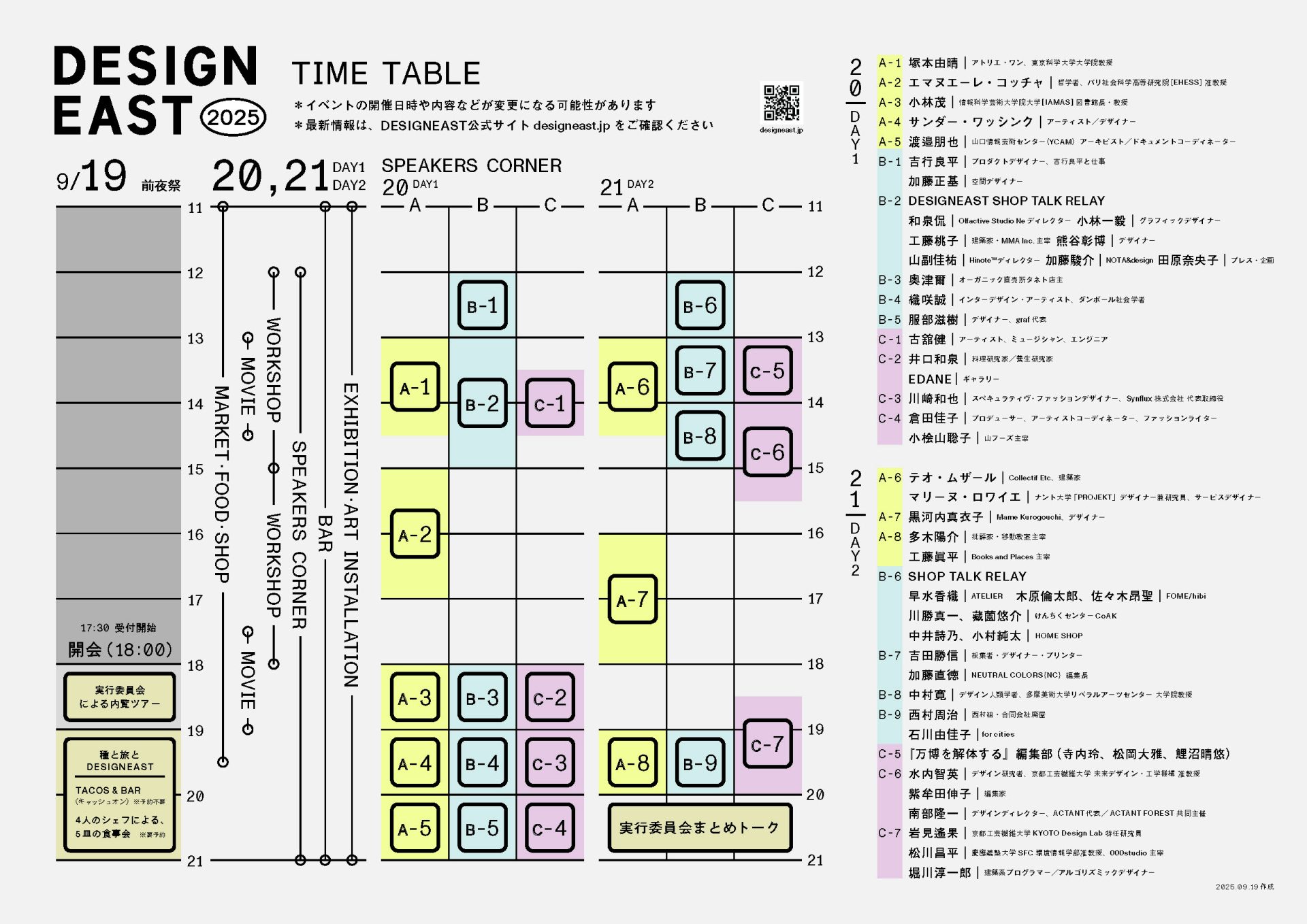

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」のタイムテーブル

「DESIGNEAST IKIKIIKIIKI」のタイムテーブル

SPEAKERS CORNERの様子。登壇者は川崎和也氏、倉田佳子氏、白井瞭氏[撮影:増田好郎]

SPEAKERS CORNERの様子。登壇者は川崎和也氏、倉田佳子氏、白井瞭氏[撮影:増田好郎]

ローカリズム、脱人間中心主義、存在論的デザイン

とはいえ、今回のトークのラインナップを見渡してみると、「ローカリズム」として特徴づけられそうな一連の実践を見出してみたいという欲望に駆られる部分がある。身の回りの生活の状況を再構築したり、周囲の問題を着実に解決しようとしたりするデザインの試みである。

川崎──ローカルな文脈や個人の実践、地域性に焦点を当てる身近な実践への志向が表われていたのではないでしょうか。例えば、雪の降る東北の山小屋でキノコなどを採取しながら超特殊印刷の実験を行なう吉田勝信氏の実践などはすごく興味深く伺いました。私はこれをミクロスケールの実践の集積であると読み取りました。ミクロスケールであれば、できればその数は無数であってほしいとの希望も込めて。

ほかにも、アルゴリズミックデザインを冠する数理的なテーマのトーク(岩見遙果氏、松川昌平氏、堀川淳一郎氏による)すら、最終的に「アルゴリズムと計算機はいかに自然化しうるか」というかたちで農業的な実践のほうに近づいていったことは興味深い。

わけても、自然環境に即してデザインが問われた議論は、哲学者のエマヌエーレ・コッチャ氏によるトークだった。これもまたヘッドライナー級のコンテンツとして、多くの来場者を惹きつけた。コッチャ氏のトークを簡単に要約すると、まず環境危機や気候変動が念頭に置かれている。「壊れた世界」でいかにしてデザインが可能か、これを検討するにあたって「接木」(付け加え、直してくこと)などのコンセプトを披露しながら、人間中心主義に代わるオルタナティブな思想が展開された。事例としては、植物コンピューティングやトレーサビリティが担保された靴の製造などが紹介されることとなった。

川崎──コッチャ氏のトークは、非人間中心主義やサステナビリティについて哲学的な考察を加えるという問題意識自体は評価できると思います。例えば「接木」の概念は、環境危機によって壊れてしまった世界を修理し、補っていくことこそがデザインの役割であると位置付けたものだと解釈しました。急進的な脱成長思想などに見られるようなリセット願望でもなく、デザインは少しでも世界を改善できるのだという姿勢はとてもポジティブで励まされるものだったと思います。いっぽうで、あえて論争的な点を申し述べておくと、トーク中で繰り返し見られたアニミズム的な価値観やシャーマニズム的なスピリチュアルな議論と、科学的・定量的な分析との境界線が曖昧になっているようにみえることがありました。また、(コッチャ氏が事例として挙げた)パリの都市計画で動物を放し飼いにするというプランは、「肉食動物は入れない」「無害な動物を選別している」「特定の区域を出ないようゾーニングされている」という点で、結局は人間中心主義的な構造から脱却できていない──むしろ西洋由来の動物園の設計思想に近いのではないか、という懸念を抱きました。

エマヌエーレ・コッチャ氏[撮影:澤木亮平]

エマヌエーレ・コッチャ氏[撮影:澤木亮平]

ところで、近年の言説ではデザイン領域が「存在論的転回」を経たとみなす理論が支配的だ。人工物を制御するデザインの営みは、資本主義と惑星規模の問題によってその裏面が批判され始めた。こうした状況のうちにあって、ある種の自己批判として、「私たちが世界をデザインするいっぽうで、世界は私たちをデザインし返している」というような考え方が生まれた。デザインの主体と客体が相互に影響し合いながら互いを変化させるという主張である。もともと「存在論的転回」は人類学の用語だが、コッチャ氏のような哲学者がデザインのイベントになぜ呼ばれているかは、こうした趨勢を踏まえると理解しやすい。また、このような存在論的デザイン論を日本語話者に広く知らしめることになった『多元世界に向けたデザイン』で監修を務めた一人は、DESIGNEAST実行委員の水野氏だ。

現代のデザインをめぐる諸言説の位置づけ──抽象か具体か、急進的か漸進的か

じつは、存在論的デザイン論に焦点を当てるようなイベントが、2025年10月に東京で行なわれた。Antikythera Tokyoというもので、一般社団法人デサイロが主催、川崎・佐野両氏のSynfluxが協力のかたちで開催された。Tokyoを冠しているのは、東京向けにローカライズされたバージョンという意味であり、今回は日本初開催となった。もとのAntikytheraは、「惑星規模のコンピュテーション」というコンセプトのもとに、デジタル技術とデザインについてインフラレベルでの批評や研究を展開する一連のリサーチプロジェクトだ。東京版のキーノートスピーカーとしてはAntikythera主催のベンジャミン・ブラットン氏とGoogle副社長のブレイス・アグエラ・イ・アルカス氏が招かれた。

思うに、ブラットン氏が提示する惑星規模ないし人類全体を主題とする問題意識は、従来の芸術領域では建築的な思考に期待されていた種類のものではないだろうか。レム・コールハース『Countryside』におけるポスト都市の地政学や、リアム・ヤング『Machine Landscape』に見られる技術と環境の臨界点なども、ここに連なりそうだ。

さて、これら同時代の抽象的な議論の空間と比較してみたときに、DESIGNEASTは傾向としてどのようなイベントとして理解されるだろうか。佐野氏はつぎのような四象限の図式を提示してくれた。すなわち、ひとつの軸は〈抽象〉〈具体〉で表わされ、もうひとつの軸は〈急進〉〈漸進〉から成るような四象限である。これに基づけば、〈抽象〉かつ〈急進〉のところにAntikythera Tokyoがプロットされ、〈具体〉かつ〈漸進〉のところにDESIGNEASTが位置づけられそうだ。

ただしもちろん、かつての開催回のなかには、DESIGNEASTをラディカリズムの側に置きたくさせるものもあっただろうし、先にも述べたように、回ごとの性格を総体として評価する難しさもつきまとってはいる。そのため、あくまで私たち一部の視点から切り取られた限定的な傾向性を示唆することしかできないにせよ、過去回よりも建築系の議論の存在感が薄まっているように感じたのも事実である。海外から招聘された建築家のテオ・ムザールが参加したトークも、地域的な共有資源をめぐる議論だったと記憶している。おそらくはそれらの印象も手伝って、今回のDESIGNEASTについては、〈具体〉かつ〈漸進〉的な議論の性格を有するイベントであると捉えることとなった。

理論と実践はいかに統合されるか──システミックデザインから考える

水内智英氏、紫牟田伸子氏、南部隆一氏による、システミックデザインをテーマとしたSPEAKERS CORNER[撮影:増田好郎]

水内智英氏、紫牟田伸子氏、南部隆一氏による、システミックデザインをテーマとしたSPEAKERS CORNER[撮影:増田好郎]

先ほどの四象限を踏まえて、抽象的な理論と現場の実践との接続について最後に考えてみたい。川崎氏は、デザイン思考のようなクリエイティブ方法論において、その最新の潮流である「システミックデザイン」に触れる。これを紹介するトーク(水内智英氏、紫牟田伸子氏、南部隆一氏による)の機会も今回のDESIGNEASTでは持たれたのだが、その方法論について、こう語る。

川崎──(システミックデザインの実践を重ねるDark Matter Labsというスタジオの創設者にして)建築家のインディー・ジョハー氏がシステミックデザインを「退屈な革命(Boring Revolution)」と説明していることからも読み取れるように、巨大なシステムへの介入は小さな事務の集団的な集積においてこそ実際は効果をなすのです。これは人類学者デヴィッド・グレーバーに基づけば、「ブルシット・ジョブ」と表現されてしまうような「無意味」ともみなされる作業に思われるかもしれません。ですが、「技術哲学的なデザインの施策」(ベンジャミン・ブラットン的な議論)と「システミックデザインのExcel作業」は、本来、連続性を持ったものだと私は考えています。

佐野氏も、事務作業の蓄積を排除しない姿勢にこそ、現代のデザインの価値を見出している。

佐野──問題が複雑になればなるほど、その末端は統計処理やデータ管理のような、きわめて地道でテクニカルな作業へと分解されていく──システミックデザインは、そうした“面倒な末端”をデザインの外側へ押し出すのではなく、それらも含めてデザイン行為の核心に位置づけ、巨大な構造的問題を解決しようとしている点にこそ価値があるのだと思います。これは本当に尊い姿勢ですし、こうした実践者がもっと増えていけばいいと感じています。

同時に佐野氏は、存在論的転回以後のデザイナーたちがある種の無力感に苛まれる可能性を指摘している。

佐野──気候変動や地政学、情報空間などの問題が複雑に絡み合う、“惑星規模の大問題”は、いまやビッグテックや巨大資本を背景にしたブレーンが扱うような領域だと、多くのデザイナーが暗黙のうちに思っているようにも感じます。そこには、ある種の無力感が漂っています。個人的には、これらの問題を“対岸の火事”のように眺めながら、身近な問題を地道に解いていくことに心地よさを覚えるような姿勢が支配的になってしまうとすれば、それは問題だと思います。いわば、実践者としての“松岡修造的スピリット”──つまり、巨大な問題に対しても引かず、過剰なくらいの情熱と挑戦心を持って正面からラディカルな解決策を探ろうとする精神──が、いまのデザイン領域では不足しているように感じます。その不足こそが、“ラディカルな実践の空白”を生んでいるのではないかと強く思います。

出来事のあとで

「デザインする状況をデザインする」というフレーズを出発点として、DESIGNEASTに紐づけるかたちでさまざまなデザイン関連の言説を見てきた。現代のデザインは急進性と漸進性のあいだで揺れ動き、グラデーションのなかで多様な活動が見られつつも、大きな物語としては存在論的転回という前提は共有されているようだ。そしてDESIGNEASTはこうした議論が生まれるプラットフォームになりえているという点で、まさに「デザインする状況をデザインする」役割をおおいに果たしているように思える。

多元的な構成を持ち、全体を見通せぬがゆえに多層的な語り口に開かれたこのイベントは、いつも出来事に満ちている。あるいは星々めいて散り散りに明滅する出来事の数々に、ひとつの星座を読み込んでみる──ベンヤミン的に、もしくは多田氏の編集事務所・MUESUMに倣って、そう言ってみることもできるかもしれない。しかし、二日間の記憶を一連の語りに押し込めてしまうのは、どこか窮屈に感じられもする。まだまだ語り落としていることがあるのではないか、とそのような疑念も拭えない。このイベントが論じられているのをあまり見たことがない気がするのは、こうした困難さに由来するのだろうか。DESIGNEASTについてのまとまった論評と言いうるものとして、実行委員の水野氏その人による「DESIGNEAST Revisited」が発表されたばかりではあるものの、むしろこれが世に問われたいまこそ、当事者によらない身勝手な読解を残しておく必要に駆られる。

二日間を締めくくる最後のコンテンツ、すなわちDESIGNEAST実行委員たちみずからによるトークの場面では、「次回開催は未定」と発表が行なわれた。次回の有無は問わず、DESIGNEASTという名で枠付けられた出来事の集積は、デザインを探究するうえで今後も注目を集めるはずだ。