筆者は弘前れんが倉庫美術館でテクニカル・ディレクターという肩書きで働いている。わかりやすく言うと、インハウスの施工担当やインストーラー的な役割で、作品設置や会場設営に関わる業務を専門的に行なっている。学芸員資格は持っているが、正確には学芸員やキュレーターではないので、「キュレーターズノート」に投稿というと本筋とは少しズレるのかもしれないが、当館では学芸チームの中に在籍しており、常に学芸員や作家と伴走しながら展覧会制作を行なっているので、その裏側を私なりの視点で紹介してみよう。

美術館における施工担当の存在

テクニカル・ディレクターという職種自体は、広告・映像・テレビなどさまざまな業界に存在しているが、美術館に常駐している役割としてはかなり珍しいかもしれない。筆者は現在までいくつかの展示施設で働いてきたが、施工担当としての肩書きは「テクニカル・スタッフ」「インスタレーション・スタッフ」「インスタレーション・マネージャー」「インスタレーション・コーディネーター」など、それぞれの役割や環境によって変わってきた。当館では「テクニカル・ディレクター」と名乗っているが、業務として行なっている内容は基本的には変わっていないものと認識している。

そもそも日本では、施工業務を専門とする施工担当の人材が常駐している美術館はとても少なく、筆者が知っている限りでは水戸芸術館、金沢21世紀美術館など含め10館に満たない程度である。日本全国の美術館の数が1,062館(登録博物館・指定施設・博物館類似施設含む。「令和6年度文部科学省社会教育調査中間報告」より)だとして、割合で言うとわずか1%以下。数少ないこの役割も、その館の特性・環境によっておそらくそれぞれ業務は異なり、それに伴って肩書きの名称も違うようだ。他館の施工担当(その他、フリーランスで活動しているインストーラーにも共通するところだが)は、もともと作家として作品を制作していた人が大半なので、大学で建築デザインを専攻していた筆者は、その中でも特殊な部類に属するであろう。

施工担当といっても業務内容は多岐に渡り、「インストール=作品を設置する」ことだけを考えているわけではない。当館の場合、展覧会制作に関しての業務で言えば、会場構成をして図面を作成し、施工業者に見積もりを取り、展覧会の入れ替えの際の業者や作家などの出入りのスケジュール作成などもし、実際の作品展示作業や、照明器具の設置と調整、毎日の展示の映像機材などの起動終了マニュアルの作成などの他、予算や時間が足りない場合は設営現場で展示台制作や、壁の補修、ペンキ塗りなどもしている。自分ひとりでもある程度までの難易度の作業は行なえるが、より高度な技術や知識が必要な場合は、その道のプロフェッショナルと相談しながらアイデアを現場に落とし込むための橋渡し役を担うことも多い。当館は展示室だけの面積で言えば1200平方メートル近くとそこまで大きい訳ではないが、すべての展覧会の設営をひとりでできるということはもちろんなく、施工業者、サイン業者、作品設置業者などと密に打ち合わせをし、作家、学芸員の実現したいことを予算の範囲内で調整する、というのが主な業務である。筆者は今まで日本では、3331 Arts Chiyoda(2023年閉館)、21_21 DESIGN SIGHT、当館で施工担当として働いてきているが、国内の美術館ではなかなかこのような役割が増えない。施工担当を採用したいという美術館からの声は何度か耳にしてきたが、学芸員の人数もじゅうぶんに確保できないなか、施工担当に一人分の予算をつけられないというのが現状だろうか。

海外でもすべての美術館に施工担当の人材がいるとは限らないが、筆者が2013-14年に一年間研修で滞在していたドイツのカールスルーエ・アート・アンド・メディア・センター(Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe、通称ZKM)では、20人程度の展覧会設営チームがいた。異なる専門性を持つ修復家が4人いることに加え、アーカイブ担当や会場構成担当などとにかく人材が豊富であった。元兵器工場をコンバージョンして美術館とした会場はとても広く(展示面積およそ7000平方メートル)、メディアアートと現代美術それぞれで3つ、合わせて6つの展覧会場を擁しており、常にどれかひとつの会場は入れ替え作業をしているという環境であるからこそ、設営チームを常駐させられるのであろう。日本の美術館ではなかなかできない規模である。

展覧会の立ち上がり方

さて、ここからは現在開催されている当館の企画展「開館5周年記念杉戸洋展:えりとへり / flyleaf and liner」、「コレクション展 2025-2026」(ともに2025年12月5日〜2026年5月17日)では、どのようなことを検討しながら展覧会が立ち上がっていったのかを記していきたい。当館では今回の展覧会より、1Fは企画展、2Fはコレクション展と会場を分けることとした。企画展に合わせコミッションワークとして制作された作品を収集するということを開館から続けているなかで、コレクションの数も200点を超え、企画展だけではなく定期的にコレクションを見せる機会を作る必要が出てきたからだ。

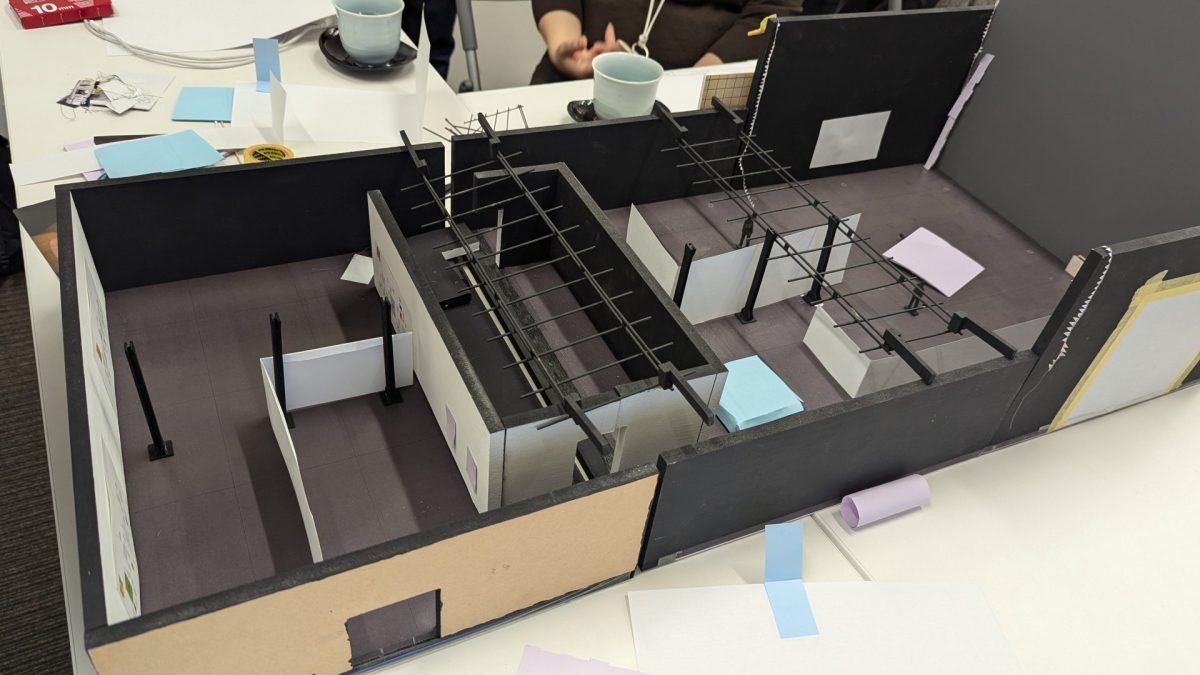

展覧会オープンから数えるとおよそ1年と1ヶ月前に、作家の杉戸洋さんと、本展コラボレーターであるグラフィックデザイナーの服部一成さんが初めて揃って会場入りし、現場を見る機会があった。当時の会場では「タグチアートコレクション×弘前れんが倉庫美術館 どうやってこの世界に生まれてきたの?」が開催されており、造作壁による仕切りが多くあり、何もない状態を想像するのには少し難しい状況であった。会場をじっくり見た後、開館した2020年に筆者が作ったシミュレーション用の模型にみんなが即興で紙を切って置いたりしながら、空間の仕切りを考えていった。

模型での検討の様子 [筆者撮影]

模型での検討の様子 [筆者撮影]

当館の展示室の壁は一部をのぞき多くがホワイトキューブではなく、約100年前の倉庫時代のほぼ真っ黒なコールタール壁をそのまま利用しているので、模型もそのように暗い色で制作した。模型での検討作業は、普段はなかなか制作に時間がかかるので使うことは少なく、二次元の図面や3D画像を制作して検討することが多いが、多人数での意識を共有するときなどは模型が一番有効であると考えている。

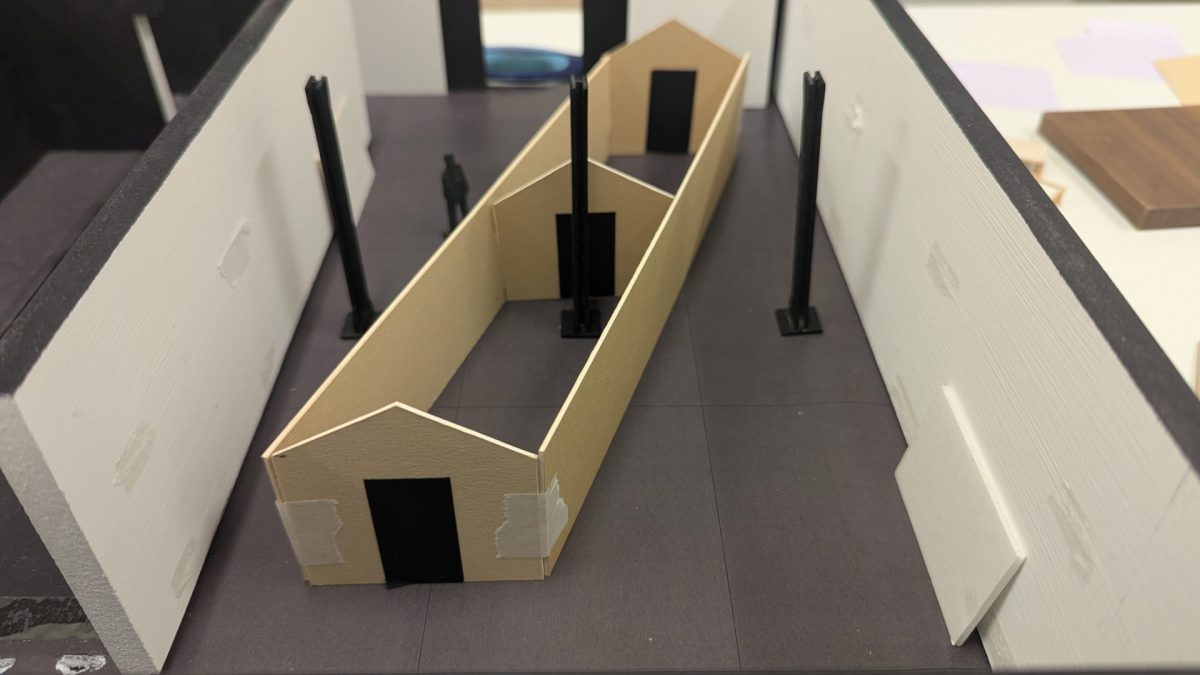

その後、杉戸さんが作品制作に集中する時期が続き、開催の数ヶ月前の時期になった。展覧会も入れ替わり、会場の様子が変わったので再び杉戸さんと服部さんが現地を見る。それぞれ、事前に同じ1/50の縮尺の模型で検討を続けており、案を持ち寄る。展示室内に小屋のような大胆な構造物を提案したのは服部さんだ。

服部一成さんの自作の模型 [筆者撮影]

服部一成さんの自作の模型 [筆者撮影]

「事前に考えてきましたが、改めて会場を見直してみたら、考えがまったく違うものになりました」と杉戸さん。現場を見たことで、案がぐっと具体化し、図面を描ける状態になってきた。

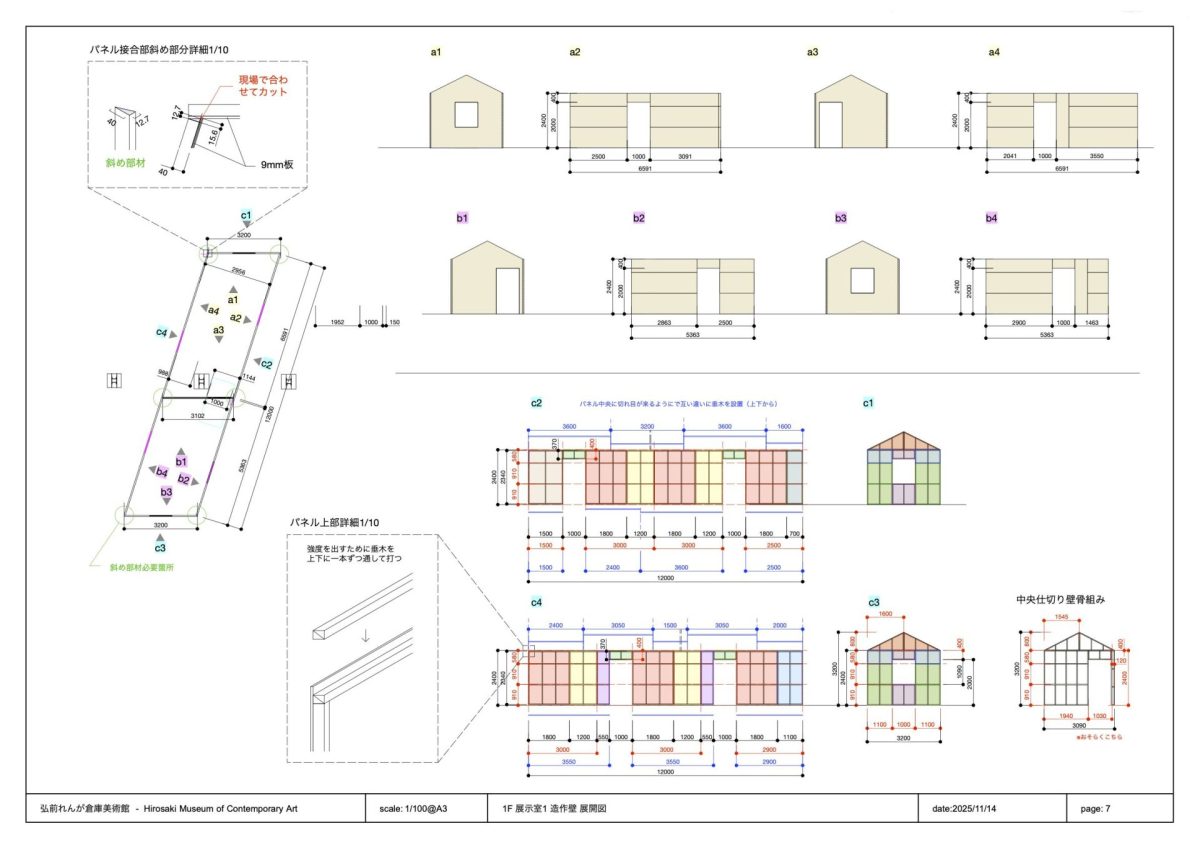

その後は、二人の希望を聞きながら、図面化の工程へ。材料のサイズなどの制限を考慮しつつ、無駄の出ないように計算をする。施工業者と、どのような作り方をすれば頑丈で、安価で、かつ綺麗な仕上がりになるかを、打ち合わせや図面のやりとりなどを通して詰めていく。

施工業者に提出した図面の一部 [筆者作成]

施工業者に提出した図面の一部 [筆者作成]

造作と再利用による空間構築

「開館5周年記念展ニュー・ユートピア──わたしたちがつくる新しい生態系」が終了し、展示の入れ替え期間に入った。ニュー・ユートピア展の設営時に塗り替えられた鮮やかなピンク色は杉戸さんの意向でそのまま活用するということ、他の展示室にも大きな壁面塗装はなく、ビス穴補修程度であったことから、今回は筆者が壁面補修・現状復帰をした。会場には、図面通り組まれた木材が搬入され、段々と組み上がっていく。

組み上げられていく小屋の骨組み [筆者撮影]

組み上げられていく小屋の骨組み [筆者撮影]

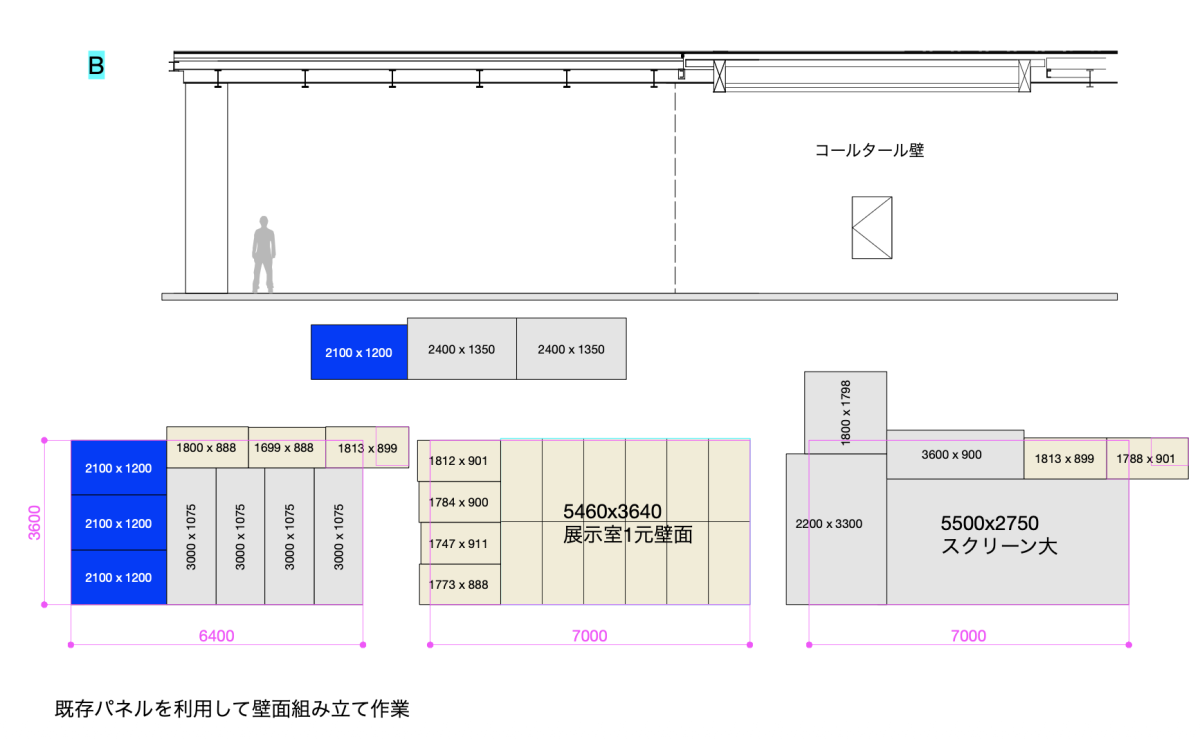

今回の展覧会では前回のニュー・ユートピア展や、さらにその前に使っていた造作壁を利用し、大きな壁を制作した。今あるパネルの大きさを図面上で並べ、大きな壁面を構成する。サイズが合わない部分は、現場で大工にカットして揃えてもらう。造作壁の表面には既製品の壁紙を貼るか塗装をしたいと杉戸さんが言っていたので、パテ処理や塗装は何もしていなかったが、いざ造作壁ができてみるとそのままがよいということになり、無加工のまま展示壁となった。

前回の展覧会でモニターの支持体として作られた青色のパネル [筆者撮影]

前回の展覧会でモニターの支持体として作られた青色のパネル [筆者撮影]

CAD上で既存壁を使った新たな造作壁を検討している様子 [筆者作成]

CAD上で既存壁を使った新たな造作壁を検討している様子 [筆者作成]

施工業者により造作壁が作られていく [筆者撮影]

施工業者により造作壁が作られていく [筆者撮影]

最終的に壁紙や塗装などをせず、作品が設置された造作壁 [筆者撮影]

最終的に壁紙や塗装などをせず、作品が設置された造作壁 [筆者撮影]

会場の設営がどうにかできあがってきた頃、集荷された作品が到着するタイミングに合わせて杉戸さんと服部さんが来館した。服部さんは、小屋の形が特徴的な造作壁の内側に貼るオリジナルの壁紙を8種類制作した。経師貼りのようにパリッと貼るのではなく、上端だけをガンタッカーでとめて、下端は少し浮くようなラフな貼り方。OSB合板の緩めな雰囲気とよく合って、軽やかさが出ている。この壁紙の上から、杉戸さんの作品が即興で展示されていく。作品の位置は事前には決めず、図面にも壁面だけが描かれていた。

オリジナル壁紙を施工中の様子 [筆者撮影]

オリジナル壁紙を施工中の様子 [筆者撮影]

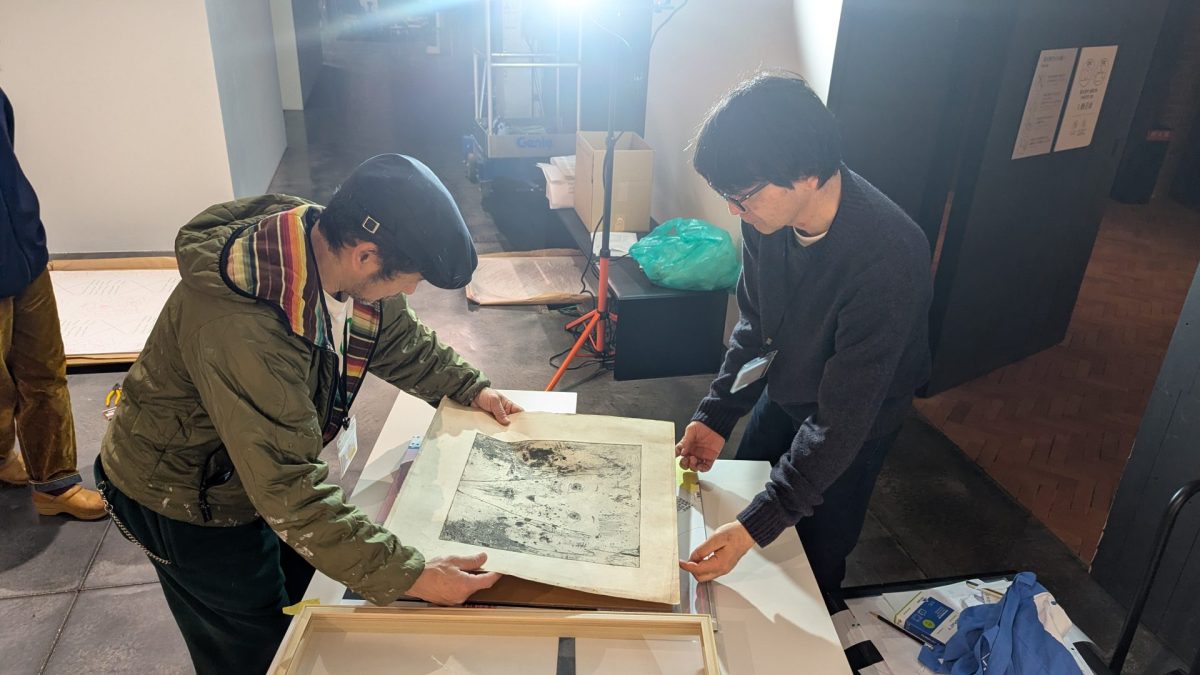

2階のコレクション展も同時に設営と作品設置を行なっていた。今回、収蔵以来初めてのお披露目となる作品のひとつは雨宮庸介氏の《H&T. A,S&H. B&W.(ヒール&トゥー、 アップル、ストーン&ヒューマン、ブラック&ホワイト)》だ。「2021年度 春夏プログラム りんご宇宙 — Apple Cycle / Cosmic Seed」で展示され、筆者も制作に大きく関わった作品《チャールズのかしの木座にりんごの実のなる》を基に再制作されたものである。ライトボックス状になっている什器の上にりんごの彫刻などが並び、さらに天井からは照明が吊るされている作品だ。再制作といっても、以前の《チャールズ〜》からはかなりの変貌を遂げており、作家がいない状態での初展示はなかなか難易度が高いかと思っていたが、雨宮さんからのわかりやすい映像のインストラクションが各パーツごとに用意されていて、それを見ながら作業を進めることで問題なく設置が完了した。天井の配線など、下から見て乱雑に見えないよう、気を遣って配線処理をした。

配線処理を終えた作品 [筆者撮影]

配線処理を終えた作品 [筆者撮影]

展示室という“スタジオ”

杉戸さんと服部さんは、会場のいろいろな場所にポスターを貼ったり作品を設置したり、時には二人で協働して何かを即興で作り出したりと、終始楽しそうに作業をしていた。

オリジナル壁紙の端材を、額縁の素材として活用している様子 [筆者撮影]

オリジナル壁紙の端材を、額縁の素材として活用している様子 [筆者撮影]

展示室の奥の倉庫は、機材や使わない仮設壁などをしまったり、簡単な作業ができるようになっている。正式には収蔵庫1という名前はあるのだが、高所作業車や機材などを入れる関係で作品と同居はしづらく、さまざまなものが置かれていて、筆者の作業部屋のようになっているのでいつのまにか「澤田さんの部屋」と呼ばれている。今回の施工期間中に、杉戸さん自らこの部屋にあった木材をカットし、組み立て色々なものを作っていた。前の展覧会で、プロジェクター台として制作をしたものをバラした木材や、今まで使っていたツーバイフォーの木材なども置いてあったのだが、杉戸さんの作品の裏の部材や、展示台として活用され、再び日の目を見るようになった。

展示台を改造する杉戸洋さん [筆者撮影]

展示台を改造する杉戸洋さん [筆者撮影]

既製品の壁紙をラフに貼る、前の展覧会の壁の色そのままの仕上げにするなど、既存のコールタール壁の黒い色との対比や、空間全体のさまざまなものとの関係性から、作品や、そうでないものたちがどんどん設置されていく。

至るところに追加されていく木っ端など [筆者撮影]

至るところに追加されていく木っ端など [筆者撮影]

一方、筆者の作業はというと、全体の照明やキャプションを調整しながら、各展示室にある映像作品などの音も本番仕様で流していき、展覧会全体としてちょうどよい音量を探っていく。2階展示室にある、奈良美智さんが高校時代に関わったロック喫茶「JAIL HOUSE 33 1/3」から流れる音楽も、杉戸さんと相談し、いつもより大きい音量で流すことで、1階の展示を見ている時にも聴こえるようにした。展覧会の映像作品などの機器を調整し、それぞれをなるべくボタンひとつで起動と終了ができるようにする。

展示室3という吹き抜けのあるメインの展示室には、設営期間中にはまるで杉戸さんのスタジオのように作業場が広がっていった。実際にそこで杉戸さん、服部さんが黙々と作業を進め、さまざまなものが現場ででき上がっていた。最終的にはその作業場がそのまま、展示の一部になり驚いた。

名残惜しそうに作業を続ける杉戸さんと服部さん [筆者撮影]

名残惜しそうに作業を続ける杉戸さんと服部さん [筆者撮影]

オープン前日、夜もかなりいい時間になってきたので、完成に近づけるために台車や脚立を片付ける。杉戸さんは、まだ細部を調整し続けている。「まだまだこれからエンジンがかかってくる時間なんだけど、、」と言いながら、渋々作業の手を止めて、ようやく展覧会が完成した。

展覧会の完成前は、時間に追われ、必死に作業の仕上げと片付けをしているというのが常なのだが、今回は杉戸さんと服部さんの波長の合った緩やかな楽しげな雰囲気からか、まだまだこの時間が続いてほしいと思うほど楽しい時間だった。長い時間をかけて作り上げてきた展覧会に、最後の最後まで自分の手をかけられるのは、美術館に常駐しているテクニカル・ディレクターの特権であろう。杉戸さん、服部さんと共に作り上げた展覧会がどのようなものになったのか、実際に弘前れんが倉庫美術館に足を運んでぜひ見ていただきたい。

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)