フォーカス

ビエンナーレ物語、そしてイスタンブールとテッサロニキへ

市原研太郎(美術批評)

2011年11月15日号

2──イスタンブール

周知のように、トルコのイスタンブールは、歴史上ローマ、ビザンティン、オスマンといった帝国の首都で、東西の文明の結節点にして、その交流の中心地として栄えてきた。トルコは現在、イスラム政党が政権の座にあるが、ケマル・アタテュルクによる革命後の20世紀、世俗化と近代化を推し進めるなかで、イスラム諸国ではもっとも発展した国へと成長した。そのトルコ最大の都市であるイスタンブールで、現代アートの祭典であるビエンナーレが開催されるようになって25年弱、今年で12回目が行なわれる。このビエンナーレの特色は、なんといってもイスラム教の文化圏で開かれる数少ないビエンナーレのひとつということで、会場に市内各所の有名な建築物や、社会的、政治的に注目される施設が使用されることにあった。かく言う私も、ビエンナーレ会場を訪ねるついでに、ガイドに載っている多くの名所旧跡を観て回った経験をもつ。アートの鑑賞かたがた観光もできるという欲張りな特典のついたビエンナーレなのである[図1]。

イスタンブールでビエンナーレが開催される経緯には、この類いの大イヴェントにありがちな地域振興の目的というより、外国人にイスラム圏の社会や文化を知らしめることで、ヨーロッパの仲間入り(EU加盟)を促進するという政治的意図があると思われる。現代アートが、近代化に必須な自由を象徴する先進的表現だとすれば、トルコの近代性を宣伝する格好の機会になることが、ビエンナーレを開催する背景にあることは間違いないだろう。1990年代、トルコでビエンナーレが開催されていると耳にして、私が少なからず驚いたのも故無しとしない。聖像禁止のイスラム教の国で、現代アートが成り立つのか? そういった無知で素朴な疑問は、20世紀の終わりに初めてイスタンブールを訪れた折に感じていたことだ。実際、当時のイスタンブールには、ビエンナーレは開かれたのはよいが、近現代の美術館はなく、現代アートを扱うギャラリーもなかった。ところが、ビエンナーレが開始されてしばらくすると、近現代美術館やギャラリー、そしてインスティテュートや銀行がサポートするノンプロフィットのギャラリーや、個人コレクションの展示スペースが現われるようになった。それにともない、多くの有能なトルコ人アーティストが輩出されるようになったのである。まさにビエンナーレに触発されて実現した現代アート隆盛の模範例が、イスタンブールにはある。

このビエンナーレは、よく組織されていると述べたが、それは展覧会の構成だけでなく、それを企画する人間にも反映されている。ビエンナーレのキュレーターに、その後アート界で活躍することになる人物を指名したのである。トルコからは、ワシフ・コルトゥン、国外からは、ローザ・マルティネス、長谷川祐子、ダン・キャメロン、チャールズ・エッシェ、ホウ・ハンルゥ、WHWなど。彼らが取り上げたアーティストで、やはりその後有名になった者も多いが、ここではドキュメンタリー映像を現代アートの一ジャンルとして確立するのにおおいに貢献したトルコ人アーティスト、クトゥルー・アタマンの名前を挙げておこう(今回のビエンナーレには参加してないが、市内の銀行系のギャラリーで新作展を開催していた)。つまり、イスタンブールは、先進的なアートを開発・実験する前線基地としてめざましい成果を上げてきたのである。これが、この文章の冒頭で、カンジュと並んでイスタンブールを真っ先に推奨した理由である。イスタンブール・ビエンナーレは、現代アートのリーダー的展覧会としての地位を築くことに成功したといっても過言ではない。

1──イスタンブールの街並み

五つのテーマを基にした会場構成

さて2011年のビエンナーレは、どうだっただろうか? これまでと大きく変わったところがある。それは、会場の場所とその空間構成の仕方に端的に現われている。会場は、しばらく前からメイン会場として使われてきたアントレポ(ボスフォラス海峡に面した港の一角にある旧税関の倉庫で、その横には近代美術館がある)一カ所だけだったのである[図2]。じつは、展覧会に使用された建物はアントレポ3と5の二つだが[図3,4]、それらは同一の敷地内にあるので、これまで市内に展開された複数の会場の戦略的な使用とはまったく対照的であり、オープニングのために会場を訪れた私は、いささか拍子抜けした。これでは、5日間の滞在を予定した日程が余ってしまうのではないか。拍子抜けは、これにとどまらなかった。会場に展示された作品が、全般的に物量やサイズが小さいだけでなく、色遣いや色調も地味だったのだ。私は、バブル期のスペクタクル的な作品には批判的だったので、このような作品に違和感を覚えることはないが、会場のほとんどが、スペクタクルとは正反対のタイプの作品で埋められているのを見渡すと、いささか物足りない気分になるのは仕方がない。だが、そのような第一印象は、作品をじっくり鑑賞していくうちに消し飛んだ。たとえはともかく、スルメのように噛めば噛むほど味が出てきたのだ。このように、第一印象と時間をかけて鑑賞した後の感想が異なる展覧会も珍しい。

2──アントレポ

3──アントレポ 3

4──アントレポ 5

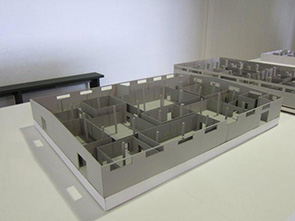

ビエンナーレの主催者が、フォーマリズムとかミニマリズムと形容するように、今回のビエンナーレは、これまでと打って変わって、会場ともども展覧会がコンパクトにまとまっていた。そうでなければ、こぢんまりとしていた。展覧会の形式が、このように大きく変化することで、そこから受ける印象は一変する。その感をより強くしたのが、SANAAの西沢立衛(今回のビエンナーレに参加した唯一の日本人)が設計した会場の空間構成である。模型や会場風景の写真で見て取れるように、トタン板で囲われた平面図が矩形の展示室と展示室の間に、人が通れるほどの隙間があって、開口部から各々独立した展覧会に入り、その空間に飾られた作品を鑑賞する仕組みになっている[図5-9]。

5,6──会場模型

7-9──会場

一カ所に集約された会場の空間構成が、展示室をフォーマリスティックかつミニマルに限定している。だが、少し穿った見方をすれば、このような展覧会形式を採ったことの裏には、政治的な制約が暗黙のうちに働いていたのかもしれない。イスラム政党が国政を司るようになってから、トルコの社会がさまざまな面で保守化していると聞く。現代アートの先進性は、その自然の流れで政治批判を引き寄せる。ハンルゥが企画を担当した2007年のビエンナーレでは、彼がメディアを通じてトルコの政治に関わる批判的発言をしたことで非難を受けた。もし、このような政治的風当たりが強くなっているとすれば、現代アートの影響力を弱めるために、会場を一カ所に押し込めるようなことが起こってもおかしくはない。だが、予断で語ることはやめにしよう。そのような事情で会場が狭められたとしても、逆にそれが幸いし、作品と会場、そして出展作同士が刺激し合い、その相乗効果でカオス的なエネルギーを発散する(ハンルゥの企画のときが典型的)、これまでの会場の様子とは対極的な、すっきりと簡潔な雰囲気を醸し出していたのだから。周囲の環境とは無関係に会場が設定され、会場とは無関係に展覧会が隣り合わせに独立して行なわれる。つまり、多数のグループ展と個展が組み合わされることになる(全部で59の展覧会)。このようなビエンナーレの成り立ちに異論がないわけではない。普通の展覧会とビエンナーレとは違っていてほしいという意見が、それである。環境と会場から展覧会が独立する代償に、地域との接触や交流だけでなく、現実や社会への批判精神が失われてしまうのではないか。だが、今回のビエンナーレについては、それは杞憂だった。スルメのような味のある展覧会に仕上がったのは、じっくりと鑑賞しているあいだに、作品から批判的精神のエキスが滲み出てくるからである。

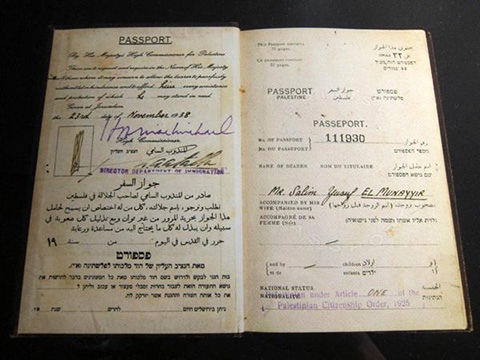

会場の構成を、もう少し詳しく説明しよう。まず、ビエンナーレの企画の原点に、フェリックス・ゴンザレス=トレスがいる。それは今回のビエンナーレの二人のキュレーター(ジェンズ・ホフマン[Jens Hoffmann]、アドリアーノ・ペドロサ[Adriano Pedrosa])が立てた企画の前提であり出発点である。いまや現代アートの活動にインスピレーションを与える源泉のひとつとなったゴンザレス=トレスを取り上げ、彼の代表的な五つの作品を幹として、そこから抽出されるテーマを枠組みに複数のアーティストの作品を選び出す。そして、それらを枝葉のように付け加えて五つのグループ展を構成する。さらに、このようにして出来上がったグループ展の周囲に、同様の(同一であったり類似した)テーマをもつ作品を並べた複数のアーティストの個展が配置される。この展示方法で特徴的なのは、展覧会全体の幹に当たるゴンザレス=トレスの“Untitled”とタイトルされた5作品が、展示室の壁にその解説はあるももの、実物が飾られることはない(カタログに図版が掲載されている)ということである。壁の説明の冒頭にある作品のタイトルに続いて、カッコ内にグループ展のテーマとなる単語が書き込まれている。それらの単語を読むと、〈Abstraction〉〈Ross〉〈Passport〉〈History〉〈Death by Gun〉とある。この五つのテーマを共有する諸作品を集めたグループ展のなかでは、〈Abstraction〉〈Ross〉〈History〉に見応えがあった。〈Abstraction〉は、展示空間の形式にマッチしたミニマルな作品が置かれ[図10,11]、〈Ross〉は、ゴンザレス=トレス本人と彼のパートナーがエイズで亡くなったことを背景にして人間性を探求し[図12,13]、〈History〉は、時間的な射程の長さにおいて、多様な主題を展開する作品が設置された[図14,15]。〈Passport〉と〈Death by Gun〉は、各テーマをリテラルなかたちで表現する作品(たとえば、パスポートやアイデンティティカードの陳列や、戦闘で斃れた兵士を写した古い戦争の写真)を展示して、わかりやすいが冗長感を漂わせていた(もちろん、作品自体がダメというのでは全然ない)[図16-21]。

10,11──Abstraction

12,13──Ross

14,15──History

16,17──Passport

18──Passport, Dor Guezi

19,20──Death by Gun

21──Death by Gun, Mathew Brady

これら五つのコアになるグループ展の周囲に、テーマに関連する作品を集めた個展を配置し、かつ五つのテーマによって形成された個展の集合の境目が相互に浸透するように見えるこのビエンナーレの構造は、私の長いビエンナーレ経験でもお目にかかったことはないタイプのユニークな展覧会である。たとえば、2010年のカンジュ・ビエンナーレは、「イメージ」をテーマに、これに当てはまる広いレパートリーの作品群を一堂に会した大展覧会の様相を呈していたが、一人のアーティストを際立たせ、不在とはいえその作品を中心に構成されるということはなかった。カンジュは、リニアな順路にそってテーマを実証すべく大量の作品を並べ、作品の質と量で圧倒し、鑑賞者を納得させるまで離さなかったのだ。これに対して、今回のイスタンブールで特筆すべきは、上記のように展示室の複雑で重層的な幾何学的配列だが、そのうえに、設置された諸作品が空間の形式に見事に対応していたということである。作品の形態が、その容器に合うようミニマルに圧縮されていたのだ。だが、ミニマリズムの作品が、内容を等閑視する傾向が強いのに対して、イスタンブール・ビエンナーレは、それをなおざりにすることはない。作品の一部に見られるテーマをストレートに反映する冗長性も、内容を重視する姿勢が、勢いあまってそうさせたと言えなくもない。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)