フォーカス

ビエンナーレ物語、そしてイスタンブールとテッサロニキへ

市原研太郎(美術批評)

2011年11月15日号

歴史的建造物にてテーマを体現

しかしなんといっても、今回のテッサロニキ・ビエンナーレのタイトルにしてテーマである“Old Intersections-Make it New”を見事に具現化していたのは、以下に紹介する三つの会場の展示だったのではあるまいか。テッサロニキの歴史を調べれば、マケドニア地方の中心のこの都市は、さまざまな文化の移動や拡大の交差点として発展してきたことがわかる。その至るところに、古代ギリシャ・ローマの遺跡、ビザンティンのイコンやモザイク、イスラムのモスクやハマム、そして正教会の教会が存在するのは、その証拠である。それだけではない。文化が入れ替わったことを如実に物語るかのように、同じ遺構のなかに複数の文化が重複し混淆することがある。ビエンナーレは、そのような歴史的建造物を選び出し、その空間に歴史と切り結ぶような作品を並べて、歴史的な交差の意義を現在に蘇らせようとした。もちろん、それはたんなる過去の再提示ではない。カタストロフもありうる不確実な未来に向け、過去の知識や知恵が役立つよう期待されていることは言うまでもない。

その三カ所の会場は、Bey Hamam(Baths of Paradise)と呼ばれるオスマン統治初期につくられたハマム(いわゆるトルコ式の風呂)、20世紀初頭に建てられたモスクYeni Djami、そしてCasa Biancaというユダヤ人の所有であった館である。

Bey Hamam[図69]は、テッサロニキの中心に位置し、観光名所として一般に公開されているが、ここで展示された作品は、ハマムという社交的機能を併せ持つ空間に相応しく、メディア関係の作品が多く配置されていた。建物の内部は風呂ごとに細かく仕切られ、それぞれに作品(といっても、テレビやドキュメンタリー写真、新聞、本などの印刷物)が陳列されている。そのすべてが、アートを社会と結びつけるメディアの重要性を訴えるものであった[図70-73]。また、タンジール(モロッコ)のシネマティック所蔵の映画とヴィデオを投影するコーナーもあった[図74]。

69──Bey Hamam

70──Zeina Maasri

71──Arab Image Foundation

72──Archive

73──PRISM TV

74──Cinematheque de Tanger

次に、Yeni Djami[図75]は、New Mosqueと翻訳されるように、20世紀に入ってすぐ建立されたモスクだが、イスラム教に改宗したユダヤ人が寄進したものである。テッサロニキに居住していたユダヤ人は、オスマンの征服時代に一部がイスラム教に改宗した。このモスクの外観から、純然たるイスラム建築ではない、ヨーロッパ風の要素が混ざっているのが窺えるのは、そのためである。ここには、本ビエンナーレに参加した唯一の日本人アーティスト高橋尚子(Naoko Takahashi)[図76]や、イスラムの旋回舞踊を真上から撮影したムタズ・ナスル(Moataz Nasr)のヴィデオ、移民の苛酷な運命を予感させるニコライ・ベンディックス・スクーウム・ラーセン(Nikolai Bendix Skyum Larsen)の彫刻[図77]、独裁者の肖像をデフォルメして描くMarwan Sahmarani(マルワン・サハマラニ)[図78]、そしてギリシャの財政危機が引き金となった電力制限を題材にしたモーニラ・アル・ソス(Mounira Al Solh)のインスタレーション[図79]などが並べられていた。

75──Yeni Djami

76──Naoko Takahashi

77──Nikolai Bendix Skyum Larsen

78──Narwan Sahmarani

79──Mounira Al Solh

Casa Bianca[図80]は、現在では美術館として使用されているが、元々テッサロニキで精力的に活動したユダヤ人のブルジョワが建てた邸宅であり、ユダヤ人の痛ましい悲劇の行く末を無言で見守ってきた歴史的な記念物である。テッサロニキにおけるユダヤ人は、紀元前から、イスラム、近代ギリシャ時代を通して、この都市に定住し、最盛期には50,000人の人口を擁するようになった。その栄華が一瞬にして崩れるのが、1941年のナチスの侵攻であった……。第二次大戦が終結して帰還したユダヤ人はわずか2,000人、現在の人口は1,000人だという(テッサロニキ考古学博物館で開催されたビエンナーレ関連企画展“The Jews in Thessaloniki. Indelible marks in space”より)。Casa Biancaに飾られた作品は、ユダヤ系イタリア人作家イタロ・ズヴェーヴォ原作『ゼーノの意識』のアニメーション作品(ウィリアム・ケントリッジ作)、そして、ファシズムとしてナチスと同盟を結んだイタリアの、その時代を代表する形而上絵画[図81]。そして個人の住居であることからか、個人的にファンタジックな世界を描き出す作品が多く展示されていた[図82-86]。

80──Casa Bianca

81──Alberto Savinio

82──Margherita Manzelli

83──Pavlos Nikolakopoulos

84──Christiana Soulou

85──Manfredi Beninati

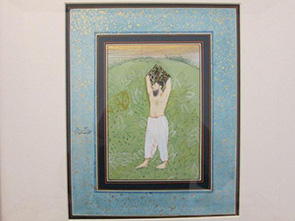

86──Imran Qureshi

以上すべて筆者撮影

テッサロニキ・ビエンナーレを通観して感じたことは、テッサロニキが、過去にもそして現在でも、RockでHardなPlaceであり、いつの時代も、人間はその状況をなんとかやり過ごして生き延び、そして、それを繰り返してきたということである。だが、それは、苛酷な運命を悲観的に受け入れることを意味しない。アラブの苦難やユダヤの悲劇が、人生の知識のアーカイヴに収められ、アートに本質的に備わる肯定の力強さが、人間の尊厳や幸福を掴み取るきっかけを見出すことを可能にするのである。

第3回テッサロニキ・ビエンナーレ

会期:2011年9月18日(日)〜12月18日(日)

4──結論

以上の説明は、形式から入る(イスタンブール・ビエンナーレ)か、内容から入る(テッサロニキ・ビエンナーレ)かはともかく、ヴェネツィアで顕著になった「社会性」を追求するアートが、両ビエンナーレに共通して認められる特徴だったと結論づけることを許すだろう。では、タイトルやテーマが、個々の作品の価値を毀損したり低減したりすることはないのだろうか。テーマの意義をあまりに強調することは、表現がもつ豊かな多義性をひとつに制限し、単純化してしまうことになりはしないか。それは、表現にとって致命傷となりかねない欠点となる。解釈の多様性こそが作品の生命であり、その価値を高めるものだからだ。だが、その考えは完全に間違っている。理由はこうだ。作品は、それ自体としては〈無意味〉であるが、それに意味を付与するのが、表現の受け手である鑑賞者の視点であり、展覧会のテーマは、機能的に作品に内含されるというより、鑑賞者の視点を代表する光源となる。つまり、その光に照らされて表現の一側面の意味が浮かび上がるのである。これだけではない。それにともなって、光がもたらす意味を核にして、作品の他の要素の意味が際立ってくる。このようにテーマは、作品の価値を減じるどころか、特定の意味を浮き立たせることで価値を高め、さらに他の意味=価値を付加するのだ。展覧会のテーマは、結果として作品の価値を増大させることに貢献するのである。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)