フォーカス

ロックダウン明けのパリ、ルーヴル美術館より

栗栖智美(美術ライター、通訳、コーディネーター)

2021年06月01日号

L'art est une évasion de la réalité.

「芸術は現実からの逃避である」とはアンリ・マチスの言葉であるが、この1年、フランスは、いや世界は、未曾有のCOVID-19というウイルスに対して現実逃避をする場所さえも奪われてきた。

現実逃避。それは人によっては旅行であり、レストランでの食事であり、美術鑑賞である。忙しい日々をふっと忘れさせてくれるものがあるからこそ、毎日頑張れるのだ。

このウイルスによる長い「戦争」(マクロン仏大統領は演説で何度も「戦争」という言葉を使った)はまだ終わっていないものの、5月下旬時点で人口の38%へのワクチン接種を完了させたフランスは、「終戦」が近いことを感じ取っている★1。

現在、「終戦」への道のりは段階的、計画的に行なわれており、5月19日には美術館・映画館など文化施設の待望のオープンとなった。今回は、フランスにおけるCOVID-19との戦いの経緯と、美術館オープンの模様をお伝えしようと思う。

ルーヴル美術館再開後の《モナ・リザ》の展示

ロックダウンと文化支援政策

フランスは、大統領や首相が定期的にCOVID-19対策を国民に説明してきた。メモをもとに、フランスが辿った経緯を簡単におさらいしようと思う。

第1回目のロックダウンを発表するマクロン大統領。毎回エリゼ宮から生放送される演説は、20時から20分ほど続く。国民の目(カメラ)から視線をそらさず、わかりやすい言葉で簡潔に演説をする姿はいかにも大統領としての威厳に満ちている。その後France 2局のJornal 20hという番組で解説がつけられ、国民も毎回のロックダウンが具体的にどのように行なわれるかすぐに理解できる。

昨年3月17日から、第1回目のロックダウンが始まる。美術館など文化施設はもちろんのこと、生活必需品以外の商店も閉店、許可証がないと外出禁止、学校も閉校というもっとも厳しいものだった。

5月11日にロックダウンが解除された後も、大型美術館は閉館を継続(ルーヴル美術館の開館は7月6日)。

夏には新規感染者数も落ち着き日常を取り戻した。かに見えたが、9月26日よりパリなど数都市が再び警戒強化ゾーンとなる。

10月17日、21時から朝6時までの夜間外出制限が施行され、30日には2度目のロックダウン開始で、またも文化施設の閉鎖。12月1日まで、12月15日まで、1月7日まで、1月末までと、政府は文化施設のオープンを示唆してきたが、開館は許可されず、ロックダウンだけは12月15日解除。

今年1月16日には夜間外出制限が18時からと強化され、3月19日にパリは3回目のロックダウンに突入。(4月3日にフランス全土がロックダウンへ)

ようやく4月の政府発表で、普段の生活への移行が段階的に行なわれることが明らかになる。

5月3日に学校再開と地域間の移動制限解除★2。5月19日にすべての商店、文化施設とレストラン・カフェ(テラス席のみ)のオープンとなり、夜間外出制限が21時まで延長。6月9日にはレストラン・カフェの全席オープン、夜間外出制限が23時まで延長、パス・サニテール(いわゆるワクチン・パスポート)の提示で5,000人までのスポーツ試合・展示会などの開催許可。6月30日に夜間外出制限解除で完全にロックダウン終了となる。

毎回のロックダウンの判断は、新規感染者数の増大(昨年冬は最大で6万人/日を超えた)や医療機関の逼迫が原因で、3回目のロックダウンの終了はワクチンの普及が背景にある。12月27日に始まったフランスのワクチン接種は、高齢者・医療従事者と段階的に行なわれ、現在では18歳以上から簡単にワクチンの予約、接種が行なわれるようになった(40代、基礎疾患なしの筆者も5月下旬に1回目の接種を完了)。

2021年2月、第3回ロックダウン中の誰もいないルーヴル美術館(立っている人は警護スタッフ)

文化政策に目を向けてみよう。ロックダウンでの文化施設の閉鎖に伴い、仕事ができないアーティスト、文化事業関係者のために、フランスは昨年3月の時点で緊急初期支援策として2,200万ユーロ(約28億円)と音楽・映画・視聴覚事業に対し追加支援5,000万ユーロ(約65億円)を拠出。2回目のロックダウンでは、さらに文化セクターに対して20億ユーロ(約2,500億円)の支援を行なうことを発表している。

首相も「文化は我々の暮らしには重要な要素である」と述べ、何度も文化活動再開の可能性を探ってきた。首相と保健相を中心に行なってきた定例の記者会見でも、文化相もときおり登場するあたり、さすが文化の国だと思わされた。

もっとも、大規模コンサートや観客入り試合など、特に音楽・スポーツ業界はいまだ活動が制限されているので手をあげて喜ぶことはできないのだが、とにかく去年の3月からの14カ月で10ヶ月以上も禁止されていた文化活動が、5月19日をもって解禁。やっとフランス人らしくアートを謳歌できる自由を手にしたと言える。

ちなみに、第3回ロックダウンの解除のタイミングで発表されたのが「Pass Culture」。アプリをダウンロードして登録すれば、18歳の誕生日を迎えてから2年間、文化に関する出費を300ユーロ分自由に使えるというもの。2019年からいくつかの県で実施されていたのだが、2022年にフランス全土で施行することになった。美術館入館料でも音楽ファイルのダウンロードでも、ダンス教室の月謝でも、コンサートの入場料でも、画材や小説、ゲームソフト、漫画でも、文化に関するものなら300ユーロ分を18歳の誕生日プレゼントとして国(文化省)が支給してくれるというものだ。フランスではこの14カ月間、中高生・大学生はクラスの半分しか登校できなかったり、新学年が始まってもクラスメイトに会うこともないままオンライン授業が進んだりと、学生生活を謳歌できずにいた。またベビーシッターなどのアルバイトができずに学費の捻出に困っている学生も少なくない。この政策には賛否両論はあるものの、若者が強いられてきた厳しい学生生活を考えると、文化普及を促してこころを豊かにしてもらおうとするフランスならではの素敵な政策だと思う。

コロナ時代のルーヴル美術館

5月下旬、7ヶ月ぶりにオープンしたルーヴル美術館に意気揚々と出かけた。そういえば、夏に一時的にオープンしていた美術館が再び閉まる直前に行ったのも、ここルーヴル美術館だった。感染者数がうなぎ上りの状況でロックダウンが囁かれるなか、イタリア絵画の大ギャラリーは海外からの観光客がほぼゼロにもかかわらず混雑し、人の少ない18・19世紀工芸展示室へと避難したのを覚えている。

COVID-19の前から、ルーヴル美術館では混雑回避のため当日券の販売は確実ではなく、チケットはオンラインで事前購入が推奨されていた。今ではほぼすべての美術館が、ソーシャルディスタンスによる人数制限のためにオンラインでの事前購入システムを導入している。久々の美術館オープンにオンライン予約も殺到するのでは? と危惧したのだが、意外にも満員の日にちも時間帯もなく、前日でも好きな時間に購入できた。今回の文化施設オープンの条件として、1人あたり8㎡が確保できるように人数制限が掲げられた★3が、なんせ70,000㎡を誇るルーヴル美術館なので、8,750人の観客を迎えることができる計算になる。

ルーヴル美術館YouTube公式チャンネル「Visitez le Louvre en toute sécurité!(ルーヴル美術館に安全に訪れることができます!)」

さて、今回、真っ先に目についた変化は、入場ゲートの設置である。これまでスタッフが鎮座する入口で、一人ひとり並んで入場券を見せてスキャンしてもらう(あるいはなぜか来場客自らスキャンするはめになる)という、前時代的な無駄の多い入場の仕方だったのが、ナポレオンホールの各セクションにアクセスする入り口3カ所に(電車の改札のような)入場ゲートが数台設置され、一気に複数が入場できるシステムに変わった。行列で「密」ができるのを避けるために設置されたのだろうか。

新設された入場ゲート。予約券のバーコードをスキャンする

左右に写っているのが無人となったインフォメーション窓口

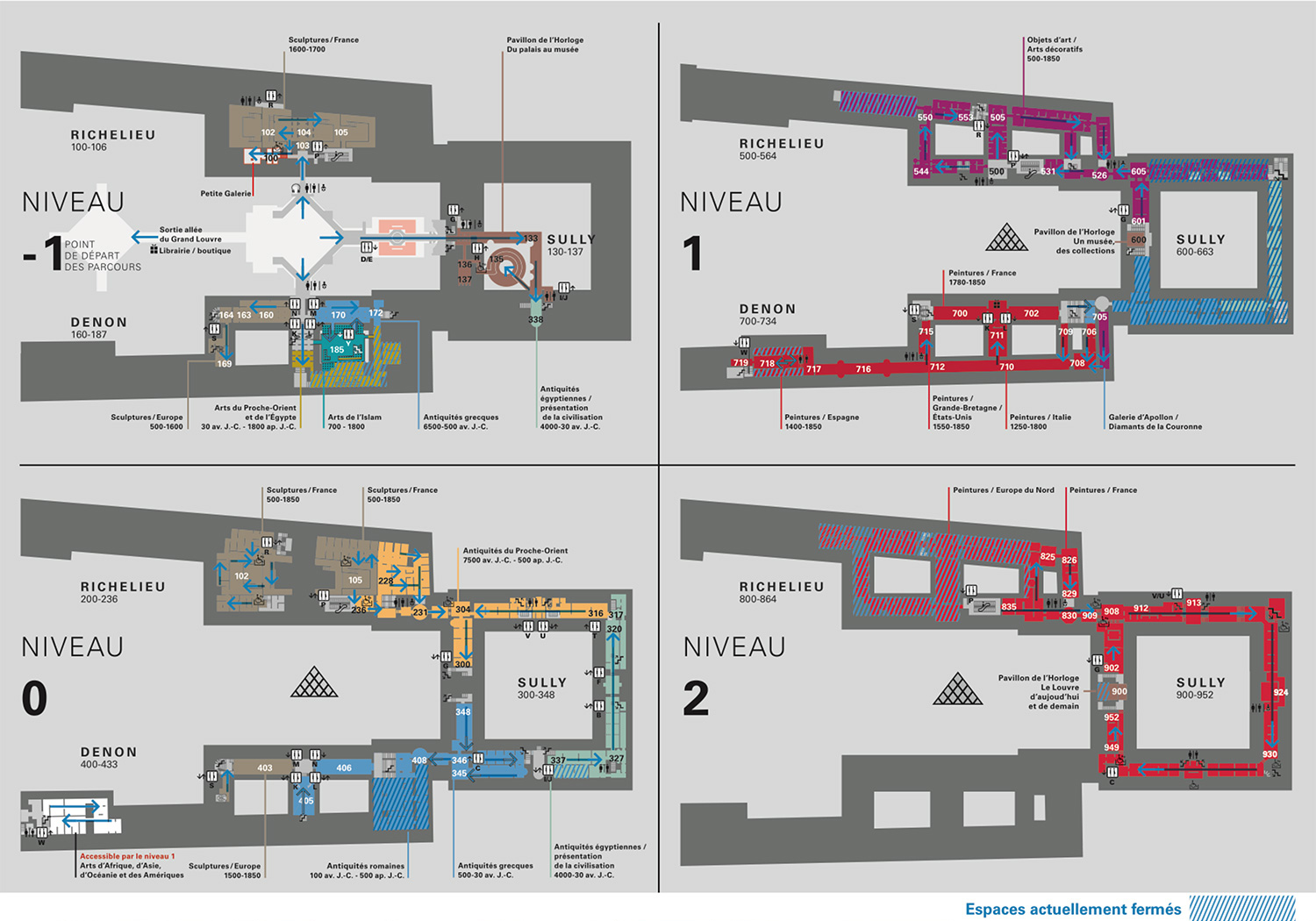

もうひとつの変化は、各言語で配布されていた紙のフロアマップがなくなったこと。ナポレオンホールには大きなインフォメーション窓口が2カ所あり、スタッフが来場者の質問に答えたり、案内をしていた。そこで数カ国語に翻訳されたフロアマップを無料配布していたのだが、今回はスタッフもおらず、フロアマップもナシ。かつての入場カウンターも無人で、そこにフロアマップが貼られており、QRコードで自分のモバイルにダウンロードできるようになっていた。これが意外に便利で環境にもよいと思ったが、年に数回バージョンアップされていた紙のフロアマップがもう存在しないのは、ちょっと寂しい気もする。時代の流れだから仕方ない。

サモトラケのニケ彫像に向かう階段 左:2019年6月撮影 右:2021年5月末撮影

展示室に向かう前に大きな2つの変化を発見して、中はどんなに変わったのだろうと期待に胸を膨らませたのだが、実はほとんど変わったところはなかった。人が少ない、といったことくらいか。その少なさも、昨年10月(2回目のロックダウン直前)の7割くらいで、COVID-19前の2割くらいだろうか。もっとガランとしているかと思ったが、そうでもなかった。さらに、フランス語だけではなく、ドイツ語、英語、イタリア語など多言語が聞こえてくるところを見ると、多少はEU内から旅行客がきているのかもしれない。

ずっと改修中だったルネサンス初期の展示室天井

ドゥノン翼1階のレオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとするイタリア絵画の大ギャラリーに向かう手前に、ジョットーやボッティチェルリ、ウッチェロなどのルネサンス黎明期の作品展示室があり、ここはCOVID-19前から長いこと修復中で作品も撤去されていたのだが、今回晴れてお披露目された。高い天井には照明が新たに設置されていて、自然光とライトで明るい雰囲気に様変わり。作品の印象がずいぶん変わったように思う。

《モナ・リザ》を見るまではこの整列ポールの後ろまで行列があったのだが、この日の待ち時間は1分ほど

《モナ・リザ》の展示室は、以前から作品を間近で見るために並ぶようになっているが、今回は人も少なめですぐに自分の番になった。スリも発生するほどの大混雑ぶりが一転して、団体の観光客もおらず、ゆっくりと作品を鑑賞することができたのはありがたい。

そして、19世紀新古典主義、ロマン主義の大作の展示室も、ダヴィッドやジェリコー、ドラクロワの作品にはそれなりに人だかりができるものの、観客を避けて作品だけの写真を撮るのも苦労せず、椅子に腰掛けてじっくり作品の細部を観ている来場者も多かった。

最新版のフロアマップ。斜線は閉鎖されている展示室。矢印は今回新しく決められた順路

その後、フランス絵画を観ようとシュリー翼2階に向かうも、いつものルートが通れない。COVID-19のために一方通行の順路が作られていて、逆行しようとするとスタッフに止められてしまうのだ。いつも行き慣れているルートではダメで、順路に沿って鑑賞しなければならず、かなり遠回りをせざるを得なかった(とはいえ、年代順に観ることができたので理にかなっていたのかもしれない)。

最新のフロアマップでは閉鎖となっている展示室も、行ってみると公開しているところが多かった。迂回でヘトヘトになりながらも、フランス絵画と北欧絵画の展示室(ここは閉鎖となっていたが開いていた)まで見学してきた。

フランスと北欧の絵画展示室は、いつでも人が少ない。今回もその半分くらいの人で、すれ違うのは監視スタッフばかり。順路に注意しながら、フロアマップをときどき見て、最短距離で最大限作品を観ようと欲張って、4時間の美術鑑賞を終了した。

ルーベンスの《マリー・ド・メディシスの生涯》の展示室もガラガラで一つひとつの作品をじっくり見ることができた

ミュゼオープンから1週間目の来館者たちを見ていると、異なる展示室で同じ人とすれ違うのに気づく。人が少ない絶好の機会に、なるべく長い時間珠玉の作品を独り占めしようと、みなゆっくりと鑑賞していたようだ。これまでは「とりあえずいくべき名所」として世界中からの観光客が大作に押し寄せていたのだが、今回はルーヴル美術館ファンばかりのようで、人が集中することもなく(さすがに《モナ・リザ》は大人気だったが)、ちょうどいいソーシャルディスタンスを守りながら鑑賞できたのは、とてもありがたかった。

併設のカフェは室内なので、この日はまだオープンの許可が下りていなかったのだが、家からサンドウィッチなどを持ってきて、ナポレオンホールの椅子に座ってランチをしていた人が多かったのは、作品をじっくり観たいという美術愛好家の熱量の現われかもしれない。

ピンチをチャンスに──オンライン展開、リノベーション、余裕ある鑑賞

ルーヴル美術館のYouTube公式チャンネル

そんなルーヴル美術館は、2019年に大規模なレオナルド・ダ・ヴィンチ展を開催し、年間960万人の来館者を記録したが、COVID-19の影響で2020年はその72%の訪問者数を失ったという。9000万ユーロ(約114億円)の損失だ。しかし、ロックダウン中に、その失われた観客を呼び戻すことに成功したのが、2009年から力を入れているSNSでの活動で、YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、Weibo、WeChatなどで14の公式アカウントを持ち、世界中の930万人にフォローされているというのをご存知だろうか。これまでオンシーズンには1日4万人の来場者を迎えたルーヴル美術館が、ロックダウン中でも世界中の40万人と繋がり、専門家による作品解説やテーマごとの議論、子供向けコンテンツなどを提供し、支持されていたのだ。レオナルド・ダ・ヴィンチ展で好評を博したVRのコンテンツもアプリで見ることができるのだそうだ(詳しくは筆者による過去の記事を参考にしていただきたい)。また、第1回目のロックダウン中に48万点の所蔵作品のデータを無料公開したのも、COVID-19以前からいかにオンライン化に力を入れていたかを物語っている★4。

ロックダウン中にオンライン活動を強化した一方、文化省から作品や設備修復のための助成金が拠出されたこともあって、多くの文化施設同様、ルーヴル美術館もまたリノベーションに力を入れていた。2,315人のスタッフのうち約200人が交代で出勤し、建物の損傷や設備の故障を直し、展示室の改修と、展示作品の修復が集中して行なわれた★5。通常は休館日の火曜日にしかメンテナンスができないのだが、ロックダウンのおかげで10ヶ月ほども大規模な工事が可能になったのは、不幸中の幸いなのかもしれない。集中工事の甲斐あってか、ウェブサイトで発表しているよりもはるかに多くの展示室をみることができ、来場者も期待以上に楽しめたに違いない。

COVID-19がもたらした被害は甚大だが、フランス人のシステムD(人に頼らず自ら考えてなんとかするという哲学)のおかげなのか、フランスでは臨機応変に「それがだめならこっちから」と試行錯誤し、なんとか活路を見出してきたように思う。

彼らは変化を嫌う保守的な性格がある一方で、この災難を好機と捉えた人が多く、生き延びるために「オンライン化」という大転換をすすんで受け入れた。閉店を余儀なくされた商店やレストランの多くは、ネットで注文して商品をお店に取りに行くシステム(Click & Collect)を導入し、リアル店舗は営業しないまま商業活動を継続することができたのだ。

ルーヴル美術館も政府による文化施設の閉鎖というピンチを、「今までにないやり方でアートを届けよう」「ロックダウン中にこんなことをしておこう」と、チャンスに変えた。政府からの許可が下りるまでただ門を閉ざすのではなく、着手していたオンライン化をさらに進めて、世界中のあらゆる世代の観客に「来場」してもらうことに成功した。一方でリアルな美術鑑賞体験でも、スムーズな入場と明確な鑑賞順路、換気や消毒の徹底、衛生プロトコルを遵守した展示室と予約制限によるソーシャルディスタンスの確保など、美術作品をしっかりと安全に観ることができる仕組みが作られていた。結果的に「COVID-19以前よりも快適」な美術鑑賞ができたのではないだろうか。

そんな変わりゆくルーヴル美術館を象徴するニュースが、ローランス・デ・カール(Laurence des Cars)氏の館長就任だ。2017年よりオルセー美術館およびオランジュリー美術館の館長を務めてきた彼女は、今年9月1日よりルーヴル美術館初の女性館長に就任する。注目されているのは女性という点だけではなく、「1930年のアメリカ絵画」展(オランジュリー美術館、2016)を成功させ、アメリカとの良好な関係を築いたうえで、2007年から2013年までルーヴル・アブダビの創設の監督としても活躍した点で、アメリカやアラブ諸国との文化外交に期待が寄せられているのだ。54歳という若さでルーヴル美術館の総指揮をとる彼女による、新生ルーヴル美術館も目が離せない。

飲食店はテラス席なら営業可能になり、パリ市も「臨時テラス席」の増設を許可している。店内での営業は6月9日から

COVID-19との「戦争」はまだ終わっていない。「終戦」だと歓喜していたのがただの「休戦」になるのかもしれない。だが、フランス人がこよなく愛す文化とカフェとガストロノミーは、今、晴れて解禁になった。これまでの不自由な期間を取り戻すかのように、アート鑑賞をしたり、カフェで語り合ったり、食事を楽しんだり、旅行をしたりと、現実逃避の計画でフランス人の顔が緩みっぱなしだ。現在は、昨年冬のロックダウンで強制終了となった企画展の延期がメインで新しい企画展はほとんどないのだが、徐々に新企画展やフェスティバルなどホットなトピックも増えていくだろう。6月30日には、パス・サニテールの提示によって5,000人以上規模のコンサートや展示会の開催も可能となる。今年の夏は、文化セクターにとって歓喜のお祭り騒ぎとなるのではないだろうか。秋にまた逆戻りしないように気を引き締めつつ、一年で一番快適なフランスの夏とやっと手に入れた自由を謳歌したい。

★1──5月28日時点で2500万人が1回目のワクチンを接種済み。https://covidtracker.fr/vaccintracker

★2──小学校は4月26日、中学高校は5月3日に再開している。

★3──"Coronavirus COVID-19 Information pour la reprise d'activité"(フランス文化省のサイト「コロナウイルス COVID-19活動再開のための情報」)https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites-regionales/Dossier-Covid-19-Informations-aides-et-reprises-en-Centre-Val-de-Loire/Aide-pour-la-reprise-d-activite-et-la-reouverture-au-public

★4──ルーヴル美術館公式サイト「コレクション」のページ https://collections.louvre.fr で、画像と作品作品情報のテキストの一部をPDFでダウンロードすることもできる。

★5──Isabelle Choquet "Confinement: la vie secrète du Louvre, privé de son public depuis plus d'un mois(「ロックダウン:1ヶ月以上も公開されていないルーヴル美術館の秘密の生活について」)"(RTL、2020年4月20日)https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/confinement-la-vie-secrete-du-louvre-prive-de-son-public-depuis-plus-d-un-mois-7800934335

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)