フォーカス

ミュージアムにおける脱植民地主義──シングル・ストーリーからの脱却

八巻香澄(キュレーター )

2023年02月15日号

2023年、史上最多のグラミー賞受賞者となったビヨンセは、2018年にJAY-ZとのThe Carters名義で「APESHIT」のMVをルーヴル美術館を舞台に制作している。この彫刻はどういう歴史的経緯でここにあるのか、この絵画の登場人物や配置の背景には人権侵害の構造があるのではないか、これらはいまどのような文脈で展示されているのか、鑑賞する側には無意識の差別や偏見はないか。映像は西洋美術史や美術館の根底にある植民地主義を告発する。5年後の現在、この問題はますます多様に多くの場所で議論されていると言えるだろう。本稿では、おもに欧州のミュージアムが抱える脱植民地主義の課題について、東京都現代美術館の学芸員、八巻香澄氏にご寄稿いただいた。同様の問題は日本にもある。(artscape編集部)

ドクメンタ15 展示会場のひとつフリデリチアヌム美術館のファサード、2022年[筆者撮影]

脱植民地主義、脱周縁化のプロセス

コロナ禍によって展覧会を直接見られる機会が極端に減った数年間を経て、2022年はヴェネツィア・ビエンナーレとドクメンタが同時に見られる当たり年であり、現地に足を運んだ日本人も多かったことと思う。ヴェネツィアでは女性またはジェンダー・ノンコンフォーミング(伝統的な性の規範にとらわれない)のアーティスト、ドクメンタでは作家中心主義に抗うごとくコレクティブの作家が、大多数を占めていた。作品や展覧会のテーマだけではなく、その展覧会のつくり方にも脱植民地主義(decolonization)が伺える。

脱植民地主義とは、もちろん狭義には帝国主義のヨーロッパにより植民地とされたアジア、アフリカ諸国の政治的・文化的独立、そしてアメリカやカナダ、オーストラリアやニュージーランドにおける植民時代に虐げられた先住民族の権利回復(reconciliation)を指す。さらにそこから敷衍して、これまでの社会の枠組みのなかで特権を得ていた人々(privileged;白人、旧宗主国、グローバルノース、エスニックマジョリティ、男性、ヘテロセクシャル、シスジェンダー、現時点で障害のない人、定型発達者など)と、周縁化されてきた人々(marginalized;BIPOC、旧植民地、グローバルサウス、エスニックマイノリティ、女性、ホモセクシャル、トランスジェンダー、障害のある人、非定型発達者など)の間の不平等を是正しようという考え方(demarginalization)とも重なる。

現代美術の展覧会においては、1989年ポンピドゥ・センターの「大地の魔術師たち」展や1997年のヨハネスブルク・ビエンナーレを引くまでもなく、ポストコロニアルや移住、不平等と抵抗、人種やジェンダーといったテーマはこれまでも重要なものであった。しかし本稿で話題にしたいのは、それらの作品を収集・展示する博物館(美術館だけではなく、歴史博物館や自然史博物館なども含め)自体が、いまどのように脱植民地主義のプロセスをたどっているのかということである。

植民地主義や西洋中心主義、自文化中心主義からの脱却は、博物館にとって簡単なことではない。例えば少なくない数の博物館はそのコレクションの形成に博覧会が関わっている。博覧会は植民地を抱えた宗主国が「帝国」としての国の力を示すことが目的であり、植民地の文物(あるいは植民地に暮らす人間)を収奪し自国の栄光を示すために展示することもあった。あるいは個人のコレクションから出発した博物館であっても、そのコレクションの成立をたどれば、植民地経営によって財を成した人物が植民地とのパワーバランスの違いを活かして入手した文化財だということもある。また、現在に至るまで博物館で行なわれている収集、保管、展示、教育活動もまた、西洋近代の所産である学問の方法論によるものであり、そのディシプリンを身につけるに際して必要な教育を受ける機会の有無は、植民地主義によって引き起こされてきた世界の経済格差・不平等にリンクしている。

現在、世界中の博物館で脱植民地主義に向けた議論が盛んであるが、その議論は大きく3つの観点に分けられる。文化財返還、雇用の平等化、そしてナラティブの変化である。

1.文化財返還

大英博物館のエルギン・マーブル問題など、文化財返還(repatriation)★1はしばしばニュースにも取り上げられる。植民地政策や戦争・侵略行為などの際に、収奪・盗掘、あるいは当時の基準に照らし合わせれば合法ではあったが、権力関係を考えると平等とはいえない商取引などにより、原産国から持ち出された文化財について、原産国が返還を求める動きは、第二次世界大戦終結後にすぐに始まった。1954年「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」(ハーグ条約)や1970年「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」(ユネスコ条約)、1995年「盗取され又は不法に輸出された文化財に関する条約」(ユニドロワ条約)なども締結されたが、十分に機能しているとは言い難く、返還要求は2000年代に入って再び盛り上がりを見せた★2。それに対して2002年に、メトロポリタン美術館、ベルリン博物館、アムステルダム国立美術館、プラド美術館など18館の著名な博物館の館長が「普遍的ミュージアムの重要性と価値に関する宣言」に署名する。いわく貴重な文化財は一国の所有ではなく世界中の人々のものであり、これらの博物館にあることで、より多くの人に文化財を公開することができるという文化財国際主義に基づく主張であった。

大英博物館のウェブサイト 論議のあるコレクション(contested objects)について特設ページを設けている。https://www.britishmuseum.org/about-us/british-museum-story/contested-objects-collection/parthenon-sculptures

その後、状況を大きく揺るがしたのが、2017年11月にフランスのマクロン大統領がブルキナファソを訪れた際に「フランスが所有するアフリカの遺産を5年以内に返還することを優先課題とする」とスピーチをしたことだ。この発言はフランスのみならず、世界中で活発な議論を呼んだ。法整備の必要性や現所有者の博物館からの強い反対ももちろんあり、早いスピードではないものの、フランスではベナンのアボメイ宮殿の美術品、ドイツはナミビアの宝飾品、オランダではジャワ原人の化石、イギリスではベニン・ブロンズやインドの工芸品の返還などの事例が増えてきている。特筆したいのは、イギリスのホーニマン博物館がナイジェリアからの返還要求を受けた際に、専門家だけではなく地元住民や来館者にもヒアリングをして返還を決定したという事例だ。

なお、文化財返還問題は欧米諸国のみならず、日本にも存在している。在日朝鮮文化財には、日本と朝鮮の長い歴史のなかでの交流によるものだけではなく、秀吉の朝鮮出兵時に略奪されたものや、日本統治時代に盗掘された考古遺物なども含まれる。1965年の「日韓請求権並びに経済協力協定」締結の際に解決したということにして、2010年の《朝鮮王室儀軌》の「引き渡し」を例外とし、調査・返還は進んでいない★3。また、調査のために発掘し大学などに収められていたアイヌ民族の遺骨の返還も、まだ課題として残されている。

★1──文化財返還やそれをめぐる紛争については、ジュネーブ大学美術法センターが2010に立ち上げたプラットフォーム「ArThemis」にさまざまな事例がまとめられている。https://plone.unige.ch/art-adr

★2──脱植民地主義とはまた別の問題系ではあるが、「ナチスによって没収された美術品に関するワシントン原則」が1998年に公開され、ドイツ、オーストリアを中心に、フランス、スイス、アメリカなどで、ナチス略奪美術品がユダヤ人の元所有者やその子孫に返還される動きにつながっていることも付言しておきたい。なお、日本のSOMPOホールディングスがゴッホの《ひまわり》の所有をめぐってアメリカ人から訴訟をおこされているのも、このワシントン原則に基づく訴えである。

★3──在日朝鮮文化財問題については、林容子「在日朝鮮文化財問題のアートマネージメントの観点よりの考察」(『尚美学園大学芸術情報学部紀要』5、2004)に詳しい。https://shobi-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=238&item_no=1&page_id=13&block_id=21

2.雇用の平等化

次に、以前からたびたび指摘されてきたものの、2020年にBlack Lives Matter(以下、BLM)運動が世界的な広がりを見せたことによって一気に顕在化した、雇用における人種格差の是正である。博物館の職員、とりわけディレクターや理事会などの意思決定できる立場、そしてキュレーターなどの職種にBIPOC(黒人、有色人種、先住民族など)が少ないことは、そうした視点が博物館の活動に反映されないということである。つまり職員の多様性を確保するということは、後述するナラティブの変化につながる。

雇用の人種格差についての調査は、2015年にアメリカのアンドリュー・W・メロン財団が行なったものが知られている。同財団は2013年に、アメリカ国内の複数の博物館に対して人種的マイノリティの学生たちにインターンなどの機会を提供するための資金を提供したが、今後も継続してBIPOCの雇用を確保するために、アメリカ博物館館長会議などを通じて全米の博物館における職員の属性調査を行なったのだ。同調査では、キュレーター、コンサバター、エデュケーター、そして管理職では、非ヒスパニック系白人が84%を占め、アジア系は6%、アフリカ系は4%しかいないことが明らかになった。一方で警備や設備などの部門では、白人とそれ以外でみた際にほぼ50%ずつで拮抗している。(アメリカの2020年国勢調査によると、非ヒスパニック系白人の人口に占める割合は61.6%、アジア系は6%、アフリカ系は12.4%である)この調査は、雇用の平等化を求める運動の確かな根拠となった。2018年にブルックリン美術館で白人女性がアフリカ美術のキュレーターに任命された際にも、同地のジェントリフィケーションへのバックラッシュと相まって大きく話題になった。

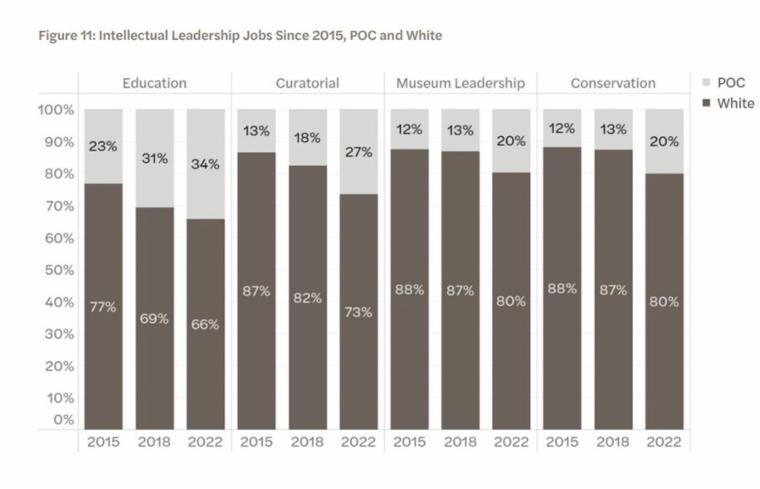

事態が大きく動いたのは、コロナ禍とBLM運動のタイミングである。パンデミックにより休館を余儀なくされた多くの博物館でレイオフが実施され、雇用が変動した。多くの博物館がBLM運動に連帯を示すため、2020年6月にSNSやメディア上で行なうイニシアチブ「Blackout Tuesday」に参加したが、それが逆にアフリカ系市民の反感を買い、雇用の不平等、理事会などの人種バランスについて批判が殺到することにもつながった。パンデミックが沈静化し、博物館がこれまで通りの活動に戻ってきた際に新たなスタッフが職を得たが、それによりBIPOCの割合は高まっている★4。前述のアンドリュー・W・メロン財団の2022年版の調査では、2015年に比べて管理職におけるアフリカ系の割合が2倍以上、キュレーターでは4倍に増えており、キュレーターにおける非ヒスパニック系白人以外の割合は13%から27%となった。このうち顕著に増えたのはヒスパニック系であって、ハワイなど太平洋諸島系の割合はまったく変わっていない。今後はこうしたアイランダー系や中東系のプレゼンスをあげていくことが重要課題になってくると考えられる。

Mellon Foundation Art Museum Staff Demographic Survey 2022, p.18より引用

管見につき、ほかの国の状況について網羅的な情報はもたないが、民族学コレクションの原産国とキュレーターのルーツを一致させようという動きはアメリカに限ったことではない。また美術館においては、収蔵アーティストが白人男性に偏っている状況を是正しようという世界的な方向性にあることも留意したい。エスニックマイノリティや旧植民地の存在感を高め、その文化を尊敬し経済的な利益も還元させるべきという考え方は、「文化の盗用(cultural appropriation)」という概念(およびそれに対するキャンセルカルチャー)の一般化にもつながっている。

★4──ただしパンデミックを経て博物館職員の数全体が減少しているせいでもある。

3.ナラティブの変化

さて3つ目がナラティブの変化であるが、ここで少し筆者の自分語りをお許しいただきたい。筆者が博物館の脱植民地主義というトピックに関心をもつようになったのは、2020年1月から2022年12月まで約3年間、オランダのアムステルダムに滞在していたことがきっかけであった。オランダの博物館、特に大西洋奴隷貿易で富が流入したアムステルダムにおいては、奴隷制という非人道的犯罪行為によってこの国や都市の繁栄があったこと、そして奴隷制に起因した格差や差別が現在にも続いていることに必ず言及する。なんとなくふわっと文化史と災害史で歴史をまとめる日本の博物館の展示を見慣れていた筆者の目には、それはとても大きな驚きであり★5、アジア人でありながら旧宗主国としての歴史ももつ日本人として、脱植民地主義というものを意識せずにはいられなかった。

もちろん、ほんの数年前まではオランダの博物館でも支配者側から見た歴史が語られていた。例えば世界の海を制し東インド会社が莫大な利益を得ていた時代のことを、従来は「黄金時代(De Gouden Eeuw)」と呼んでいた。レンブラントやフェルメールの時代の説明として、日本でもよく使われている言葉だろう。しかし現在ではあまり使用されない★6。その富の源泉は奴隷貿易であり、それを「黄金時代」と呼ぶことは、奴隷とされた人々の子孫や、現在まで続く不利益を被っている人たちを見えなくしてしまうからである。用語が変わるというのは、単なる言葉狩りや言い換えではない。ナラティブが変わるということ、そして語る主体が変わるということだ。これまで宗主国の支配者層からのみの視点で語られた「正史」が、周縁化されてきた人々の視点も付け加えられた★7ポリフォニーになる。

展示解説や展覧会企画自体に脱植民地主義の視点を加えるには、当事者がキュレーターや協力者として参加する必要がある。そのため前項の雇用の平等化が重要となる。ナラティブの変化といえばこの10年ほど、LGBTQの視点からコレクションを読み解こうとする動きが博物館内外で起こっており、大英博物館やアムステルダム国立美術館などでは、それが公式なプログラムとして公開されている。LGBTQに対する差別も解消したわけではないが、BIPOCによるナラティブがまだまだ不足している状況を考えると、脱植民地主義よりは数歩だけ前進しているといったところだろうか。それでも筆者の知る限り、オランダやドイツは積極的に取り組んでいる。特にオランダはもともと展覧会をグループキュレーションでつくるため、複数の視点が入るシステムが担保されている。常勤スタッフだけではなく、展覧会ごとに研究者とのコラボレーションも盛んであるため、そういった形でアジア系やアフリカ系の視点をうまく入れている印象がある。

BIPOCや、逆に旧来の制度のなかで高く評価されてきた人物の扱いも変わってきている★8。例えば白人の貴婦人の横に黒人の従者が描かれているような絵画に《〇〇夫人と奴隷》というタイトルがつけられていた場合、「奴隷」という呼称自体が人間をモノ扱いする言葉であるためタイトルを修正するのはもちろんだが、従者の名前なども調査して《〇〇夫人と従者△△》とすることが望ましい。また、分厚い唇やアフロヘア、釣り目などステレオタイプを強化してしまうような表現については、「こうした表現はステレオタイプであって、正しくありません」と注記がつく。イギリスの東インド会社の英雄や、アメリカ南北戦争の南軍の将軍などの像は、BLM運動の際に引き倒されたり倉庫にしまわれたりするようになったが、これも「今日ではこの人物の業績は評価すべきではないという議論もあります」と書き添えて展示を続けるという方法をとっている例もある。要は、これまで無視されてきた存在にも平等な敬意を払うこと、異なる視点からの物語に注意を向けることが必要とされているのである。

フランクフルト歴史博物館で配布されている解説ブックレット各種(英語版のみ)。ジェンダー、人種、移住について周縁化されてきた側の視点を含めたブックレットが制作されている。

ヤーコブ・コーマン《ピーター・クノール、コーネリア・ファン・ナイエンローデと彼らの娘たち、二人の奴隷にされた召使い》(1665)、アムステルダム国立美術館蔵

この絵の右側に描かれた男性召使は、オランダ東インド会社に対する反乱を率いたインドネシアの英雄スラパティであることが判明しており、同美術館の「奴隷制」展では《スラパティと奴隷にされた女性召使が含まれるクノール家の肖像》として紹介された。

★5──オランダの博物館の展示の詳細については、拙稿「これまで聴こえていなかった声を響かせるために アムステルダムのミュージアムに見る複数の視点」(『東京都現代美術館年報研究紀要』No.24、2021年、pp.164-172)を参照されたい。https://www.mot-art-museum.jp/images/annual_report_202102.pdf

★6──2019年にアムステルダム博物館が「黄金時代」という言葉を使わないことを宣言した。逆に議論の場となることを願って、あえて「黄金時代」という言葉を使い続けるとしたアムステルダム海運博物館のような例もある。

★7──これまで欠けていた視点が加わったことがわかりやすい例として、展示されている先住民の言語を展示解説に加えることも挙げられる。解説の多言語化といえば、インバウンドの観光客に向けてより大勢に伝わるようにすることだけではない。ニュージーランド博物館テ・パパ・トンガレワでは英語とマオリ語が使われているし、ノルウェーの北ノルウェー美術館では、普段は英語とノルウェー語が使われているが、サーミ語が第一言語となるプログラムを展開したことで知られる。日本のウポポイでも、日本語の解説をアイヌ語訳したのではなくアイヌ語で書き下ろして、アイヌ語を第一言語とした。https://artscape.jp/report/curator/10175513_1634.html

また、言語や視点の変更ではないものの、周縁化されてきた人々に必ず言及することを徹底しているのは、ウェブサイトを開いた際にも、現地に足を踏み入れた際にも、そして式典の挨拶でも必ず「この博物館は先住民の土地に建てられており、博物館はその文化と土地を尊重します」という「土地の承認(Acknowledgement to Country)」を表明するオーストラリアではないだろうか。オーストラリアでは博物館に限らず1970年代からこうした表明が始まり、2000年頃から一般化したと言われる。https://australianstogether.org.au/resources-2/welcome-to-and-acknowledgement-of-country ニュージーランドやカナダ、アメリカでも同様の試みが見られる。

★8──脱植民地主義の視点で作られた優れた展覧会として名高い「黒いモデル:ジェリコーからマティスまで」展(2019年)を開催したフランスのオルセー美術館でも、常設展示されている作品の解説については脱植民地主義に基づくアップデートはまったくされておらず(2022年8月時点)、ひとつの展覧会を脱植民地主義化できたとしても、博物館全体を脱植民地することの難しさを感じる。

シングル・ストーリーからの脱却に向けて

これら海外の博物館の事例を受けて、日本の博物館は何ができるであろうか。《平和の少女像》すら展示し安全な環境で語り合うことの難しいこの国で、同じことをすぐに求めるのは難しいのかもしれない。市民からクレームが入り街宣車が来て政治家から回答を求められ……までは至らないとしても、その手前で自己規制・自己検閲してしまう空気は確実に存在する。

しかし脱植民地主義は、旧植民地側が一方的に旧宗主国側を断罪することではない。「旧宗主国側は絶対的な悪で旧植民地側は常に善なる被害者」というストーリーも、唯一の正しい物語ではないからだ。ナイジェリアの作家チママンダ・ンゴズィ・アディーチェが2009年のTEDで語った「シングル・ストーリーの危険性」を思い出そう。私たちが抱いているイメージは偏った情報によるもので、それがシングル・ストーリーとして繰り返された結果、固定概念になってしまったにすぎず、それは人間の尊厳を奪うものである。博物館もシングル・ストーリーを脱却して、自国のこれまでの「正史」が正しいか間違っているかという二元論ではなく、個別の物語を丁寧に見ていく必要がある。それは対象の人種や国籍、ジェンダーやセクシュアリティ、学歴や職業といったことに関わりなく、すべての人の物語を尊重することなのだ。筆者は一人の来館者として尊重されたいと願うし、一人の博物館人として尊重をしたい。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)