フォーカス

空気をめぐって──有機物とアートの新たな関係

四方幸子(キュレーター/批評家)

2023年03月15日号

2011年3月11日。この日、津波に加えて、東京電力福島第一原子力発電所の事故で、大気や環境に放射性物質が放出されたことを忘れることはできない。

あれから12年……。その後に全世界で起きた新型コロナウイルス感染症を経験したパンデミックの時代においては、私たち人間も、多くの微生物と身体内外で共存し、一部を振りまき交換していることを自覚せずにはいられない。つまり身体は世界の一部であり、世界は身体の一部として循環し続けている。私の世界観における「情報のフロー」、つまり可視/不可視、可聴/不可聴の境界を超えて常に生起している流れとしてあらゆる存在を捉えるならば、身体と世界とを切り分けることは難しい……むしろつながり循環し続けているのではないだろうか。

本稿ではそのような観点から、ポスト3.11、ポストパンデミックの時代において新たな兆しを見せるアートの実践例として、有機物による作品やプロジェクトを空気との関係において展開する大山龍と三原聡一郎の活動を紹介する。また末尾で追記として、1990年代に空気の問題を検討した三上晴子を紹介したい。

はじめに──空気について

三原聡一郎《本日の空気》(2022)(イタリア プロチダ島テッラ・ムラータ)、イタリア文化都市「Procida2022」でのパフォーマンス [Photo: Alessia Della Ragione]

まず、空気について。空気の成分は、窒素が約78%、酸素が約21%にアルゴンが約1%ほど、残りが超微量の二酸化炭素、水素、一酸化炭素などで構成されている。人間の肉眼では無色透明だが、浮遊塵(霧やスモッグ、煤煙など)や浮遊粒子(土壌や花粉、煤塵や粉塵など)、細菌やウイルスが含まれている。加えて空気は、電磁波(可視・不可視光、電波、放射線や素粒子など)に溢れている。これら含有物は、自然由来に加え、人工由来のものがある。後者は産業革命以降、とりわけここ100年余りで急激に増加し、地球環境や人間を含む生物にもたらした影響は「人新世」という言葉を待つまでもなく計り知れないものである。

古代ギリシャ語の「プネウマ」は、「気息、風、空気、大いなるものの息」を意味するように、空気はそもそも人間にとって、呼吸や生命、エネルギーと関係し、超自然的な存在や聖性とつながるものとしてあった。目に見えないという事実が、人間を超えたものの存在──不幸や病気をもたらす可能性も含め──を喚起し、畏怖の対象でもあった。そのようななか、人間は技術を得、科学・技術を発展させることで自然を支配し、自らにとって安全で快適な環境を築き上げてきた。

3.11以降、私は西洋近代を日本がどのように受容したかという問いを抱きながらキュレーションを続けているが、その契機は福島第一原発の未曾有の事故である。「空気」の汚染は、人間を含む地球上の存在にとって、看過できない問題としてある。生命は、呼吸せずには生きていけない。微生物やさまざまな生命体が息づいている大地も同様である。

大山龍──有機物と無機物の境界領域

大山龍は、薬学を学んだ後に彫刻を専攻、ドイツに渡りメディアアートを学び、その後も滞在、2017年から沖縄を拠点にする。国内外で自ら採取したものを素材に、発芽ホルモンの抽出(米)、屍蝋化(豚や山羊の横隔膜)、顔料や香料化(鉱物や化石)などを行なってきた。並行してヨーロッパや韓国のバイオアート関係者とコラボレーションを展開している。私は2020年末、台北でのプロジェクト「Forking PiraGene」★1で大山を5組の1人としてキュレーションした。大山は、米(福島、山口、京都、台湾宜蘭県産)を寒天の上で発芽、実生途中の稲、新芽を集め蒸留する機材、ガジュマルの葉を米糊で象った「rice plants」が並ぶインスタレーション《違和感/変化/状態》(その後タイトルを《身土不二》に変更)とともに、会期中には2週間の隔離期間中に発芽させ、抽出したホルモンを来場者が吸入したり、ホルモン入寒天や座薬を味わうイベントを開催した。大山とは、以後も折に触れ、石や鉱物などについて対話を継続してきた。

大山龍 玄米発芽の培養 隔離中のホテル(台北、2020)

大山龍 rice plants(インスタレーションより)、大山龍《違和感/変化/状態》(2020)、「Forking PiraGene」プロジェクト「LAB KILL LAB」、C-LAB(台北)

発芽ホルモン入寒天(イベントで提供)、大山龍《違和感/変化/状態》(2020)、「Forking PiraGene」プロジェクト「LAB KILL LAB」、C-LAB(台北)

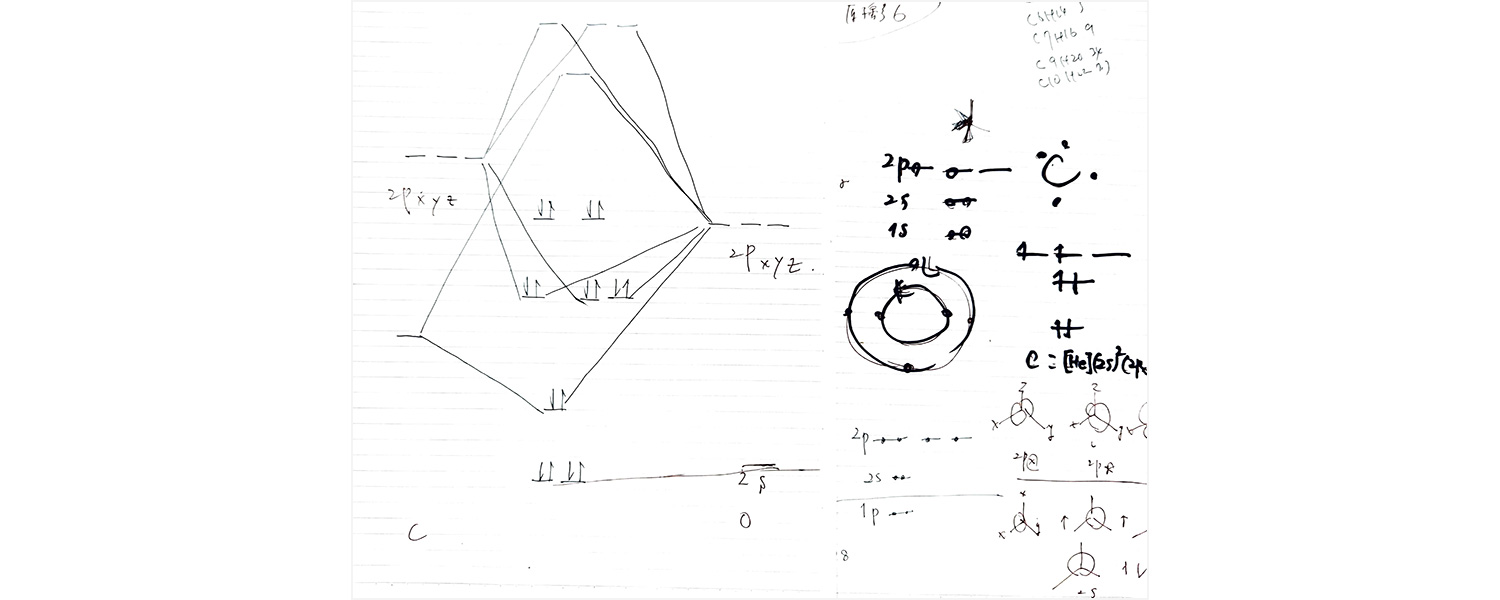

大山は、「生命」と見なされているものや有機物に加え、非生命とされるものや無機物を扱うことで、生命と非生命、有機物と無機物、物質と非物質の境界領域へと目を向けている。その大山の、沖縄での初の個展が2月に開催された★2。タイトルは、幾何学的図形、そして「< >」という、なかにスペースが空いた記号をもっている。図形は、二酸化炭素(CO₂)の分子軌道ダイアグラム★3を大山が記号化したものだという。

大山龍展 展覧会カードビジュアル(2023)、miyagiya(那覇) [© 大山龍]

2月に大山から届いた封筒には、展覧会カードとともに有機的なパターンが印刷されたマッチ箱2つと2袋の薬包紙に茶色の粉が入っていた。カードの表のビジュアルは、点灯された蝋燭の写真と二酸化炭素の分子軌道ダイアグラムで構成されている。茶色の粉には「福岡で採取した石炭で作ったお香です」と説明があり、マッチは蝋燭やお香をアクティベートさせる(光や匂いとともに、空間に成分を流出させる)ものと解釈した。

空間は、壁面と2つのインスタレーションで構成されている。壁面には平面作品《ADIPOSE TISSUE BLOT》(「脂肪組織の染み」を意味。2枚組が4作品、2014-2022)がある。大山は、約10年前、カールスルーエ美術大学在学中にリトグラフを「油と水の化学反応」と解釈し、豚の脂肪(横隔膜)に薬剤で殺菌や脱水処理を施し半年以上かけて屍蝋化★4する方法を編み出した。それを石の上に置き墨で転写することで、生体そのものが有機的パターンとして紙に現われる。また、膜の両側を写すことで対称的な染みの2枚組となる★5。屍蝋の「版」は当然のことながら臭う。また屍蝋の一部は転写の度に剥がれ、紙に付着し減っていく。屍蝋は分解を逃れた状態ではあるが、有機体としてそれ自体も変化のなかにあるだろう。

大山龍《ADIPOSE TISSUE BLOT》、大山龍個展(2023)、miyagiya(那覇)

インスタレーションのひとつは、《ADIPOSE TISSUE BLOT》を制作するための「版」である横隔膜、豚や山羊から採取した横隔膜を屍蝋(しろう)化して作られた《屍蝋燭(しろうそく)》★6、羊や豚の肋骨と横隔膜から作られた顔料とともに、東洋医学で薬とされる竜骨(化石)をはじめ、動物の骨や化石(伊豆半島、岩手などで採取)で構成されている。もうひとつのインスタレーションは、石炭や石油、そして石油の混ざった水「臭水(くそうず)」(石炭は九州、石油は新潟で採取)で構成、いずれも燃焼により二酸化炭素を排出する素材である。

大山龍 油田層石と臭水 (インスタレーションより)、大山龍個展(2023)、miyagiya(那覇)

屍蝋燭、ボーンブラック、脂肪膜(横隔膜)、竜骨、化石(インスタレーションより)、大山龍個展(2023)、miyagiya(那覇)

大山は、豚や山羊由来の屍蝋を、人に近いものとみなしているという。衝撃的にも聞こえるが、人間も生体であると思えば、きわめて真っ当な表明である。大山は、人間が生体でありながらも、アートや技術を通して自然に介入する存在であること──人間と非人間との間の非対称性──に発する両義性と可能性に向き合うかのようである。

私たち自身が大気に拡散していると前述したが、ここで本展タイトルの二酸化炭素の分子軌道ダイアグラムに戻りたい。二酸化炭素は、植物により吸収され、動物により排出される。環境問題においては、人間の活動に起因する排出量が議論されている。

大山は、本展では「炭素」を扱っているという。そもそも生命体は、炭素を元に構成された有機物(炭素化合物)である。石油は生物の死骸、石炭は植物に由来する有機物から主に成る。無機物は炭素を含まないが、シンプルな炭素化合物は例外的に無機物とされ、そこには二酸化炭素も含まれる。豚や山羊などの動物は呼吸によって、石油や石炭、屍蝋燭は燃焼によって二酸化炭素を排出する。つまり有機物がアクティベートされると、無機物(二酸化炭素)が空気中に放出される。

展覧会カードでは、屍蝋燭が点っており、二酸化炭素の分子軌道が稼働している(実際の空間では点っておらず、二酸化炭素分子軌道は展示物からは稼働していない)。「< >」の余白は、その燃焼を想像すること(有機物から無機物が生成されること)とともに、来場者が自身の呼気が生み出す二酸化炭素の分子軌道を想起することを喚起するかのようである。

三原聡一郎──循環する生態系

三原聡一郎は、2011年3月11日の東日本大震災をきっかけに「空白のプロジェクト」を開始し、2016年までに4作品をこのシリーズの枠内で制作した★7。三原は、学生時代からサウンドアートを契機として自作のデバイスやシステムによる作品制作を展開、2000年代(「空白のプロジェクト」以前)には、主に空気中の周波数や振動の繊細な変化を扱う「moids」(斉田一樹+むぎばやしひろこ+三原聡一郎 2004/2009、斉田と三原による最終バージョン 2018)などに取り組んでいた。「空白のプロジェクト」では、エフェメラルな泡が立ち上がる「 を超えるための余白」(2013)、放射線を感知して鳴る鈴の作品「 鈴」(2013)、微生物燃料電池を搭載した「コスモス」(2015-)、鳥の鳴き声を想起させる装置「想像上の修辞法」(2016)の4作品で完結したが、各作品は現在も展示・公開されている。

三原聡一郎「 を越えるための余白」(2013)

三原聡一郎「 鈴」(2013)

三原は、「空白のプロジェクト」と並行しながら2010年台半ばから風や空気、水など自然現象における系を生成する作品を制作、昨年からは「香り」に関する作品も発表している。泡、苔、風、水……使用するメディアやアウトプットは多様だが、いずれも環境変化を取り込み変化する現象自体が作品といえるだろう。そのようななか、三原は、これまで制作した一連の作品が、すべて空気の性質に関するもの──空気の芸術──であると意識し始める。2021年秋のことである。

筆者は三原と何度かプロジェクトをともにしているが、2021年から今年まで関わっているものに南イタリアと現代美術センター青森(ACAC)との共同プロジェクト「EIR(エナジー・イン・ルーラル)」★8がある。このプロジェクト枠で、昨年の夏、三原とともに南イタリアの4カ所の街や村に滞在、リサーチやイベントを行なった。加えて三原は、農作業の手伝い、各地の収穫物や生態系を取りこんだインスタレーション《空気の研究》(2017-)★9、そして新作パフォーマンス《本日の空気》★10を披露した。

三原聡一郎《本日の空気》(2022)(イタリア プロチダ島テッラ・ムラータ)、イタリア文化都市「Procida2022」でのパフォーマンス [Photo: Alessia Della Ragione]

《空気の研究》は、屋外の風をリアルタイムでファンからの風として可視化するものである。風の中で、極薄のビニールの帯状の円環が、あたかも舞うかのように浮遊し続けるが、観客はその中に入って帯の動きと戯れることもできる。《本日の空気》は、各滞在地で採集した草花や果実穀物などの有機物を自作のミルで挽き、蜜蝋の炎で焙煎して立ち上り、大気中に拡散していく香を皆で共有するとともに、その空気をビニールパックに密封するパフォーマンスである。インスタレーションもパフォーマンスも各地の空間や自然によってそれぞれがユニークなものとなった。

三原聡一郎《空気の研究》(2022) 「EIR(エナジー・イン・ルーラル)」展示風景

(イタリア サン・マルティーノ・ヴァッレ・カウディーナ、 UNICEFの部屋/Interferenzeフェスティバル)[筆者撮影]

三原が自身の作品を「空気の芸術」と意識したのは、新型コロナウイルス感染症の時期でもある。2021年初頭より、自宅の自作コンポストの内部を24時間365日ストリーミングする「土をつくる」★11を開始した。日常的には10年来コンポストに取り組んでいたが、プロジェクトとして初めて展開したのは、2016年末、韓国のDMZ近くのアーティスト・イン・レジデンス(Real DMZ Project)★12からである。地域を日々回り、農作物や牛糞、生ごみの提供を受け、作った堆肥を最後に住民に贈ったという(《土の日記》)。人為的な国境で分断された地域でのコンポストの実践は、土や食を介して現地の自然や人々の日常から境界を問い直すものとなった。

三原聡一郎《土の日記》(2017) [撮影:金徳喜]

そのような経緯を経て開始された《土をつくる》は、三原が生きている限り継続するという。回転によって空気(酸素)を取り込む装置を介して、三原の家族は食材をコンポストの中の微生物と分かち合う。微生物とのコラボレーションで生まれた堆肥で野菜を育て、食べるという循環のなかで、生と死、人間と土、人間と微生物などの境界をまたぐ実践が育まれている。何よりも本プロジェクトでは、生きることとプロジェクトが一体化してしまっている。

三原聡一郎《土をつくる》(2021) http://compost.mhrs.jp

そのような三原の活動は、昨年6月から今年の1月には、半年にわたるコンポスティング・プロジェクト「#有機的であること」へと発展した★13。カフェのカウンター下に三原自作の透明コンポストが3基設置され、プロセスを見ることができる。カフェの生ごみなどの有機物を微生物が分解、発酵させ、堆肥となる土を作る。季節の推移や食材の変化によって、コンポストの状態も変化し続ける。堆肥は屋上の菜園で、ハーブや野菜の栽培に使用され、収穫物がカフェで提供された。

三原聡一郎「#有機的であること」(2022-)

2年ほど前、三原が「死んだらコンポストに入れてほしい」と半ば笑って言ったことを思い出す。福島県大熊町の中間貯蔵施設に彼のアレンジで向かう車中のことだった。米国ですでにそのようなサービスがあると伝えたが、興味を示さなかった。実現は不可能だが、本人としては自分の分身ともいえる自宅のコンポストで分解されることを望んでいるのだろう。

世界で生起し続けるミクロなインタラクション

大山も三原も、有機物、そして空気を扱っている。大山の作品では、屍蝋化により有機体の腐敗を止めるとともに、有機体がリトグラフとして作品に転写、分散されていく。つまり平面作品であるとともに、有機物でもある。三原においては、食材がコンポストにより分解され混ざり合い、堆肥になっていくことを介して、有機物である自身の身体とコンポストがつながり循環的な生態系が生まれている。そしていずれの作品も、有機体が空気を摂取したり排出することで、不可視そして想像的な地平で世界が稼働している。そこでは人間と非人間、主体と客体、有機物と無機物などの境界が、曖昧になっていく。

両者の作品はまた、視覚的なものよりも嗅覚や触覚的な世界、何よりも「変容(トランスフォーメーション)」に関わっている。「変容」は、脂肪や蜂蜜、木や石などの素材を介してエネルギーの変容を促したヨーゼフ・ボイスが、1970年代以降「社会彫刻」という概念によって提唱したことを思い出させる。すでに当時、近代以降の美術で支配的な「視覚芸術」の表象性や静止性から逃れ、有機物とそのプロセスをアートの表現や美術の空間に持ち込む(もしくは自然や都市、そして日常へと延長する)試みが行なわれていた。

大山と三原はいずれも、世界で生起し続けるミクロなインタラクション──物理・科学的な反応の連鎖──を、ポストパンデミックの時代において提示している。そのような彼らにとっては、有機物として生き、世界の循環と関わることこそが、自然であり本来的であるだろう。常に変容する自己、地球史のなかで一瞬しか存在しない結節点であると自覚することで生み出されるもの、それは既存の美術のシステム──作品の不変性、保管・展示のための空間やマーケットなど──とは別の地平にある。なだらかに生活や人生とアートが、アーティスト自身も含めた「有機物」とアートがつながっている状態……有機物とアートは、今まさに新たな関係を結びつつあるように思う。

追記1 三原聡一郎

三原は、度々訪れていた浜通りで、東日本大震災が起きた日に、その日を思いながら福島の海岸で有志によるサーフィンを行ない、語り合うイベント「3月11日に波に乗ろう」★14を、2022年より企画、今年2回目を行なった。

追記2 三上晴子

福島では、2015年より福島第一原発周辺の帰還困難区域で「Don’t Follow the Wind」★15という展覧会が開催されている。避難解除がされない限り見に行くことはできないが、昨年10月に避難指示が解除された一部の地域で、初めてそのなかの小泉明郎作品のみが期間限定で公開された。展覧会全体は見ることが困難な状態が現在も続いている。

ここで思い出されるのは、三上晴子(1961-2015)である。1990年代半ば以降、「知覚のインターフェイス」をテーマに視覚、聴覚、重力、デジタル社会の欲望などを扱うインタラクティブ作品を手がけ、私も何度かキュレーションをしている。彼女は1990年代前半──チェルノブイリ原子力発電所事故、冷戦後の時代──に「空気」や「被膜」をコンセプトに現代美術作品を制作しており、実際さまざまな場所の空気を収集していた。1991年にはクリーンルームを含む巨大な空間で情報戦争をテーマに展覧会を実施、そこで展示された作品★16の一部が、「Don’t Follow the Wind」の展開エリア内に置かれているという。

東京都現代美術館で3月18日から始まる「MOTコレクション 被膜虚実/Breathing めぐる呼吸」展で、三上晴子の1990年代初頭の作品を中心に据えた展示が開催される★17。 三上は当時すでに自身を含む人間を有機物と見なし、同時に放射能汚染やウイルスなど、空気や境界に関わる作品を発表していた。急逝して8年が過ぎたが、今まさに、30年前に彼女が感知していた問題系を確認する必要があるだろう。

★1──シュー・リー・チェンとの共同キュレーション。2020年12月14日〜20日、台北のC-LAB(Taiwan Contemporary Culture Lab)で開催。チェンがディレクターを務めた「LAB KILL LAB」というフレーム枠のプロジェクトのひとつ。http://yukikoshikata.com/forking-piragene/

★2──大山龍個展「< >」2023年2月18日〜2月26日、miyagiyaにて開催。実際に見ることはできなかったが、本人に直接聞くことができた。

大山龍 二酸化炭素の分子軌道ダイアグラムのスケッチ(2023)[© 大山龍]

★3──分子軌道上の分子の結合、電子の“状態”を表わしている。

★4──人間や動物の死体が外気と遮断される状態が続くことで腐敗せず、内部の脂肪が変化して蝋状になったもの。

★5──ロールシャッハの対称パターンはインクを左右の紙ではさむと出現するが、ここではインクをつけた横隔膜の両面を転写することで生み出される。

★6──展覧会では作品は点火せずに展示。

★7──「空白のプロジェクト」を開始したきっかけは、東日本大震災である。

★8──「EIR(エナジー・イン・ルーラル)」は、南イタリアのLiminariaと青森現代芸術センター青森とのコラボレーションによるプロジェクト(2021-2023)で、筆者が共同キュレーターとして参加。https://acac-aomori.jp/program/eir/

★9──《空気の研究》というタイトルは、山本七平の『空気の研究』(1977)に由来する。

★10──原題「L’aria del giorno」。「menu del giorno」「piatto del giorno」など、レストランでの「本日のお勧め」を意識したタイトル。

★11──オンラインのため、展示場所や会期にとらわれず、リモートで鑑賞可能。 http://compost.mhrs.jp/

★12──DMZ(DeMilitarized Zone)は「非武装地帯」の意味。ここでは韓国と北朝鮮国境地帯を意味する。滞在地の鉄原(チョルヲン)は、第二次大戦時の旧日本軍、ロシア軍、北朝鮮軍による激戦区である。この土地で、大地を「生命の循環の器」であるという意味を込めて、地域の個人から生ごみを集め、土や堆肥を生命の再循環の象徴とした。

★13──コンポスティング・プロジェクト「#有機的であること」(装置:三原聡一郎、企画・制作:津嘉山裕美、2022年6月24日~2023年1月31日、アーツ千代田3331 cafe Ubuntu)。アーツ千代田3331は3月で幕を閉じたが、「#有機的であること」は今後も展開の予定。https://www.instagram.com/yuukiteki_de_aru_koto/

★14──昨年の映像記録は、以下。「3月11日に波に乗ろう 三原聡一郎 オンライン展覧会 空白に満ちた世界関連イベント」(2022年、映像:岩崎孝正)https://www.youtube.com/watch?v=ocTye0pR1eE

★15──2015年3月11日に東京電力福島第一原子力発電所周辺の帰還困難区域で始まった国際展。http://dontfollowthewind.info/

★16──実際は「廃棄物」。多摩美術大学で教えていた三上晴子が、2000年代に当時助手であった山川冬樹に廃棄を依頼したものを、山川が捨てずに保存していたもの。

★17──「MOTコレクション 被膜虚実/Breathing めぐる呼吸」展(2023年3月18日〜6月18日、東京都現代美術館)https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-230318/

大山龍 公式サイト:https://www.ryuoyama.com

三原聡一郎 公式サイト:http://mhrs.jp

関連記事

5人のアーティストの他生物との暮らし|今井俊介/AKI INOMATA/三原聡一郎/山本愛子/志村信裕:フォーカス(2021年12月15日号)

小さな循環と生命のエネルギー ──三原聡一郎《土をつくる》|勝冶真美:キュレーターズノート(2021年07月01日号)

「芸術作品」について|中井康之:キュレーターズノート(2018年12月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)