フォーカス

【深圳】更新される都市空間とアイデンティティ──第9回深圳・香港都市/建築ビエンナーレから

市川紘司(建築史家)

2023年04月01日号

深圳と香港、2つの経済特区にまたがって、建築と都市をテーマに開催されている深圳・香港都市/建築ビエンナーレ(Shenzhen & Hong Kong Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture。以下、UABB)。9回目の今年は開催期間が2都市で異なり、深圳では同時期に日本の現代建築家のプロジェクトを紹介する展覧会も開催されていた。コロナ禍以降の深圳と香港・西九龍文化地区の建築と都市をめぐる状況について、アジア、とくに中華圏の建築・都市論が専門の市川紘司氏にレポートしていただく。(artscape編集部)

建築展で日中国交正常化50周年を祝う@深圳

昨年(2022年)、日本と中国は「国交正常化」からちょうど半世紀という節目の年をむかえ、さまざまな記念事業を実施した。広東省・深圳でひらかれた「日本現代建築展〈Beyond Borders: Architectures of Japan(越境辺界)〉」も、そうした記念事業のひとつだ。ワシントン大学の建築学者ケン・タダシ・オオシマによるキュレーションのもと、槇文彦がデザインした《深圳海上世界文化芸術中心》を会場に、22組の建築家が計36のプロジェクトを展示した★1。

展覧会タイトルが端的に表明しているとおり、この展覧会が焦点を当てたのは、日本の建築家が「国境」(ボーダー)を「越えて」(ビヨンド)手がけた海外プロジェクトだ。プリツカー賞の受賞者数に象徴されるように、日本の現代建築は国際的にも評価が高く、グローバリズムの進展とともに、実際に世界各地で作品をつくってきた。そうした日本の現代建築の国際的な広がりをコンパクトに示す展覧会となった。また、展覧会の中核をなす8名のグローバルに活躍する建築家(槇文彦、磯崎新、安藤忠雄、伊東豊雄、坂茂、隈研吾、石上純也、藤本壮介)は、かならず1点以上の中国プロジェクトを展示しており、中国の建築市場がこれまでいかに日本を積極的に受け入れてきたかがうかがえる。

展示の大部分は建築図面と建築写真、模型、そしてあらたに撮られた建築家へのインタビュー映像が占める。そのなかで興味深かったのは、伊東豊雄がじつに37年ぶりに《東京遊牧少女の包》を再制作していることだ。建築が本質的にもつ重厚さ、共同体性、永続性から遠く離れたその仮設的で断片的なしつらえは、現在の眼から見てもまったく古びていない。《包》の根底にあるのは、1980年代における消費社会の自由闊達で明るいイメージにほかならない。そのイメージは、さまざまな意味で閉塞感のただよう現在からは一層まぶしく映る。

〈Beyond Borders:Architectures of Japan(越境辺界)〉 展示風景

〈Beyond Borders:Architectures of Japan(越境辺界)〉 展示風景

〈Beyond Borders:Architectures of Japan(越境辺界)〉 展示風景 再制作された《包》

都市の持続可能性を問う

さて、筆者は上記の展覧会の関連事業に関わっていることもあり、この2月に久しぶりに深圳を訪れた。中国渡航自体、約3年ぶりだった。深圳は中国現代建築の最前線のひとつだが、昨年末に開幕したUABBや、コロナ禍のなか完成した新建築をいくつか見ることができたので、本稿で紹介したい。

2005年にはじまったUABBは、「都市」を主題とする世界的にも珍しいビエンナーレだ。毎回、「城市○○」などと「都市」にからめたタイトルを掲げるのが特徴なのだが、第9回となる今回は「城市生息」(アーバン・コスモロジー)である。

気候変動や環境破壊が叫ばれるなかで、人や人以外のさまざまな生物にとって持続可能な都市はいかに可能か──。香港M+でキュレーターもつとめたエリック・チェンらが設定したのは、そのようなきわめて現在的で巨大な「問い」であり、100組を超える建築家やリサーチ組織が出展した。なお、ボーダーを介して接する香港と一体に開催されることもUABBの重要な特徴であるが、今回はコロナ・パンデミックの影響で会期がずれ込み、ほぼ分離開催となっている。

芸術祭が「まちづくり」の一策として行政と連携して実施されることは少なくないが、あらゆる表現文化が政治や人民社会とかたく結びつく中国ではなおさらである。UABBも深圳市政府が都市計画・開発のフレームのなかで主催するイベントであり、それゆえ文化的に独立するものではない。持続可能性や生物多様性をうたう今回のキュレーション・テーマはコンペ方式で選ばれたものだが、中国政府が推進する脱炭素政策(「ダブルカーボン政策」)に応答することは与件であったという。

メイン会場は香港に隣接する羅湖区の元ビール工場だ。酒造設備などを積極的に残しながら、展望台を追加したり、壁をぶち抜いて外部空間と接続したり、かなり大胆な改造が施されており、会場自体が建築の持続可能性を示す作品となっている。深圳ベースの建築ユニット、都市実践(アーバヌス)の設計だ。

第9回深碉・香港都市_建築ビエンナーレの主会場

「展示終了後」を射程にふくむインスタレーション

今回のUABBの展示全体は、環境破壊や気候変動という大きな「問い」に応答する国内外組織によるスペキュラティブなリサーチ・デザイン、そうした状況に着想を得た建築家のインスタレーション、そして現実に取り組まれている諸種の建築プロジェクトの紹介、という明快な構成をとる。

みどころは中盤のインスタレーション・パートだろう。キノコの菌床となるレンガで制作された逆立ちのジグラット・タワーや、猫や鳥が休むことのできる設えなど、展覧会コンセプトが直感的に楽しめる作品が目立つ。

ルー・イーチェン(Studio Link-Arc)《逆方向の構築物》

また、「コスモロジック・ダイアローグ」(寰宇対話)と題されたパートでは、ビール工場の発酵装置が展示区画に応用されながら、9組の建築家がコスモロジーをめぐる作品を制作した。水、土、空気、ゴミなど異なるテーマのインスタレーション空間が隣り合わせで出現しており、塀で囲われた空間ごとに個性豊かな自然観を構築する伝統的な文人庭園を思わせる。

ワン・シュウ(王澍)がパートナーのルー・ウェンユ(陸文宇)と共作したのは、彼らが杭州から運び込んだ土に、観客が深圳から集めた土を出会わせるという、リレーショナル・アート的な作品だ。土を突き固める版築をはじめ、瓦や竹といった土着的な材料と構法をレファーしてきた王澍らしい作品であり、経済特区への指定によって突然生まれた国際都市である深圳本来の風土にあらためて考えを至らせる(ルックは地味だが)。他方で、MADアーキテクツのマ・ヤンソン(馬岩松)は、赤い照明と鏡面によってインパクトのある空間を立ち上げた。越後妻有アートトリエンナーレの《Tunnel of Light(光のトンネル)》もそうだが、少ない手数で壮大な空間体験をつくる手際の良さは、中国の建築家のなかでも突出している。

ワン・シュウ+ルー・ウェンユ《土と出会う》

マ・ヤンソン(MADアーキテクツ)《ユニバース》

これまでのUABBはキュレーター・出展者ともに国際色豊かだったが、コロナ禍の影響を受けた今回は中国ドメスティック寄りのラインナップとなった。ただし、多くの出展者が新しくインスタレーションを制作したこともあり、中国建築家のコンパクトな見本市のような状況が生まれていたのが興味深い。

くわえて注目したいのは、そうした展示制作にあたり、キュレーターがリサイクル可能な材料の使用や、ビエンナーレ閉幕後の利用方法の考慮をうながしていたことだ。ガイドブックも配布されたという。一回性の展覧会のために仮設物をつくることの倫理性を問う取り組みは近年増えている。日本から木造住宅を輸送し、さらに展示後には再建プロジェクトへと展開する2021年のヴェネチア・ビエンナーレ 国際建築展 日本館は、そうしたトレンドの象徴的な例だろう(キュレーションは門脇耕三)。今回のUABBも、イベントそれ自体が環境コンシャスなプロジェクトとして構想されていたわけである。

ビエンナーレ・レガシー──南頭古城と上囲芸術村

他方で、「都市」を主題に掲げるUABBがこれまで実現してきたような、深圳の現実の都市空間や生活に対するコミットメントという点については、今回の展示はマクロな環境問題を主題としたこともあり、やや希薄である。元ビール工場という施設に展示が集約されていることも大きい(6つあるサブ会場も同じく施設型展示だ)。

こうした「都市介入」的な観点からは、「城市共生」をテーマに掲げた2017年の第7回UABBのその後が注目に値する。会場となった深圳西部に位置する小さな歴史市街地である「南頭古城」は、ビエンナーレ開催をきっかけに、観光・娯楽エリアとして再活性化した。全体的に商業化しすぎのきらいもあるが、建築家が積極的に起用されることで、市街地のもともとの肌理を保持しながら、個性的な街並みが形成されている。最近では、青山周平やネリ&フーによるホテル、MVRDVによる複合文化ビル、ヴォ・チョン・ギアによる休憩所が完成している。

青山周平《窄ホテル》。ペンシルビルのように狭く細い既存建築をブティックホテルに改修している。

MVRDV《IDEA Factory》 工場建築を文化複合施設へとコンバージョンしている

2017年ビエンナーレのキュレーション、およびその前後における歴史市街地の保存と更新を手がけたのは、2022年ビエンナーレでも活躍した都市実践だ。彼らが深圳にアトリエを構えたのは1990年代末。経済特区指定から突如はじまった未曾有の都市化のなかで建築を実践するためであり、とくに不動産開発で軽視されがちな都市の公共空間のデザインは彼らの一貫したテーマである。ビエンナーレを契機とする南頭古城の更新プロジェクトは、深圳で約四半世紀続く彼らの仕事の集大成のひとつといえる。

2017年ビエンナーレのサブ会場であった郊外の上囲芸術村も訪れた。中国で「城中村」と呼ばれる、周辺一帯が都市化するなかで取り残された農村エリアだが、現在は安価な賃料や自由に使える空間を求める芸術関係者のコミュニティが形成され、猥雑だが親密な賑わいを見せていた。こちらでは、「人民の建築」をめざす若手ユニット、衆建築によるプレファブの「プラグイン・ハウス(插件家)」★2が制作され、現在も残っている。

上囲芸術村。正面左に見える高層建築は客家の《碉楼》

深圳のふたつの側面──城中村と加速する都市開発

上囲芸術村を拠点とするアーティストとの四方山話で興味深かったのは、近年の深圳では都市的アイデンティティが渇望されており、そのためにローカルな雰囲気が色濃くのこる城中村が担ぎ出されている、との指摘だ。

大局的に見れば、深圳は香港と隣接しているというだけの理由で経済特区に指定され、一挙に巨大都市が立ち上がった空間である。もともとは僻地の小さな漁村に過ぎず、よって都市の歴史的文脈は無きに等しい。それはほとんどタブラ=ラサの空間だった。

しかし十分に経済発展したいま、深圳は固有の歴史や文化を求めはじめた。そこで注目されているのが城中村、というのである。実際のところ、城中村は全国的に現われているが、都市化がとくに急速だった深圳には多く、その数は1000を超えるとされる。深圳特有の空間といえなくもない。そうした城中村エリアに、国際都市・深圳の歴史的起源を見出そうとしているわけだ──たとえば上囲芸術村は400年続く客家の古村である、南頭古城は晋代以来の歴史市街地★3である、というように。もちろん、そこにはなかばフィクショナルな想像力がふくまれている。

他方で、深圳では経済特区指定以来の都市開発がいまなお盛んである。コロナ禍の数年間にも、OMA、フォスター+パートナーズ、ゲンスラーといったグローバル建築家企業による超高層が続々と完成した。また、「十大文化施設建設」という、いかにも中国的な景気のよいビッグプロジェクトも進行中だ。国際コンペを経て、ジャン・ヌーヴェルやSANAA、藤本壮介、MADアーキテクツらスター建築家のデザインによる博物館や劇場が予定されている★4。

OMA《プリンス・プラザ》(2020)

〈Beyond Borders〉展における藤本壮介の展示。奥に見えるのが「十大文化施設」として進行中の《改革開放展覧館》模型

城中村で土着的なルーツを(なかば創造的に)探すかたわらで、深圳はますます都市開発とテクノロジーによるスマート化に邁進しているのだ。もちろん、そうした状況のなかで、今回のUABBがテーマとした持続可能性という問いにも応えなければならない。洗練された国際都市としての顔と、城中村に代表される猥雑なローカリティ。現在の深圳はその裏表から特徴づけられるだろう。

大陸と香港をめぐる空間政治

ところで、「ゼロコロナ」をやめた中国ではあるが、依然としてビザなしでは基本的に入国できない(2023年3月31日現在)。ただし、深圳をふくむ広東省は、144時間以内のトランジット滞在であればビザが免除される。そしてトランジット後の目的地は隣接する香港でもOKなので、日本→深圳→香港→日本という旅程であれば、ノービザでの中国短期滞在ができる。筆者も今回まさにこの方法で深圳を訪れた。

香港では、アジア最大規模のデザイン・アートの博物館という触れ込みのM+が2021年にオープンしたばかりだ。倉俣史朗がインテリアを手がけた寿司屋《きよ友》の移築をはじめ、菊竹清訓の大阪万博エキスポタワーや芦原義信のソニービルなど、実物をもちいた日本の現代建築やデザインの展示も充実している。また、M+と同じく西九龍文化地区に昨年開館した香港故宮文化博物館は、北京と香港の文物コレクションを交えて展示しており、近年における香港の「中国化」とその対抗運動のせめぎ合いがうかがえる施設空間として非常に興味深い。

M+とその周辺。《M+》の設計はヘルツォーク&ド・ムーロン

M+に移築された倉俣史朗《きよ友》

ロッコ・イム(Rocco Yim)の設計による《香港故宮文化博物館》

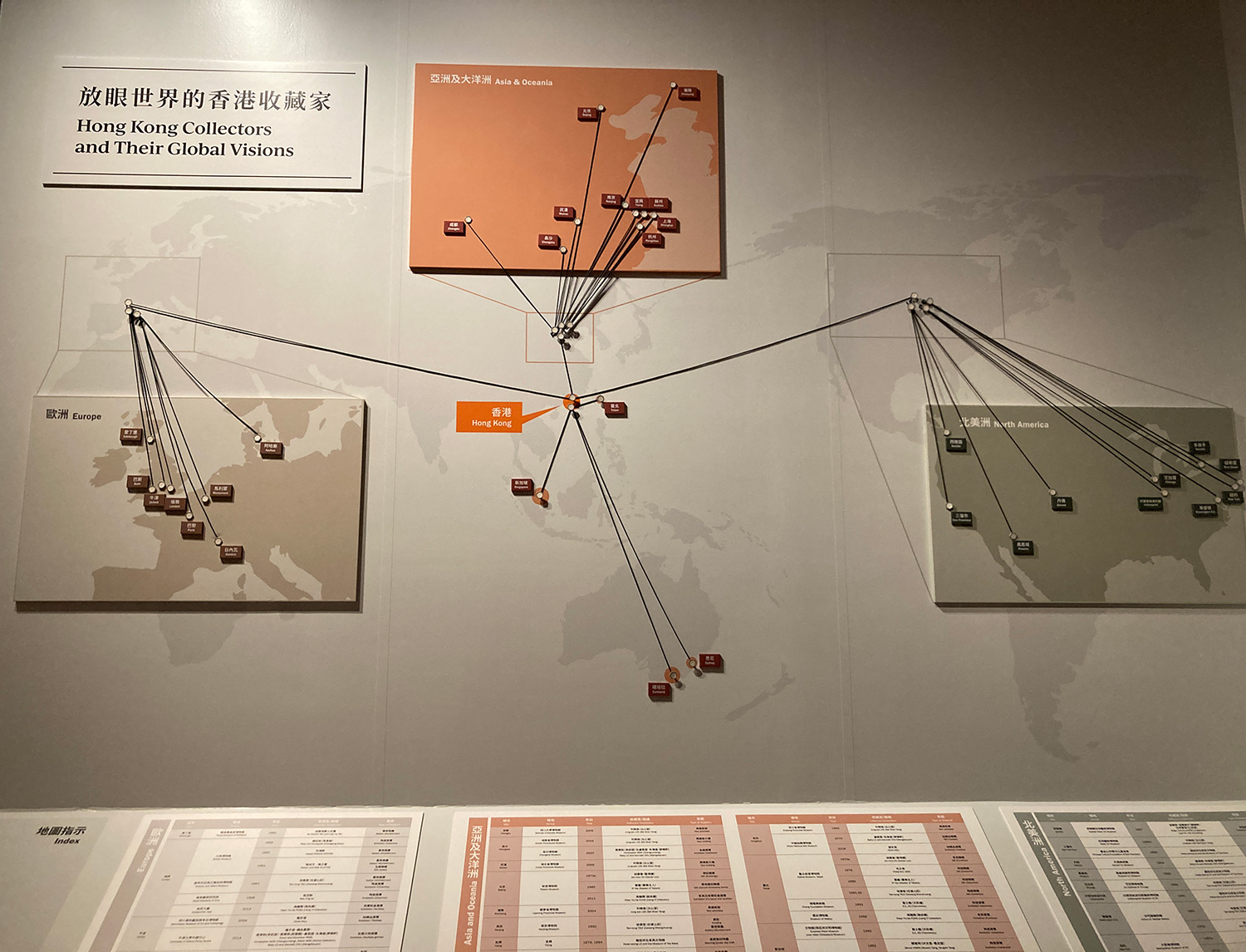

香港故宮文化博物館では、北京・故宮博物院の重要文物とともに、香港のコレクターや施設が中国が「改革開放」する以前から収集してきたコレクションも展示されている。写真はそうした香港コレクターによるグローバルな活動をしめす展示

大陸と香港の関係緊密化は、周知のとおりさまざまなハレーションを引き起こしながら、長きにわたって進められてきたプロジェクトだ。深圳と香港を舞台に20年近く実施されてきたUABBも、そのパースペクティヴから理解する必要がある。そのためにも、両地の建築や展示を合わせて見ることをおすすめしたい。

香港島から見た西九龍エリア。手前に見えるのは《M+》(中央)と《香港故宮文化博物館》(左端)

★1──「日本現代建築展〈Beyond Borders:Architectures of Japan(越境辺界)〉」については、拙著「日本と中国、建築交流の歴史──国交正常化からその50周年まで」(『世界』、2023年2月号)でも少し詳しく紹介した。なお、同記事の英訳版が外務省の日本文化紹介ウェブサイト「Discuss Japan」で公開されている。https://www.japanpolicyforum.jp/culture/pt2023030316400412974.html

★2──衆建築にかんする日本語の記事としては、筆者によるメールインタビュー「建築は携帯電話のように──社会実践としての「プラグイン・ハウス」」(『建築討論』2018年10月号)がある。https://medium.com/kenchikutouron/建築は携帯電話のように-社会実践としての-プラグイン・ハウス

★3──南頭古城は歴史的に見れば農村ではなく都市(中国語でいう「城市」)だが、経済特区指定後の都市化に取り残されて、農村と同様に猥雑な空間が形成されたため、城中村と見なすことが多い。

★4──深圳の「景気の良い」側面については、筆者が動画プラットフォーム「シラス」上で五十嵐太郎氏と主宰している建築系番組でも紹介している。「中国建築デザイン、景気の良い話── イノベーション都市・深圳で進行中の『新時代10大文化施設』とはなにか?【中国近現代建築論講義#4】」(2021年10月20日配信)https://shirasu.io/t/kenchiku/c/kenchiku/p/20211020

日本現代建築展〈Beyond Borders:Architectures of Japan〉

会期:2022年11月5日(土)~2023年2月19日(日)

会場:深圳海上世界文化芸術中心

(Sea World Culture and Arts Center, 1187 Wanghai Road, Shekou, Nanshan, Shenzhen, China)

第9回深圳・香港都市/建築ビエンナーレ(2022 Shenzhen & Hong Kong Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture)

会期:2022年12月18日(日)~2023年3月12日(日)(深圳会場)

会場:深圳粤海城・金啤坊(旧金威ビール工場)(深圳市羅湖区東昌路9号)

関連記事

香港と深深圳の新しい名所《オーシャンターミナル・デッキ》《深圳海上世界文化芸術中心》ほか|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

建築ビエンナーレ──新しい出発|太田佳代子:フォーカス(2010年02月01日号)

アジアと建築ビエンナーレを考える|五十嵐太郎:フォーカス(2010年01月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)