フォーカス

「北」を背負った写真家

小原真史

2009年02月15日号

さらなる「北」へ

「敗残兵」として中国から戻った小島を待っていたのは焦土と化した青森市街の姿であったが、ファインダー越しに見た津軽野の美しさが敗戦後の虚脱感を埋め合わせてくれたという。そして東京での活動に敗れた小島の前に立ち現われたのが、本州最北端の青森のさらなる北、北海道であった。北は「敗北」という言葉が指し示す方位であるが、その北の余白に再起がかけられたといえる。写真家はこの地で一体なにを撮ろうとし、なにを撮り損ねたのだろうか。北海道を撮り始めた小島は「最近シャッターが切れなくなった」という言葉を友人にこぼしており、ほどなくして体調を崩し、他界している。撮影されたはずの写真も展覧会の準備調査のなかでは見つからなかったという。津軽や下北における北は小島にとって見慣れた「故郷」と地続きの、ファインダーを通して再発見されるような場所であった。しかし、さらに「凍ばれる」地、北海道への旅はそのような親和的な場所の外縁に位置する「よそ」へと向かうものではなかったろうか。

会場の最後に設けられた特別展示室(ICANOFによる連動企画)には「北を撮る」写真家、小島一郎が撮ることが叶わなかった北海道がその不在において示されていた。明治期の北海道開拓使にともなわれた写真師たちの手で撮影されたアイヌの人々や開拓地の風景、あるいは「北国」に特徴的なモチーフの反復によって召還が試みられる小島一郎の北海道。展覧会全体にわたって小島の歩んだ軌跡が詳細かつ丁寧にたどられているがゆえに、よりいっそう不在の「北」が前景化する。それは中国を転戦した後に帰還し、その後「北の写真家」として東京を指向した小島の背後に存在していた、さらなる「北」である。そしてこの場所が近代日本による海外侵出の足がかりとなり、「帝国の北門」としての役割を担わされてきた歴史を想起するならば、「想像していた以上に北海道は広かった」という小島の言葉にそのような北の近代を読み取ることは不可能ではないはずだ。

本展は一人の写真家が歩んだ軌跡を「北」という言葉の傍らで再審するための参照点であり、そこには小島の写真を介してさまざまな補助線を引きうる余白が残されている。そしてそのことにおいて「ご当地作家の回顧展」であることを逸脱しているだろう。しかしその逸脱のなかにこそ、「北」を生きた小島一郎の写真における今日的な課題が懐胎されているのではないだろうか。

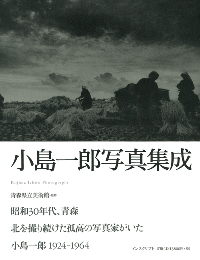

『小島一郎写真集成』

『小島一郎写真集成』

B5変型判/上製/244頁

写真:モノクロ178点、カラー6点

定価:3,990円(税込)

発行:インスクリプト、2008

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)