フォーカス

第4回 21世紀ミュージアム・サミット「100人で語る美術館の未来」レビュー

菅野幸子(国際交流基金情報センター)

2010年03月15日号

絵をみること

2日目は、認知心理学者の佐伯胖(ゆたか)が「絵を見るとはどういうことか」と題し、基調講演を行なったが、佐伯によれば、自分の分身である「コビト」を絵の中に入り込ませ、主体的に体感させることなのだという。すなわち、絵を見るとは絵の中を生きることであり、絵を描くのは、自らの根源的受動性の確認のためなのだ。ラスコーの洞窟画からもわかるように人間は絵を見て考えてきたし、遠近法も知っていた。しかし、言語的能力が生まれてくることにより、写実的な思考が退行してしまったのだ。

加えて、美術館の問題は、「見せる側」と「見る側」が分離してしまい、「見る側」はながめるという受動的な視点を取らされるようになってしまった。動く、動かせる、作る、壊す、などの行為によって新しい世界を創造する動詞としてのアート(doing art)が重要なのだ。それゆえ、美術館を学校にせず、また知識の投入するのではなく、参加者になんらかの「動き(変化)」を与えることこそが望まれる、と締めくくった。

クラス・ルーヴル

事例報告のひとつとして、ルーヴル美術館来館者政策・芸術教育部門教育普及部長のフレデリック・ルサールより「クラス・ルーヴル」の事例が紹介された。これは、2006年にジュリエット・セニク監督により撮影されたドキュメンタリー映画として、2008年、ルーヴル

- DNP ミュージアムラボでも上映されたので知っている方も多いのではないかと思うが、2001年、落ちこぼれの生徒が集まるベルグソン高校の教師がルーヴル美術館に相談しにたずねたことから始まったプロジェクトである。

最初は、名画を鑑賞する機会もなく関心もなかったいまどきの高校生たちが、作品の背景をリサーチし、ディスカッションを重ねることにより、次第に作品に自分を重ね合わせ、共感し、自分の言葉で作品を語れるようになるまでに成長していく。落ちこぼれだった生徒たちが、作品と真剣に向いあうことにより、自分にも生きる価値があることを知る過程でもある。佐伯が基調講演で語ったように、絵を見ることは自分を生きることに繋がることを示した事例紹介となった。

美術館の未来

2日目の午後のセッションで、今回のメイン・テーマである「美術館の未来」について討議されたが、現在の日本では、なかなか「あさって」に届かない美術館の現状があり、社会の要請にどうこたえるかという美術館の社会的責任、あるいは美術館の共益性をどう考えるか、などが論点となった。「美術館の未来」という大きなテーマに、2日間の会議で一定のコンセンサスが得られるに至ることは難しい。むしろ、今後、美術館の未来に関し話し合う機会が、今回に限らずさまざまな場所で話し合っていくことが必要なのではないかと思う。

かながわ国際交流財団理事長であり、東京都写真美術館館長の福原義春は、冒頭の挨拶で文化政策の不在を指摘し、文化を巡る現在の状況に危機感を表明した。これは、事業仕分けにおいて文化事業は、評価が不明確と指摘されとことと関係がないわけではないと思う。英国では、財政破たんに陥った地方の公立ミュージアムの再生を目指して「ルネッサンス・プロジェクト」が立ちあげられ、「教育」「学習」の拠点として再生しつつある。立場を越えた美術館人たちが集まり、政府を動かした結果でもある。日本の美術館が、21世紀という時代にどう対応していくのか、さらなる議論の場が生まれることを期待したい。(敬称略)

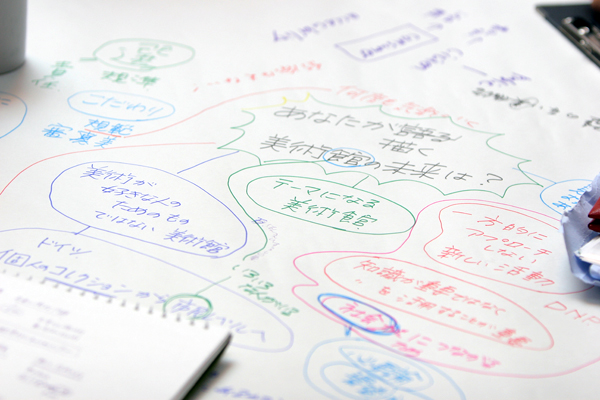

「ワールド・カフェ」での議論のためのメモ 撮影=藤島亮

第4回 21世紀ミュージアム・サミット「100人で語る美術館の未来〜作品と人をつなぐ回路の設計にむけて〜」

会場:湘南国際村センター

神奈川県三浦郡葉山町上山口1560−39/Tel. 046-855-1800

会期:2010年2月27日(土)、28日

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)