キュレーターズノート

野村誠 老人ホームREMIX♯2 ドキュメンタリーオペラ『復興ダンゴ』、砂連尾理 独演会『家から生まれたダンス』

能勢陽子(豊田市美術館)

2014年03月01日号

対象美術館

公演は、音楽家の野村誠が15年前から通っているという老人ホームでのインタビューと老人たちとの共同演奏の映像・写真にあわせた野村のピアノ演奏(後半に砂連尾のダンスが加わる)、そして独演会といいつつ野村の演奏や身体も巻き込んだ砂連尾理のダンス公演の、二本立てだった。

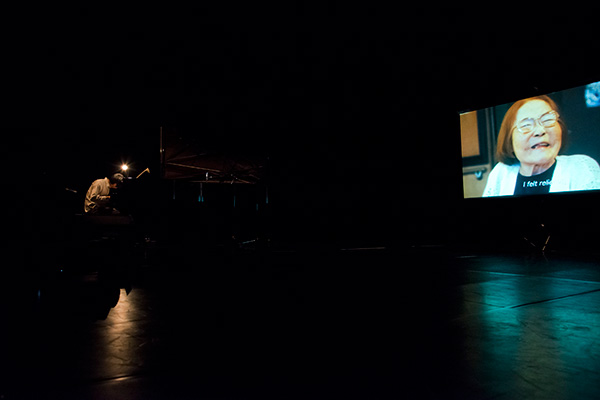

「砂連尾理÷野村誠」の“÷”は、互いの活動に割り込むことを意味しているのだろう。「÷」は(「×」とは違い)、他者と交わることの可能性と不可能性や困難さを思わせる。しかし二人が密かに首からぶら下げている三色ダンゴは、ユーモア溢れる可能性のほうを予感させる。第一部の野村の演奏は、老人に「東北で大きな地震があって、原発事故があって、どうしたらいいのだろう?」と訊ねる映像から始まる。このひどく不確かな現況のなかで、同じく過酷であったろう戦後の復興についての話を聴こうというのである。お年寄りたちは、それぞれの戦後体験について、よく語る。食料が乏しかったこと、米軍兵士のこと、アメリカ人のハウスボーイをしていたこと、タンゴが流行していたことなど。彼らは現況に対する教訓や助言めいたことを語るというより、遥か昔の自らの記憶をていねいに思い起こしているようである。その語りの一部がカットアップされ、繰り返されて、音と映像のリズムになり、そこに野村の演奏が重なる。それらは、「こわかった」「若かったのよ」「プリーズリメンバーミー」というタイトルの曲として、時折子どものように無邪気な様子をみせる老人たちの映像も相まって、なにやらとても魅力的なものになる。そこに寄り添うような野村の音楽、お年寄りの動作を味わいながらなぞるような砂連尾の動きは、普段無数に零れ落ちていくものを大切にすくいとっているようである。それは、人がつねに隣り合っている戦争や自然災害などの災禍を、まるで白昼夢か御伽噺のように時空間を超えて繋げて、その悲しさや希望をなにげなく浮き上がらせもする。最後に、観客席にもすずやカスタネットなどが配られ、映像のなかでハンドベルを振り打楽器を打ち鳴らす老人とともに音を鳴らすのだが、こんなふうに他者や他者の時間に割り込むことで、同じく災禍を含めた流れる時間のなかにいる私たちの声にならない思いや感情が、多重的に重なり合うようであった。

『復興ダンゴ』公演風景

第二部の『家から生まれたダンス』は、プライベートな場から生まれるダンスである。舞台は砂連尾が最近はまっているというお灸をするところから始まり、場内にお灸の匂いが漂う(配られたパンフレットにはお灸に効果的なツボの図説も載っている)。お灸、部屋の中の蜘蛛、膝枕の格闘、暮らし──それらを確かに経験しているのは、この自身の身体である。それは第一部とは異なり、社会事象とはなんの関係もない個人的なものを扱っているようだが、どちらも見過ごしそうなほど地味でなんでもないことに、なんとも味わい深く愛おしいものがあるということで繋がってくる。

野村は、この作品を制作した横浜の老人ホームに、自らも老人になる80歳まで関わり続けるという。時間の流れ、老い、忘却──誰にも等しく起こることが、普段隔てられて見えない生活や時間の層に分け入ることで、近しいものになる。そして、そのなかで繰り返し起こる災厄に向き合い、感じ続けて、忘れないということ。野村誠の『復興ダンゴ』と砂連尾理の『家から生まれたダンス』をあわせて、過去と現在に起こり、そして未来にも起こるであろうさまざまな災厄を含んだ流れる時間のなかで、人間の生の悲しさとか強さが、ユーモアとともにしみじみ感じられる舞台だった。

『家から生まれたダンス』公演風景

以上すべて撮影=草本利枝

砂連尾理÷野村誠 パフォーマンス公演

野村誠 老人ホームREMIX♯2 ドキュメンタリーオペラ『復興ダンゴ』

砂連尾理 独演会『家から生まれたダンス』

会期:2014年2月21日(金)〜23日(日)

会場:アイホール

兵庫県伊丹市伊丹2丁目4番1号/Tel. 072-782-2000

野村誠 老人ホームREMIX♯2 ドキュメンタリーオペラ『復興ダンゴ』

会期:2014年3月1日(土)〜2日(日)

会場:世田谷美術館

世田谷区砧公園1-2/Tel. 03-3415-6011

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)