キュレーターズノート

「Atsuko Nakamura:意識と無意識の境界」/金沢発信アウトサイダー・アート展×垣内光司/「われらの時代」

鷲田めるろ(金沢21世紀美術館)

2015年05月15日号

対象美術館

『太陽がいっぱい』はこれまでに観たなかで一番怖い映画だ。古典なのでネタバレも許していただくとして、ヨットが陸に引き上げられるラストシーンは鮮明に記憶に残っている。ドックに引き上げられるヨットのスクリューにロープが絡まり、そのロープの先には、葬り去ったはずの死体が……。このラストシーンによって、それまでの水上のシーンが次々と思い返される。あのときも、そしてあのときにも、じつは水面直下に死体が張り付いていた。水面上と水面下の二重構造であったことが事後的に判明し、主人公も映画を見ている自分もそのことを知らなかったことを知る。そしてもし、ヨットが引き上げられなかったら、ずっと死体が張り付いていることを知らないまま、水上のレジャーを楽しんでいるかもしれない。

Atsuko Nakamura:意識と無意識の境界

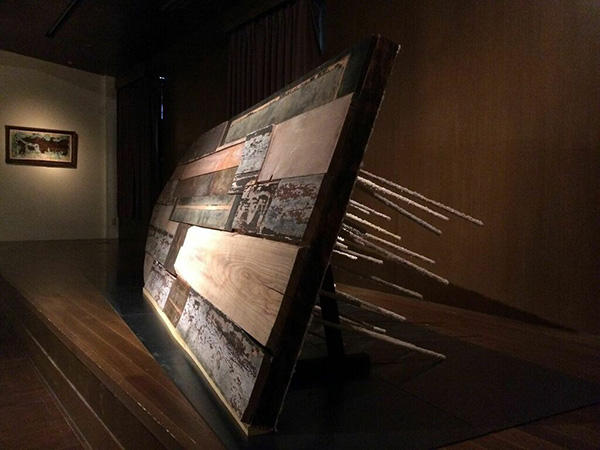

金沢アートグミで開催されているAtsuko Nakamuraの個展で《海境》を見たときに思い出したのはこの映画のことだった。展示空間の一番奥に、スポットライトの光を受けて少し傾けて立てかけられた筏のような物体は、裏側を覗き込むことで一変する。裏側にはたくさんの突起があり、それが塩の結晶で覆われているのだ。実際の制作過程は異なるのだろうが、この突起を水中に向けて筏が水面に浮かんでいる状態が想像される。塩はこれまでにも中村がよく使ってきた素材のひとつだが、この作品では第一義的に海を意味するものとして使われている。そこから、水面を境界として、その上の世界と下の世界の共存が示唆される。

塩は、その横に展示された地図の作品にも使われている。江戸時代の日本地図の海の部分に結晶化した塩がこびりつき、陸の部分は切り抜かれている。この作品名「意識と無意識の境界」は本展のタイトルにも使われている。中村にとって陸・水面上は意識の世界であり、海・水面下は無意識の世界である。だが、意識の世界と無意識の世界は単純に対立するものではない。そのことは、2013年にイギリスの地図と塩を使って制作した同名の作品の、中村自身による解説から読み取ることができる。そこで中村は塩について「塩は人間の体には必要不可欠な物質であると同時に一定量を超えた摂取は人を死に追いやるというような目に見えないラインを意味している」と述べている(中村のポートフォリオ、2014年8月)。海と結びつき、無意識・体を指し示すものであった塩は、一方で、体を損なうものでもあるという複雑さを作家は意識している。反対に陸については、その部分を切り抜くことによって、意識を見えないものとして提示している。見えない意識と自らを損なう無意識という、それぞれ反転させられたもの同士のあいだの、目に見えない境界を扱おうとしているのだ。

流木も中村がよく使う素材のひとつだ。これも陸と海の境界を横断するものである。《地脈》と題されたインスタレーションは、地形をつくっているようにも見えるが、その窪んだ形状は、波をかたどったもののようにも見える。

展覧会には、福島の原子力発電所の事故をテーマにしたものもある。2本の旗に福島の汚染水と汚染土をしみ込ませた作品《フ×××の旗》と、映像による《たれながし音頭》がそうだ。これらの作品でも、放射性物質が「目に見えない」こと、そしてそれが海を介して境界なく広がることに作家の関心は向いている。かなり作風は異なるものの、この点で関心は一貫している。人工と自然、意識と無意識の境界を考え続けてきた作家にとって、原子力という人工の極地と自然との関係は避けられないテーマだったのだろう。《たれながし音頭》は洗練されているとは言いがたい作品ではあるが、これまでの作風を自ら突き崩すような真摯さが感じられて興味深い。今後の活躍に期待したい。

1──Atsuko Nakamura《海境》。左奥は《意識と無意識の境界 1691》

2──Atsuko Nakamura《意識と無意識の境界 1691》

3──Atsuko Nakamura《地脈》

以上3点、筆者撮影

Atsuko Nakamura:意識と無意識の境界

会期:2015年4月26日(日)〜7月20日(月)

会場:金沢アートグミ

石川県金沢市青草町88番地 北國銀行武蔵ヶ辻支店3階/Tel. 076-225-7780

学芸員レポート

金沢発信アウトサイダー・アートVol.7

前回の学芸員レポートでお伝えしたドットアーキテクツと金沢市小中学校合同展とのコラボレーションに続き、「3.11以後の建築」展の「市民ギャラリートライアル」第3弾が3月に行なわれた。若手建築家と市民ギャラリー使用団体が協働して展示空間をつくる本プロジェクトの最終回として、京都の建築家、垣内光司と、金沢でアウトサイダー・アートの支援を行なう金沢アート工房とが手を組んだ。垣内のアイディアは、市内の空き家を掃除し、第2会場とする。掃除で出てきた家財道具を、第1会場である市民ギャラリーの展示什器として使うというものであった。この二つの会場で「金沢発信アウトサイダー・アートVol.7」が実施された。二つの社会的な課題をクロスさせるというのがこのアイディアの肝である。アウトサイダー・アートの支援は評価すべき活動である。だが、それだけを発信しても関心のある人にしか届かない。別の社会的な課題、例えば空き家問題と絡めることによって、空き家問題に関心を持って展示に関わった人や展示を見に来た人にもアウトサイダー・アートについて知ってもらえる。これが垣内の提案であった。市民ギャラリーの中央には、かつて染め物の工房として使われていた町家からでてきた作業台やテーブル、靴箱などが並べられ、その上に立体作品が展示された。レトロな家具は、じつは注意深く垣内によって選び取られたもので、独特のまとまりが見られるが、一見したところ、「空き家から出てきたもの」というルールだけを設定し、建築家としてデザインすることを自らに禁じたような展示空間となった。

4──「金沢発信アウトサイダー・アート展」第1会場(金沢21世紀美術館)

5──「金沢発信アウトサイダー・アート展」第2会場

6──「金沢発信アウトサイダー・アート展」第2会場外観

以上3点、撮影=池田ひらく、提供=金沢21世紀美術館

3.11以後の建築

会期:2014年11月1日(土)〜2015年5月10日(日)

会場:金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂1丁目2番1号/Tel. 076-220-2800

金沢発信アウトサイダー・アートVol.7

会期:2015年3月10日(火)〜15日(日)

会場:金沢21世紀美術館 市民ギャラリー、空き家

学芸員レポート

われらの時代──ポスト工業化社会の美術

4月25日からは、現代美術の展覧会「われらの時代」も始まった。日本の10人の作家によるグループ展で、金沢21世紀美術館の8人のキュレーターがそれぞれ1室1作家を担当するという構成である(一部は2作家を担当)。10周年を機に3年間かけて行なう、建築、現代美術、工芸のグループ展の現代美術にあたるもので、今年1年かけて開催する「ザ・コンテンポラリー」というシリーズの第1弾である。開館から10年を経て、美術館の「同時代」はどのように変わったかというテーマで、各キュレーターが作家を選んだ。

私が選んだのは泉太郎で、金沢21世紀美術館の最大規模の展示室を使い、映像の問題を立体、空間的に展開する新作を依頼した。展示室いっぱいに300体の木の衣装が並べられ、奥の壁面には大きく映像が投影されている。この衣装のなかは空っぽだが、展覧会に先立つある日曜日、同じ展示室で、この300体の衣装を300人の人が着て撮影を行なった。衣装はその抜け殻だとも言える。木に人が入った状態で、9人のコスプレをした人がその間を歩き回り、その人たちを作家自身がカメラを持って追いかけ写真におさめた。9人のコスプレイヤーがどのキャラクターのコスプレをするのかは、泉によって、そのキャラクターを演じていた俳優が死んだものが選ばれている。中身の人がいない衣装と同様に、キャラクターだけが実体なく残っている状態で、掴もうとしても掴めない「映像」というものに通ずる。壁面の映像は、木に人が入り、コスプレをした人が歩き回り、それを追いかける人物という状況全体を撮影したものである。作品の展示空間で撮影を行なうことによって、入れ子状の構造を作り出し、映像と身体・空間とのあいだを攪乱する泉らしい作品であると同時に、300人の出演者という新たな展開を示す力作となった。

また私は同展のカタログの編集を担当したが、内田樹にこの15年の時代を捉えるテキストを依頼した。内田はこの15年の日本を「老化する社会」とした。「老いた社会では、創意、発明、冒険心、快活さ、楽天性、のびやかな身体、屈託のない笑顔……そういったものが人間的価値としてはもう評価されない。代わりに、冷笑、パロディ、皮肉、没論理、不機嫌、非寛容といった態度が一般的になる」と書き、「青年」がいなくなったことを指摘する(11頁)。確かに泉を含め「われらの時代」展に出品してもらった多くの作家は、多かれ少なかれ、老化する社会を反映しているように感じる。「老人性社会」の次の時代を描かなければならない。これは内田から出された宿題である。

7──泉太郎《無題候補(虹の影が見えない)》

筆者撮影

われらの時代──ポスト工業化社会の美術

会期:2015年4月25日(土)〜8月30日(日)

会場:金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂1丁目2番1号/Tel. 076-220-2800

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)