キュレーターズノート

「THE BOX OF MEMORY: Yukio Fujimoto」、寺田真由美「視る眼差し×看る眼差し」「他人の時間:TIME OF OTHERS」

中井康之(国立国際美術館)

2015年10月15日号

対象美術館

美術館に勤めているとはいえ常に美術作品と接しているというわけではない。あらためてこのようなことを述べるのは、先日、多摩美術大学の広報誌から取材を受けた際に、学芸員というのは収蔵庫に暮らすかのような日々を過ごして美術作品と常に対峙しているというイメージを抱いていた、といった意味の応答を受けたからである。もちろん、そのような場所での作業も業務のひとつとしてはある。しかしながら、学芸員の職務の中心をなすものとは、美術作品が社会的どのように機能していくのかということを総合的に判断してその役割を与えていくような内容ではないかと考えている。であるがゆえに、働いている場所というのが自ら務める美術館の収蔵庫である必要は当然なく、さらには美術館のオフィスである必要もないだろう。もちろん、そのような主旨で思考を重ねる場所として美術館のオフィスは準備され、それを実現する場所として美術館の展示空間は用意されているわけではあるのだが……。

美術作品を生み出す立場である作家にとっては、その作品が存在する場所のひとつとして美術館は存在するだろう。しかしながら、その存在は、作家にとって絶対的な必要条件ではないはずである。さらに言えば、作品が存在する場所が画廊やオルタナティブな空間である必要性もなく、究極的には、人が存在する場所でなくとも作家の理念が通じるところであればいかなる場所でも存在することが可能であると考えることができるだろう。最後の意見は極論かもしれないが、1960年代に生まれたオフ・ミュージアムのようなスタイルの延長線上にそのような考え方が存在するかもしれない。美術館で仕事を始めたころ、このような自らの立ち位置を確認するための思考を巡らせていたことがある。そのようなことを思い出したのは、上記のインタビューがきっかけだった。そして、そのような考えを背景として、およそ20年前、私が在籍していた西宮市大谷記念美術館で立案した、藤本由紀夫による、1日だけの展覧会「美術館の遠足」という10年間にわたるプロジェクトが成立したことなどもつらつらと思い出していた。

1日だけの展覧会「美術館の遠足」(1997〜)と《+/−》(2007)

そのような過去の経験を思い起こしていたさなか、京都の中心街に今年の1月にオープンした美術作品と共棲するためのゲストハウスとでも表現できる場所アートホステル・クマグスクで、その藤本由紀夫によるアートプロジェクトが披露されるという案内を受けた。記憶の糸を辿ることが、あらかじめ用意されていたかのような偶然に驚きながら、その場所を訪れることになった。

いまここで「美術館の遠足」というプロジェクトが成立した詳しい経緯を述べる余地はないが、1996年に実施した、藤本による4つのワークショップが契機となって1997年から10年間続くことになるそのプロジェクトを起動したときの感覚は、とても清新なものであった。その当時、すでにいくつかの美術館で藤本のサウンド・アートは紹介されていたのだが、藤本自身、自分の仕事が正しく理解されていないと感じていたようであった。藤本が本当に表現したいことを、美術館におけるプロジェクトとして実現するために、私は、いくつかのハードルをクリアしなければならなかったことを記憶している。それら一つひとつの事項を詳らかにする必要もないが、藤本が望んだことは、美術館という空間を展示空間だけではなく観客の眼に入るすべての空間をコントロールすることであり、さらに、音環境というものは視覚にも影響を与えるものであり、いやしくも美学を学んできた者であるならば総合的な芸術を目指すべきではないか、という二つの命題に収斂される。後者に関しては、空調の音のような近代的な均質空間においては避け得ない音に対して、受身になることなく、それを前提としながら解決する糸口を見出す、といった文脈で対応していったと思う。また、前者に関する具体的な対応として、通常の展示空間である展示室を閉じて、それ以外の廊下部分や階段、エレベーター、講堂、学芸員室、庭園あるいは機械室等、あらゆる場所に作品を仕掛けることにつながった。また、その会場となった大谷美術館は私邸であった痕跡をとどめ、和風の離れを残してあった。「1日だけの展覧会」は、展示空間ではないところを用いていたことに特徴があったわけであり、例えば、その施設の和室が展示空間の一部となった。お茶室として用いられていた部屋の床には、いまではMoMAの所蔵となっている村上三郎の《投球絵画》が茶掛けとして用いられ、炉には砕かれたガラスが敷き詰められて、そこに藤本作品の代名詞でもあるオルゴールのムーブメントが複数個置かれた。鑑賞者はお手前の代わりに、そのオルゴールのネジを巻いて、静かにガラスの炉へ解き放つ。そのオルゴールは割れガラスを共鳴させながら最初の内はメロディを奏でながらしだいに消えてゆく。鑑賞者はその消えゆく音に耳を傾けながら、畳の上に座し、《投球絵画》の墨のしたたりに視線を投げかける、といった作法を繰り返したのである。このようなさまざまな仕組みを備えた多くの作品が、美術館の展示室以外の空間各所に無数に仕掛けられ、鑑賞者を受け入れる前に、展示を手伝った私自身、感性がオーヴァーヒートしたようなヒリヒリした感覚が生じたことを記憶している。

今回の展示について触れる前に、もうひとつの寄り道を許して欲しい。私が国立国際美術館に移動してからも藤本のサウンド・アートを紹介することを考えた。しかしながら、大谷美術館で試みられた、いわばサウンドスケープを応用したようなスタイルが通用しないことは明らかであった。そして、藤本とのいくつかのキャッチボールが交わされたあとに実現したのがビートルズ楽曲213曲を同時にプレイする作品《+/−》(2007)だった。500平方メートルほどの展示空間に拡がった213曲の人類の遺産とも言うべきメロディの集合体は、一種のホワイトノイズを形成したのである。それはまた、私たちが生活する都市空間の音環境を象徴的に示すかのような空間でもあったろう。われわれはそのような環境に対して不感症になっているのかもしれない。藤本は冷ややかにそのような状況をスケッチしたのだろう。

日常のなかの「THE BOX OF MEMORY」

今回、その藤本が舞台としたアートホステル・クマグスクは、京都の町屋をリノベーションした宿泊施設であるが、その空間を用いて藤本が全面的にサウンド・アートを展開しているというわけではない。前記してきた二つの作例からも理解できると思うが、藤本はその場所を徹底的に読み込んだうえで制作することを考えていく。その空間の特徴はもちろんのこと、時には、その土地の持つ歴史的な背景を掘り起こすような行為にまで及ぶこともある。今回の展示空間ではどのような仕掛けを考えたのであろうか。

鑑賞者はそのホステルの1階で受付を済ませたあとに客室のある2階へと上がるだろう。するとそこに小さな居間が現われる。おそらく最初に眼に飛び込むのは壁面にレタリングされた英文だろう。それは、英語を理解し、日本の古典文学を少しでも知っている者であれば直ぐにわかる文章かもしれない。実際に訪れる人のために、具体的な書名をここでは明かさないことにするが、京都の瀟洒な寓居で過ごすことと共鳴する随筆である。そして、その英訳は南方熊楠なのである。言うまでもなくこのホステル名に因んでいる。また、それぞれの部屋の入口には、「EVERY THING」「ANY THING」「SOME THING」というレタリングが施してある。ドアを開けると「EVERY」と「THING」が分かれるようになっている。そのようなちょっとした言葉の遊びが、今回の展示では中心になっていた。それは不特定の人々が集う場所では好まれない、恣意的な音によって強制的に鑑賞させられる状況が生まれないようにした配慮だと思われる。

このような言葉を用いた藤本の作品がホステルの空間内に数多く仕掛けられているのだが、それらのなかでもひときわ目立つのは、1階のキッチンダイニングから中庭に通じているガラスの引き戸にヘボン式ローマ字でレタリングされた明恵上人による詩「あかあかやあかあかあかやあかあかやあかあかあかやあかあかや月」であろう。ローマ字でそれらの音が表わされるとこのような形象になるという驚きをわれわれは抱くであろうし、アルファベットを母国語で用いる者にとっては、音によって日本語という言語を楽しむことができるだろう。脳内のサウンド・アートとでも呼ぶべき作品である。

左=アートホステル・クマグスク、2階リビング

右=「THE BOX OF MEMORY」会場の藤本由紀夫

左=同会場、中庭

右=同会場、中庭に面する引き戸

もちろん、通常の物理的な響きをともなったサウンド・アートがまったく存在しないわけではない。例えば、前記した小さな居間には、ゴミ箱の上にオルゴールのムーブメントを置き、それが音を奏でながらゴミ箱の中に入り込んでいく《music dust box》や、また各部屋のベッドサイドには、藤本の代表的作品シリーズ、オルゴールのムーブメントにダイスなどを入れた試験管が付けられた《revolution & gravity》が備えられている。ただし、それらの作品を扱うための文字によるインストラクションは用意されていない。その代わりに、前者の作品に近い壁に、ゴミ箱の上にオルゴールのムーブメントが置かれた写真が掛けられていたり、後者の作品脇の壁には、オルゴールのムーブメントに付いた試験管を回す様子が描かれたイラストが刷り込まれたりしてある。

今回の展示全体のタイトルは「THE BOX OF MEMORY」となっている。文字通り捉えるならば藤本がこれまで発表してきた作品群が、このホステルという箱に集積していると考えることもできるであろうし、また、ここでは紹介しなかった、もうひとつの居間の机の上に拡がったさまざまな印刷物やメモ類が詰まった箱(藤本由紀夫《THE BOX OF MEMORYのためのメモ》)を示しているのかもしれない。実際、机上の印刷物から誘発された作品が、このホステル内に潜んでいるのである。それは、この施設に滞在した各人の楽しみとなるのだろう。「1日だけの展覧会」で展開された非日常的な祝祭空間のエッセンスが、日常の延長線上にあるとも言える宿泊施設空間で密やかに花開いていることになんとも言えない悦びを感じた。

左=「THE BOX OF MEMORY」会場、客室

右=同会場、客室内に設置された《revolution & gravity》

左=同会場、2Fもうひとつのリビング

右=同会場、藤本由紀夫《THE BOX OF MEMORYのためのメモ》

同会場、中庭から空を望む 筆者撮影

以上特記なきもの「THE BOX OF MEMORY: Yukio Fujimoto」インスタレーションビュー

撮影=大西正一

THE BOX OF MEMORY: Yukio Fujimoto

会期:2015年10月3日(土)〜2016年9月末

*内覧期間(有料)は、2015年10月5日(土)〜12日(月)、14:00〜21:00

*内覧期間終了後は、通常の宿泊による鑑賞

会場:KYOTO ART HOSTEL kumagusuku

京都市中京区壬生馬場町37-3/Tel. 075-432-8168

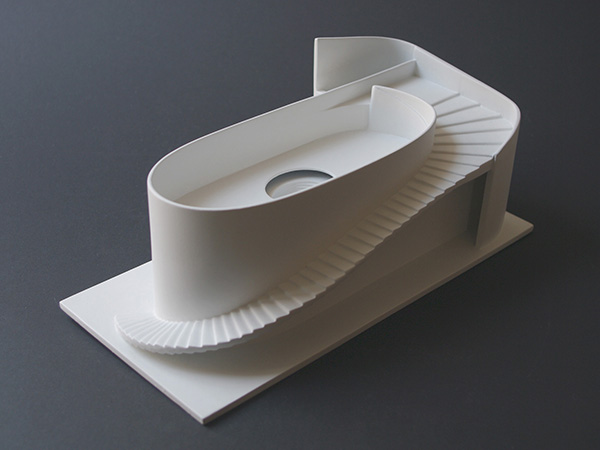

もちろん、そのような非日常的空間に身体を置くことばかりが美術鑑賞の方法でないことは言うまでもない。奈良のGallery OUT of PLACEで開催されていた寺田真由美による小さな模型の部屋を通して撮影した写真作品は、作家が見た世界が一枚の画像となって表出されていることにより、鑑賞者はその画像を通して作家の意識を垣間見ることができるかもしれない。しかしながら、当然、鑑賞者の自由度は少なくなるだろう。それに対して今回の寺田の個展では、作家による建築物もあわせて展示されている。その模型は撮影に用いられていたものではなく独立した小立体作品として制作されたものだという。撮影に用いられたものではないといっても鑑賞する者はその建築模型のような立体に視線を落とし、作家が行なっている行為を疑似体験しようとするだろう。そのような意識のあり方が、寺田の室内風景写真をまた違ったものとして見せる装置となるのである。それは、作家が作品を生み出すさまざまな工程の一端を垣間見ることによって、鑑賞者は、完成した作品の画像により深く親密な意識を持って接することになるからである。

寺田真由美《white chair 150701p》

寺田真由美《spiral staircase combination 151903》

寺田真由美《oval roof garden》

2015 (c) Mayumi Terada

寺田真由美 温湿シリーズ Vol. 2「視る眼差し×看る眼差し」

会期:2015年9月25日(金)〜2015年10月25日(日)

会場:Gallery OUT of PLACE

奈良県奈良市今辻子町32-2/Tel. 0742-26-1001

学芸員レポート

内省的とも言える美術を紹介してきたが、いまの社会の状況は、美術という表現手法にとっても看過できない問題が間断なく起こっていることは明白な事実である。私は、基本的には、美術でなくても表現できることは、よりふさわしい手段を採るべきではないかと考える。しかしながら、そうした態度が許されない状況に置かれていると同時に、極めて自然に、さまざまな社会的問題をテーマにしながら、軽やかに美しい表現へと結びつけていく作品を見ることができるようになってきたという喜ばしい(?)状況も生じている。

そのようなことをつらつら考える機会を与えてくれたのは、自身の職場で開催された「他人の時間」という、アジア太平洋地域という地政学的にさまざまなレベルの多様な問題を生み出している場所において、自分たちの地域における政治的・思想的問題をテーマに制作行為を行なっている作家たちを集めた展覧会であった。今年は、戦後70年という節目にあたり、国内の多くの美術館施設で戦争をテーマとした展覧会を散見したのだが、近畿圏においてはそれに類する展覧会は見かけなかったと記憶している。そのようななかで、地域紛争や民族間抗争等も扱った本展を第三者的に意識することになったのである。

冒頭にも述べたように、当該展の多くの作品は、そのようなテーマ性を持ちながらも洗練された表現として成立していた。例えば、当館の同展ポスターに用いたアン・ミー・レーの写真作品「陸上の出来事」シリーズは、従軍写真家として兵士たちの日常的で穏やかな光景を大判カメラによって精密に美しく伝えるのである。それは、戦争という非日常的な行為が、われわれの日常生活と一直線で繋がっていることを直接的に示すものであろう。また、下道基行の写真作品「torii」シリーズは、第二次世界大戦下、かつて日本の支配地域であったアジア各地で、現在の平穏な暮らしのなかに残存する「鳥居」が取り込まれた光景が映し出されている。そのような風景は、場所と時間を隔てて価値観や政治が大きく変わりながらも、残存した痕跡として、容易には解決し得ないさまざまな問題を象徴化しているようにも見えてくる。

さらにミヤギフトシの映像作品《The Ocean View Resort》は、ミヤギがウェブ上で展開している「American Boyfriend」というプロジェクトの中心を為すテーマである、おそらくは自身の実体験に基づくセクシャル・マイノリティの恋愛感情が日本とアメリカという国を介し、さらには沖縄という、戦後日本が向き合わなければならない地域を舞台にしたストーリーによって、ミニシアターで公開されるような映画仕立てにした作品である。

以上のような柔らかい感性を持った作家の作品の存在が、私のような政治や地域の問題に対して無関心を装う層にも、そのような問題を意識のなかで前景化させられるような効果を持つのかもしれない。

ミヤギフトシ《The Ocean View Resort》より

他人の時間:TIME OF OTHERS

会期:2015年7月25日(土)〜 2015年9月23日(水・祝)

*東京会場はすでに終了。本年末から来年秋までシンガポール、ブリスベンに巡回

会場:国立国際美術館

大阪府大阪市北区中之島4-2-55/Tel. 06-6447-4680

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)