キュレーターズノート

「実験場としてのミュージアム」のつくりかた

──科学博物館エクスプロラトリアム

菅沼聖(いずれも山口情報芸術センター[YCAM])/今野恵菜

2017年09月01日号

前回は筆者が勤務している山口情報芸術センター[YCAM]を題材にこれからの公共文化施設と社会との関係性をラボやエデュケーターといった観点から論じた。今回は科学博物館という枠組みを超え、先進的な活動を行なうエクスプロラトリアムの取り組みを通じて、引き続き社会のなかでのミュージアムの可能性を考察していく。

photo by Peretz Partensky

photo by Peretz Partensky

科学、芸術、そして人間の知覚のミュージアム

エクスプロラトリアム館内、広大な敷地に実験性溢れる展示物が並ぶ。1969年パレス・オブ・ファイン・アーツに開館、2013年に湾岸倉庫Piers15&17に移設、リニューアルを経て現在に至る。

エクスプロラトリアム館内、広大な敷地に実験性溢れる展示物が並ぶ。1969年パレス・オブ・ファイン・アーツに開館、2013年に湾岸倉庫Piers15&17に移設、リニューアルを経て現在に至る。

photo by Shawn Clover

Exploratorium(エクスプロラトリアム)は米国カリフォルニア州サンフランシスコ市のベイエリアにある科学博物館。NGO組織で運営されている。1969年の開館以来、ハンズオンという手法に代表される体験型、参加型展示を数多く開発し、世界中のミュージアムが参考にする施設である。広大な館内には約650個を超えるオリジナルの展示物が所狭しと並び、来館者の熱気が絶えることはない★1。

人間が自然世界を理解するということは、人間の知覚を通して、世界を科学的に、そして同時に芸術的に把握することなのだ。★2

エクスプロラトリアムの創設者であるフランク・オッペンハイマーの思想は、彼の考える科学博物館が「知識は誰かに教えてもらうもの」という教示主義的なものではないことを端的に表わしている。またアーティスト・イン・レジデンスに代表される芸術と科学の合流を図る事業も継続的に行なっている。ゆえにメディアアート(テクノロジーと芸術)の作品制作の文脈で紹介されることも少なくない。ちなみにフランク・オッペンハイマーの兄ロバート・オッペンハイマーはマンハッタン計画で原子力爆弾開発を指導した物理学者である。

ミュージアムの役割を変えた「破壊的メディア」

計算機科学者、教育思想家でパーソナルコンピューターの父とも言われるアラン・ケイはテクノロジーと学びの領域において、エクスプロラトリアムを学校教育システムの外で生まれた「破壊的メディア(subversive media)」と称した。その理由を来館者がうしろ手を組んで鑑賞に浸る旧態然としたミュージアムではなく、子どもも大人も自らが主体となり、手を動かしながら実験ができる「遊び場(playpen)」として設計したからだと述べている★3。

破壊的メディアの言葉の通り、エクスプロラトリアムの手法は全世界のミュージアムや科学教育を席巻し、現在私たちがよく目にする科学館の体験・参加型展示というかたちで広く普及している。日本のミュージアムもその影響下にいることは言わずもがなである。

筆者がエクスプロラトリアムを訪問した際に感じた印象を言葉にすると「混沌」や「野性」がそうなのかもしれない。子どもと大人、地域住民と観光客、来館者とスタッフ、そして学びの主体と客体が入り混じり、今にも何かが生まれそうな創造的な雰囲気を醸していた。誰もが持っているであろう、人間の根源的な好奇心をエンジンに、真摯に「世界を探求する」その熱気で溢れた空間だ。

日本のミュージアムにも優秀なスタッフ、クオリティの高い体験展示、専門的な事柄をわかりやすく丁寧に解説しているキャプションはある。しかし多くのミュージアムは、エクスプロラトリアムのように来館者が触発し合う創造的な雰囲気の醸成を十分にはできていない印象がある。

ミュージアムに社会を見る

エクスプロラトリアムの初期構想を記したオッペンハイマーのマニフェストとも言える「科学博物館の理論的根拠」(1968)では科学技術に対するリテラシーの重要性や既存の教育の問題点、ミュージアムと産業との関係性など、現代にも通ずる先駆的なミュージアム観を垣間見ることができる★4。

俯瞰するとオッペンハイマーはミュージアムを「実験場」に見立て、その創造性を社会全体にどう敷衍し、機能させていくのか、その柔軟なフレームワークを模索しているようにも見える。それはあたかも社会のデザインを試行するように。オッペンハイマーの主張からもはや半世紀近くも時は経過しているが、科学技術がより高度に発達している時代こそ、彼の構想から得ることは多い。では、どのようにして現在のミュージアムにエクスプロラトリアムのような実験性を内包する柔軟なフレームワークを築くことができるのだろうか。

エクスプロラトリアムを読み解く

筆者が勤務する山口情報芸術センター[YCAM]でも、この問いに答えるためにさまざまな取り組みを試みている。詳しくは前回の記事を参照してほしい。

本稿では2017年現在のエクスプロラトリアムを要素分解することで幾つかヒントになる事柄を探っていきたいと思う。ここからは現在エクスプロラトリアムの展示開発スタッフとして研修中の今野恵菜氏(YCAMテクニカルスタッフ)の協力のもと現場の視点からエクスプロラトリアムを読み解いていく。

「Explore」体験から世界を想像し探求する

菅沼聖──まずは展示についてうかがいます。個人的に印象に残っているものは、鼠の死骸が腐敗していく過程を展示する《Energy of die》や自分たちの体の動きで竜巻をつくる《Tornado》です。解説文を見るまでもなく、目の前で起こっていることが理解できるものや自分が関わることで結果が変わるものが展示物の多くを占めていました。人間が何かを「わかる」という道のりを大変慎重に扱っているのだなと思いました。

今野恵菜──結論をだすものではなく、「マテリアル(原料)」の可能性を見せる展示が多いです。ここでいうマテリアルとは自然現象の原理や人間の身体に基づいたものを指します。こういった普遍的な感覚を土台に「探求=explore」を促し、科学や芸術といった多様な捉え方を体験者自身が考え深めていく。オッペンハイマーが目指した理解のあり方はそういうところにあるのではないのでしょうか。館内では今日も子どもたちの「I made it!(できた!)」「I got it!(わかった!)」という声が溢れてます。

左上=《Energy of die》鼠の死骸が腐敗し白骨化するまでの展示。鼠は動かないが孵化した虫が蠢いている。

左上=《Energy of die》鼠の死骸が腐敗し白骨化するまでの展示。鼠は動かないが孵化した虫が蠢いている。

右上=人気展示のひとつ3.6×2.4mの《Giant Mirror》

左下=《Give and Take Table》

右下=植物展示。どの展示もクラフト感を残しつつデザイン性が高く保たれている。

菅沼──シェア(共有)の概念や多様性についてなど社会的、抽象的な事柄も扱っていますね。

今野──「The Science of Sharing(共有の科学)」は常設展示のなかの「Human phenomena(人間の現象)」群に属するものです。いわゆる社会科学といった領域も知覚を通じた展示と同様に体験的な理解を促すデザインがされています。館内のゾーニングとしてほかにも視覚・聴覚やバイオロジーを扱うリビングシステムなど大まかなテーマが各々に割り振られています。

菅沼──僕が訪問した際に目に止まったのは「The Science of Sharing」の展示の入り口付近に置かれたサラダボウルほどの器です。器には一見するとゴミのような紙くずやサングラス、アクセサリーなど雑多なものが入っていて、展示キャプションには「Give and Take Table」と書いてありました。物物交換を通じて経済活動を体験的に学ぶものだとすぐにわかりましたが、これは小学生でも同じでしょう。加えて交換のその先に広がる社会を私事として想像できる体験デザインに感心しました。このような展示はどういったプロセスを経て生まれてくるのでしょうか。

今野──ものによると思いますが、1ピースの展示が完成に到るまで構想制作含め1年ほどかかります。その制作過程が独特で、プロトタイピングとスタッフからのフィードバックをほぼ毎週行ない、ゆっくりと精度を上げていくというものです。プロトタイプを展示空間に実際に置いて、来館者からフィードバックを直接もらう進め方は私が研修し始めて驚いたことのひとつです。

またエクスプロラトリアムにはVRE(Visitor Research and Evalution)という展示物の評価を収集、分析する専門部署があります。その部署のスタッフは展示の構想段階から制作に参加し、展示物が体験者の「explore」を促進するかどうかを調査、検証します。自由な発想の余地を奪うような体験デザインにならないよう、スタッフみんな配慮している様子が印象的です。

さらに、展示を開始してからも修理やアップデートはつねに行なわれます。そういう意味ではエクスプロラトリアムの展示は永久にプロトタイプなのかもしれません。

「Continue Prototyping」 つくり(なおし)続けることを見せる

展示制作の現場「Shop」は来館者から見えるようになっている。Shop付近に置いてある展示はプロトタイプ初期段階のものも多く、影から開発者が見ていることもあるそう。バイオ系のラボなど展示に付属の制作スペースもある。

展示制作の現場「Shop」は来館者から見えるようになっている。Shop付近に置いてある展示はプロトタイプ初期段階のものも多く、影から開発者が見ていることもあるそう。バイオ系のラボなど展示に付属の制作スペースもある。

菅沼──エクスプロラトリアムは展示開発を目的としたラボを持っていますよね。数百の展示を開発、管理する裏側にはさまざまなノウハウや苦労があるかと思います。

今野──エクスプロラトリアムでは展示の研究開発のための「Shop」と呼ばれる制作スペースを持っています。ここには来館者は入れませんが、中の雰囲気が外に伝わるように、開放的なしつらえになっています。質問があればShop内のスタッフに話しかけることもできるので、来館者にとっては、展示の研究開発がブラックボックスの中で行なわれているのではなく、自分たちの手の届く場所、話しかけられる距離でつくっているという実感を伴った理解ができます。同時に今自分たちが体験している展示もラボと地続きのものだと伝わると思います。館内全体でも子どもの目線以上の壁を極力減らして、この「地続き」な感覚や、透明性に配慮した設計になっています。

菅沼──これはとても大事なことですね。参加可能性を感じられないものには想像力も働きません。ラボを展示の一部として見せることで来館者や空間の雰囲気に及ぼす影響は大きそうですね。しかしこれだけ多くの展示ですから、生み出すだけではなくメンテナンスしていく必要がありますよね。訪問した際には調整・改良中で稼働していない展示もいくつかありました。

今野──来館者はつねに約650個の展示と触れ合えます。これもひとつの特徴だと思いますが、毎日ものすごい数の展示が入れ替わっています。故障や修正、アップデートなど理由はさまざまですが、これら展示のメンテナンスがスタッフの業務の大部分を占めていると言っても過言ではないです。「実験と研究」をする人材、環境があるから可能な体制とも言えます。ただメンテナンス作業自体も来館者に見えるので、これもまたひとつの「展示」として成立しているように思います。

菅沼──そうですね、僕はスタッフが一生懸命直している姿にものづくりの本質を感じました。ただ運営面で見ると「直し続ける」のは一見非効率な感じもします。最初から直さなくて良いくらい「完璧」に仕上げたほうが良いというのが一般的な考え方のように思います。普通のミュージアムだと頑丈な仕上げをした展示をよく目にします。展示を業者に依頼している場合は毎日メンテナンスに呼ぶわけにはいかないですしね。スタッフがすぐ横にいて、つくる環境があるからこそできることですね。先ほど今野さんが言っていた展示開発におけるプロトタイプ思想や体験者の探求の余地のデザインはこのような毎日のメンテナンス、アップデート作業をベースに行なっていることがよくわかりました。

今野──いきなり完璧なものを納品するのではなく、プロトタイプを展示していくスタイルは展示開発をする側のメリットもあります。ユーザーのフィードバックを見ながら、トライアンドエラーを幾度となく繰り返せる体制は展示のクオリティを上げるうえで最高の環境です。まだ思いついたばかりの小さなアイデアをゆっくりと試しながらつくれる、ダメならやめられる。ユーザーテストという言葉より「来館者と一緒に」ゆっくりと丁寧につくっていくという表現のほうが合っていますね。

左=開発者はプロトタイプのフィードバックを来館者から直接もらうこともできる。

左=開発者はプロトタイプのフィードバックを来館者から直接もらうこともできる。

右=メンテナンスの様子

菅沼──先ほど参加可能性の話をしました。エクスプロラトリアムの館内はそんな雰囲気で満ちています。来館者が排除されていない、運営、開発側と同じ地平でお客さんが関われるオープンな関係性を感じました。

今野──その関係性は来館者とスタッフの関係性だけにとどまりません。

子どもが両親に(もちろんその逆も)、来館者が来館者に説明している姿をよく見かけます。展示の根幹の思想として「対話」を促していることが起因していると思います。自分が発見したことは誰かと共有したくなるのは人間の性を起爆剤に、スタッフと来館者、そして来館者同士の距離がなるべく近くなるように展示や空間がデザインされていると思います。とはいえ小難しいことでもなんでもなく創造的な人間が集まれば必ず起こる化学反応を最大化しているだけなのかもしれません。

「Openess」活動をデザインする

菅沼──これだけカオティックな創造性を制御するのは大変そうです。創造性の原点は混沌にあることは確かですが、組織として混沌を「継続」することや一定の「安全」を確保するには緻密な制度設計が必要になると思います。あれはダメ、これはダメと規制をかけて管理するのは簡単ですがエクスプロラトリアムはそれを嫌いますよね。館の運営体制が気になります。スタッフの数や組織のことを教えてください。

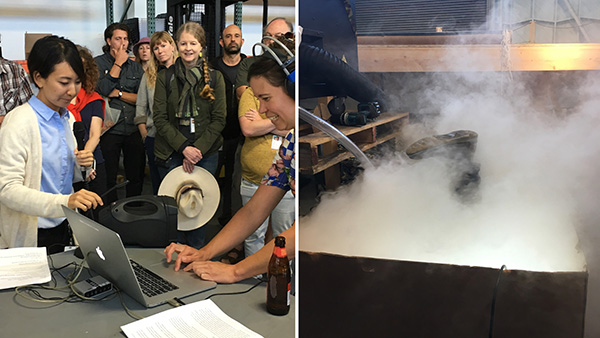

左=スタッフ内での展示開発フィードバックの様子。半年毎に3日間プロトタイピングと1日デモを行なう展示開発ハッカソンがある。

左=スタッフ内での展示開発フィードバックの様子。半年毎に3日間プロトタイピングと1日デモを行なう展示開発ハッカソンがある。

右=霧を使った展示プロトタイピングのラフアイデア

今野──私も研修に来るまでなかなか想像ができなかったことです。スタッフ数はフルタイムが約200人、ハーフタイム約150人、ボランティアは約250人です。ミュージアム運営にまつわるさまざまな部署を持っています。プロジェクト制がベースとなっており、プロジェクトリーダーが設定したテーマに沿って、各部署からメンバーを招集、展示の制作や展示空間のデザインが行なわれます。私が所属する「Exhibits & Media Studio」という部署は展示研究開発の担当です。人数は50人程度です。

プロジェクトチーム内の役職としては、以下のような構成が基本となります。

あくまで基本なので状況に応じて柔軟に各役職が対話し、融合することもままあります。

企画のアイデアを持ち込み舵取りをする「Project Director」、スケジュールや業務量の管理をする「Project Manager」、展示コンセプトからプロトタイピングを手がける「Exhibition Developer」、最終的な筐体やキャビネットといった展示を仕上げまで追い込むファブリケーションのプロフェッショナル「Tech」、館のデザインルールを地盤にコンセプト部分からデザイン面の提案を行なうインハウスのデザイナー「Graphic」、キャプションや広報物の文面を考える「Editorial」、プロトタイプを使ったユーザーテストなどを担当し、大量の体験者インタビューなどのフィードバックをする「Visitor Research and Evalution(VRE)」といったものがあります。特にVREの存在は個人的に驚きました。ユーザーテスト時に独自の評価シートで多角的な分析をし、プロジェクト全体になげかけます。全スタッフがそれぞれの専門性からフラットな関係性で対話をしてつくり上げていくイメージです。

ボランティアスタッフはオレンジ色の制服を着用している。

ボランティアスタッフはオレンジ色の制服を着用している。

菅沼──現場ではたくさんのボランティアの方たちが活躍されていました。サンフランシスコの観光地に位置するので毎日たくさんの来館者が来られると思うのですが、その分、コミュニケーションコストも高くなっていくと思います。これだけ広い館内、多くの展示物を抱えているのでボランティア育成は必須要件ですよね。

今野──ボランティアの方たちはすべて有償で運営に欠かせない重要な存在です。地域の高校生や大学生などバックグラウンドはさまざまですが、サイエンスコミュニケーションに興味があったり、積極的に自身のキャリアに繋げていく人が多いです。スタッフのなかには過去にボランティアだった方も多くいます。

菅沼──ボランティアのキャリアパスをしっかりとデザインすることは、彼らのモチベーション、ひいてはサービスのクオリティに繋がるので大切ですね。エクスプロラトリアムは観光とうまく向き合っている印象があります。これだけ大量の人が来ると「交通整理のようにさばく」ように無機質な経験が蔓延してしまう恐れがあります。ボランティアという人をインターフェースとするのは何よりも力強いと思います。

今野──場をスケールさせるという意味ではほかにもさまざまな試みがあります。例えば展示ノウハウのオープン化です。「クックブック」と呼ばれる書籍は、エクスプロラトリアムで開発された展示物の再制作を誰にでも可能にすることが目的のマニュアル本です。当館が開発した展示は世界中の科学博物館、教育現場で再制作、展示されています。また「先生の先生」のような存在も担っています。科学教育にまつわる教材開発も行なっているので、地域の(あるいは世界中の)先生たちのサポートをすることで公教育との共存を目指しています。

菅沼──規模は違いますが、ラボ機能やオープンソースに対する考え方などYCAMと類似する部分が多いですね。歴史を遡ればYCAMもエクスプラトリアムの影響下にいることは自明なので当然とも言えます。科学博物館かアートセンターかという表象の違いだけで双方「科学、芸術、そして人間の知覚」を探求しています。「科学館と美術館」「理科と美術」といったかたちで分けて語られることが多い領域ですが、本質的には不可分で、そこにこそ今後の求められる創造性のヒントがあるのかもしれません。

ミュージアムの初期設計

では冒頭の問いに戻ろう。ミュージアムのなかに、実験性(混沌)を内包する柔軟なフレームワークを築くためにはどうしたらよいか? 今回の今野氏との対話や各種の論考を振り返ってみると、エクスプラトリアムの卓越したバランス感覚が特徴として浮き上がってくる。それは実験性を担保しつつ、ミュージアムへの各種評価──例えば、来館者数、予算、アウトリーチ(学校や地域、産業などとの連携)、観光といった課題──に対して、きわめて高い水準で応えていることやフルタイムスタッフからボランティアに至る500人以上の大規模な組織体制を硬直化せず運営していることである。

なぜエクスプロラトリアムはそれが可能なのか。

これはオッペンハイマーが「科学博物館の理論的根拠」で提案したミュージアムの「初期設計」に由来するのではないだろうか。例えば、この初期設計には二つの位相があると考えられる。

産業界との結びつきや継続的な資金獲得の為の手法といった社会的・経済的な制度設計という位相と、もうひとつは、人間の感覚や学び、科学と芸術の網目のなかに来館者や展示物を位置付けるという思想的・美学的・教育的な位相である。オッペンハイマーはこの二つを直線上に描き、その中間(Medium)である「実験場としてのミュージアム」のなかで有機的に媒介させた。ともすれば反目し合うふたつの位相を、混沌のなかに溶解させること。一見すると、非効率的で冗長に見えるかもしれないこうした手続きにこそ、エネルギッシュな創造性が宿る。こうしたオッペンハイマーによるエクスプロラトリアムの「初期設計」が、半世紀近く経ったいまも柔軟にかたちを変えながら続いていることが、創造性のなによりの証左である。

前回、今回と本連載はリスクテイクを忌避する現代において「実験性」を社会へ実装する方法を通奏低音として扱ってきた。多様な取り組みを紹介することで考えを進める一助となれば幸いである。次回は多民族共生国家としてさまざまな問題に直面するイギリスにて社会接続を促すプロジェクトを活発に行なうブリストルの文化施設「WaterShed」の活動を紹介する予定。

★1──2016年度のエクスプロラトリアムの年間来館者数85万人。スタッフ数、予算、資金提供元など詳しい情報はウェブサイトの2016年度の概況報告に公開されている。

★2──小川正賢「『エクスプロラトリアム展』にエクスプロラトリアムの展示思想は現されたか?」(東京理科大学大学院教育科学教育研究科、2017)

★3──ハワード・ラインゴールド『新・思考のための道具 知性を拡張するためのテクノロジー──その歴史と未来』(パーソナルメディア、2016)

★4──Frank Oppenheimer “A Rationale for a Science Museum” Curator: The Museum Journal, Vol.1, 1968.

参考資料

- 森岡祥倫「第11講 科学を知覚する:フランク・オッペンハイマーのエクスプロラトリアム」

- 森岡祥倫「講座 アート・アンド・テクノロジーの歴史 Web版 2014」

- Frank Oppenheimer “The Exploratorium: A Playful Museum Combines Perception and Art in Science Education” American Journal of Physics Vol 40/7, July 1972.

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)