キュレーターズノート

“不在”の記録を試みる──

泉太郎「スロースターター バイ セルフガイダンス」/「とんぼ」

吉田有里(MAT, Nagoya)

2020年04月15日号

2019年10月に名古屋芸術大学Art&DesignCenterギャラリーでの「スロースターター バイ セルフガイダンス」、2020年1月にMinatomachi POTLUCK BUILDINGでの「とんぼ」、二つの会場で開催した泉太郎の個展について紹介する。

「芸術大学」という特殊な環境

2019年に名古屋芸術大学の特別客員教授に着任したのをきっかけに、泉は「芸術大学」というある種の特殊な環境をテーマに取り入れ、展覧会の準備をスタートさせた。筆者も講師として大学に関わっているため、企画・コーディネートとして参加した。

泉は近年、開催場所ごとに展示に関わるスタッフとのチームづくりからスタートする制作方法を取っている。2017年のパレ・ド・トーキョーでの個展「Pan」、金沢21世紀美術館での個展「突然の子供」でも、現地の技術者とともに制作した新作を発表している。

今回の名古屋芸術大学とMinatomachi POTLUCK BUILDINGでの2回にわたる個展もプランを実現するにあたり、デザイン、映像の撮影や編集、インスタレーションの設営など、学内の関係者や地域の技術者などが数多く参加した。

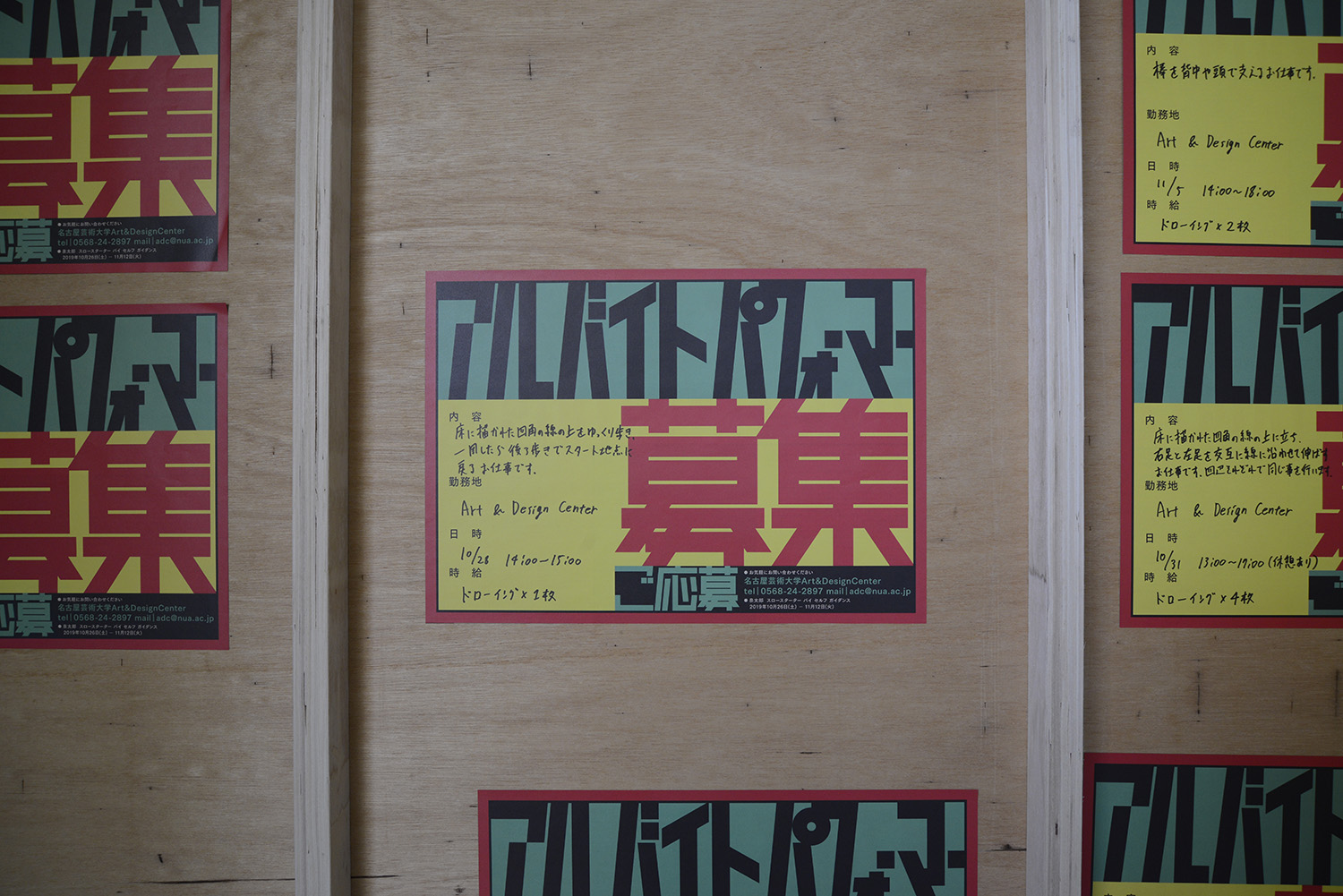

また学内では、学生たちが映像作品のエキストラとして、展示の搬入・搬出のサポートとして、あるいは展示室でのアルバイトパフォーマーとして参加。いわゆる「講義」という形式ではないが、これまでアーティストとともに作品や展覧会をつくる機会の少なかった学生たちが、泉との作業や時間を共有することで実践的な経験から学びを得ることとなった。

「スロースターター バイ セルフガイダンス」のための広報物であるチラシは、作品の一部となるポスターの機能も持ち、泉による書き下ろしの10,000字に及ぶテキストが掲載されている。そこでは、展覧会を準備する過程で季節をまたぎながら、学内のチーム(64という名称)との進行や、展覧会タイトル、作品プランなど、アイデアを上書きしていくさまが主観的に書かれており、ドキュメントの集積として読むことができる。展示では、名古屋芸術大学内で制作した八つの新作が発表された。

「スロースターター バイ セルフガイダンス」チラシ(テキストは「とんぼ」のチラシにも掲載している)

「スロースターター バイ セルフガイダンス」チラシ(テキストは「とんぼ」のチラシにも掲載している)

ねじれた相互関係

展示作品のひとつである《網目模様a》は、120名を超える学生がレンズに向けて一斉に指差しする大画面の映像と向かい合わせに、三つの小さなモニターのついた三脚が設置されている。モニターには手の振動で揺れるカメラのレンズ、肩車をしている二人の人物の背面(肩と尻の接合部)、3本の脚の映像が映し出され、大画面の映像をこの三脚のようなモノが撮影しているという相関関係があることに気づく。

この大画面の映像は、ヴィト・アコンチが1971年に発表した《センターズ》での行為を参照し、大人数で再演したようでもあるが、画面の対面にある状況(カメラ)も含めて再現されることで、画面の内/外、被写体/撮影者、人間(動的)/機材(静的)などの相互関係が複雑にねじれた状態であることがわかる。

学生120人による撮影の様子

学生120人による撮影の様子

泉太郎《網目模様a》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

泉太郎《網目模様a》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

指を差す被写体を捉えるのは機材の代理としての人間(3本脚を持つ人+肩車されたカメラマンの視点)であるが、展示室では再生装置としてまた機械(モニター+三脚)へと変換し還元される。

ヴィト・アコンチが被写体であり撮影者としてカメラに向かって指を差し、鑑賞者がモニター越しに対峙する作品を発表してから約50年の月日が経つ。映像という記録再生メディアによって、作家の亡き後もそのパフォーマンスを私たちは目にすることができる。それに対し、泉の作品が示すのは、メディアの進化とともに誰もが被写体・撮影者・鑑賞者となった現在における私たちの映像に対するリテラシーの変容と、画面の内と外との距離の近さを感じていながらも、すべてを捉え、つかむことのできない映像の不完全さや歪みではないか。

Art&DesignCenterギャラリー内で一番大きな展示室に入ると、サイズも比率も違う複数の白いパネルがランダムに配置された《使用済み扉/立て掛け画板》を観ることができる。自立したこのパネルの間を回遊すると、それぞれのパネルの裏側でじっと待機して時間を過ごす学生たちの姿を撮影した映像が、各パネルに設置されたモニターに映し出されていることに気づく。モニターのなかの彼ら彼女らは、何をするわけでもなく、ただ退屈そうに過ごしていたり、不安(不満)そうな表情を浮かべたり、眠り落ちそうだったりと、一定の時間そこで過ごした様子が記録されている。白く塗られたパネルの表側と、モニターが設置されている裏側、当然ながらその両側を同時に見ることはできない。

中央の柱と柱を挟むように設置された横長のスクリーンには、パネルの表側のみを撮影した映像が投影されている。それらは、室内の光の変化もなく、パネル自体の動きもないため、まるで静止画のようだが、表側と裏側を同時に撮影することで、そこに存在した人の気配や時間を実質的に捉えたものとなる。

泉太郎《使用済み扉/立て掛け画板》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

泉太郎《使用済み扉/立て掛け画板》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

泉太郎《使用済み扉/立て掛け画板》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

泉太郎《使用済み扉/立て掛け画板》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

また同室の床には、パネルの間を縫うように一部ガイドが引かれ、スポーツドリンクや石などが散らばっている。これは学内に貼り出されたポスター「アルバイトパフォーマー募集」と連動している。これは美術史おけるパフォーマンス表現のなかから、泉が選び出し、言語化したものの演者を募集するというもの。アルバイトパフォーマーは、言葉の指示書から連想する行為を各自で解釈してパフォーマンスを再演し、そこにいた時間をタイムカードに記録する。最終的にその時間分の労働の対価として、泉の直筆のドローイングが支給される。パフォーマンス実施時間は日によって異なるため、そこに居合わせることのできなかった鑑賞者は、その行為がそこで行なわれたのだろうと想像するしかない。

そこにいたはずの動的な人間の存在や気配は、パフォーマンスの痕跡や画面上からしか確かめることができない。展示室内に浮遊する存在を実際に捉えることができないという不穏な感覚によって、私たちがいかに表面的に物事を捉えていたかということを気づかせる。

見えるもの/見えないもの、存在/不在、時間の変化や記録の不確かさを、泉はビデオカメラ越しに執拗なまでに追求し、映像を用いたインスタレーションという形式で発表し続けているのだろう。

泉太郎《祖父への無心a〜》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

泉太郎《祖父への無心a〜》(2019)[撮影:怡土鉄夫]

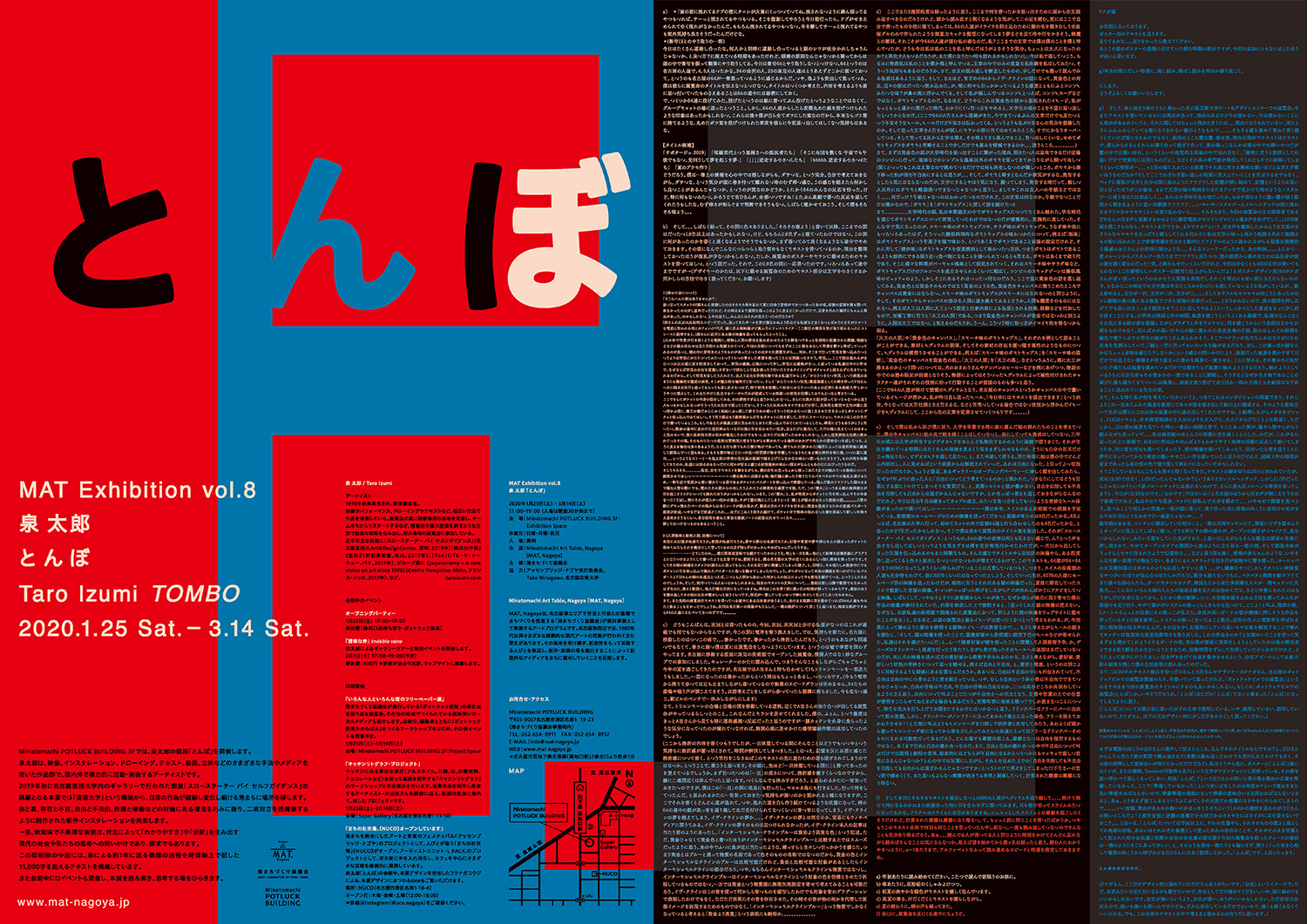

「芸術大学」から港まちへ

名古屋芸術大学での展示から間もないタイミングではあるが、大学内で制作・発表した新作の展開・続編として、制作と発表の場をMinatomachi POTLUCK BUILDINGに移し、名古屋港エリアを拠点としたアートプログラム・MAT, Nagoyaの企画として、個展「とんぼ」を開催した。ここでは約1カ月の滞在制作期間を経て、六つの新作を発表した。広報物には紙面の表裏に施した仕掛けに加え、先出の10,000字を引き継ぐかたちで新たに追加した合計15,000字に及ぶ泉のテキストを掲載。また両展のデザインを担当したフクナガコウジにより、テキスト内のシンメトリーな形状の文字のすべてが1文字ずつ反転させられることで、妙な読みにくさや違和感をつくり、泉のテキストやコンセプトを象徴するデザインとなった。

「とんぼ」チラシ(テキストはこちら)

「とんぼ」チラシ(テキストはこちら)

名古屋芸術大学のギャラリースペースのおよそ1/2の面積であるMinatomachi POTLUCK BUILDINGの展示室内には、《使用済み扉/立て掛け画板》の白いパネル群が、絵画のように左右の壁面に設置された。壁面とそれぞれのパネルの間には、モニターの幅に合わせてそれぞれの隙間がつくられ、その隙間で待機する人を撮影、映像としてまたモニターに映し出される。展示室の中央では、3連モニターが向かい合わせとなり、左右の壁面のパネルの表面を捉えた映像を映し出す。手法や構造を変えずに新作インスタレーションとして展開したこの《使用済み扉/立て掛け画板/磨かれた錠剤》では、レンズに写らない気配と痕跡をどのように捉えているのか。その問いは、この場で同時に発表したほかの新作との対比によって、さらなる広がりを見せた。

泉太郎「とんぼ」展示風景 [撮影:冨田了平]

泉太郎「とんぼ」展示風景 [撮影:冨田了平]

《シロサイ》は、モデルを撮影して精巧に作成した等身大人型パネルと、本人がその裏側で一定の時間静止し続けた様子を記録した映像とで構成されている。モデルをパネルとして物体化することで、時間による変化は目視できなくなる。一方で、人型パネルの裏側で静止するモデルは意識的に停止しようとしても、完全にその動きを止めることができない。そのわずかなズレは、写真/映像の差異のコントラストをさらに強める。

泉太郎《シロサイ》(2020)[撮影:冨田了平]

泉太郎《シロサイ》(2020)[撮影:冨田了平]

《シロサイ》撮影時の様子

《シロサイ》撮影時の様子

《100年待っていてください》では、床から浮いた状態で固定されたまま稼働し続ける掃除ロボットが、展示室内に3体配置されている。AI機能を遮断し狂ったように回転するモーター音と、吸引音が鳴き声のように響きわたり、ライトが光る。掃除ロボットの真下の床に置かれた鏡が、その無用で空虚な稼働(労働)を反転させる。

正面の中央の壁には、大工が壁の表面を叩き、壁の中の構造体を探り続ける映像《ニュースペーパー》が、実物大で投影されている。壁の内部には構造物が仕込まれているが、大工はその位置を知らない。壁を指で叩く音の違いで、位置を識別し、スプレーでマーキングすることによって、構造物の存在を可視化させる。展示室内に高音で鳴り響く音が、見ることのできない、またはないものとされている存在に対して働きかけ、寝ている者を起こそうとする行為を想起させる。そして掃除ロボットの鳴き声と重なり、繰り返し行なわれる行為や対価のない仕事や労働への連想を増幅させる。

見えなくなってしまうが、確かに存在していたもの

会期中に開催したイベント「透明な弁」では、旧・名古屋税関港寮を会場に、いくつかの部屋ごとに泉自身がそれぞれ異なるレクチャーパフォーマンスを行なった。ある部屋では、泉が港まちに滞在中に撮りためたシャッターの映像をプロジェクターで投影する。それに合わせ泉がシャッターの内部で起きているかもしれない状況をその場で即興的に文章にし、スマートフォンで送り、文章を受け取った演者が映像に合わせてリアルタイムで朗読をする。参加者は読み上げられる言葉によって、シャッターの内部の光景やドラマを想像することになる。また別の部屋では、アーティストトークの形式を取りながら、来場者に向けてではなく、和室に敷かれた30枚の座布団の上に並べられたコップに向けて、泉が「とんぼ」での新作について語った。一見するとコップを擬人化しているようではあるが、人間の意識を物質になぞらえながら、無機物と有機物(人間)との時間における感覚の違いや性質の変化に対して思考を巡らせ、映像がその差異をどのように捉えることができるかについてを語った。泉がコップに向かい真面目に丁寧な言葉で語る姿を、部屋を取り囲んだ立ち見の来場者が見学している様子は、泉作品にも共通するシュールさと独自のユーモアが顕著に表われていた。

イベント「透明な弁」での泉太郎によるパフォーマンスの様子

イベント「透明な弁」での泉太郎によるパフォーマンスの様子

二つの個展を通じて行なわれた、日常的な尺度ではなかなか見えづらい事象の存在を映像というメディアによって露にする試みからは、表面的には見落とされがちな事柄も、複雑な要素で構成されていることに改めて気づかされる。

泉自身が具体的な理由を示すことはなかったが、個展のタイトルとして付けた「とんぼ」にもいくつかの意味が含まれていることが受け取れる。昆虫の「蜻蛉」はもちろん、運動場を整地する用具の「トンボ」や、印刷物を仕上がりサイズに断裁する位置を記すマークの「トンボ」も。運動場が整地されたり、印刷物が完成するとそれらは見えなくなってしまうが、そこには確かに存在していた事実がある。

泉の作品から繰り返し投げかけられている「不在」の存在についての問いは、「悪魔の証明」を立証するような手がかりのない作業である。目には見えない存在に世界中が脅かされているいまこそ、人間の持つ想像力をあらゆる場面で働かせ、無用なものとして判断されがちな物事の必然性を私たちを含めた世の中に問い、地道ながらも思考を続け、確かめていく必要があるのだろう。

泉太郎「スロースターター バイ セルフガイダンス」

会期:2019年10月26日(土)〜11月12日(火)

会場:名古屋芸術大学 アート&デザインセンター(愛知県北名古屋市徳重西沼65 名古屋芸術大学西キャンパス内)

公式サイト:http://www.nua.ac.jp/info/28446.html

MAT Exhibition vol.8:泉太郎「とんぼ」

会期:2020年1月25日(土)〜3月14日(土)

会場:Minatomachi POTLUCK BUILDING 3F:Exhibition Space(愛知県名古屋市港区名港1-19-23)

公式サイト:http://www.mat-nagoya.jp/exhibition/4866.html

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)