キュレーターズノート

美術館での収集・保存の現状と課題──

高知県立美術館「収集→保存 あつめてのこす」展を受けて

橘美貴(高松市美術館)

2020年06月01日号

「収集→保存 あつめてのこす」展(以下、「収集→保存」展)が今春、高知県立美術館(以下、高知県美)で開催された。この展覧会はその名の通り、美術館での「収集」と「保存」という一般の利用者からすれば裏方にあたる活動にスポットを当てた展覧会である。はじめに白状しておくと、今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策のため、筆者は本展を訪れることができなかった。本来であれば、実際に見た展覧会としてレポートしたかったが、本稿ではこの展覧会を受けて筆者が勤務する高松市美術館(以下、高松市美)を例に挙げながら、美術館での「収集」と「保存」という役割の現状と課題について再考したい。

収集:収集方針と購入予算を軸に

まず、「収集→保存」展は「収集 みんなのコレクション」と「保存 過去と未来の中継地であるために」の2部に分かれ、それぞれが「1. 新たなコレクション」「2. めぐりめぐってこの場所へ」「3. コレクション・ハイライト1980-90’s」と「4. 忘れえぬこと」「5. 作品は何でできている?」「6. アーティスト・インタビュー」の3章ずつでの構成になっている。

「1. 新たなコレクション」の展示風景[撮影:中島健蔵]

「1. 新たなコレクション」の展示風景[撮影:中島健蔵]

前半の「収集」では、昨年度新たに高知県美の収蔵となった作品や、岸田劉生《画家の妻》など縁あって高知での収蔵となった作品が紹介されている。美術館での収集活動で重要となるのが、収集方針と購入予算である。収集方針は各美術館の特色を表わすもので、高知県美の収集方針は「マルク・シャガールの作品」「表現主義的傾向のある国内外の作品」「高知県にゆかりのある作家の作品」の三つだ。なかでもシャガールコレクションと高知ゆかりの作家である石元泰博コレクションは専用の展示室が設けられており、ご存知の方も多いだろう。各美術館はそれぞれの方針に基づいて収集活動を行なっている。

次に購入予算だが、いまや多くの美術館が購入予算ゼロという悩みを抱えており、購入ではなく寄贈を中心とした収集に頼らざるをえないのが現状である。高知県美の場合も、購入予算がなく、収集はもっぱら寄贈によって支えられている。寄贈はありがたいことであるが、寄贈だけでの収集は、自ずと地元ゆかりの作品に絞られてくる傾向が強い。これには、方針に合致しない作品は、その後の保存や活用が十分にできない可能性が高いために受け入れが難しく、一方で作家や所蔵家といった寄贈者側も地元の美術館での収蔵・展示を望む場合が多いという事情が関係している。ゆかりの作品の継続的な収集は地元の美術活動を活性化させ、後世に伝える重要な仕事であることに間違いなく、多くの美術館が方針に含んでいる。しかし、ほかの方針分野の作品を新規で収集するのが著しく難しいというのは今後の大きな課題と言えるだろう。

高松市美の場合、収集方針は「戦後日本の現代美術」「20世紀以降の世界の美術(版画)」「香川の美術(工芸)」の三つで、昨年度は宮永愛子、大西伸明、照沼敦朗ら現代アートの作品と、石井磬堂や音丸耕堂ら42点に及ぶ讃岐漆芸の作品を収蔵した。最近では「20世紀以降の世界の美術(版画)」分野での収集がなく、高知県美同様、方針にある全分野での新規収蔵をしているわけではない。かろうじて購入予算がついており、寄贈とともに購入による新規の収蔵が叶っている。

なかには、開催する展覧会が収集へつながるケースもある。収集方針が美術館の特徴を示すように、その美術館の展覧会ラインナップにも影響するからだ。例えば高松市美では、「戦後日本の現代美術」の方針から現代アートのグループ展「高松コンテンポラリーアート・アニュアル」展をほぼ毎年開催し、出品作家・作品から収蔵した例がある。昨年度では大西伸明(2014年参加)と照沼敦朗(2019年参加)がそうだ。「収集→保存」展でのインタビューで、柳幸典氏が「具体」や「もの派」を例に、オリジナル作品を保存する重要性、同時代の美術館がそれらの重要な作品を見つけ出す必要性に言及しているが、アニュアル展のような中堅・若手作家の発掘を目的とした展覧会が収集のきっかけになるのは、変容し続ける同時代美術をとらえて保存(収集)することにもつながる。

しかし一方で近年の予算削減により、多くの美術館で購入予算はもちろん展覧会の費用も削減されている。このままでは収集活動のみならず、将来のコレクションにつながるかもしれない展覧会活動までもが縮小されかねないというのが現状だ。

保存①:作品を作品たらしめているものは何か

展示後半の「保存」では美術館での作品保存が抱えている課題を、作品の被災、素材の経年変化や生産終了といった視点から提示している。

高知県美は美術館自体が1998年の記録的豪雨で被災した経験を持ち、将来的にも南海トラフ地震が起きれば津波の被害が想定されている。作品を被災させないのが最優先だが、被災した作品の修復も長年関係者を悩ませる大きな課題である。また、今回展示されているアンゼルム・キーファー《アタノール》は制作当初から経年変化が見越されていた作品といい、姿を変える作品をどのように展示・紹介するかは難しいところだ。さらに、ナム・ジュン・パイク《“カウベルはベートーヴェンの交響曲第9番ほどに美しい”ジョン・ケージ1958》は現在では入手困難な部品が使用されている作品として紹介されている。時代が変わり、制作当時の姿での保存・展示ができなくなった場合、代用品の使用が視野に入ってくるわけだが、代用品を使用するのか、それともスイッチを切った状態を作品として展示するのか、その判断は難しい。

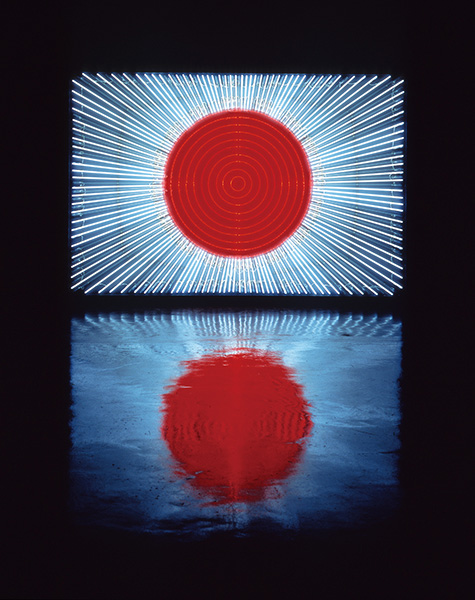

保存の問題を難しくするのは、作品を作品たらしめているものが何なのか、誰も明言できないということである。ひとつの例として、先述のインタビューで柳氏は自身の《ヒノマル・イルミネーション》では多少外見が異なってもコンセプトが守られれば作品として支障ないと話している。コンセプトを重視する傾向の強い現代アートにおいて、この考えは多くの作品に当てはまるだろう。しかし、外見をどこまで守ることがコンセプトを守ることになるのかというボーダーラインはやはりケースバイケースになってしまう。

柳幸典《ヒノマル・イルミネーション》1992 高知県立美術館蔵[撮影:上野則宏/©Yukinori Yanagi]

柳幸典《ヒノマル・イルミネーション》1992 高知県立美術館蔵[撮影:上野則宏/©Yukinori Yanagi]

この課題を高松市美において考えた際、真っ先に思い当たるのは田中敦子の《電気服》とそこで使われている管球である。簡単に《電気服》について紹介しておくと、本作はランダムに明滅する色鮮やかな管球と電球がインパクト大の作品で、「具体」で活躍した田中敦子の代表作と言える作品である。そもそも高松市美が所蔵する《電気服》は1956年に発表された作品が平面作品へ改変された後、1986年の展覧会出品依頼のために再制作されたものであり、純粋なオリジナルとは言いがたい。それでも、パフォーマンスのひとつの装置であった資料的なものが作品として再制作された本作はもっともオリジナルに近い位置にあり、美術作品として扱われる。では、《電気服》のコンセプトは何であり、私たちは本作の保存・展示にあたってどこを重視すべきなのだろうか。

田中敦子《電気服》1956、1986[撮影:加藤成文/©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association]

田中敦子《電気服》1956、1986[撮影:加藤成文/©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association]

《電気服》の根幹にあるのは「電気」と「服」の組み合わせによる驚きだろう。そのためには派手に光る電気が服の機能も併せ持つことを知らなければならない。夢物語を言えば本作は実際に人が着てこそ、本来の姿になると言えるかもしれないが、森村泰昌氏が「収集→保存」展でのインタビューで話すように、それは大変危険なので置いておく。美術館ではキャプションなどで服であることを鑑賞者に伝えたい。展示上での課題はやはり「電気」の方だ。

本作最大の特徴である管球と電球による派手な明滅。見終わってもなお目がチカチカするほどだ。スイッチを入れる際の大きな音と、明滅する間の熱もすごい。ランダムに光っているようであるが、実は回線が八つほどに分かれており、一つひとつの管・電球はパターンに則って光っている。しかし、管球が切れた場合に同じものの入手が困難という将来への懸念がある。管球が切れてしまったときの現実的な対応は代用品の使用だが、それも確実ではない。新しくした箇所が極端に異なる明るさだと作品の印象を大きく変えてしまいかねず、代用品が展示に適しているとは言い切れない。数本であればある程度空白のままにしておくのが無難かもしれない。作家本人による確認が取れれば、作家の判断を軸に対応できるが、田中のように確認ができない場合は、ほかの作品などを調査しながら検討するしかない。

明確な基準がない作品は美術館での展示にも大きく影響する。管球が消耗品であるように、作品も消耗品の側面を持つ。本作の場合も高松市美では来場者の滞在時間などを考え一定時間に数十秒の明滅となるよう設定する。森村氏は本作を明滅させることがモノとして「死に近づいていって」いると感じるという。いまついた1回で、将来誰かが見ることができたはずの1回を奪ってしまったかもしれない。かといって、将来の1回のためにいまの1回をないがしろにできない。美術館における保存と活用のジレンマである。物質である以上、制作時の姿をそのまま維持できる作品などないが、特に《電気服》は音と光と熱によって、消耗を強く意識させられる作品でもある。

「6. アーティスト・インタビュー」の展示風景[撮影:中島健蔵]

「6. アーティスト・インタビュー」の展示風景[撮影:中島健蔵]

保存②:エイジングとアンチエイジング

一般的に美術館では作品の経年変化は忌み嫌われ、アンチエイジングに努めるものだが、作品によっては変化することがコンセプトにつながるものもある。高松市美は昨年度、宮永愛子の《waiting for awakening –wall clock-》を収蔵した。宮永はアクリルの中にナフタリンを封じ込めた幻想的な立体作品で知られ、本作も直方体のアクリル樹脂の中に時計を象った白っぽいナフタリンが入っている。背面に貼られている青い正方形のラベルを剥がすとそこからナフタリンが徐々に昇華し、ゆくゆくは時計の形の空洞が残されるという時間の経過を可視化した作品である。ラベルを剥がすかどうかは所有者に委ねられており、作品のアンチエイジングを目指す美術館はもちろんラベルを剥がさない。しかし、ラベルが貼られたままの状態では、着られていない《電気服》同様、本来時間の経過を感じさせる作品の見せ方とは異なるとも考えられる。そのため、美術館での展示ではラベルが剥がされナフタリンが昇華する可能性を鑑賞者に示すことが重要となる。

宮永愛子《waiting for awkening -wall clock-》2019[撮影:木奥惠三]

宮永愛子《waiting for awkening -wall clock-》2019[撮影:木奥惠三]

宮永作品のような変化を踏まえた作品がある一方で、圧倒的に多いのは作家の意図しない経年変化である。今回宮永とともに新収蔵となった大西伸明はアクリルでつくられた脚立や消波ブロックを本物そっくりに着色し、一部分を透明なまま残すことで視覚的ギャップを生み出す。以前から収蔵の話はあったものの、使用していたアクリルに変色の恐れがあったため実現せず、素材としての安定を待ってからの収蔵となった。美術館としても大西作品の収蔵にあたってはアクリルの透明性を重要と考えた。

大西伸明《Stepladder》2018、2020[撮影:高橋章]

大西伸明《Stepladder》2018、2020[撮影:高橋章]

時間を作品の根幹に据える宮永と、視覚的な透明感が根幹につながる大西。現代アートを保存するにはコンセプトの保存が重要で、美術館には作品におけるコンセプトの所在を見極める力とその保存に対する細やかな対応が求められる。

あつめてのこして、それから

今回は「収集→保存」展を受けて、高知・高松の美術館の現状と課題を書いた。収集と保存は一般の来館者には見えにくい裏側であるが、そこに光を当てた本展は、改めてその役割と重要性を再考する機会となった。

一方で、美術館には多くの人々に門戸を開き、収集・保存した作品やそのほかのアートに触れる機会を設けるという使命がある。しかし、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対策により、ご存知の通り各地の美術館が臨時休館となった。首都圏などに比べると四国は早くから再開できたものの、いくつかの館は県外からの来館を控える呼びかけを行なった。本来、展示を見る権利は誰にでもあるはずなのに、美術館側が程度の差はあれ、見られる人・見られない人を分けてしまったのだ。館独自の判断もあれば、各県が県境を越えた往来の自粛を呼びかけたため、下部組織にあたる公立美術館はそれに従わざるをえなかったという事情もあっただろう。いわゆる足並みを揃えるというやつだ。

香川県在住の筆者も今回「収集→保存」展には行けず、本稿執筆にあたっては、高知県立美術館の塚本麻莉学芸員に協力をいただきながら、美術館のホームページで公開されていた動画やパンフレットをもとに執筆した。これらの資料は展覧会内容を知るのにはとても役立った。それでも、実際に見られなかったことは大変悔やまれる。《ヒノマル・イルミネーション》のネオン管の光や色、感じられたかもしれない音や熱を想像するしかないのは悔しい。この数カ月で社会は目に見えて大きく変わり、アーティストや美術館も次の時代に向けての動きを見せている。そんななかではあるが、実際に見られないということがどれだけ空虚なことか、思い知った結果となった。

美術館の活動のなかで、展示は一般の来館者にもイメージしやすい表側である。その裏側には収集と保存があり、そのほか教育普及といった活動も含め、表裏関係なく密接につながっている。どれかひとつ欠けてもいけない。それぞれを継続的に進めることが今後も必要であることに変わりはないだろう(それとも、それすらも変わるのだろうか)。

収集→保存 あつめてのこす

会期:2020年4月4日(土)〜5月17日(日)

会場:高知県立美術館(高知県高知市高須353-2)

公式サイト:https://moak.jp/event/exhibitions/collect_preserve.html

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)