キュレーターズノート

コロナにまつわるエトセトラ──青森県立美術館編

工藤健志(青森県立美術館)

2020年11月15日号

対象美術館

ここ数年、ゆえあって手帳をつけている。記録は快楽。これまで読み返すことなどなく、ただ日々のあれこれを手帳に書き込むことだけで満足していたけど、今年はちょっと違った。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るった2020年、仕事も生活も大きく変化してしまったからだ。もっと言えば、この1年は時間の流れをうまく捉えられなくなってしまい、記憶が前後したり、そのときとても長く感じたはずの時間が振り返るとあっという間の出来事のように思えたりするので、手帳をみなければこの今年起きた出来事を正確に把握できないのだ。かように時間という概念がいかに曖昧なのかを思い知らされた1年であったが、世界が厄災で覆われた2020年も残すところあと1カ月少し。ちょうど良いタイミングなので、手帳を参照しながら青森県立美術館の2020年をここに書き留めておきたい。

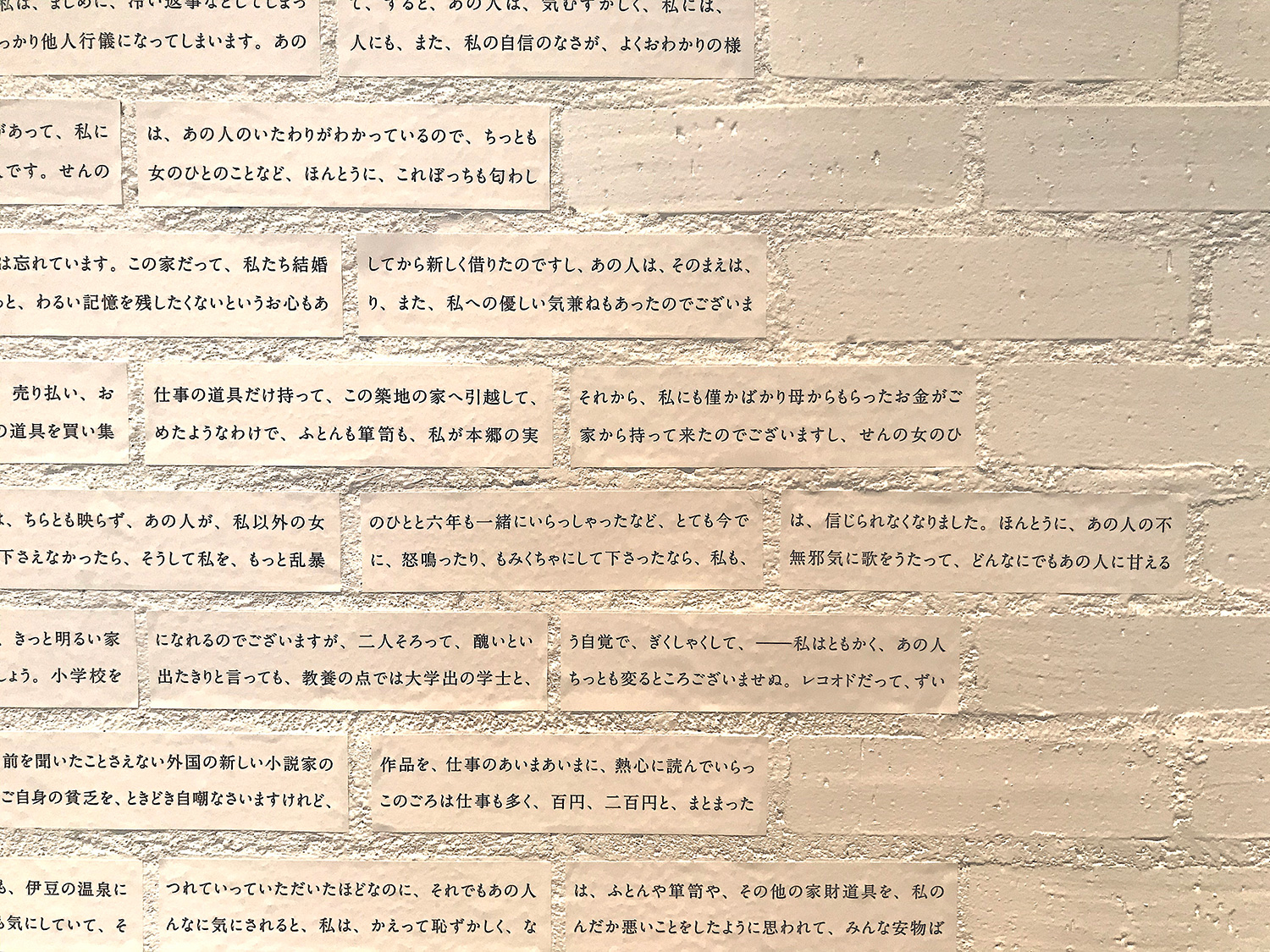

青森県立美術館エントランスの感染症対策

混乱のなかで模索する美術館のあり方

3〜4月 オープニングイヴェント中止、展覧会は延期、そして休館

前回もちょっと触れたが、4月18日(土)から6月21日(日)まで開催予定だった「富野由悠季の世界」展は3月5日(木)に情報解禁して広報宣伝活動を開始。3月16日(月)の日記には「コロナの脅威迫る、準備はめちゃ忙しい」と記しているが(WHOがパンデミックと表明したのが11日で、15日は厚労省が全国のクラスターマップを公開)、まだその週はオープンにむけて日々準備をしていた。ところが、わずか1週間後の23日(月)に緊急の館内会議を行ない、まず4月18日(土)のオープニングイヴェントを中止に。その後も日に日に状況が悪化していったことから、印刷物の配布や前売券の販売は始まっていたものの、25日(水)には展覧会そのものの延期を決めている(直後に予定していた東京出張もキャンセルに)。

それから3月いっぱいは延期にともなう事務仕事に追われ、年度が明けた4月1日(水)から富野展延期に伴う補正予算要求のための準備や、企画展全体の日程組替えの打合わせが館内で連日続く。7都道府県への緊急事態宣言発令の方針が決まった6日(月)には当館も8月末頃まで活動を制限することとし、やむなく夏の企画展も中止という判断に至った(その日の手帳には一言、「ここが踏ん張りどころ」と)。首都圏をはじめ、感染拡大の傾向がみられた大きな都市の美術館、博物館は2月末からすでに多くが休館していたが、青森は当初そこまでの危機意識はなく、2020年度のコレクション展(常設展)第1期は「春を刻む」という(ちょっと呑気な)テーマで3月20日からスタートしていた。しかし、当館が県外からの来館者が多い「観光施設」であったため広く国内の状況に鑑みて、10日(金)の館内会議で休館する方針を固めた。行政トップの副館長が迅速に動き、その日のうちに県庁の承認を取り付け、翌11日(土)からの休館が正式に決まる。筆者は今年度、V.I.に関する業務も担当していたため、その日のうちにインハウスデザイナーと作業し、休館にともなう告知や看板の作成、設置をドタバタと行なったが、緊急事態宣言が全国に拡大されたのが16日(木)で、青森の感染初確認は3月24日であったことを考えると、かなり素早い対応だったと言えるだろう。

休館に入った12日(日)の週からコレクション展出品作品の一時撤去や、再開館にむけての感染症対策の検討、そして休館中の情報発信をどうするかなど、連日延々と打合わせが続いていく(13日には「会議だらけ。当分は仕方ないか......」、27日には「感染症対策の仕事&打合わせばかりでユウウツになってくる」と弱音もチラホラ)。館内の環境整備としては、14日(火)にリモート会議のための機材を大会議室内に設置、17日(金)には、7日に業者と打合わせのうえ、発注していたエントランスの待機サークルと総合案内用のアクリルパーテーションの設営作業を行なっている。当日は「行動だけでなく思考も変わっていきそう」と記しているが、わずか1カ月足らずのあいだにここまで社会が激変したのだから、むしろ当然の心境と言えるだろう。

5月 再開へ! 開館準備にあけくれる

5月7日(木)に青森県の自粛要請は解除されたが休館は継続。緊急事態宣言発令後は美術館の独自判断ではなく、青森県の対処方針に沿って対応を検討していたが、12日(火)の会議で21日(木)からの再開館が決まる。翌週18日(月)から体温チェック、接触防止のためエントランス周辺の動線をどうするか考え、結果として複数ある入口を1箇所に限定、ほかは出口専用とし、そのための案内看板やサインを追加。さらに消毒液の設置やロッカー閉鎖などの準備を進めたが、机上のプランどおりに作業しても実際にシミュレーションしてみると案の定いろいろと抜けが出てくる。

再開館前日の20日はほぼ終日、作業にかかりきりとなり、オープンしてからもその修正作業が果てしなく続いた、ようである。というのも、週末22日(金)の手帳に「1週間、開館準備で猛烈に疲れた」と記しているが、いまとなってはほとんど記憶に残っていないのだ。ただひとつ、はっきりと覚えているのは、全国の緊急事態宣言が解除されたのが25日(月)だったので、閉館の決断が早かった分、再開館がこんな早くなるなんて! と感じたこと。まだ不安のほうが大きかったのだろう。

青森県立美術館エントランスの感染症対策

6月 突きつけられた「これからの美術館のあり方」

とはいえ、まだ世間は自粛モードが続き、美術館もほぼ事業広報を止めていたので、しばらく館内は閑散とした状態が続き、内心ちょっぴり安堵していたのだが、6月4日(木)の来館者は2006年の開館以来最低の2名にまで落ち込んだため、さすがにこのままではまずい! ということになり、感染症対策と同時に、広報活動のアイデア出しやこれからの美術館のあり方についての議論が始まった。

これまで整備の遅れていた施設管理(観覧料支払いのキャッシュレス化、展示室内のwifi環境、Webリニューアル、ロッカー改修計画など)を事務方が中心となって進め、学芸はこれまで年間3本開催していた企画展と、年間4回開催していたコレクション展の見直しや、関連イヴェント、効果的な情報発信の方法などについて何度も打合わせの機会をもった。結論として、美術館の基本に立ち返ってコレクションや建築が持つ力を改めて引き出していくこと、これまで一部屋一作家のワンマンショーを連続させて個性的な青森の芸術、そして地域性や風土の特質などを浮かび上がらせていく展示を基本としていたが、ゆかりの作家の作品を現代/社会が抱える問題と接続させるためのテーマを設け、これから先の世界を考察しうるコレクション展とすること、そして青森に暮らす人たちに美術館の魅力を伝えていくことなどが話し合われた。

7〜8月 コレクション展を再考する

コレクション展第2期は昨年度からの計画通り7月18日(土)スタートで準備を進めたが、初めての試みとしてポスター、チラシを作成、TVCMも製作し、県内を中心にした広報を展開。当館の展示室は地下1階と地下2階に広がるが、展覧会の規模や内容にあわせてフレキシブルな構成がとれるよう、部屋毎にアルファベットを割り振っているだけで、企画展示室とコレクション展示室の区別はもともとない。と言いつつ、通常であれば地下2階の展示室AからEまでを企画展示に使うことが多いのだが、今年は春と夏の企画展が延期、中止となったため、第2期は地下2階の展示室を使ってその空間性を活かしながら展示を組んでみた。

テーマは「この世界と私のあいだ」。ステイトメントから抜粋すれば「様々なあいだ(境界)をつなぐ芸術の力に着目」し、「そんな芸術家の仕事を、現実をはかり・組みかえ・交わらせ、まだ見ぬ世界と様々に関係しようとするアートとして広義に読みかえ、コレクション作品をもとに人が生きるべきこれからの距離について考え」る試みであり、そこにはコロナ禍における「ソーシャルディスタンス」の問題も投影されている。

斎藤義重と高松次郎の作品をとおして考える「精神と物質のあいだで」(展示室A)、棟方志功の「『板画』と『絵画』」(展示室B)、歩行をテーマにしたリチャード・ロングと平田五郎の作品をとおして世界との向き合い方を問い直す「歩くことからはじまる」(展示室D)など、作家と作品、作品と作品、作品と展示空間、そして人と美術館といった多様な「距離」に意識を向けさせる展示となっていた。なかでも特筆すべきは展示室D。館内でもっとも巨大なホワイトキューブの中にロングと平田の旅の軌跡が「ゆったり歩くリズム」に呼応するよう配置されていて、見る者にも「道行」の感覚が呼び覚まされていく。社会は凄まじい速度で変化を続けてきたが、歩く速度で世界を見つめたとき、現代という時代のなかで見落としてしまったもの、欠落してしまったものがはっきりと見えてくる、そんな印象を与えてくれる空間であった。

本展の結びは特別プログラム「みんなで楽しむ美術館-扉を開ける、光を入れる」。タイトルのとおり「光」に焦点をあてたコーナーで、閉塞感漂う時代に希望の灯をともしつつ、光を色として体験できる仕掛けも準備して、美術館を身近に感じ、より親しみを持ってもらうことを狙った。

「コレクション展 2020-2:この世界と私のあいだ」ポスター

同展展示風景(展示室A:「精神と物質のあいだで:斎藤義重、高松次郎」)

同展展示風景(展示室D:「歩くことからはじまる:リチャード・ロング、平田五郎」)

同展展示風景(展示室E:「みんなで楽しむ美術館 ‐扉を開ける、光を入れる」)[撮影:奥脇嵩大]

9~10月 コロナ禍で気づいたこと

続く第3期は9月15日(火)~11月23日(月・祝)の日程で、「ふるえる絵肌」というテーマで開催。作品のマチエールに焦点をあて、コレクションの豊かで多彩な「質感」を紹介。作品への理解、共感の「入口」となるマチエールを通して、鑑賞者と作品の視覚的接触の体験を「わたし」と「あなた」、そして「社会」との関係性へと拡張させ、マチエールが「私たちの周囲を取り巻く世界への新たな気づきをもたらす知覚の扉」(ステイトメントより)となることを目指して企画されたものである。

初期のアンフォルメルから晩年の「コギャル」に至る今井俊満が手がけた作品の、生命感あふれる力強いマチエールに焦点を当てた「絵肌を重ねて」(展示室N)。太宰治の短編『皮膚と心』(1939)とエイドリアン・パイパーによるコンセプチュアルな写真作品《Meat into Meat》(1968)の意外な組み合わせから、「マチエールとは作品表面から見て取ることができるばかりではなく、文字列の間や、思考と行為の襞の合間からをも味わうことが可能」(解説より)であることが示唆された「肉と心」(展示室D)。作家の日々の感情を激しく強靭なマチエールに託して表現した伊藤二子の画業を紹介する「かきむしる ─いのちが形をあらわすとき」(展示室M)。質感の表現に徹した怪獣デザインと、「絶望」や「苦悩」など自らの感情表現を重視した彫刻作品それぞれの「形」と「表面」を比較することで、2つの表現形式のあいだに存在する作家の意識の差を明らかにする成田亨の「『怪獣デザイン』と『彫刻』のはざまに」(展示室K)などで展示は構成されていた。

先にも少し触れたように、これまで当館のコレクション展は、各担当が持ち寄ったプランの集積体として開催されることがつねであったが(それゆえテーマはざっくりとしたものが多かった)、強い企画性を持たせる方針に急遽転換。今年度のコレクション展取りまとめ担当であった奥脇嵩大学芸員がそのままテーマを設定することとなり、「距離」、「非接触的接触」というコロナ禍の世界と向き合う態度や意識をいま一度見つめ直す二つの場が設けられた。面白いのは、奥脇学芸員が設定したテーマを各学芸員が咀嚼して、おのおの担当する作家の作品選定と展示室の解説執筆を手がけたこと。結果、奥脇学芸員によるコンセプト(とステイトメント)にグッと近付いたり、少し離れたりしながら展示が続くこととなった。「距離」や「マチエール」という共通の切り口からさまざまな語り口が生じており、こういう展覧会の作り方も悪くないなと思いつつ、あえて強引な解釈を付け加えるなら、「新しい生活様式」という規範が同調圧力に転化しがちな世相のなか、この2本の展覧会はコロナ禍においても共同体としての理性はけっしてひとつでないことのメタファーとなっていたように思う。

「コレクション展 2020-3:ふるえる絵肌」チラシ

同展展示風景(展示室O:「太宰治、エイドリアン・パイパー:肉は心」)

同展展示風景(展示室M:「伊藤二子:かきむしる -いのちが形をあらわすとき」)

同展展示風景(展示室I:「佐野ぬい:青のエッセイ」)

11月 「モノ」と「身体」に立ち返る

そして奥脇学芸員立案による「シン・コロナ三部作」(と勝手に命名)のトリとなる第4期のコレクション展が11月28日(土)から始まる(2021年2月23日まで)。テーマは「危機の中の芸術家たち」。今年没後30年を迎える工藤哲巳が残した、批判精神に富む「社会評論の模型」としての作品、そして工藤が書き残したテキストを手がかりに、感染症のみならず、気象変動による災害の多発や、国家間、人種間の争いなど現代に満ち満ちた危機と向き合い世界をつくり直すための術を模索する展示として鋭意準備中である。それぞれの時代にそれぞれの作家がそれぞれの問題と直面して抱いた危機意識は、いずれも今日的な危機へと置き換えることが可能である。作品を過去の遺物として捉えるのではなく、現在を考え、未来を思考するための「媒体」とすること。未来のために過去を参照することは歴史認識の基本態度であり、コレクションもまたそうした観点から、これからの人間と社会の考察に資するものであることをはっきりと示していきたい。

そして同時期からは1年ぶりに企画展「阿部合成展 修羅をこえて~『愛』の画家」も開催され、ようやく1年ぶりに美術館は本格稼働となるが、コロナ禍を経験し、企画展は非常時のリスクが極めて高いことも明らかになった。本展は数年前から計画されていた青森ゆかりの作家を顕彰する自主事業であるが、今後は企画展の経済合理性についても再考し、これまでとは異なる価値基準を見出していく必要があるように思う。

変化すべきは何か

振り返ってみれば、いつの時代もウイルスは存在し、これまで何度も人類は感染症の脅威にさらされてきた。ウイルスとの闘い、共生を重ねて人類の今がある。もちろん新型コロナのパンデミックは恐ろしい。しかし、自然発生的な人と人とのフィジカルなつながりまで自粛させられるような風潮は人間性を根本から否定されているようで、感染症以上の恐怖を感じてしまう。人の行動様式を変化させるのではなく、本来変わるべきは利益や機能ばかりを追求し、パンデミックの要因となる過度の集合、集中をもたらした利益優先の経済社会ではないのか。ここ10年の間にも現代社会の脆弱性は何度か表面化している。たとえば東日本大震災。震災の翌年の2012年に当館で開催した「Art and Air」という展覧会のカタログのあとがきで筆者は以下のようなことを記していた。

昨日までの見慣れた風景が突然なくなり、多くの尊い命も失われた今回の震災。(中略)しかし、このような未曾有の災害を経てもなお、社会がほとんど混乱もせず、被災地以外では「終わらない日常」が淡々と続いている状況をどう捉えるべきか。こうしたことに対し、日本はすごい国だ、と海外から賞賛の声もあがったようですが、僕はもっともっと多くの人々がへこたれ、落ち込んで、来し方を反省し、行く末を不安に思う必要性があるんじゃないかと思ってます。

震災から10年経ってもなお状況は変わっていない。多くの識者が(この言葉好きじゃないけど)ポストコロナ社会を見据えてさまざまな提言を行なっているが、まず経済構造の組み替えを優先し、そこに人々の営みを添わせようとする思惑を強く感じてしまうのだ。おそらく数年後には今回の感染症も終息するのだろうが、その時、構造のみが変化した高度経済社会が継続していくようではなんとも切ない。そもそも東京という「権力」のなかにいながら「分散」や「開疎」といった概念を唱えても、東京と地方の格差が本当に是正されていくのか、怪しいものである。あとがきでは続けて、

社会が大きく変わっても「展覧会」がほとんど変化しないのは一体どうしてなんだろうかということ。で、そのシステム自体がしっかりしてたらまだいいんだけど、意外と脆弱なものであることは、安易に人気のあるものや有名なものを集めるだけで「展覧会」が成り立ち、ただ作品の図版を掲載しただけの「カタログ」が出版されても、ほとんど疑問が呈されることもなく、むしろ高い評価を受けていることからも明らかでしょう。展覧会を「公共機関等が行う学術・文化の振興の場」と認識しているのはいまや業界の人間くらいで、その業界の人間もマスコミ主導型の大型美術展(これは戦後直後から「政治的な意図」を託され次々に開催された西洋モダンマスターの大型回顧展の流れを汲んでいる)、つまり派手で扇情的な広告で何十万人もの入館者を集め、カタログやグッズで利益をあげる営利事業を、むしろ歓迎する傾向にあります。っていうか、話題になるのはそればかりです。今や「展覧会」は「ちょっとお洒落で知的なエンタメイベント」として完全な消費の対象となってしまいました。そして、展覧会の商業主義的側面が強くなることで割りを食らうのが地方と小さな美術館なのです。いくら意義のある画期的な展覧会を企画、開催しても中央の大規模展覧会の圧倒的話題の前でその評判はかき消されてしまいます(中央のマスコミも取材が容易で利害を共にできる首都圏の施設と結託しがちだし)。さらに具合の悪いことに、近年公共施設も採算性が厳しく問われるようになっており、美術館としても集客力と収益力の高い展覧会をやらざるを得なくなり、安易に集客目当てでついパッケージ展を買ってしまう。さらにはそこを見透かされて、版権元には著作権ビジネスの対象と考えられ、たとえばモチーフを自由に取り扱ったり、解釈することが難しくなるなど、もしかしたら展覧会というシステム自体はどんどん退化してきているのかも知れません。

と書いているが、地方の美術館の活動はいまだ中央の価値への依存が続いている。だからこそ、今回の「大難」を真に地方が自立していくきっかけとしたいのだ。そのため、まず中央に抗い、地域に深く寄り添いながら活動を続けていくこと。将来的な企画展の見直しや、先に紹介したコレクション展の新しい取り組みなどはその模索のひとつである。その時々の状況に対する対症療法のみではまた必ずいつか行き詰まる。もっと本質的な原因療法を探求すべき時なのではなかろうか。例えば、(この言葉も嫌いだけど)ウィズコロナ時代のニューノーマルとしてオンライン展示がもてはやされているが、これなどは安易な対症療法的取り組みの最たる例ではなかろうか。それらは、あくまで非常時下の代替措置と考えるべきであり、「もの」を扱う美術館は、どこまでも身体と物質が対峙する場を大事にすべきであろう。個人的には、これまでの価値観、そして東京という権力が主導する新しい価値観の双方を疑い、問い直すような試みを青森県立美術館という場において展開していきたいと考えている。たとえそれが「非効率」な営みであったとしても。

前回の記事を書くため、7月1日(水)、弘前れんが倉庫美術館へ取材に行った。約5か月ぶりの「市外」であり、「(他館での)美術鑑賞」である。当日の手帳には繰り返し喜びの言葉が書き込まれているが、オンラインと現実の空間的体験差はやはり明確であった。美術館で働く者として、この時に抱いた想いは忘れずにいたい。

コレクション展 2020-1:「春」を刻む

会期:2020年3月20日(金)~7月12日(日)

会場:青森県立美術館(青森市安田字近野185)

コレクション展 2020-2:この世界と私のあいだ

会期:2020年7月18日(土)~9月6日(日)

会場:青森県立美術館

コレクション展 2020-3:ふるえる絵肌

会期:2020年9月15日(火)~11月23日(日)

会場:青森県立美術館

阿部合成展 修羅をこえて~『愛』の画家

会期:2020年11月28日(土)~2021年1月31日(日)

会場:青森県立美術館

富野由悠季の世界

会期:2021年3月6日(土)~5月9日(日)

会場:青森県立美術館

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)