キュレーターズノート

生きるまなざし──木村忠太の初期作品《昭和20年8月15日のコンポジション》

橘美貴(高松市美術館)

2021年10月15日号

対象美術館

9月中旬、香川県に対するまん延防止等重点措置、いわゆるまん防が延長された。日々の新規感染者数と政治家たちの動向を注視するなか、いよいよ解除されるだろうかと現場の期待は高まったものの、四国では香川県のみが継続して対象となり、それを受けて県内の施設に臨時休館延長のお達しが届いた。措置の成果なのか、9月末の香川県では新規感染者が0人の日もあり、今回のピークは落ち着いたように見えるが、美術館の休館は感染防止にどれほどつながったのだろうか。

筆者の勤務する高松市美術館では、まん防の対象となった8月20日より前に香川県が感染拡大防止集中対策期、数日後に緊急事態対策期となったことに基づいて、8月7日から休館が始まり、結果55日間の臨時休館となった。まん防が解除された10月からは開館したが、10月はじめの土日は臨時休館となり、いつまた休館になるかわからないと不安は募る。

さて、本稿ではタイトルにある通り、高松出身の画家・木村忠太(1917-87)を取り上げる。木村忠太といえばフランスで明るい色彩に満ちた風景画を描いた作家であり、いまなぜ木村作品なのかと不思議に思われる方もいるかもしれない。今回取り上げるのは光に溢れる後年の作品ではなく、初期の作品だ。特に《昭和20年8月15日のコンポジション》には、希望を抱くことに疲れかけているいままさに必要な強さがあるように思う。そこで本稿ではよく知られる木村像を振り返ったうえで、木村の初期作品を紹介したい。これらは時代や社会背景は異なるものの、現在の私たちにも通じる思いを感じ取れる作品と言えるだろう。

「中心の問題」、そして「魂の印象派」

木村は1917年に香川県高松市に生まれ、13歳で香川県立工芸学校に入学したが、病気のため中退。この頃から自宅近くの栗林公園でスケッチをするようになったという。1936年に上京してからは、中国への出征を二度経験し、東京を拠点に活動する。スーラやボナールなどの海外の画家に大きな影響を受けた木村は、《食事》(1949)で淡い色彩と柔らかな筆致で親密な空間を描いたように、あらゆる技法を取り入れながら制作している。

木村忠太《食事》(1949)高松市美術館蔵

木村忠太《食事》(1949)高松市美術館蔵

1953年に30代半ばで渡仏してからは、抑えた色彩で均整の取れた構図の風景画を点描によって描き出した。《サン・ニコラ・デ・シャン寺院》(1954)や《セーヌ川の秋》(1956)はこの時期に描かれた作品で、その画風の変化がよくわかる。その後、木村はさらに独自の風景画を展開するのだが、そこで重要なのが「中心の問題」と「魂の印象派」だ。

木村忠太《サン・ニコラ・デ・シャン寺院》(1954)高松市美術館蔵

木村忠太《サン・ニコラ・デ・シャン寺院》(1954)高松市美術館蔵

木村忠太《セーヌ川の秋》(1956)高松市美術館蔵

木村忠太《セーヌ川の秋》(1956)高松市美術館蔵

「中心の問題」とは、絵画の中心部分の探究を示す。通常、絵画は画家が決めた中心から自然展開するが、木村はそこに自由を求め、画家の内面的な感動によって絵が変化していくことに気づいた。それまでの画家が定める中心は現実世界にあり、外の中心だったのに対し、内面的な感動こそ内なる中心だと考えたのである。

さらに、自身を「魂の印象派」と表現したのも重要だ。木村が渡仏したのは印象派の巨匠モネの没後約30年という時代だが、木村は印象派にはまだ大きな半分が残されていると考え、そこに自身の画業を位置付けた。彼はここでも感動をポイントに考えている。自然に対する感動は物質的なものではなく光に対する感動であって、モネは目で見た実際の光に感動した。これに対して木村は内なる魂の光に感動するのだといい、それは印象派を発展させたもので、自分は魂の印象派である、と論じた。

画家の感動に基づいた絵画論を構築しながら、木村は多数の風景画を生み出した。《トスカナ風景(シエナ郊外)》(1965)などでは、それまでの作品からの大きな転換がわかるだろう。一見抽象画のようにも見えるが、木々や建物、道などが見分けられ、太い輪郭線や、四角形を複数重ねたような表現が特徴的だ。色彩は鮮やかさが増し、画面に光が溢れている。自身の感動を起点に、「中心の問題」から解放され、内なる魂の光に向けて絵を描いた木村は、1987年に亡くなるまで制作を続けた。

木村忠太《トスカナ風景(シエナ郊外)》(1965)高松市美術館蔵

木村忠太《トスカナ風景(シエナ郊外)》(1965)高松市美術館蔵

初期作品《トロッコを押す男》《生きる男》

これらの明るい作品を知っていると、20代の作品は意外に思われるかもしれない。高松市美術館が所蔵する作品で、渡仏前のものは7点だが、今回は《トロッコを押す男》(1942)、《生きる男》(1943頃)、《昭和20年8月15日のコンポジション》(1945)を初期作品として考えてみたい。木村は1936年に東京で二科洋画研究所に通うもアカデミックな教育が肌に合わずに一度帰郷し、翌年再度上京してから独立美術協会を舞台に活躍を始める。これらの初期作品は独立美術協会での活動時期に描かれ、かつ海外作家たちの影響が顕著に表われる前の作品群だ(時期は特定されていないが、木村は1946年頃に画集や大原美術館[岡山県]で印象派やボナールの作品を見たといい、先に述べたとおり、彼らの作品が後の作品展開に大きな影響を及ぼしたと考えられる)。

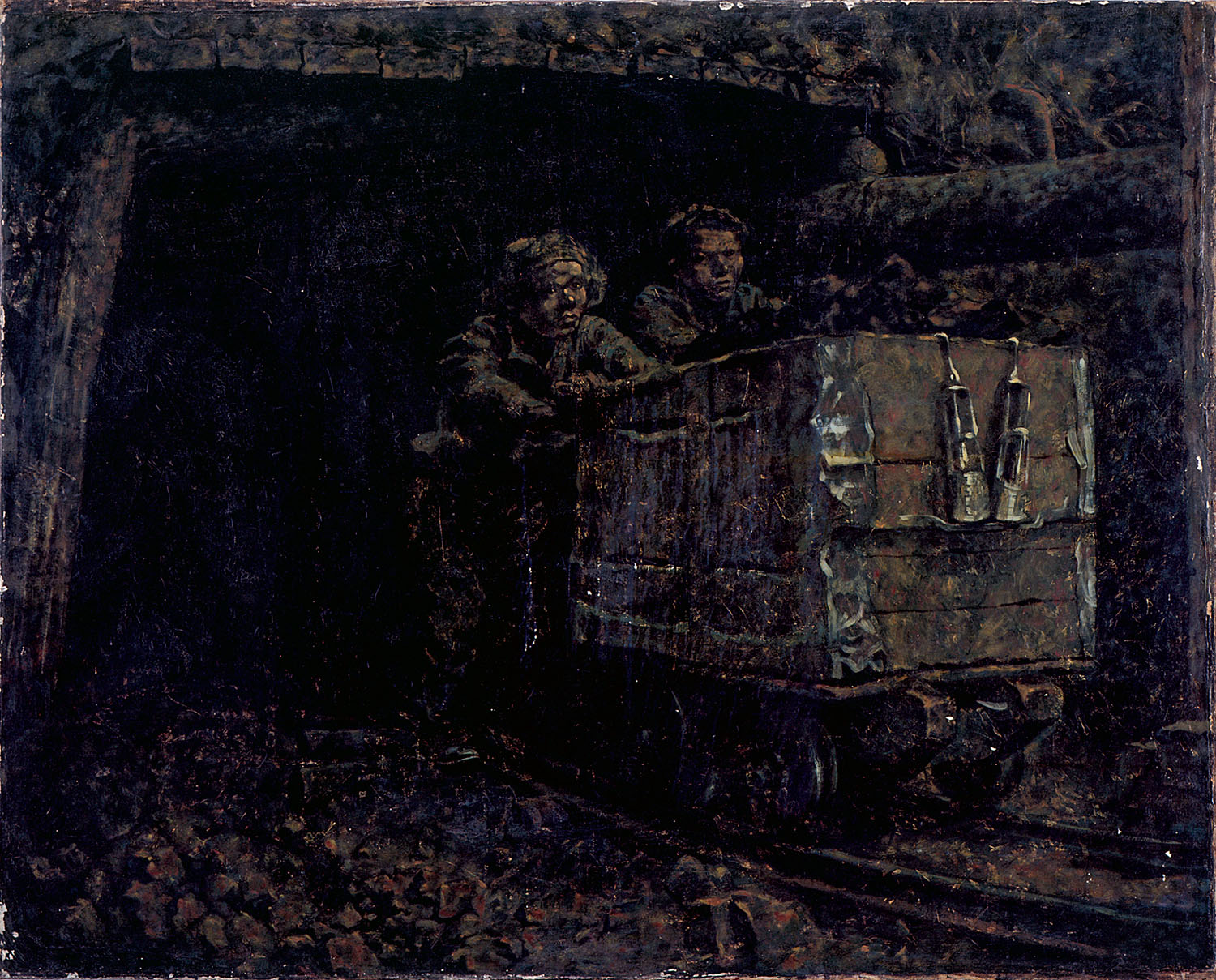

木村忠太《トロッコを押す男》(1942)高松市美術館蔵

木村忠太《トロッコを押す男》(1942)高松市美術館蔵

《トロッコを押す男》は、二人の炭鉱夫が暗い炭鉱口から重そうなトロッコを押して出てくる場面を描いた作品だ。木村は1937年に1度目の出征をしたものの、病気のために1939年に一時除隊し、その後兄のいる三池炭鉱(福岡県)を何度も訪れて、労働者の姿を描いた。1942年の第12回独立美術展では《炭鉱夫》で独立賞を受賞している。同年に描かれた《トロッコを押す男》もまた三池炭鉱に取材したものだろう。画面は全体的にとても暗く、炭鉱の中は真っ暗で何も見えない。危険と隣り合わせの過酷な労働現場と思われるが、二人の炭鉱夫の表情に辛さは見えず、顔に差す光は外の明るささえ暗示し、真面目に日々を生きる男たちの姿勢を描き出している。

次に《生きる男》は座るひとりの男を中心に据え、その周囲に横たわる男や突っ伏す男たちを描いた作品で、全体的に明るい色調が用いられているものの、画面には男たちの疲労感が漂い、《トロッコを押す男》とは対照的な印象だ。外側に向かうにつれ描写は省略され、左端の人物は顔を覆う手のみが描かれている。黄色みを帯びた背景には筆の柄で引っ掻いたような短い線が全体的に施されており、マチエールへの関心もうかがえる。これら2点は、労働と共に生きる人々の姿を描いた社会派的な作品と言え、後年ののどかな風景画とは異なる関心が読み取れる。また、デビューしたばかりの若い画家が日本画壇において、画風を模索した軌跡としても興味深い。

木村忠太《生きる男》(1943頃)高松市美術館蔵

木村忠太《生きる男》(1943頃)高松市美術館蔵

《昭和20年8月15日のコンポジション》

木村忠太《昭和20年8月15日のコンポジション》(1945)高松市美術館蔵

木村忠太《昭和20年8月15日のコンポジション》(1945)高松市美術館蔵

《昭和20年8月15日のコンポジション》は暗闇のなかに群衆の姿が浮かび上がった作品で、上半分は黒く塗りつぶされている。16人ほどの人物が描かれているなかで、真ん中にいる男の右目だけが力強くこちらを見据え、彼を中心に弱い光が群衆を照らす。

群衆から激しい感情は読み取れないが、彼らを観察するとそれぞれに表情が異なることがわかるだろう。まず左下にいる男女は夫婦だろうか、女の方に視線をやる男に対し、女は画面の外を見つめ、二人の視線はかみ合わない。右下には母子が描かれ、この母も周囲の状況に関心を示さずに子供に顔を寄せ、子供の長いまつ毛が愛らしいシルエットになって母の顔にかかっている。母子の後ろには同じく子供を見やる人物がおり、この3人は家族なのかもしれない。

ほかの人々は面構えなどから男に見える。画面の隅で無表情でいる女たちとは違い、男たちの顔には微かな感情が浮かんでいる。母子の上部に描かれている男は、祈るように瞼を閉じて上を向き、隣ではうっすらと目を開けて天を仰ぐ人物がいる。その前の坊主頭の男は堪えるように顔を顰め俯く。中央左の男は前の人物の頭を掴み、掴まれた方は顰め面をしながらも抵抗する様子はない。画面左側は右よりも暗く表わされ、大きな目を見開いて隣を見やる男が目立つが、全体的に人物たちは暗闇のなかでぼんやりと顔が浮かび上がっている程度である。

「昭和20年8月15日」というタイトルから、本作は終戦をテーマにした作品だとわかる。木村は2度目の召集を受け、終戦の日を中国北方で迎えたという。その後いつ復員したのか定かではないが、制作年が1945年であるならば、同年に高松へ戻ってからすぐに描いた作品ということになる。

ここに描かれている人々は誰だろうか。彼らは生きて終戦を迎えた人かもしれないし、もしかすると戦争の犠牲者かもしれない。それぞれが思い思いに祈ったり堪えたりしているなか、画面の中心でこちらをしっかりと見据える男のまなざしは、私たちに何を訴えかけているのだろうか。彼からは敗戦のショックや、将来への不安は感じられないし、むしろ諦めずに生きる決意を持っているように思われる。戦時中から戦後まもなくの期間に描かれた初期作品については、関連する資料が残っておらず、不明点が多いのが現状であり、今後の研究が期待される部分である。そのため確かなことはわからないが、労働者をモチーフにして真面目に生きる人々の姿勢を描き出した《トロッコを押す男》や《生きる男》と並べたとき、《昭和20年8月15日のコンポジション》では労働というテーマは見られず、不安や失意、無関心のなかで光る男の決意の表情によって、苦難のなかでも揺らぐことなく生きる強い意思をより直接的に表現しているように感じる。

今日を生きる木村忠太作品

木村忠太がパリで急逝しておよそ35年経つが、その作品は多くの人々を魅了し続け、各地で展覧会が開催されている。近年では、2017年に高崎市美術館で、2020年には名古屋のヤマザキマザック美術館にて個展が開催されたのが記憶に新しい。高松市美術館でも40点ほどの作品を収蔵し、何度も展示してきた。しかし展覧会や書籍は渡仏後の作品で構成されることが多く、彼の初期作品を知る人は多くないかもしれない。初期の作品には、20代の木村が絵画に託した強い思いが感じられる。

高松市美術館で今年の夏に開催していた常設展「木村忠太 光の記憶」ではこれらの初期作品をはじめ、所蔵する木村のすべての油彩画と手紙などの資料を展示していたが、会期途中で臨時休館となり再開することなく閉幕してしまった。しかし、11月には愛媛県にある今治市玉川近代美術館のコレクション展にて、同館の新収蔵品である木村作品7点が展示されるといい、私たちはまた木村の作品を見ることができる。

長いコロナ禍において、我々は精神力を試されているようだ。何かを期待する心が高まっては叶わず萎んでいく。そのアップダウンの激しさに疲れ、信じること自体に臆病になる。しかし、誰も訪れなくなった展示室で《昭和20年8月15日のコンポジション》の男に向けられたまなざしからは、挫けずに生きろと叱咤激励するような力強さを感じた。その思いは激動の時代を生きた若い木村が、人としての人生や画家としての将来に対して持った決意の表われかもしれない。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)