キュレーターズノート

場所と作品のありえ方──京都芸術センターでの展示から

谷竜一(京都芸術センター)

2021年10月15日号

対象美術館

京都芸術センターは、美術館ではない。

本稿では、当センターの建物の構造と当館の特性についてあらためて確認し、これをふまえていくつかの展示を振り返ってみたい。個々の展示の評価とは別に「アートセンター」と呼ばれる当センターの、ある側面が見えてくるはずである。

京都芸術センター 中庭からの外観。中庭は地域のグループの運動場として主に利用されている。[撮影:表恒匡]

京都芸術センターにおいて、主に展覧会が実施されるのはギャラリー北と南である。

元小学校★1の面持ちを色濃く残した他の部屋とは異なり、この二室はいわゆるホワイトキューブになっている。開館当初のリノベーションを進める際に、新進のアーティストが自由に自分の作品を設置し、その表現の可能性を広げられるようにと、フラットなスペースが設えられたことは想像に難くない。

しかし、実際の事業においては、講堂や元教室であるミーティングルーム、和室「明倫」など、ギャラリー以外の空間でもしばしば展示がなされている。フラットなスペースを望むのであれば、ギャラリー北もしくは南を用い、元小学校のサイトスペシフィックな特徴を呼び込もうと思えば、(現実的な要件はあるにせよ)他の部屋を活用することもできる。

京都芸術センター 大広間。現在開催中のホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》ではVR体験の会場としても使用されている。[撮影:表恒匡]

こうした選択肢を常に持ち続ける当センターの特性は、自由度が高いと一口に言えば聞こえはいいが、博物館施設でも店舗でもない「あらかじめオルタナティブ」なアートスペースであるがゆえの、運営上の宿命を感じないでもない。

美術館でもなく、店舗でもなく

京都芸術センターは美術館ではない。そうはっきりと言える理由のひとつに、博物館施設として必要な保存設備や収蔵室を持たないという点がある。

これまでの展覧会のために新たに制作された作品は多数あると思われる★2が、そのいずれも当センターで収蔵したり、再展示のために保管したりはしていない。これらの作品は原則、各アーティストの手元に戻ってゆくか、そうでなければ会期の終わりとともに解体され、その場限りのものとなる。これらの状況を改めて記してみると、筆者のもともとの専門が演劇だからなのか★3、あるいは当センターが美術だけでなく舞台芸術の場でもあるためか、一定期間上演され、撤収されていく「上演」との同異についても思いを馳せてしまう。

また、当センターには多くの大型公立美術館が実施しているような、いわゆる貸館事業もない。すべての事業は、京都芸術センター(もしくは指定管理者である公益財団法人京都市芸術文化協会)、あるいはKYOTO EXPERIMENTなどのような当財団が参画している実行委員会による主催事業★4か、あるいは「Co-program★5」という枠組みでプランを公募し採択する、共同主催もしくは共催事業のいずれかである。さらに言うなら、いわゆるコマーシャルギャラリーのように、作品を購入・販売する機会も原則設定されていない。

京都芸術センターは「博物館施設」でも「店舗」でもない展示の場であり、しかもその「場」は(少なくとも貨幣を介した)賃借の対象でもない。そう改めて記してみると、いったいこの施設はなんなのだろう、とつい思いを巡らせてしまう。そして、そんな逡巡とは別に、常に新鮮な問題意識とともに展覧会が企画され、やがて会期が近づけば新たな作品が搬入設置され、そして会期が終わると搬出される。

ギャラリーにおける作品の「ありえ方」

実際の展覧会では、時にこのような施設の諸前提や要件を敏感に察知し、企画や作品に反映したものもみられる。今夏に開催した「ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋」での作品のふるまいにも、その気配は漂っている。

ギャラリー南の小嶋晶作品は、「食卓」にまつわるいくつかの作品によって構成されている。正面にあるひときわ大きな映像では、テーブル★6にまとわりついて、ダンサーが踊っている。また、入口近くに積み上げられたモニターでは、路上で構想上の(目に見えない)「食卓」について踊っているのであろう、ダンサーたちの様子が写し出されている。これは言い換えれば「食卓」の「(ダンスによる)再生」の「(ビデオ)再生」である。

ダンサーたちは、「食卓」という言葉が孕むイメージに触発され、現われた亡霊のようにみえる。テーブルや社会生活の周辺で亡霊たちはぺたぺたと「食卓」に触れ、そのイメージを確かめようとしているかのようだ。「食卓」という言葉やこれが孕むイメージと比べると、ダンサーたちを映し出した映像それ自体はずいぶんと物質的なものに感じられる。そんなふうに観ていると、ギャラリー正面に大写しになっている映像が、ずっと以前からここにあったのではないかという気さえしてくる。

「ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋」小嶋晶《食卓》[撮影:松見拓也]

「ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋」小嶋晶《食卓》[撮影:松見拓也]

小林椋の作品は、彫刻ともインスタレーションとも言えるような、奇妙な代物である。ギャラリー北での小林の作品★7は、部屋全面に陣取る大きな衝立はふさふさとしたファブリックに覆われている。その(フェイクの)動物的質感の表面のところどころから、モニターが機械仕掛けの装置に乗ってスライドし、出たり引っ込んだりの運動を延々繰り返している。

衝立には入口らしき部分がある。その裏面を覗き込むと、これみよがしに木造の骨組みがむき出しになっており、これが企図された仮設物であることを見せつけられる。そしてその裏面にも、相変わらずモニターが、にょきにょきと出たり引っ込んだりを繰り返している(というか、それ以外に特筆すべきものがこの裏面にはない)。ひょっこり迷い込んでしまった動物のようなモニター自体の動きのユーモア、あるいはキッチュさ★8に、ついニヤニヤとさせられてしまう。このアーティストの物質や映像を含めた動きに対する感度や、それを実現する技術の高さはもちろんのこと、「ちょっと置かれているだけなんです」といったとぼけた風情でこれらを配置できるバランス感覚にも、してやられた気持ちになってしまう。

「ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋」小林椋《ホつも木、立つも平》[撮影:松見拓也]

「ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋」小林椋《ホつも木、立つも平》[撮影:松見拓也]

「ありえたかもしれない」というキーワードを端緒に本企画はキュレーションされているが、両作家による展示の、ギャラリーにおける作品の「ありえ方」の異なりにより、互いの作品の「ありえない」質感を引き立てあっていた。

いったん置くと、動きがあらわれる

作品を収蔵しない施設として、アートセンターの展示空間はどのような役割を果たせるのか、という問題意識から着想された特徴的な事業として「二つの部屋、三つのケース」が挙げられる。

これは、ギャラリー北・南という二つのスペースを、関川航平、山中suplex、タカハシ 'タカカーン' セイジ★9という三組の異なるアーティストあるいはコレクティブが「ギャラリー空間を一定期間使用する」とはどういうことかを再検討し、展示を試みるという企画であった。

滋賀と京都の県境の山あいで共同アトリエを営む山中suplexの実践は、「山中suplexの施設にある物品(モノ)あるいは山中suplexと親しいアーティストたちから借り受けたモノをギャラリー内に配置し、さらに会期中に移動し整頓(再配置)する」もので、「無職・イン・レジデンス」など独自に生活を編みなおす試みを続けている、タカハシ 'タカカーン' セイジの実践は「ギャラリー内にレクリエーション施設を設置しようと構想し、そのようにふるまってみる」というものであった。

これらはともに、設置された具体物はそれぞれがいわゆる「作品」ではなく、一般的な物品(モノ)であり、それらが「仮設(いったん置く)」され、「再配(置きなおす)」されることで展示状況を作り出す、という性質を持つものであった。そして加えて言うなら、これらのいずれもが、ある共同体としての演技行動とも読み取れるものであり、実際にその共同体の活動★10に来場者を参加させていた。

「二つの部屋、三つのケース」 山中suplex「二つの部屋、三つのケース」[撮影:前谷開]

「二つの部屋、三つのケース」 山中suplex「二つの部屋、三つのケース」[撮影:前谷開]

詩的な経験と、 鑑賞者がギャラリーに持ち込むもの

本企画の端緒を担った関川航平の「散歩られ」は、同様の仮設性への問題意識を共有しながら、さらに異なるレイヤーに展示を展開していた。

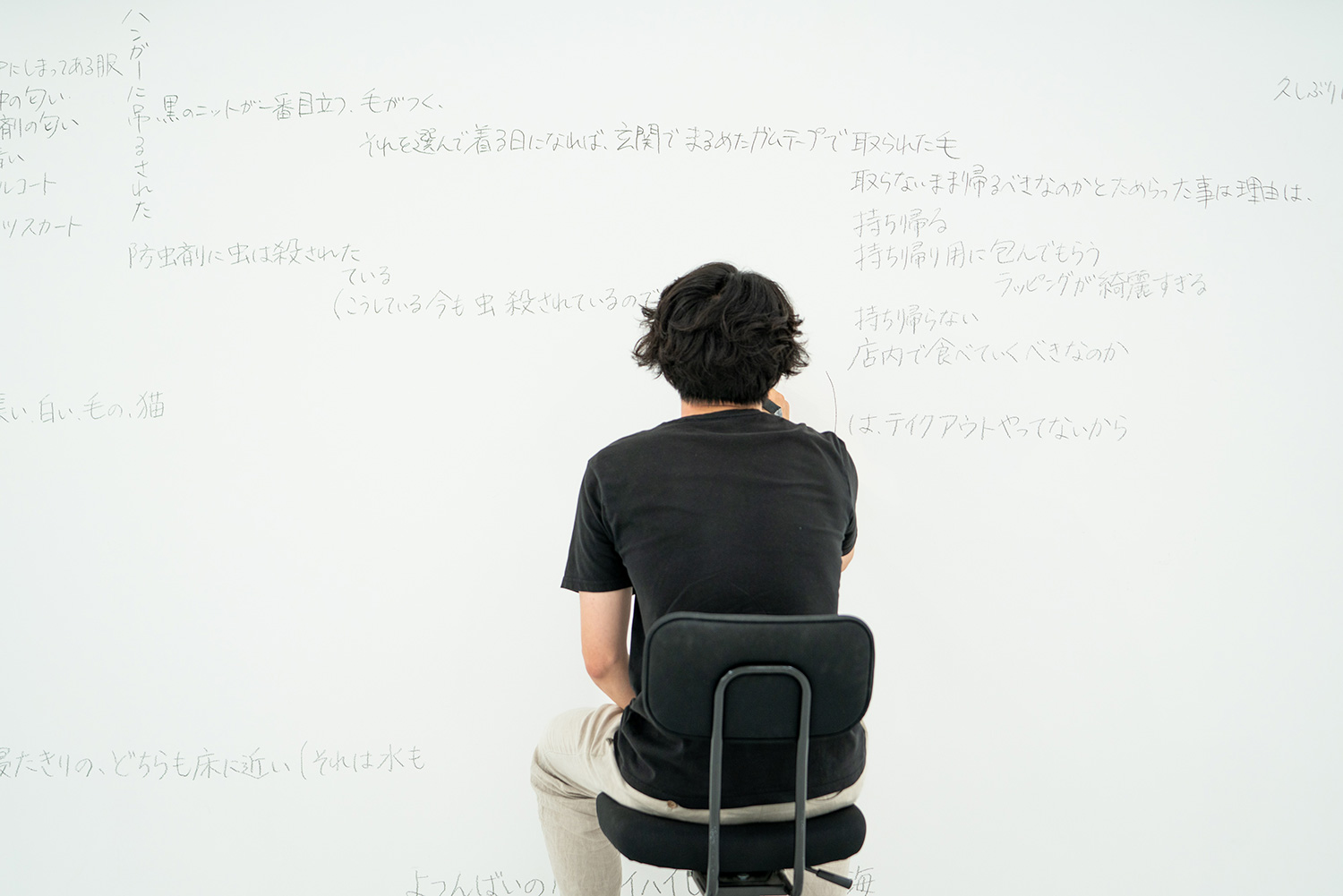

ギャラリー南の壁面には、ぐるりと言葉が並んでいる。それも一条の文章ではなく、フローチャート的というかマインドマップ的というか、連想的に紐付けられ、それぞれ分岐しながら拡散し、それぞれの書き出しあるいはなんでもない落書とすら思える着想がいたるところで自然に、また思いもよらぬかたちで、その終わりを示し続けている。ギャラリー北は似た形態をとりつつもさらに徹底しており、入口側からおもむろに書き始められた文章にいざなわれると、やがて「パンパンパンパン」とひとつの単語を繰り返したと思うやいなや、その突き当たりで「シロツメクサ」と大量に書かれている壁に直面する★11。山村暮鳥「風景 純銀もざいく」(『聖三稜玻璃』、1915)の「いちめんのなのはな」を思い出させるが、ページに整然と並んだこの詩とは異なり、壁面の「シロツメクサ」は群生し、シロ / ツメ / クサはそれぞれが寄り合い、質量としてあらわれながらも、バラバラになりそうに連続しながら拡散しているようで、実際はただギャラリーの白壁に静止している。

思うに本展の特徴は時間的なもので、書かれた言葉の連なりの意味の分岐、あるいは並列構造に起因する。しかもそれは、鑑賞者が「ギャラリーにやってきて、その中を観て歩く時間(の運動や意味や意義)」を巧みに利用している。

この展示のために作家が持ち込み、物質的に空間に残したものは、黒炭の痕跡だけである★12。しかし、関川はこれ以外にも、鑑賞者が持ち込む二つの要素を、展示に不可欠のものとして機能させている。ひとつは、横書きの文章を読もうとするとき、明確な意思とは関係なく左から右へ、上から下へ意識を推移させられる★13、いわば「読むことの重力」である。もうひとつは、鑑賞者それぞれがそこにある言葉に抱くイメージが(ほかの言葉によって特定されない限り)、個々人の経験で少しずつ異なってしまっているという事実である。鑑賞者がそれとしらず持ち込んでしまうこの二つによって、鑑賞者は壁の言葉を「読まされ」、それぞれの方法でギャラリーを「散歩させられる」。

関川が発現させたこの重力とイメージからなる意味の持ち込みの作用、それは展示の「場」にとって非常に重要な機能である。これはサイトスペシフィックな展示機会に用いられていると思われがちかもしれないが、実はホワイトキューブでこそ、その機能は最大限に発揮されているのではないか。関川の「散歩られ」は、豊穣なイメージにあふれながら、京都芸術センターの地理特性や外観とはほとんど無関係といっていい。当センターのギャラリーの特性を再発見させるようでもある。

「二つの部屋、三つのケース」 関川航平「散歩られ」[撮影:井上嘉和]

どこでもない場所がここである意味

現在、KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUM のプログラムとして開催している、ホー・ツーニェンの《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》(YCAMとのコラボレーション)においても、この施設上の特性が、また異なる広がりをもって活かされている。

この展覧会は、山口情報芸術センター[YCAM]でのホーの大規模新作個展を、京都芸術センターに再展示するものである。今回は作品テーマに取り上げられた「京都学派」の活動と同時代に建てられた、「元明倫小学校」の各部屋の雰囲気を十全に生かしたものになっている。

展示を通じてその哲学的なテーマや、VR、映像、資料展示といった作品の諸要素を多角的に体験できることはYCAMでの実施ですでに明らかだ。京都芸術センターのヴァージョンでのきわだった特徴は、展覧会の来場者にとって、この会場が「元明倫小学校」であり、「京都芸術センター」であり、また、たとえばVRを体験するときには「どこでもない場所」でもあることだ。作品の舞台はその重なりの上にある。

元小学校へ思い入れる地元の人々、アートセンターとして活用し制作発表するアーティストや周辺の事業者、そして展示を観に、あるいは観光かなにかで偶然にこの場を訪れる来館者。それぞれにとって異なる個人的な奥行きと、またそのすべてのひとがおぼろげに共有する、日本あるいはこの街の歴史をとともに、この展示の場は存在している。

そして、ホーの作品は、こうした歴史や意味のレイヤーや、あるいはふだん身体の表面で感じていることと、内面で考えていることが、ぐるりと裏返るような体験として提示されている。これをパラフレーズするなら、普段のわたしたちはこの京都芸術センターという場が持つ特殊性をすっかり内面化したり、あるいは身近であればあるほどその奇妙さを忘却してしまっているのではないか、ということでもある。

やがて鑑賞者のうちの幾人かは、この「場」が、京都にあることについての「意味」は? と、考え込んでしまうこともあるだろう。その意味については、企画や作品と同程度あるいはそれ以上に観客自身が持ち込んでいることを、ホーの作品体験は炙り出してもいる。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》[撮影:澤田華 提供:KYOTO EXPERIMENT]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》[撮影:澤田華 提供:KYOTO EXPERIMENT]

★1──京都芸術センターは明治2年に設立された小学校の校舎を拠点にしている。勝冶真美「アーティストと街とアートセンターと」(artscape「キュレーターズノート」2019年05月15日号)https://artscape.jp/report/curator/10154656_1634.html

★2──そもそもこれらを集計しデータに残しておらず、センターで発表された「新作」がどれほどの数になるのか、もはや見当もつかない。

★3──事業実施の中枢を担う「アートコーディネーター」のキャリアはさまざまで、かつ特定ジャンルのみを担うわけではないため、もともと現代美術専門でないスタッフが展示企画にかかわっていくこともしばしばある。これも当館事業の特徴のひとつだといえる。本稿で紹介する「ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋」「二つの部屋、三つのケース」も、当時在籍したコーディネーターが企画運営していたものである。

★4──例外として、「京都学生アートオークション」のように一部京都市が主催する事業の実施もある。

★5──この枠組みは2017年度分から募集しており、2016年度までは単に「共催事業」として公募していた。

★6──これを即ち「食卓」と名指すことができるかどうかは悩ましく、まさにそこにこの作品の力点がある。

★7──小林作品は北館スロープ下の元水飲み場にも展示していた。先述のように当センターのギャラリー空間とサイトスペシフィックな空間双方にアプローチしている、典型的な例である。

★8──モニターに写る映像でも、CGで描かれたゴムのような質感の手が、アメーバ状の物質をムニムニと掴むような奇妙な動きをみせている。実際に動く映像は下記で一部を見ることができる。https://pocopuu.net/ht.html

★9──現「髙橋誠司あるいは一方でタカハシ 'タカカーン' セイジ」

★10──山中suplexは会期中、モノを再配置するワークショップを実施しており、タカハシは会期中、レクリエーション(実際には「好きにすごす」という名目で、特にきわだったことはなにもしない)と称して来場者とともにギャラリーで過ごしていた。

★11──実際にはギャラリーに入った瞬間にこの壁は見えているが、「書かれた文章を読まされる」という推進力に従って言うならこうした経験になると言っていい。

★12──厳密には展覧会のタイトルのカッティングシートもある。

★13──これは現代の日本語読者が慣習的に獲得しているものであり、先天的なものではないのは、ほかの言語や日本語の書法の歴史からも明らかだ。

ニューミューテーション#4 小嶋晶・小林椋

会期:2021年6月26日(土)〜2021年8月22日(日)

会場:京都芸術センター ギャラリー北・南ほか

(京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)

二つの部屋、三つのケース

会期:2019年8月27日(火)〜2019年9月29日(日)

会場:京都芸術センター ギャラリー北・南

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》|YCAMとのコラボレーション

会期:2021年10月1日(金)〜2021年10月24日(日)

会場:京都芸術センター 南、大広間、制作室4、和室「明倫」ほか

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展─THIS IS NOT A SAMURAI」、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」|会田大也:キュレーターズノート(2021年06月01日号)

作品をつくる場所を集まってつくる──京都・アーティストスタジオ特集|artscape編集部:フォーカス(2019年12月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)