キュレーターズノート

田部光子をひとりの美術家として語り直すために──田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」

正路佐知子(福岡市美術館)

2022年03月01日号

対象美術館

福岡市美術館では現在、福岡拠点の美術家・田部光子(1933年生まれ)の初期から現在までの作品と活動を紹介する展覧会、田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」を開催している(2022年3月21日まで)。

開幕以降、さまざまな反応・反響があり、担当した筆者も、田部光子の作品と活動に新たな光が当たり始めていることを実感している。と同時に、なぜ田部光子の個展を開催するのか──田部が〈九州派〉の主要メンバーだからか、それとも女性美術家の再評価の動きに合わせたのか、という問いを複数回受け、戸惑ったこともあった。そもそも福岡市美術館は田部光子を、九州を拠点に活動する美術家のなかでも個展を開催すべきひとりとして認識してきた。田部は福岡や九州という地方美術史にとって重要なだけでなく、その作品と活動、そしてそれらを貫く問題意識は戦後から現在までの美術史上においても際立つものであること、美術という領域に収まらないスケールを持っていることは、本展覧会を見ていただければわかると思う。

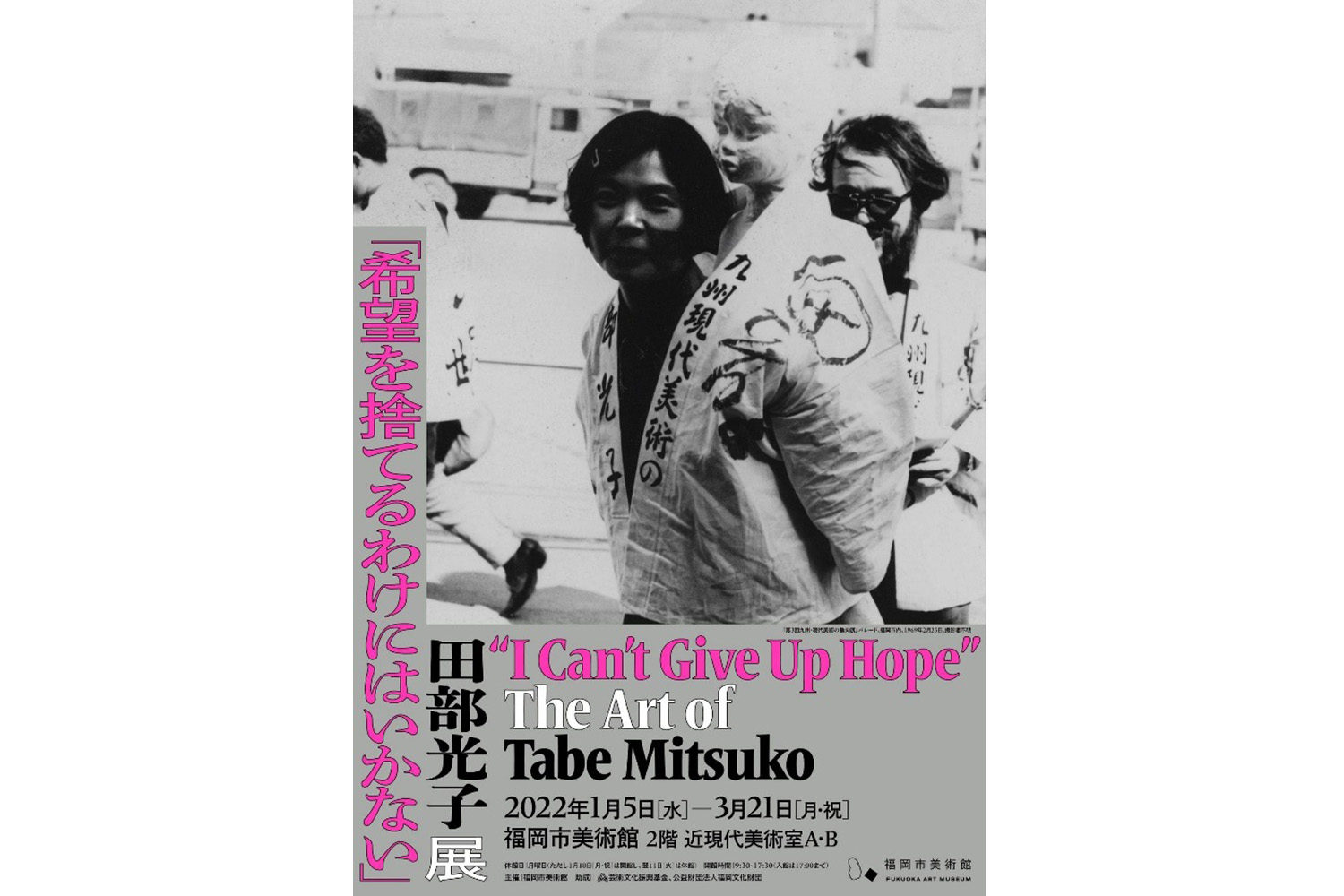

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」ポスター[デザイン:尾中俊介(Calamari Inc.)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」ポスター[デザイン:尾中俊介(Calamari Inc.)]

田部光子を語り直す

〈九州派〉のなかでのみ語られること、その時期の作品のみが取り上げられることについては、田部本人が違和感を表明してきたことも、改めて確認しておきたい。長いが、引用する。

伝説の「九州派」といわれても、当事者にとっては、さほどの重みはない。むしろ「九州派」としてしか括られないことに反発がある。わたしは、現在も美術の制作をしている。

女は過去をふり返らない。過去の栄光にとらわれるのはいつも男性、女は別れたものに未練はない。ましてや「九州派」の中で、会計係とは言え、ただのお金の番をしただけで、いつも小さくなって、疎外感を味わっていた一兵卒にとっては、過去なんてあると思えばあるし、無いと思えば何もないぐらいに遠い夢のまた夢になってしまった。

九州派の誰とも会わず、交友を絶って、さまざまな問題を勝手に一人で背負って、福岡という美術不遇の荒野をさまよい「敗者の美学」こそが究極を極め得るのだと強がって、たった一人、海外個展の旅鴉をきめこむ。しかしこんな気楽な稼業はない。★1

2008年にギャラリー58で開催された個展でのトークイベント「前衛の彼方に」(出演:田部光子、小勝禮子、光田由里)においても田部は、2005年に栃木県立美術館で開催された「前衛の女性1955-1970」展(小勝禮子企画)のシンポジウムを振り返り、次のように語っている。

前衛の女性のシンポジウムで、光田さんが「田部光子は九州派の枠組みで語られてはいけない」とおっしゃってくださったんですよ。私はこの一言で救われたと思いましたね。何かといえば「九州派の田部光子」でしょう。私はもう九州派はいいですよ。★2

この光田由里さんの言葉を受けて、小勝禮子さんも「画家田部光子の個人史」を語る必要を訴え、初期作品を中心に詳細な調査・分析をされた論文を発表された★3。日本オーラルヒストリーアーカイブ★4や由本みどりさんによる田部光子のインタビュー★5もある。また、中嶋泉さんは日本の戦後美術の動向のなかにおける田部の作品や活動に注目し、《人工胎盤》(1961)の位置づけについて言及されている★6。

本展覧会は、作家本人そして研究者たちも意識してきた、田部光子をひとりの美術家として語り直すという課題を、展覧会のかたちで実現させることを目的としている。

実は、筆者は2013年にコレクション展の枠で「田部光子展 人生が芸術である」を担当している。美術館で田部光子を個展形式で初めて紹介した同展は、館蔵品と、当時田部の手元にあった〈九州派〉時代の作品、田部から提案された90年代以降の作品で構成するものだった。各所で言及されてきた田部の作品のほとんどをまとめて見せたという意味で、大きな一歩ではあった。しかし振り返ると、〈九州派〉がグループとして活動した最後の展覧会出品作である1968年の《セックス博物館》の隣に1996年の《Sign Language》が並ぶ構成になっていた。2012年に田部が編集した作品集の「主な画歴」にはこの間、「可能性展」「今日の美術展」「世界メール・アート展」など展覧会への出品や企画について記載されている。子育てで忙しかった時期も、田部は絵画教室を運営しながら、グループを立ち上げ、新作を発表し続けていたことが示唆されている。2013年の展覧会では、筆者もまたそのことを深く追求することなく、(田部が著作のなかでこの時期の作品を「駄作」と呼んでいたにしても★7)目の前にあるものだけを並べることに終始してしまっていた。

今回、筆者がまず着手したのは、これまでの語りから抜け落ちている時期(それを本展では「空白期間」と呼んだ)のことを「知る」ことだった。

許可を得て入らせてもらったアトリエの奥には、当時の作品がすべてではないが残されていた。田部が保管してきた写真やDM、新聞のスクラップなどの資料は、作品を読み解く手がかりとなった。当時新聞の展評でも田部の作品はたびたび取り上げられており、参加した展覧会のカタログなどは市内の美術館や図書館に多数所蔵され、そこには図版も掲載されており、現存しない作品についても情報を得ることができた。この時期の田部の作品は具象絵画が中心だが、画面構成の妙、描画技術の実験と探求、既存の絵画主題を内側から反転させる知的な操作が際立っている。田部光子を語るに不可欠なものと確信した筆者が、これらの作品を展示してもいいか尋ねたとき田部は「面白い」と賛同してくれた。

展覧会の構成

会場では、章立ては敢えて設けず、制作年順に作品を並べ、解説をキャプションに添えた。起承転結的な流れや「見せ場」を用意しないことは、活動をひと続きのものとして捉えられるようにと考えてのこともあるが、どの時期の作品も重要と確信した担当者からの、展示を通した、田部へのメッセージでもある。実際、来場者が反応する作品はそれぞれに異なっており、なかでも1970~80年代の絵画は注目度が高く、その画力に圧倒された人も多い★8。多彩な仕事が並ぶ今回の展示で、これまである種固定化されていたかもしれない美術家・田部光子のイメージは、より複雑なものとなったのではないかと思う。

田部光子の作品を長く撮影してこられた山﨑信一さん撮影の写真で、会場の様子をご覧いただきたい。

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室A)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室A)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室A)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室A)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室A)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室A)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景(近現代美術室B)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

発見と反省、田部光子研究の今後に向けて

作品を並べて見ることで、いくつも気づかされることが筆者にもあった。まず田部がひとつのスタイルに留まることなくつねに新たな表現に挑戦していることが鮮明になった。その展開は、実に軽やかだ。

また、小勝禮子さんが上述の論考★9で指摘された田部の初期作品における「社会性」と「性・生殖」への強い意識は、会場で作品に対峙し改めて実感された。そしてこの二つの要素が田部にとっては分かち難いものであることも浮き彫りとなったように思う。

今回ポスターなどのメインイメージに採用した1969年の「第3回九州・現代美術の動向展」のパレードでのパフォーマンスをはじめ、田部の活動が「主婦」という既婚の女性に付与されるイメージや自身の経験を、初期の作品から継続して戦略的に作品や行動に取り入れ、問うてきたことも鮮明となった。これは、田部が自身のプロフィールにほぼ必ず挙げてきた、1974年に主宰した〈九州女流画家展〉における活動や、1988年55歳での「主婦定年退職宣言」にもつながる。この「宣言」は田部がその後も語り続けることで、既婚女性にもその生き方にはさまざまな可能性があると示し続けるパフォーマンスともいえるものだ。同時に、この「宣言」が田部の作品がさらなる展開を見せる転機となったことも顕著となった。1990年以降の作品、すなわち50代後半からの作品群が放つエネルギーは、観る者の心をも躍らせる。

今回展覧会に際して講演いただいた吉良智子さんや中嶋泉さんをはじめ、知人を含む来場者の反応、そして作品について交わしたやりとりからも気づきがあった。例えば、吉良さんは《プラカード》(1961)と主婦連のデモの「しゃもじ」、子どもサイズのマネキンを背負った田部のパフォーマンスとおんぶ姿でデモ参加してきた昭和期の女性たちの姿との比較可能性を指摘された。来場者や知人からは、《プラカード》以降、田部が同時代美術からイメージや手法をたびたび引用していることに関心が寄せられた。これは同時代の多くの日本の前衛美術家の作品に見られる傾向ではあるが、アメリカ美術との関係はまだまだ掘り下げていけるテーマだろう。また、中嶋さんが講演会で指摘されたように、1960年代より日本の美術界を席巻した「エロス」のテーマに、田部もまた向き合い制作している。田部の作品およびパフォーマンスにおける身体の表現については今後も研究が進むだろう。

課題もたくさん残っている。例えば、田部も参加していた1970〜80年代に福岡で開催されたグループ展とその出品作品については、当時を知る作家たちに話を聞き、福岡のアートシーンとともに考察する必要を感じている。2000年代以降については作品が現存するにもかかわらず今回十分に紹介・検証できなかった。作品の読解はこれからではあるが、1960年代の作品に登場していた林檎モチーフとコラージュ手法の復活、1963年の作品タイトル「たった一つの実在を求めて」のフレーズがさまざまなかたちで再登場すること、田部が2000年頃に出合い座右の銘とした言葉「希望を捨てるわけにはいかない」がもともと「1960年代に躍動していた希望を捨てるわけにはいかない」というドゥルーズの言葉からの引用★10であることも作品を読み解く鍵となると考えている。

なお、本展の図録はできる限り情報を充実させたが、触れられなかったことや図らずも抜け落ちてしまった事柄もある。田部光子に関心を持たれた方々には、先行研究や田部の著作をはじめとする資料(図録論考と文献リスト参照)にも、ぜひアクセスしていただきたい。

1970〜80年代の田部光子の絵画

最後に、本展覧会出品作のなかから、発表当時を知る者を除き、多くの人が今回初めて目にするであろう作品をいくつか紹介しておきたい。

1970年、田部は北九州市立八幡美術館で開催された「可能性への意志」展に《迷彩をほどこされた風景》という3枚組の作品(現存するのは2枚)を出品した。田部の後年の発言によれば、ベトナム戦争におけるソンミ村虐殺事件を題材としている★11。本作はしかし同時に、田部が画家として、性器表現の「自主規制に挑戦」★12したものでもあった。短縮法を用いた男性の身体はマンテーニャの《死せるキリスト》(1480頃)を思わせるが、大股を広げた下肢のイメージは〈ゼロ次元〉岩田信市の1968年の個展DMのそれと近似している。「万博破壊九州大会」(1969)などで反芸術パフォーマーたちに併走し、8ミリビデオで記録撮影をしてきた田部の、画家という立場からの応答として本作品は描かれたと、筆者は推測する。岩田のDMでは下着で隠されている局部は、田部の絵画では描き込まれており、ギュスターヴ・クールベの《世界の起源》(1866)やマルセル・デュシャンの《1.水の落下、2.照明用ガス、が与えられたとせよ》(1946-66)における女性の局部表現との比較も誘発される。本作は美術史上の男性美術家による女性の身体表象に対する、女性の美術家による挑戦/意趣返しともいえるのではないか。人体表象だけでもさまざまな意味のレイヤーを指摘できる本作の読解の余地はまだまだ残されている。

田部光子《迷彩をほどこされた風景》(1970)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部光子《迷彩をほどこされた風景》(1970)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

田部は1974年、5人の画家仲間とともに女性だけのグループ〈九州女流画家展〉を結成し、10年活動を続ける。〈九州女流画家展〉では、既存の団体や公募展のシステムを問い直し、男性中心の価値基準から自由な新しい組織を生み出すこと、美術を志す女性たちが会派を超えて助け合い、切磋琢磨する場づくりが目指された。会員が大型作品を発表する展覧会のほか、個展や小品展なども多数企画され、会員も30人弱にまで増えた。この頃、田部は集中して花(静物)、人形、女性を描いている。吉良智子さんが講演のなかで指摘されたように、これらの題材は歴史的に女性が描くことを強いられてきたものだ。しかし田部の作品では従来の枠組みから逸脱し「脱構築」される。例えば《丸紅の花》では、西洋の古典絵画における静物画を意識した構図で花が描かれるが、花瓶の傍にはロッキード事件の記事が一面を飾る地方紙が添えられており、単なる花の絵ではなく日常と切り離せない政治が主題にあることが示唆される。《立入禁止地域》をはじめ田部が10年以上継続した「人形シリーズ」では、室内の静物モチーフであるはずの人形が外へ出て、時には意思を持つ存在であるかのように描かれる。また、田部がこの時期取り組んだ女性像は、見られる客体ではなく見る主体であり、秘匿すべきとされてきた老いた身体や性的な欲望などが赤裸々に表わされ、見る者の固定観念を揺さぶる。これらの作品は、40年経ついまも、絵画の力と可能性を示してくれる。

左から、田部光子《丸紅の花》(1976)、《立入禁止地域》(写真パネル/1976)、《穂の女》(1978)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

左から、田部光子《丸紅の花》(1976)、《立入禁止地域》(写真パネル/1976)、《穂の女》(1978)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

左から、田部光子《題不詳(人形シリーズ)》(1983)、《穂の女》(1978)、《父母の金婚式》(1982)、《へんじょうこんごう》(1985)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

左から、田部光子《題不詳(人形シリーズ)》(1983)、《穂の女》(1978)、《父母の金婚式》(1982)、《へんじょうこんごう》(1985)[撮影:山﨑信一(スタジオパッション)]

★1──田部光子「たった一人の旅鴉」。2000年に西日本新聞にて発表され、田部光子『二千年の林檎 わたしの脱芸術論』(西日本新聞社、2001)に収録。

★2──トークイベント「前衛の彼方に」(出演:田部光子、小勝禮子、光田由里/2008年1月19日開催)での発言。『田部光子Recent Works 2』(みぞえ画廊、2012)pp.43-61に収録。

★3──小勝禮子「田部光子試論──『前衛(九州派)』を超えて」(初出:『美術運動史研究会ニュース』No.93、美術運動史研究会、2008.5/再録:『田部光子 Recent Works2』、みぞえ画廊、2012、pp.62-69)

★4──田部光子オーラル・ヒストリー(2010年11月28〜29日、福岡県福岡市田部光子氏アトリエにて/インタヴュアー:張紋絹、北原恵、小勝禮子、中嶋泉/書き起こし:小師順子/公開日:2014年8月24日/更新日:2021年3月17日)

http://www.oralarthistory.org/archives/tabe_mitsuko/interview_01.php

http://www.oralarthistory.org/archives/tabe_mitsuko/interview_02.php

★5──Yoshimoto, Midori, “A Woman and Collectives: An Interview with Tabe Mitsuko”, positions: asia critique, volume21, number2, spring 2013, pp.475-488.

★6──中嶋泉「日本の前衛と女性」(『美術手帖』No.1089、美術出版社、2021.7、pp. 62-67)

★7──田部光子「駄作の山に涙」(『二千年の林檎』、西日本新聞社、2001、pp.30-31/2000年の西日本新聞での連載の再録)

★8──なお、図録の作品図版も展示と同様に章立てなども受けず時代区分の記載もせず掲載しているが、論考のみ作品の特徴および活動をより際立させ言語化するために時代ごとに区切った。

★9──小勝禮子前掲論文

★10──小泉義之『ドゥルーズの哲学──生命・自然・未来のために』(講談社、2000、p.138)

★11──トークイベント「前衛の彼方に」(『田部光子Recent Works 2』、みぞえ画廊、2012、p.56)。当時福岡にはベトナム戦争の第一線基地があり、田部もたびたびベトナム戦争を主題に制作している。

★12──田部光子「画歴・主題」(図録『可能性への意志』、北九州市立八幡美術館、1970)

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」

会期:2022年1月5日(水)〜3月21日(月)

会場:福岡市美術館(福岡市中央区大濠公園1-6)

公式サイト:https://www.fukuoka-art-museum.jp/exhibition/tabemitsuko/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)