キュレーターズノート

ドキュメントから想像力をひろげる──MOMATコレクション「プレイバック『抽象と幻想』展」、「Do it! わたしの日常が美術になる」「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」

町村悠香(町田市立国際版画美術館)

2022年11月15日号

学生時代に美術史学研究室の関西見学旅行に行ったとき、作品だけでなく一見目立たない展示ケースのなかにある資料もよく見ることの大切さを教えられた。研究室で日本美術を中心に指導してくださった佐藤康宏先生が「美術史家というものは、こうした資料にもよく目を通して、そこから探偵のようにヒントを探していくものだ」とおっしゃっていたのを思い出す。いい探偵になれているか心もとないが、そのことはいまでも心に残っている。

資料類を展覧会で単調にならずに見せるには、作品展示とはまた違った工夫が必要だ。資料を魅力的に見せるには展示作業時間とディスプレイ予算がかかり、大規模館とそれ以外との差が出やすいように思う。

近年ではそうした資料(ドキュメント)が主体となった展覧会も数多くみかけるようになった。パフォーマンス作品や、アートプロジェクトでプロセスそのものを作品とするもの、アーカイブを整理した成果、人物や団体のネットワークを提示するケースなどだ。こうした事柄を伝えるためにどのような展覧会にかたちづくるのかが問われ、近年はデジタル・ヒューマニティーズ(人文情報学)の研究成果も活用されている。本稿ではこうした取り組みを行なう展示のなかで、この秋に筆者が気になった3つの展覧会を紹介していきたい。

MOMATコレクション「プレイバック『抽象と幻想』展(1953-1954)」

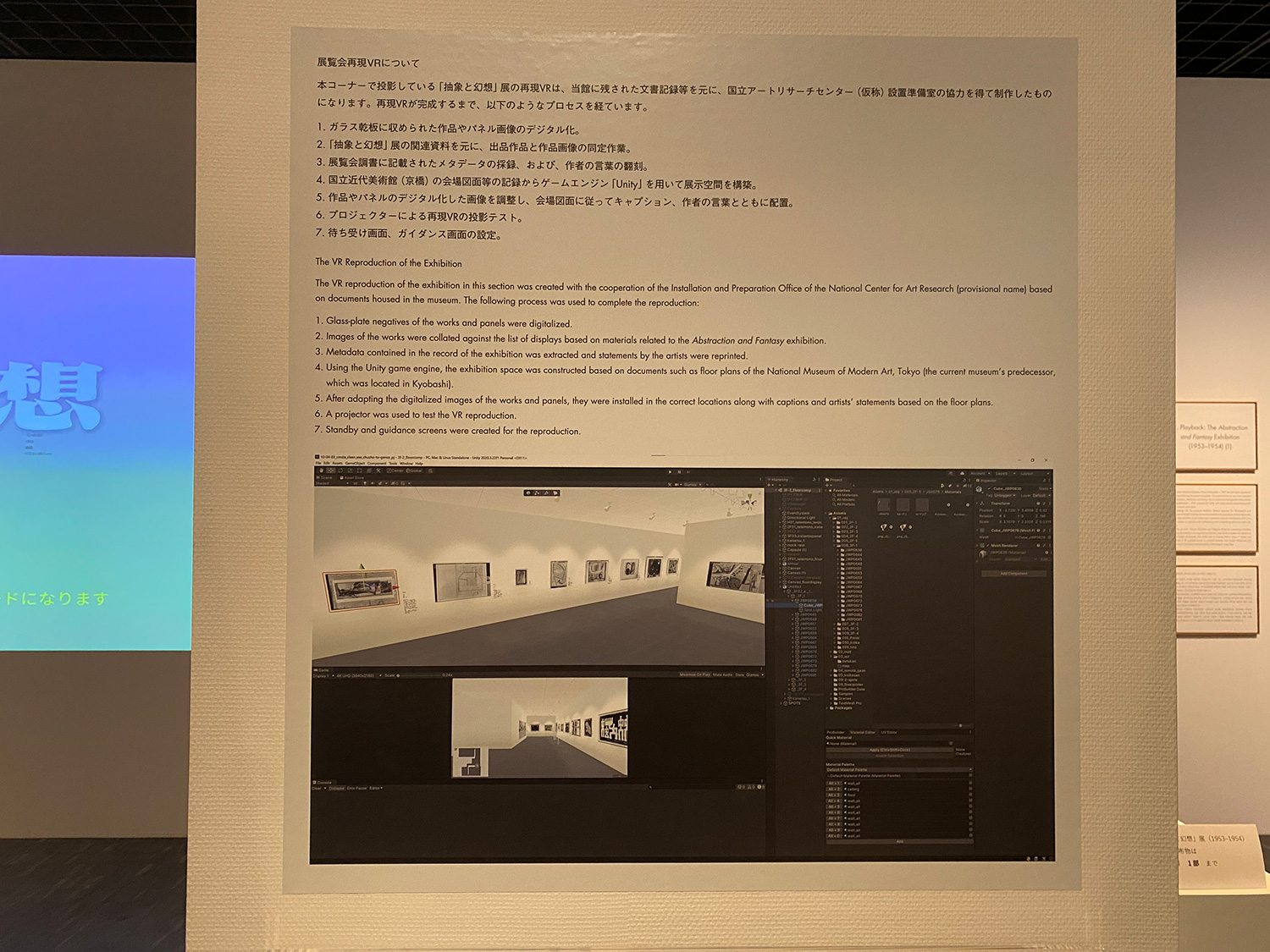

東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー3階7室・8室で開催中のMOMATコレクション「プレイバック『抽象と幻想』展(1953-1954)」は、国立近代美術館が開館翌年に開催した重要な展覧会「抽象と幻想 非写実絵画をどう理解するか」(1953年12月1日~1954年1月20日)を、アーカイブ資料から検証する内容だった。特筆すべきは、前半の7室で展覧会場をVR空間上に再現していたことだ。

監修:東京国立近代美術館 制作:国立アートリサーチセンター(仮称)設置準備室

展覧会再現VR「抽象と幻想」展(2階・抽象)、展示風景(2022)[筆者撮影]

これが可能になったのは、当時の展示図面や出品作品を1点ずつ撮影したモノクロ撮影のガラス乾板がアートライブラリに残されていたからだった。来館者自身がゲームのコントローラーを使って操作しながら、VR上で展覧会場をまわっていくことができる。当時の展覧会会場は2階の「抽象」エリア、3階の「幻想」エリアに分かれていて、本展ではフロアごとに操作できるブースが分かれていた。

展覧会再現VR「抽象と幻想」展(3階・幻想)、操作の様子(2022)[筆者撮影]

実際にVRを操作してみると、当時の国立近代美術館は京橋のビルのなかにあり、展示室の規模感や内装から、現在主流のホワイトキューブとは異なる空間だったことが実感できる。作品のサイズ、展示間隔、どの作家の作品同士が隣り合っていたのか、油彩画、版画、コラージュ、彫刻など作品の技法や形態ごとにエリアがまとめられていたのかなど、鑑賞環境を追体験できた。作品にズームすると、キャプションと一緒に添えられた作家の言葉とセットで絵を見ることができる。1950年代を代表する作品として度々紹介される浜田知明の銅版画《初年兵哀歌(歩哨)》(1951)(発表時のタイトルは《風景》)、河原温《浴室16》(1953)、また近年再評価が著しい岡上淑子のコラージュ《夜間訪問》(1951)などが本展でどのように展示されていたのか、非常に興味深かった。

展覧会再現VRについて、デジタル化に使用したガラス乾板[筆者撮影]

展覧会再現VRについて、デジタル化に使用したガラス乾板[筆者撮影]

本展は長名大地氏(東京国立近代美術館主任研究員)が研究成果★1をベースに企画。国立アートリサーチセンター(仮称)設置準備室の協力を得て、ゲームエンジン「Unity」のシステムでVRを構築した。資料調査の成果を、来館者が主体的に体感できる仕組みが画期的だった。ゲームを遊ぶ気分で子どもも楽しめるだろう。

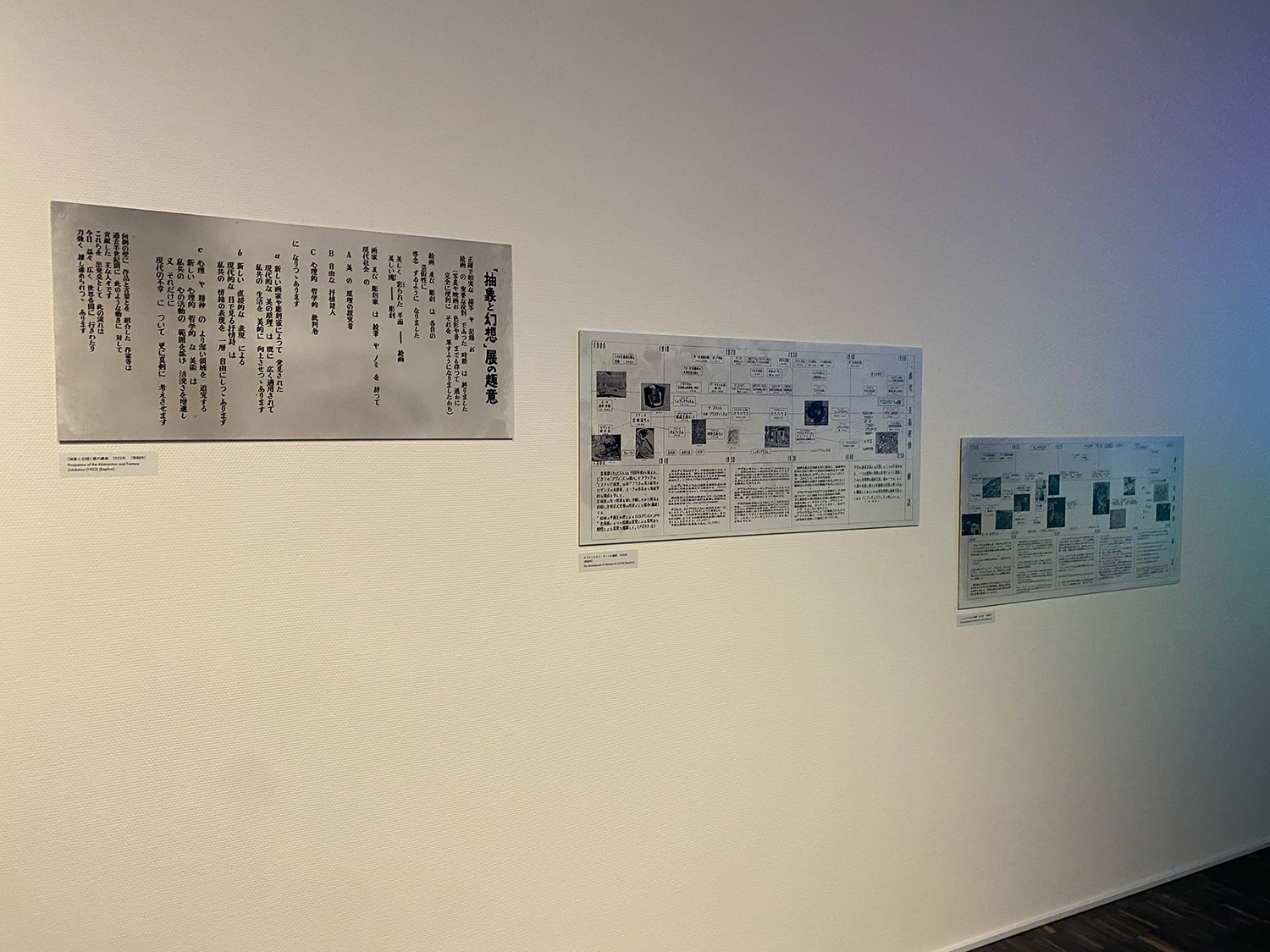

充実した無料配布パンフレットも作成されており、アーカイブに残されていた当時のリストや展示パネル(「展覧会の趣意」、「シュルレアリスムの展開」、「アブストラクト・アートの展開」を示した年表、長谷川三郎が構成した「抽象と幻想」の概念図)、ガラス乾板からデジタル化した画像などが掲載されている。

8室展示風景 右から北代省三《モビール・オブジェ(回転する面による構成)》(1953)、川口軌外《異影》(1953)、古沢岩美《プルトの娘》(1951)[筆者撮影]

後半の8室には「抽象と幻想」展出品作のなかで現在東京国立近代美術館に収蔵されているものと、出品作家が1950年代に手がけた作品が展示されていた。再現VRはガラス乾板をデジタル化したため作品画像はモノクロで、この部屋に移ると実際の作品の色彩がわかる。

例えば川口軌外、古沢岩美らの油彩作品は現物に触れることで、再現VRのモノクロではわからない情報を得ることできる。また北代省三《モビール・オブジェ(回転する面による構成)》(1953)は、実物を見ることでモビール特有の動きを楽しむことができた。一方で、VR空間上でほかの彫刻作品と並置されている状況がわかったことで、当時の鑑賞者の目に映った革新性がより想像しやすくなった。

このように本展はデジタル技術を使って過去の展覧会を再現した点で画期的である。さらにこれまでも美術史的意義が大きいとされてきた「抽象と幻想」展の分析を一層進められる可能性を開いた点でも意義深い。この展覧会の位置づけを7室のコーナー解説では以下のように簡潔に述べていた。

「日本近代美術展 近代絵画の回顧と展望」で開館して以降、当館では近代美術を歴史的に回顧する展示が続いていました。1周年を迎えるにあたって行なわれた「抽象と幻想」展は、名品を並べるという従来型の展示とは異なり、同時代の作家を、特定のテーマの下で取り上げる新しい試みでした。

このほか、わかりにくいとされる前衛的な作品を理解させようとする鑑賞者への啓蒙的な目的もあったという。こうした「抽象と幻想」展の企画意図は当時から注目され、8室のケースに紹介されていた雑誌類がそれを伝える。

本展では雑誌の展示のみで詳しく取り上げていなかったが、これまで「抽象と幻想」展は、関連企画として『美術批評』(1954年2月号)で重要な座談会が組まれ、戦後美術に大きな影響を与えたことで美術史に記憶されている。

美術家の小山田二郎、駒井哲郎、斎藤義重、杉全直、鶴岡政男が参加した『美術批評』の「座談会 『事』ではなく『物』を描くということ 国立近代美術館『抽象と幻想』展に際して」では、鶴岡政男の発言が若い作家たちに共感をもって受け止められた★2。鶴岡は本展に、コンクリートで押しつぶされそうな人物の姿をもって、敗戦直後の抑圧された日本人の心理状況を表した《重い手》(1949、現在は東京都現代美術館所蔵)を出品。日本の美術が自分たちの現実に根差さず形式主義に陥り、物をもって事を表現しなければならないのに、それがなされていないことを批判した。

今回のようにVRで空間を再現するというアプローチが加わったことで、本展をはじめとする重要な展覧会を多角的な視点から分析できるようになると実感した。「抽象と幻想」展の直後の1950年代半ばからは、アンフォルメル、アクション・ペインティングなど、抽象表現主義の波が欧米から押し寄せる。その大波の前に志向されていたモダン・アートとはなにかという問いも本企画から掘り下げられるのではないだろうか。

またこの時期は針生一郎、東野芳明、中原佑介などいわゆる「美術批評の御三家」が世に出ていく途上で美術批評が活発に行なわれており、彼らのテキストと実際の空間をクロスさせることで、過去に対する想像の幅がぐんと広がるだろう。

8室の最後には、ルポルタージュ絵画の代表である山下菊二《あけぼの村物語》(1953)が展示されていた。この作品は「抽象と幻想」展と同じ1953年に開かれた、第1回「ニッポン展」に出品されたため展示されていた。

右から「抽象と幻想」展の趣意パネル、アブストラクト・アートの展開パネル、シュルレアリスムの展開パネル(すべて1953年に制作されたものをパネル化)[筆者撮影]

第7室にかけられていた1953年当時の展覧会趣意パネルの冒頭には、「正確で如実な描写や記録が絵画の重要な役割であった時期は終わりました。(写真や映画が色彩や音までも伴って遥かに完全に便利にそれを果たすようになりましたから)絵画及び彫刻は各自の芸術性に専念するようになりました」と書かれていた。

しかし、ルポルタージュ絵画は同時代において「記録」を志向している。最後に山下の作品を展示したことで、モダニズム絵画の潮流とは別の流れが存在することを示し、「抽象と幻想」展がどのような近現代美術史観のもとに企画されたのかを相対化しようとする企画者の意図も感じられた。

「国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術──Do it! わたしの日常が美術になる」

次に紹介する「国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術──Do it! わたしの日常が美術になる」展は、同館所蔵の安齊重男(1939-2020)による展覧会写真を手がかりに、1970年代の美術動向を資料から捉えようとする試みだ。企画は伊村靖子(国立新美術館情報資料室長、主任研究員)、小野寺奈津、吉村麗(企画室、特定研究員)。安齊は1970年代から2010年代まで現代美術の現場を撮影しつづけ、特にパフォーマンスなど一回性の強い芸術は、安齊の作品がなければ記録されなかったものも少なくない。

「国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術──Do it! わたしの日常が美術になる」展示風景(2022)、国立新美術館[撮影:吉田志穂、根本健太郎]

展示は国立新美術館2Eの長方形の空間を使って、3つのパートで構成されていた。入口から見て左側の壁面にANZAÏ フォトアーカイブ。中央の展示ケースにチラシやパンフレット、記録写真、作家の指示書、メモ、コピー。右側の壁面にモニターが並び、パフォーマンスの記録映像が上映されていた。

安齊の写真が展示された壁面は10年間のタイムラインになっており、美術界の出来事と社会の出来事も記されていた。最初にこれを辿ってみていくと、手前にあるケースで紹介されている「精神生理学研究所」「松澤宥と同時代の芸術動向」「THE PLAY」「菅木志雄」「点展」などの個別事例の沿革がわかるようになっていた。

点展の展示ケース、「国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術──Do it! わたしの日常が美術になる」(2022)、国立新美術館

[撮影:吉田志穂、根本健太郎]

パフォーマンスの記録映像の展示風景「国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術──Do it! わたしの日常が美術になる」(2022)、国立新美術館

[撮影:吉田志穂、根本健太郎]

タイトルにある「わたしの日常が美術になる」の意図がよく伝わってきたのが、榎倉康二、高山登、島州一らが企画した「点展」(1973、1976)関係資料の展示だった。参加作家が期間中に各地で同時多発的に展示を行なう企画で、自宅や近所など生活に身近な場所が舞台となっていた。

1973年の第1回には、島州一が住んでいた横浜市戸塚にある県営団地でもパフォーマンスが行なわれた。島は団地の外壁を黄色く塗装して毎日布団を干すパフォーマンスを実施。本展ではケースに趣意書や開催場所の地図が展示されていた。モニターで上映されていた長重之「点展」(1973、11分36秒、個人蔵)には、布を使った長のパフォーマンスの映像が記録されていた。映像では団地の建物間の空き地で行なわれているパフォーマンスを、洗濯物を干している住民がベランダから見下ろしていたり、近所の子どもたちが集まってパフォーマンス用の布や金属板で遊んだりしている様子も伝え、生活感に溢れていた。

生活の場で行なわれたこうした企画は、アーティストにとって「わたしの日常が美術になる」のはもちろん、近所に住む人にとっても同様だ。彼らがどのようにこうしたパフォーマンスを受け入れていたり、関わらないようにしていたり、はてまた拒絶していたかなど、記録映像から想像する余地は大きい。近年の海外の展覧会図録では、パフォーマンス作品にはQRコードがついて映像資料が見られるものもある。映像へアクセスしやすくなり、幅広い研究者が見られるようになると多角的な分析が可能になるだろう。

なお本展は「開館15周年記念 李禹煥」の連動企画として開催された。安齊は李に勧められて同時代のアーティストの作品を撮り始めたという経緯があり、「もの派」のアーティストたちの作品も数多く撮影してきた。国立新美術館の開館年に「安齊重男の”私・写・録”(パーソナルアーカイブス)1970-2006」展(2007)が開催されたとき、筆者は大学2年生で、展示された写真を通してこの間の美術史を学んだことを覚えている。今後も国立新美術館美術資料室の充実したアーカイブを生かした展示の機会を楽しみにしたい。

「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」

最後に紹介する「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」展は、文学、美術、音楽、演劇などの芸術がアジア系アメリカ人の連帯が果たした役割を、歴史的、社会的な視野に立って可視化していた。企画はアレクサンドラ・チャン(Alexandra Chang ラトガーズ・ニュージャージー州立大学美術史部門准教授)、矢作学(森美術館アシスタント・キュレーター)による。

展示風景「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」森美術館(東京)2022、[撮影:来田猛 画像提供:森美術館]

展示ではまず、「アジアン・アメリカン(アジア系アメリカ人)」という名称がなぜ使われ出したのかを説明する。アメリカでアジアにルーツを持つ移民のグループは、長年「東洋人oriental」とされるか、「ジャパニーズ・アメリカン(日系アメリカ人)」のように民族的ルーツに分かれて呼ばれてきた。

しかしアメリカ全土でアフリカ系による公民権運動が盛り上がっていた1968年に、カリフォルニア大学バークレー校のユウジ・イチオカとエマ・ジーらによって「アジア系アメリカ人」の概念が提唱された。これには分断されていたアジア系のマイノリティ・グループが団結して政治的認知度の向上を目指す意図があり、連帯して平等と正義を求めて闘うことを目指したのだ。

本展ではロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、フィラデルフィア、ニューヨークの5都市を事例に、テキスト、写真、資料、ポスター、冊子、映像などを通じて、コミュニティ・ベースで行なわれた権利向上運動とアートとの関係を紹介した。

「アジア系アメリカ人アート・アクティビズム関係図」 「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」森美術館(東京)2022、[撮影:来田猛 画像提供:森美術館]

本展が特に興味深かったのは、民族間・都市間のネットワークを可視化することを試みていた点だ。紹介されていた作家や活動はどれも初めて知ることばかりだった。しかし、日系、中国系、韓国系、フィリピン系、インド系らの活動の点と点をつなぎ、たしかにアジア人同士が連帯した運動があったことをイメージできるようになっていた。

効果を発揮していたのが、デジタル・ヒューマニティーズの実践として作られたインタラクティブな相関関係図と地図だった。展示室で実際に操作できたのは「アジア系アメリカ人アート・アクティビズム関係図」(Asian American Art Activism Relational Map)と「ベースメント・ワークショップ・マッピング・プロジェクト★3」(Basement Workshop Mapping Project)の2種だ。

本展に向けて制作された「アジア系アメリカ人アート・アクティビズム関係図」は、デザイナーでインディペンデント・キュレーター、アーティストのイヴォンヌ・ファング(Yvonne Fang)とアレクサンドラ・チャンが共同キュレーションで作り上げた。人物、展覧会、グループ、機関などの相関関係が視覚化され、1960年代から現在までのアメリカ、世界各国のアジア系によるアート・アクティビズムを現在進行形で記録している。

展示風景「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」森美術館(東京)2022、[撮影:来田猛 画像提供:森美術館]

なおこれらはアジア系アメリカ人の美術を紹介するキュレーターと研究者の共同プロジェクトである「ヴァーチャルアジア系アメリカ人美術館」(The Virtual Asian American Art Museum)で公開され、誰でも見ることができる。「アジア系アメリカ人アート・アクティビズム関係図」は情報を持ち寄って新しい事項を追加することもできるよう、フォームが設定されていた。

もちろん1968年から随分とときが下り、時代状況や価値観の変化から「アジア系アメリカ人」と括られることへの違和感をもつ人もいる。しかし、新型コロナウイルスの流行後にアメリカを中心にアジア系への差別が顕在化した現在、アートを通した連帯の歴史を知ることは、新しい想像力を開くことにつながるだろう。

★1──長名大地「(3)美術館資料としての写真:東京国立近代美術館アートライブラリ所蔵「抽象と幻想」展関連写真を中心に」『福沢絵画研究所R通信(2)』2021年5月、pp.15-17。長名氏の調査で、実際に展示された作品が目録と異なることも明らかになった。

★2──詳細は福住廉氏が執筆したArtwords「事ではなく物を描く」鶴岡政男 https://artscape.jp/artword/index.php/「事ではなく物を描く」鶴岡政男を参照のこと。

★3──ベースメント・ワークショップ・マッピング・プロジェクトは、ニューヨークの中華街地区で芸術と社会奉仕に取り組んだ、ベースメント・ワークショップ(1971-1986)の15年の歴史を、資料、年表、地図で視覚化する研究プロジェクト。若い世代の研究者とデジタルメディアの技術者が協働して実施した。共同キュレーター、デベロッパー:イヴォンヌ・ファング、共同キュレーター、リサーチャー:クリスティーナ・オング(Christina Ong)、オーガナイザー兼プロジェクト・マネージャー:アレクサンドラ・チャン。

MOMATコレクション「プレイバック『抽象と幻想』展(1953-1954)」

会期:2022年10月12日(水)~2023年2月5日(日)

会場:東京国立近代美術館 本館所蔵品ギャラリー(東京都千代田区北の丸公園3-1)

【李禹煥展 関連小企画】国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術──Do it! わたしの日常が美術になる

会期:2022年6月29日(水)~11月6日(日)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

(東京都港区六本木7-22-2)

MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動

会期:2021年8月21日(土)~9月12日(日)

会場:森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53F)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)