キュレーターズノート

未来を放棄しないために、予め祝う12年目の春

清水チナツ(PUMPQUAKES/インディペンデント・キュレーター)

2023年03月01日号

東北に暮らす者にとって、とりわけ3月は意味深い。それはいうまでもなく2011年の東日本大震災の記憶と結びついているからだ。あの日から間もなく12年が経過しようとしているが、あの災厄を語るとき、これまでの生活に変更を迫られるような経験であったと口にする人は少なくない。筆者も毎年3月が来るたびに、自問自答する。あの日から、わたしはすこしでもマシな生を営めてきただろうか、と。そのような視点に立つとき、自身の企画と、工場や街路でのアーティストらの実践が交わる瞬間があった。今回は、彼らとそんな経験を共有した3日間を振り返りたい。

工場や街路で──表現で耕す「自立共生」の場

2023年2月17日(金)

現代社会のなかでの山仕事を考える──建築ダウナーズ「ウッズ・イン・ザ・バックミラー」

建築ダウナーズは、東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻(五十嵐太郎ゼミ)の同期である菊池聡太朗、千葉大、吉川尚哉が協働し、空間と什器設計・制作を行なうデザインチームだ。2011年の震災当時、彼らは高校を卒業したばかりだった。しかし、のちに建築という環境や自然との交渉が必須になる分野を専攻したことにより、震災について考えることは自ずと行なわれるようになっていったという。

在学時代から、建築設計だけでなく、展示デザインなどを行なう機会があり、2019年の大学院卒業と同時に建築ダウナーズは結成された。各々が仕事をもちながらも、プロジェクトごとに集まって制作をしている。

オープンスタジオの会期中、リサーチを通して手に入った原木を、自分たちが扱える形に近づけていこうと試みる[撮影:長崎由幹]

彼らは、これまでクライアントワークとして、おもに美術館等で什器設計・制作などを行なってきたが、自主プロジェクトとして新たに取り組んでいるのが、「ウッズ・イン・ザ・バックミラー」だ。このプロジェクトは、普段彼らが材として用いている木がどのように自分たちのもとにやってくるのか、時折目にする荒れた山や地面が剥き出しの斜面、パンデミックや戦争などの世界情勢の影響で変動する木材価格など、木や山をめぐる環境的・社会的・経済的な変動と自分たちの生活とがどのように関係しているのかをリサーチしたものだ。

「ウッズ・イン・ザ・バックミラー」木の来し方と行く末を、現在から捉えるプロジェクト(2023年3月11日まで公開)[撮影:長崎由幹]

きっかけはウッドショックだ。受注した什器の制作過程で、輸入材の価格高騰が起き、3人でその背景を想像しながら話し合うようになった。千葉は、大阪の建築事務所でインターンとして働いていたとき、木材の価格の話になり、「そんな(安価な)金額で木を買おうとすると、人が死ぬぞ」と注意され、これまでホームセンターの安価な輸入材に頼り、その背景を想像してこなかったことに思い至ったという。日本の山を見渡すと、戦後、スギやヒノキなど建材に活用できる木がたくさん植えられたにもかかわらず木材自給率は低く、自分たちがその木にアクセスしづらいことに疑問を抱いたのだ。

一方で、菊池は、写真家・志賀理江子を介して、石巻牡鹿半島の食猟師・小野寺望と知り合い、「日本の山は、緑の砂漠だ。陽も射さず下草も生えない山では、命が循環できない」と教えられ、衝撃を受ける。戦後、国策として進められた造林で植生が偏り、食物連鎖に大きな影響が及んでいることを知ることになった。

また、吉川は大学院修了後に数年間働いていた建築設計事務所で、協働していた大工が施主を作業場や山に案内し、天然の木材がどのような環境に生えているか、木の特性(曲がりや、ソリなどが発生すること)なども事前に共有したうえで、施工をはじめることに感銘を受けた経験がある。それぞれの現場で見聞きしてきたことを話すうちに、「ウッズ・イン・ザ・バックミラー」のプロジェクトは立ち上がっていった。

立ち枯れたスギの伐採の様子を記録した映像[撮影:長崎由幹]

一本の丸太を製材し、馴染みの寸法に近づけてみることで、木材を手に入れるまでに、本来どれだけの人員や労力を要するのかを想像する[撮影:長崎由幹]

仙台市若林六丁の目の印刷団地の一角に彼らが間借りしているスタジオがあり、そこでリサーチの一端を公開している。スタジオ内には、宮城県南の山から切り出された原木や、県内各地でのリサーチの映像、インタビューをまとめた冊子などが並んでいる。インタビューは、戦後の植林作業など社会が急速に変化するなかで山仕事に携わった人や、製材所で木を加工する人、伝統工法の大工、令和の土砂災害をきっかけに自伐型林業を始めた人などさまざまだ。

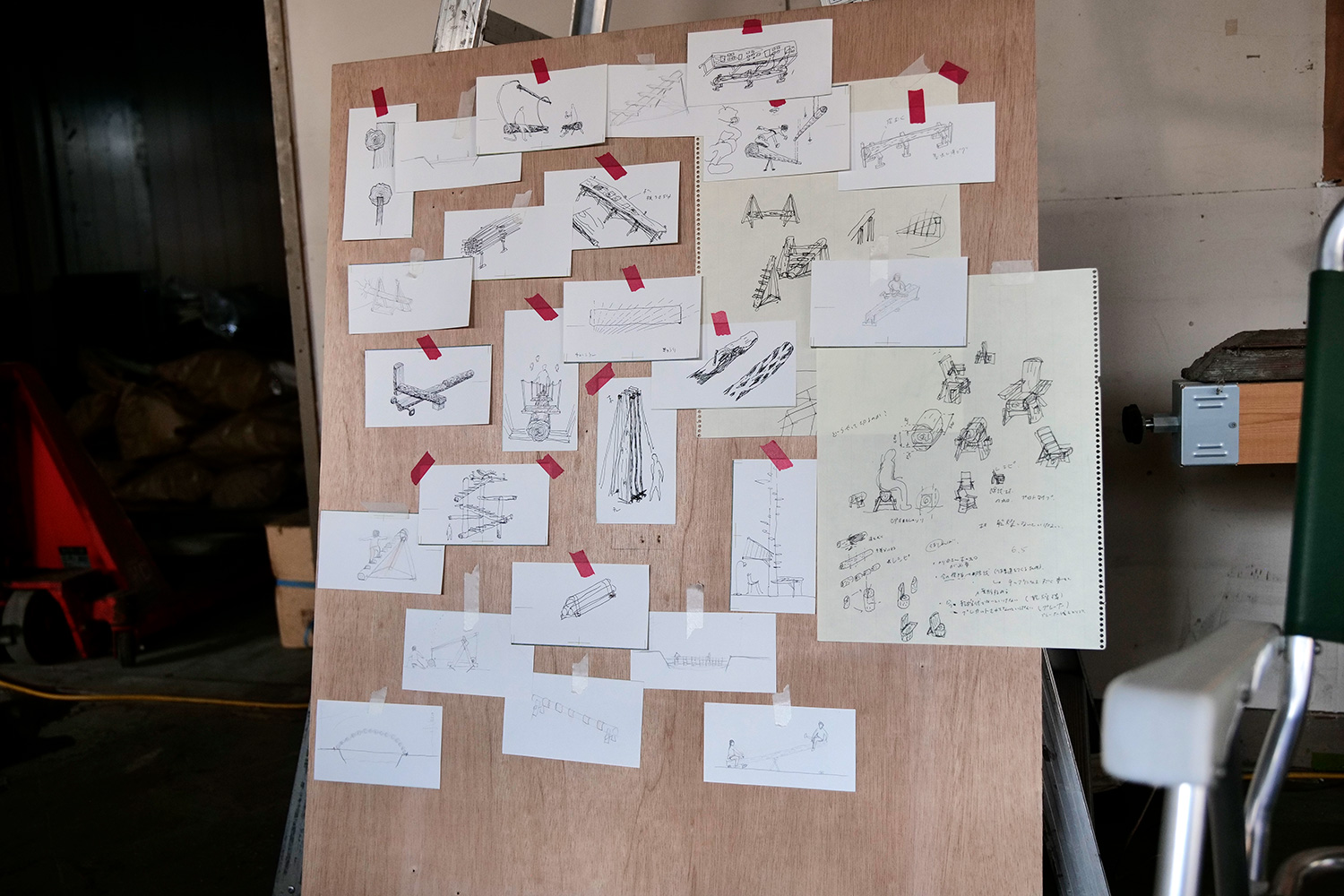

原木を前に、さまざまなアイデアを出し合いながら手を動かし、試行錯誤をつづけている。そのような彼らは消費者然とした身体から、どのように脱却できるかを試みているように見える。「知れば知るほど、問題の根深さが見えてくる。かつての共同作業での山仕事のかたちは解体され、資本のある企業が所有する大きな機械や環境を前提としてでしか、林業や建築生産が成り立たない構造ができてしまっている」と語る彼らのその道程はたしかに遠い。しかし、「その遠さこそが、自分たちと自然とのあいだにできてしまった距離を、まざまざと実感させてくれる。そこからなにができるか、人とつながりながら、手を動かしながら考えたい」と、菊池は話す。そして、「土砂災害をきっかけに、自伐型林業を始めた人たちがいて」と、宮城県丸森の山から切り出された原木から製材した板や、その切れ端を分けてくれた。翌日、わたしたちは、東京新宿のインフォショップIRA(イレギュラー・リズム・アサイラム)を拠点に活動しているA3BC(反戦・反核・版画コレクティブ)を招いて木版画のワークショップをひらくことになっていた。

2023年2月18日(土)

版画を介して、話に耳を傾ける──PUMPQUAKES「声を刻む 木版画ワークショップ」

会場は、建築ダウナーズのスタジオと同じ通りにあるPress & Bookbinding Studio analog(analog)。ここは、DIY工房で、木工作業の工具や、シルクスクリーン、箔押し印刷、リソ印刷、レーザーカッターなどの特殊加工機を貸し出していて、オーナーの菊地充洋が道具の使い方を教えてくれる。菊地は「先行きの見えない不安な状況が続いているけど、DIYは生活力を高める工夫であり、行動だ」と語り、今回の木版画のワークショップの会場を快く提供してくれた。

会場正面には、オアハカから持ち帰った版画をかけた[写真提供:PUMPQUAKES]

ワークショップの講師として招いたA3BCは、東南アジアにある版画コレクティブ、パンクロック・スゥラップ(Pangrok Sulap、マレーシア・サバ)、タリン・パディ(Taring Padi、インドネシア・ジョグジャカルタ)、マージナル(ジャカルタ、インドネシア)にインスパイアされ活動を始め、実際に彼らと親交を深めながら、版画をみなで彫る楽しみやスキルを学んできた。2014年の結成当初は、反戦・反核をモチーフとした作品を多く手掛けてきたが、近年ではさらに幅広い社会問題をテーマに版画を制作し、木版画のワークショップも多数開催している。

メキシコ・オアハカで、巨大な木版画群を街中で目にし、それらを制作しているコレクティブをリサーチしてきたPUMPQUAKESのわたしと長崎由幹は、リサーチにとどまらず、木版画の共同制作を仙台でも始めたいと考えていた。帰国後、志賀理江子のスタジオで開いた報告会にも参加してくれたA3BCの成田圭祐と中村友紀に相談するうちに、道具も仲間もひきつれて、仙台で木版画のワークショップを開いてくれることになったのだ。

A3BCのメンバーが、陰刻や陽刻、彫刻刀の使い分けでどのような効果の違いがでるかなど、参加者の彫りたいイメージをもとに、細やかなアドバイスをしてくれた[写真提供:A3BC]

「声を刻む」と題した今回の木版画のワークショップには16人が参加してくれたが、そのほとんどが初対面だった。A3BCのメンバーが木版画のプロセスの基礎を説明してくれると、さっそく下絵を描きはじめた。いきなりなにかを表現するのは難しいかもしれないから……と参考資料や映像などもたくさん準備していたが、そんな心配は杞憂に終わり、みな思いおもいに描き、彫り進めていく。

知らない者同士が、肩を並べて作業する。道具の貸し借から始まり、小さな会話が生まれてゆく[写真提供:A3BC]

宮城県、丸森の山から切り出した原木で版画を彫る[写真提供:A3BC]

互いに向かい合うのではなく、視線は版木に向けながら会話がなされ、彫刻刀が版木を刻む音やリズム、木屑をさっと払う感触などが、妙に心地よかった。A3BCのメンバーは、建築ダウナーズが分けてくれた木を用いての版画づくりにも挑戦した。まだしっとりと湿度の残る木を彫るのは簡単ではなかったけれど、「木の感触がダイレクトに伝わってくる」と、木肌の模様もうつされた記念の版画も作ってくれた。

黒インクがのったローラーを走らせ、紙や布にバレンや足踏みで刷ってゆく[写真提供:A3BC、PUMPQUAKES]

白い紙の表面にイメージが現われると、ワっと歓声があがる。A3BCからの提案で、最後は自分がつくった版画について、それぞれに話をしてもらった。「ピストルを向け合うような手の形をグルグルまわすと、対話をあらわす手話になる」と手話のイメージを版画にした人、「暗い雰囲気が蔓延している時こそ喜びに溢れた行動を通して生き延びよう!」とJOYFUL MILITANCY★の考え方を紹介し、庭をモチーフに版画をつくった人もいた。また、楽器やコーヒーなど、不安なときに心を鎮めてくれるものを版画にした人もいれば、忙しい毎日が続いているのでダラダラしたい、とくつろぐ姿を版画で表現した人など実にさまざまだったが、ここに、私たちのいまの心象が刻印されているようにも感じた。

版画を介した個々の語りに、集ったみなが聞き入る[写真提供:A3BC]

東日本大震災から十余年が経つなか、パンデミックはもう3年も続いていて、ロシアとウクライナの戦争は長期化している。トルコ・シリアの大地震は、いまだ被害の全貌が見えないほどに甚大だ。政治、社会、環境、すべてにおいて解決の糸口さえ見いだせず先送りにした問題は山積しており、私自身、10カ月になる娘を抱えながら、未来の世代に申し訳なさを感じることがよくある。そんな鬱屈した時代に、知らない者同士が集まり、木版画を介して、最近考えていることをぽつぽつと話す。そして、最後はなんとか腐らずに生きていこうと励まし合う。小さいけれど、なにか確かさのようなものを感じられる場だった。みながつくった版画を布にも刷って、翌日はパレードに向かう。

2023年2月19日(日)

手作りのパペットやバナーで道ゆく人を鼓舞するDIYパレード──工藤夏海「DemOTRa!」

DemOTRa!(でもトラ!)は、Demonstration trainingの略で、美術家で人形劇団ポンコレラを主宰する工藤夏海がはじめたプロジェクトだ。「いま社会に訴えたいことを、素早く手元で言葉や形にしていく練習、効果的にアピールする練習、歩く人にも見る人にも力になるようなパペットやプラカードを工夫しながら制作する場」として生まれた。工藤は、仙台市域に暮らす仲間たちに呼びかけ、世界中で行なわれているデモの様子を調べたり、プラカードに描きたいことはなにかを話し合ったり、古紙や古着、空き缶などを用いたパペットづくりなど、さまざまな練習の場をつくってきた。この日は、生み出された大小さまざまなパペットを手に歩くDIYパレードだ。工藤は、「悩んで、考えて、助け合って、楽しんで、歩いてくださいね」と呼びかけた。

DemOTRa! の活動のなかで生まれてきたパペットに、版画も合流[写真提供:A3BC]

わたしたちは、木版画ワークショップで刷った版画の布をA3BCのメンバーたちとパペットの体にピンで留めていった。雪のちらつく寒空だったけれど、仙台の一番町商店街のアーケードのなかで笛やドラムの音が響き始めると、大小さまざまなパペットが動き出した。始まりや終わりも、シュプレヒコールもないパレード。頭上で、大きな人形がゆらゆらと踊り、道行く人たちが、足をとめ不思議そうに、可笑しそうに見ていて、しかしその表情は穏やかだった。わたしも娘と小さなパペットを持って歩いたけれど、ふっと「予祝」という言葉が浮かんできた。予祝とは、「夢が叶っている未来の姿を想像して先に喜び、祝うことで現実に引き寄せること」だが、そんな気持ちになった。パレードをとおして関係性や場に拡がりが生まれていて、それはあたかもわたしたちがどんな世界を望んでいるのかを表現しているかのようでもあった。

世界中のデモやパレードを参考にしてつくられた巨大パペット[写真提供:PUMPQUAKES]

以前、工藤は「人形劇は民族文化の継承のほか、さまざまなことで苦しむ民衆を励ます存在でもあり、老若男女、人々に語りかけ、励まし、一緒に泣いたり笑ったりして、生きることを支えてきた。私が一番興味をもっているのはこの部分かもしれない」と、人形劇の魅力について語っていた。言葉だけでは表現しきれない領域がこの世にはあって、言葉を話さない人形に、人々は自身の胸の内を見るのかもしれない。

また、工藤は「世界の隅から隅まで、そこにある全部で景色が完成している」とも語るが、その言葉には、周縁に追いやられたものへの眼差しや連帯が滲む。

未来を放棄しないために

個々のプロジェクトは、そのフォームもペースも異なる。しかし、同じ方角を眼差していたと思う。あの大きな出来事が、決して災厄としてのみの破局を迎えないために、自分たちの生活を少しずつ繕っていくこと。その連なりは、生のほうを向いていると思う。この12年、それぞれが小さな場をつくり、集い、学び、手を動かしながら少しずつ前に進んできた。それが、たまたま交錯する3日間だったけれど、わたしたちは、またきっと集える。

遠くに見える雪をかぶる山。そこで立ち枯れた1本の木は、3人の若者に運びだされ切り分けられた。その切れ端を分けてもらった人が、そこに自分たちの声を刻んだ。その声は、布に刷られ、人形遣いの手に渡った。人形遣いは、人形に民衆の声を着せて、町をねり歩いた。すると、そこに暮らす人は、すこし元気になった。つながれた命は、ほかの命もつなぎ、景色をつくる。春は、そこまで来ている。

★── Nick Montgomery, Carla Bergman "Joyful Militancy: Building Thriving Resistance in Toxic Times"(A K Pr Distribution, 2017)怒りや恐怖、激情は、必然的に人々を過激な運動に駆り立てるが、本来、政治運動や闘争のなかにも友情や喜びは見いだせることを、活動家としての経験から説いた一冊。

関連記事

【オアハカ】それでもなお、文化芸術が自律的に存在する場所|清水チナツ:フォーカス(2021年11月01日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)