キュレーターズノート

黒ダライ児『肉体のアナーキズム』/大浦こころ展──やわらかな圧力

山口洋三(福岡市美術館)

2011年02月15日号

対象美術館

1960年代の美術と聞いて、ざっと列挙できる日本作家がおそらくあると思う。少なくとも、日本の戦後美術に多少なりとも興味があれば、「具体美術協会」の作家、赤瀬川原平や中西夏之、高松次郎、工藤哲巳、篠原有司男、吉村益信、菊畑茂久馬……の名前と作品くらいは思い浮かぶはずである。彼らの作品は国内戦後美術を収集する美術館常設の「常連」だ。

しかし、本書『肉体のアナーキズム』においては、上記作家たちはどちらかといえば脇役だ。むしろ、これまで聞いたこともなかった膨大な数の「役者」たちが主役として登場する。いやだれが主役なのか、多数多様でかなりアナーキーな状態。さすがに「九州派」は、近年の企画展に何人かが出品したり私がこのコーナーでかつて書いた文章でも触れたからご存じの方もいらっしゃるだろう。そして「ゼロ次元」や「糸井貫二」(またはダダカン)の名前くらいには聞き覚えがあるはずである(え、そうでもない?)。しかしその実体については、いままでほとんどだれもなにも知らなかったのではないか。私も知らなかった。本書には、そうした驚きがあふれている。

著者の黒ダライ児が「反芸術パフォーマンス」と命名する、作家たちの数々の行為は、その多くが公衆の面前、つまり路上で敢行されている。単にそれだけなのだが、そのことにまず驚かされる。路上での珍奇な行為を許容する余地が、治安を取り締まる側にも、それを見物する観客(?)にもあったということだ。高度成長による日本国土の急激な変化があったとはいえ、肝心の人間のほうの変化はそれよりも緩やかだったのだろうか。しかし、そうした行為が安穏と行なわれたわけはない。安保闘争、学生闘争が盛んな時代であるから、社会全体が緊張していたはずだ。結果として、「反芸術パフォーマンス」は時に命がけとならざるをえない。そうした危険を賭してまでも、彼ら反芸術パフォーマーたちが成さねばならないこととはなんだったのか。そして彼らの行為は誰に対して向けられたものだったのか……? 数多くの資料や証言が駆使され、執拗に記述されている。あまりに執拗なので中々読み進まない(笑)。しかし、それは、それだけ知られていない、未見の事実が膨大であることの表われである。

個人的に感銘を受けたのは、あさいますおと糸井貫二である。グループを形成しないこうした個人の表現は、その意図がストレートに作品に反映されるためであろうか、一見粗暴で場当たり的であっても、そこにはある一貫性があり、彼らの理想や哲学には素直に共感できるのだ。

だが、この「反芸術パフォーマー」たちのなかでも、まさに行き着くところにまで突っ走った、「集団蜘蛛」こと森山安英の過激さには舌を巻く。同時代の九州派やゼロ次元すらも完膚無きまでに否定し、自らも逮捕される完璧なまでの自滅のストーリーには、どのように過激な前衛美術であっても、それが「美術」である限りは社会的な影響力や変革の力を持ちうるはずがないという究極のニヒリズムが秘められていて、逆に陶然とさせられてしまう。

上記の他、ゼロ次元、九州派、クロハタなどについての記述も豊富で、詳細な年譜と索引とともに「反芸術パフォーマンス事典」としての活用も見込まれるデータ量である。これら相互連結の難しそうな行為の数々を結びつけ、正当化する哲学や理論はなにか。著者は、こうしたパフォーマンスがそもそも資料に乏しく見た者も限られるが故に研究対象として困難なことを言っているが、これらを支える理論がないことが、研究を一層困難にしていることもあげている。同時代の文化的背景として澁澤龍彦の著作や、鶴見俊輔の「限界芸術論」など、興味深い指摘が登場するも、しかしこれらは作家たちの行為を直接裏うちしたわけではない。具体的に、パフォーマーたちが同時代の政治、社会運動に実際に関わり、なんらかの成果を「美術家」としてあげた痕跡はついになかったようだ。私自身「九州派」のことを調べていて感じるのだが、「九州派」は労働運動との密接な関わりがあるにはあるが、彼らは具体的かつ直接的かつ実効性のある社会行動はついにとっていないので、その論証が不可能なのである。労働運動をしていた画家はいても、これと美術制作は別であったかのようなのだ。つまり、美術における行動と、一般社会における行動とは、必ずしも一致しないし、一致した証拠もない。しかしだからといって、相互に関係ないものとして分けるには、実際の作家たちの行動があまりに時代に結びつきすぎている。時代の変化への誠実な(かつフィジカルな)リアクションとしての美術活動という側面を、従来的な美術史的な方法でもって論究することが極めて困難なのである(これもまた本書の重要なテーマのひとつだ)。美術家のあらゆる活動が「美術史」に登録されるとき、そこに残るのは「作品」であり、こぼれ落ちるのは、この「肉体」である。

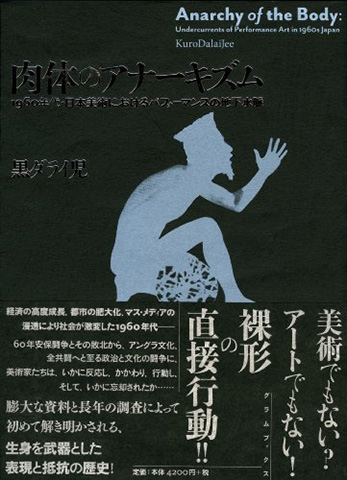

黒ダライ児『肉体のアナーキズム』(grambooks、2010)

本書の研究対象範囲の下限として1970年が設定されているが、このころ、すでに「もの派」の動向は存在していた。しかし本書では対象外となっている。しかしゼロ次元、集団蜘蛛ともの派を結びつけるものはなにかあるだろうか。1970年以降と以前の美術は接続できるのだろうかという根本的な疑問を持つに到る。あたかも太平洋戦争中の戦争画と、敗戦後の美術のように、一直線でつなげることが難しい印象を持つ。一方で、万博以降の、このような直接行動の作家たちの身の振り方にも興味をかき立てられた。黒ダがあとがきで書くように、作家についての各論ほかさまざまな研究が今後成されねばならないだろうが、もうひとつ、既存の研究成果の修正、接続、そして時代を通した物理的作品と肉体的行動との関係性が果たしてあるのかないのかについても研究対象になるかもしれない。いずれにせよ、戦後美術の研究は、これからも山ほどやることがあるということである。

この戦後美術の研究状況に関して個人的な不満を言わせてもらえば、研究者の面子が、かなり長い間固定されている。2006年に国立国際美術館で開かれたシンポジウム「野生の近代」の記録集を読んでいて、その出席者が私が学芸員になったばかりのころとあまりに変化がないことに驚いた。つまり少なくともこの17年間は新しい研究者が育っていないか、または参入していない。完全に業界化している。著者は、国内美術館と学芸員が現在相当数にのぼるにもかかわらず、この分野の研究が進んでいない状況を批判的にとらえている。各学芸員の研究分野にまで批判を持ち込むのはどうかと思う一方、戦後美術に興味を覚える若い研究者や学芸員が少ないのではないかという実感は私自身も持っている。本書で提起、惹起された議論や問題点が、広がりを見せず、業界の床屋政談のネタに供されるだけで終わらないよう祈る。

最後に著者について。美術史のいわゆる「正系」に属さない、しかも作品や物証が極めて乏しい状況のなか、作品だけでなく記録写真や証言などから歴史的な文脈をできる限り復元し、推論し、そこに強力な(強引な?)理論づけを行なう仕事とは、黒田の最初の企画展であった「九州派——反芸術プロジェクト」(福岡市美術館、1988)にすべてその源流がある。といってもこの展覧会、すでに23年も前。いまの大学生くらいの若者が生まれた頃の話。しかも図録は絶版で、いまやこちらのほうが「反芸術パフォーマンス」よろしく全体を通じて見た人が極めて限定されているような状況で、あたかも本書の主題のような展覧会となっている。その後「ネオ・ダダの写真」(同館、1993)で作品らしいものはなく、写真家の写真が、従来ならば作品の「資料」となりそうなものが、「作品」として提示された(といっても私はこれも見ていないけど)。これと前後して、日本における都市型野外美術展の先駆「ミュージアム・シティ・天神」(福岡市)の仕事にも関わり、美術館から離れた場所における美術の可能性についても考察を深めた。あとはなんと言っても「アジア美術展(後の福岡アジア美術トリエンナーレ)」との関わりにおいて、(欧米、日本からみて)周縁の美術へ注目したことは、本書の隠然たるバックグランドとなっている。欧米中心の、(いわば勝ち組として美術館に所蔵される作品で語られる)美術(史)観を疑い、美術内の、そして美術とそれ以外のヒエラルキーをも相対化することを夢見る著者こそ(肉体はそれほどでもないが←見たのか?)アナーキズムの体現者かもしれない。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)