トピックス

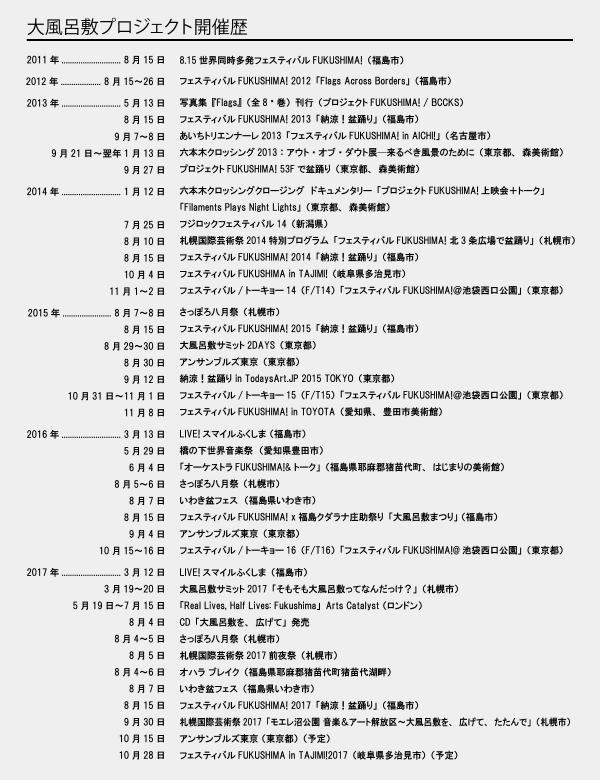

福島から広がる表現のかたち

──大風呂敷サミット2017シンポジウム「大風呂敷はどこへ行く?」

山岸清之進(プロジェクトFUKUSHIMA! 代表)/中崎透(美術家、プロジェクトFUKUSHIMA!)/アサノコウタ(建築家、プロジェクトFUKUSHIMA!)/大風呂敷チーム(愛知県名古屋市、岐阜県多治見市、札幌市、東京都豊島区、福島県耶麻郡猪苗代町、福島県福島市)/藤井光(美術家、映画監督)

2017年09月15日号

2011年8月15日、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故のあと、福島市内で開催されたフェスティバルFUKUSHIMA!で、ひとつのアートプロジェクトが生まれた。大風呂敷プロジェクトでは、人々が布を持ち寄り、大きな風呂敷に縫い合わせ、ひろげ、自分たちのための場所をつくる。その後、盆踊りとセットになって、東京、名古屋、岐阜、猪苗代、札幌へとプロジェクトはひろがり、各地で作り手たちのコミュニティが生まれ、イベントごとに脱中心的なネットワークがゆるやかに作動している。

アーティスト主導ではなく、一般の人々が自身の手でアートをつくりだし、共有する場をつくることは可能なのか。アートプロジェクトはコミュニティをどのように生成/継続/再生できるのか。忘却に抗する記憶の継承と問題提起の装置として、芸術文化の形式は時とともにどのような変容をせまられるのか。

緊迫した社会状況のなかで特異なアートプロジェクトとして出発した大風呂敷は、いま、アートが社会や地域と関わるなかで抱える課題への多くのヒントをのせている。(編集:坂口千秋+artscape編集部)

フェスティバルFUKUSHIMA! 2013 まちなか広場(福島市)2013年8月15日 Photo by Shizune Shiigi

札幌国際芸術祭SIAF2017の準備がすすむ3月19日、市内の大通り大風呂敷工場で、全国の大風呂敷プロジェクトのメンバーが集う「大風呂敷サミット2017」が開かれ、これまでを振り返りつつ、現在抱える問題について話しあうシンポジウムが開催された。

シンポジウムは、プロジェクトFUKUSHIMA! ★1代表の山岸清之進氏、大風呂敷プロジェクトのアーティスト中崎透氏と建築家のアサノコウタ氏、全国の大風呂敷工場と言われる作り手のチームメンバー、そして第一回を撮影記録した映画監督の藤井光氏をゲストにディスカッションが行なわれた。シンポジウムは藤井氏のドキュメンタリー「プロジェクトFUKUSHIMA!」★2を鑑賞したあと、スタートした。

分断する社会と大風呂敷プロジェクトの模索

左:大風呂敷サミット2017 各チームの発表 右:シンポジウム 撮影:小牧寿里

山岸清之進──この映画が公開された2012年当時は、重いし辛くてあまり見られなかったんですが、今日久しぶりに大きなスクリーンでちゃんと見ることができました。震災後から始まった大風呂敷プロジェクトも、2011年から6年たって、やり方も状況も変わりながら全国各地で続いている。「思えば遠くへ来たもんだ」まさにそんな気持ちです。

藤井光──さきほどの映画のなかでも、最初、木村真三博士★3が、会場の芝生の放射生物質の拡散を防ぐために、ブルーシートを敷いてガムテープでとめるのでもいい、という話をしていたけど、もしも本当にブルーシートとガムテープで覆ってたら、どうなっていたのかな。果たして今まで続いていただろうか。

山岸──たぶん、逆に強烈に震災の被害を意識させるものに見えていただろうね。今の福島でいうと、仮置き場にフレコンバッグに詰められた汚染土が山積みにされている風景のような。

中崎透──ネガティブな意味で、養生しなきゃ覆わなきゃというメッセージの方が強く出ていたかもしれない。

木村先生の発言を受けて、観客がフェス当日に布を持ち寄るのはどうかという話になり、誰かが「シートでも」と言ったのが、いつのまにか「ピクニックシートでも風呂敷でも持ち寄って」という話になって僕のところにきたのを覚えてます。

藤井──映像ではそのあと縫うシーンが出てきます。布を集めて縫ってつなぎ合わせる大風呂敷という形式がその時点で誕生したと思うんですね。現在、みなさんはそれを引き継いでいるわけです。

ここから踏み込んだ話をしていきたいんですが、僕自身ほかの震災関連の映画を撮り、現在も震災や原発事故に関わる作品も制作していますが、それぞれ異なる形式を持っています。福島をめぐる問題は日々更新されていて、かつての県内と県外を隔てた分断も、避難者と避難者、帰還できる人とできない人といったより重層的な分断に変化しています。そうした現実に文化芸術が応答していく時、その表現形式は現実の変化にともない変更をしばしば迫られます。この、2011年に発明された大風呂敷という表現形式が、今日現在まで6年間継承されている。2011年と現在の現実は異なるのに、形式は同じという事に対して、皆さんどう思うのかを聞きたいです。

中崎──2011年のフェスのときは、通常のステージと客席という演者と観客の境目をどう曖昧にするか、どうやって来場者が主体性を持って関わることができる枠組みがつくれるかが重要だった気がします。

藤井──それは坂本龍一さん★4が記者会見で言っていた、確かな言葉や強いメッセージを発する側とそれを聞いて安心する側という区分をどうにかしたいという話ですよね。

中崎──そうです。僕の場合、震災の少し前の2010年末に水戸芸術館で大友良英さん★5と共同制作★6をしてました。大友さんは、音楽の聴き手が受け身にならずに、いかに主体的に自分の意思で聴こうとするかを試行錯誤していて、それは自分が美術の現場で実践していることと重なった。だからフェス会場の芝生を覆いたいと大友さんに相談された時、各地から布を集めて縫い合わせて広げるというアイディアと、「FUKUSHIMA」を文化の力でポジティブな意味に変えるなんてたいそうな宣言文★7を掲げてしまって、これは大風呂敷を広げてしまったようなもんだから実際に大風呂敷を広げちゃおう、なんて言葉がポロっと出て、そこからはものすごい勢いで動き出した。当時福島へ行くこと自体もちょっとビビる空気もあったし、もちろん住んでる人もいるんだけど、そういう状況下で、遠くから布を送る、福島で縫う、あるいは縫ったものを送る、当日の朝広げる、その上を歩く、そのアクションのどれもが能動的に関われるひとつの装置になったんです。ただ、あの2011年の夏って非常事態だから、ジャンルも思想も意見も違う人もとりあえずひとつになってやれた。だけど秋くらいにはすでに細かな分断が見えてきて、あれ、なんで一緒にやってるんだろ? みたいに我に返ることがあったかな。

山岸──2011年のフェスティバルFUKUSHIMA! では、何かと何かをつなぎ合わせることが大風呂敷によって象徴的にビジュアル化されたけれど、2012年にかけて重層的な分断が立ちあらわれてくるのを日々目の当たりにする中で、この形式=大風呂敷を旗に作り替えるという行為によって、自分たちが直面する分断の状況に対し、さらに意識的に向かわせるようになっていったのかな。

中崎──2011年から2012年って、状況が絶えず変化する中でものすごい議論がプロジェクトFUKUSHIMA! の中でもされていました。その挙句、大風呂敷を異なるサイズの旗1000枚につくり変えて、国内外100か所以上の大小さまざまな同時多発イベントの会場に送り、色も大きさもバラバラな旗を掲げようというフェスティバルになったのが2012年。さらに2013年に盆踊り★8が生まれ、そこで初めて変化より継続に向かった、そういう流れがあります。

フェスティバルFUKUSHIMA! 2012(福島市)2012年8月15日 撮影:菊池修

藤井──2012年につなぎ合わせた大風呂敷をバラバラの旗にして各地に送る話は、被災地の瓦礫問題とリンクしていて、実際、旗を受け入れることはできないという出来事も起こっていたわけです。そういう意味で、大風呂敷を旗にして送るという行為は、現実に応答する新たな表現形式として理解できます。その後、盆踊りの会場に大風呂敷が敷かれるようになりますが、そのあたりから形式の固定化が始まったということでいいですか。

山岸──震災後から1〜2年めの速度と2013年から2017年の現在に至るまでは速度が違うと思います。2011年から2013年までは毎年更新しなくちゃいけないと思ってたけど、盆踊りを始めた2013年からは、それまでと同じような速度では変化していませんね。

アサノコウタ──2013年から変わったこともありました。あいちトリエンナーレでフェスティバルFUKUSHIMA! をやることになったとき★9、受け入れ拒否がなければ福島の大風呂敷を持っていけばいいだけの話が、そういう心象的な問題があったからこそあいちでつくろうとなった。他の地域で大風呂敷をつくり始めたのはここからです。

中崎──大風呂敷拒否って科学的な問題ではなくて、その人が怖いと思ったら線量の数値が安全かどうかという議論ではないんです。そこは押し問答してもしょうがないので、いっそ福島の大風呂敷工場の出来事をそのまま持って行っちゃった方が面白いんじゃないかということになった。

藤井── 一方で、福島のものを県外へ持っていくストレスを拭い去ったという考え方もできる。つまり福島でつくった大風呂敷を敷くことで生じる緊張が「ありのままの福島を伝える」という表現となりえたけど、別の場所で一から新しい大風呂敷を作ることによって、その土地の人々の参加と恊働性に意味と意義が集中していくことにもなりますよね。

山岸──福島でも2012年に芝生ではなくアスファルトの上に敷いた時点で、セシウム対策という当初の意味はすでにないんです。でも分断やネットワークの考え方を象徴するものであるからこそ、名古屋にも福島の形式が伝わっていったと思います。

中崎──2013年秋に森美術館での「六本木クロッシング」展に名古屋でつくった大風呂敷を借りて展示したんですが、これは福島でつくったものでもないし、あいちで制作してるのもアーティストじゃないし、この布って一体なに? ただのパッチワークじゃん? って思いながら見ていた。2011年に四季の里に広げられた時の行動や意思を象徴するアイコンとしての大風呂敷、ということかもしれないけど。

藤井──政治的な行為という側面は脱色されて、象徴性が重視されていったということでいいのかな。

あいちトリエンナーレ2013 フェスティバルFUKUSHIMA in AICHI! オアシス21(愛知県名古屋市)2013年9月

アートから生成するコミュニティ

武藤隆(あいちチーム)──2012年名古屋でこの映画が上映された時、2013年のあいちトリエンナーレの芸術監督の五十嵐太郎さんやキュレーター4、5人で見に行って、その場でオファーしようという話になったのを覚えています。つまり盆踊りが誕生する前に、フェスの形式であいちに来てほしいと思った。その時福島の大風呂敷を持ってくるかつくるかという議論も内部ではしました。あいちの頃はフェスティバルFUKUSHIMA! がフェス型から盆踊りに切り替わる過渡期で、「あまちゃん」★10効果もあって、風呂敷と福島が少し違う眼で再解釈されたように感じます。

山岸──国際芸術祭のようなものから商店街まで、大小さまざまな規模で大風呂敷が作られる状況になっているわけですが、形式が変わらないことに藤井さんは疑問を持っているのかな。

藤井──当初ディスコミュニケーションがさまざまなところで起きていて、それを乗り越えるコミュニケーションが前提にあったと思うんです。それはゆるやかなネットワークを指向するものだった。でもいまはそれよりも既存の地域共同体を強化するものとしてあるんじゃないかな。個々にバラバラの個人がつながるのではなく、地域コミュニティを維持拡張する方向で使われているんじゃないか、という推測が働くわけです。分断の問題が問われているかというと、どうもそうじゃない感じがする。そこでなにかの転換が起きているように感じます。

伊藤達信(多治見チーム)──僕がフェスティバルFUKUSHIMA! を多治見に呼びたい★11と思ったのは、単発のイベントではなく地元の人達とつくりあげるバランスのなかで考えていました。僕はそれまで商店街と深く関わってなくて、大風呂敷もほんとにできるのかなって感じだったんだけど、いざやってみたら、商店街は一時期の盛り上がりはないものの、依然として結束は固かった。さらに地元だけど見えてなかったつながりが発見されて驚きました。多治見はまちが小さいから、地元への訴求力は東京や名古屋などの大都市とは全然違います。

山岸──あいちの大風呂敷工場のあった長者町は繊維問屋街だったわけですが、大風呂敷は既存のコミュニティを強化することにつながりましたか?

武藤──そこは違いますね。長者町はトリエンナーレ会場でもあったし、まちの人もサポートはしてくれたけど、縫ってはくれなかった。あいちではミシンを踏んで風呂敷をつくることを目的に長者町の外から人が集まってきたんです。

左:フェスティバルFUKUSHIMA in TAJIMI! 多治見ながせ商店街内特設会場(岐阜県多治見市) 2014年10月4日

右:はじまりの美術館 オープニングセレモニー除幕式(福島県耶麻郡猪苗代町) 2014年6月1日

藤井──既存のコミュニティの維持拡張が目的ではないかという僕の推測とは少し違っていたようですね。

もう少し話を聞きたいんですけど、はじまりの美術館がオープンする際に大風呂敷をつくった★12という話がありましたが、そこで関わりのある人たちはもともと知っている人どうしだったんですか?

小林竜也(はじまりの美術館)──最初はほんとに知らない人どうしの集まりだったかな。大風呂敷づくりが外から来た人と地元の人をつなぐきっかけにはなったと思います。美術館にとって大風呂敷は開館を色づけたもので、また福島の中で浜通りでも中通りでもなく猪苗代町で大風呂敷をつくることには別の意味もあったと思います。うちにはほかの大風呂敷チームのようなずっと続くメンバーはいません。でも常に新しい人が入って何か違うことが動いている感じはあります。

フェスティバル/トーキョー F/T15『フェスティバルFUKUSHIMA!@池袋西口公園』 (東京都豊島区)2015年10月31日 撮影:菊池良助

つながりを持続させるモチベーション

山岸──池袋では人集めに苦戦しましたね。

荒川真由子(フェスティバル/トーキョー★13)──そうですね。初年度はけっこうたくさん集まったんですけど、翌年度、さらに翌々年度は極端に減ってしまって、ほとんど私たちやインターンで、けっこう苦戦した感じはあります。

アサノ──最初ってやっぱり見たことない風景が見たいし、好奇心もモチベーションになってたかなと思います。でも大風呂敷づくりって実際かなりの労力で、2011年の福島では2週間で6000平米つくれたけど、あれほどの大義名分、やりたいモチベーションに繋がるものが今後どうなっていくのかは気になります。

山岸──札幌では2014年にフェスティバルFUKUSHIMA! の盆踊りが北3条広場であって★14、大風呂敷を縫って広げました。それから3年後、今回の札幌国際芸術祭(SIAF)で、札幌の大風呂敷チームがどのようにこの大風呂敷を捉えるのか、そこが今日一番話したいところなんです。

アサノ──札幌ではすでに2014年に大風呂敷をつくったのに、2017年SIAFでそれよりさらに大きく展開していくって、実は福島でも起こってないケースなんですよね。

ひよひよ(札幌チーム)──札幌は、もともとみんな個人でバラバラにやってきたんですね。それが4年もずっと一緒に活動してるのが不思議だし、そこに今いろんな人が集まって増殖してる感じがあります。

中崎──バラバラの人が集まっていくのってお祭りができる最初の原始形態だと思うんです。お神輿が重いからみんな集まれる。それが、ある座組ができて担ぎ方がわかっちゃうと、コミュニティが閉じてよそ者が入りにくくなる。福島でもメンツが固定してきて、1年目2年目にあったような、いろんなとこから人がやってきてグチャーっとしたまま仮設のチームが出来ていく、あのダイナミズムは失われている。でも一方で、みんな動き方がわかっていてそれぞれが考えてちゃんと回るのってコミュニティの成熟でもある。それをどういうバランスで捉えるかは気をつけてみています。

大風呂敷サミット2017ワークショップの様子

アサノ──福島では昨年、工場に人が集まらないという問題がありました。純粋に大風呂敷チームって、風呂敷を縫うという行為だけで集まった人たちで、そこでいろいろやることはたくさんあるんだけど……。

小池晶子(プロジェクトFUKUSHIMA!)──ときめきがない。

アサノ──そう、それです! 札幌国際芸術祭の大風呂敷工場も、縫うものがなくなったとたんにコミュニティが消滅してしまう危うい一面もあると思うんです。その点あいちは、名古屋近辺で豊田市美術館、橋の下音楽祭と、その後も年1回のペースでなにかしらあるんですよね。継続的にやることがないと消えてしまう儚いコミュニティだけど、全国でやってることによって補完し合うところもあるのかな、なんて思いました。

小野慎太郎(プロジェクトFUKUSHIMA!)──各地で同じことやってる人に会ってみたいし、ウチラも縫って向こうも縫ってる、と想像するのはときめきかな。

中崎──僕はアーティストとしてゾワッとする瞬間があって、それは1年目のなにもないところから出来ていく瞬間とか大風呂敷を敷いて場がガラッと変わる瞬間とかにドキドキするんですけど、福島の3、4年目からは、作家としてゼロから1にする関わり方というよりは、「そうそう、いつものこれ!」というか、祭りの準備に実家にちょっと帰るようなのどかな気持ちで関わってるかな。

フェスティバルFUKUSHIMA! 2011 四季の里(福島市)2011年8月15日 Photo by Takashi Hokoi

藤井──お祭りと言うのならそれでいいですが、ときめきって人間の感性の話じゃないですか。原発事故が起きてしまった福島について考えることは、それって例外的な状況で、新たな感性をいかに共有していくかという話でもあるわけです。けれどもそれが盆踊りのように誰にでも開かれている布を縫うという行為のどこに感性的なものがあるの? 僕にはすごく機能的形式的なものでつながるコミュニティに感じるんです。ある小説に共感する読者のように、芸術を通してつながっていく世界がありますが、芸術的なつながりというよりも、具体的な目的を持つことで動員された構造的な共同体が発生しつつあるように思えるんです。でもその類の共同体というのは、いつの時代もどこかで誰かが狙って、利用されていく……。

中崎──たとえば行政の人とかが「これは使いやすいぞ」とか。つまり、お上の話ですね?

藤井──はい。その通りです。その辺どうお考えなのかな、皆さん。

荒川──なんだか会場の雰囲気が緊張する感じになってきましたね。

【次頁につづく】

★1──東日本大震災後、福島の現在と未来を世界に発信することを目的に福島県内外の有志によって結成(当初の代表は音楽家の大友良英、遠藤ミチロウと詩人の和合亮一)。2011年より毎年8月、巨大パッチワーク「大風呂敷」を広げて開催する「フェスティバルFUKUSHIMA!」を中心に、ネット放送局DOMMUNE FUKUSHIMA! の運営など、さまざまな活動を通して福島の今を更新し発表し続けている。また大風呂敷を広げた祭りは近年名古屋、池袋、多治見、札幌など全国へ拡散中。

プロジェクトFUKUSHIMA! 公式サイト:http://www.pj-fukushima.jp/

★2──藤井光による「プロジェクトFUKUSHIMA!」を立ち上げから当初から開催までを追ったドキュメンタリー。2012年公開。「2011年5月5日、音楽家の大友良英氏と福島に向かう深夜の高速道路で『原発事故は100年後に伝わらない』という仮説を立て、その日から撮影を始めたのがこの映画です」(藤井光)

★3──放射線衛生学者。福島第一原発事故がおきた直後に福島県で放射能汚染の調査を行ない、そのようすを放映したNHK・ETV特集「ネットワークで作る放射能汚染地図」が話題を呼ぶ。プロジェクトFUKUSHIMA! が2011年四季の里でフェスティバルを開催する際にアドバイスを求めた。「プロジェクトFUKUSHIMA! 放射線量測定」https://www.youtube.com/watch?v=xPuf2II127M

★4──坂本龍一が2011年8月16日にフェスティバルFUKUSHIMA! の記者会見で述べたコメント。「人間というものは、嬉しい時も、不安な時も、恐い時も、悲しいときも、誰かに言いたい、誰かの言葉を聞きたい、そういう気持ちで集まるものなんですね。そうして少し安心する。まだ日本人全体が不安のなかにいると思うんです。そういうときに、確かな言葉とか、誰かの表現を聞いて少しでも安心したい、あるいはお互いに力を分け合いたいと思う。そういう集まりだったかと思います」

★5──音楽家。プロジェクトFUKUSHIMA! 元共同代表。SIAF2017 ゲストディレクター。詳細はartscape著者情報を参照。

★6──水戸芸術館で開催された企画展、大友良英「アンサンブルズ2010─共振」(2010年11月30日〜2011年1月16日)のこと<

★7──2011年5月8日の発足時に掲げたプロジェクトFUKUSHIMA! の宣言文。http://www.pj-fukushima.jp/about/2011.php

★8──「ええじゃないか音頭」作詞:プロジェクトFUKUSHIMA! 作曲:大友良英、唄:長見順、遠藤ミチロウ、振付:珍しいキノコ舞踊団 振付教則VIDEO https://youtu.be/Rew6OxKfPJI

★9──福島以外では初となるあいちトリエンナーレ2013でのプロジェクトFUKUSHIMA! の実施が決まり、名古屋市は長者町にあるビルに大風呂敷工場が誕生。ミシンをかき集めたり持ち寄ったり、遠方の賛同者から送られてきた布地に加えて、工場のある地元繊維問屋街の長者町からもたくさん布地をいただいた。学生や社会人、アート好きから音楽ファン、さまざまな顔ぶれが 入れ替わり立ち替わり総勢30人ほどで、当時放送中の「あまちゃん」に一喜一憂しなが ら約2週間で8枚の「10カケ10 (10x10m)」をつくり会場を彩った。翌年あいち チームは、SIAF2014に布地を送るために再結集し、その後も事ある毎に集い、近隣の多治見や豊田で開催されたフェスティバルFUKUSHIMA! の応援に行ったり、長者町のお祭りなどのイベ ントに大風呂敷を貸し出したりしている。

あいちトリエンナーレ公式サイト:http://aichitriennale.jp

フェスティバルFUKUSHIMA! in AICHI! あいちトリエンナーレ2013 https://youtu.be/eRsYx92_xAU

★10──2013年 NHKで制作放送された連続テレビ小説。劇伴音楽を大友良英が担当。

★11──2014年10月4日、岐阜県多治見市の駅前にあるながせ商店街を中心に実行委員会を立ち上げて開催。ふだんは駐車場として使われている場所に大風呂敷を敷き、極めてローカルな一地方都市の商店街で、素人の集まりが熱意だけでつくり上げた「雑だけど愛がある」フェスティバルとなった。また前年に開催されたあいちトリエンナーレのチームからいろいろなかたちでサポートがあり、福島を通じて多治見と名古屋が新たなつながりを持った。2014年の開催後、主催者を中心に深刻な盆踊りロスに悩まされていたが、 ついに 2017年10月28日念願の第2回開催が決定!

https://www.facebook.com/ffintajimi

★12──社会福祉法人が母体である「はじまりの美術館」では、福祉という枠組みをより広くとらえ、地域に開かれた拠点として芸術や表現を通して地域コミュニティの活性化を目的とし活動している。開館にあたり、プロジェクトFUKUSHIMA! の協力のもと、猪苗代工場として稼働を開始。大風呂敷で美術館を覆い除幕式を行なった。震災時で避難所の間仕切りとして使用した白い布を風呂敷とストライプ状に縫い込んだ大風呂敷が特長。開館をきっかけに生まれた大風呂敷は、その後、美術館でのイベントや地域のイベントにも活用されており、冬には美術館でこたつの敷き布としても使われている。

はじまりの美術館公式サイト:http://www.hajimari-ac.com

★13──池袋を中心としたエリアで毎年秋に開催される日本国内最大規模かつ国際水準の舞台芸術祭。また、震災以降の表現をアーティストと共に思考した作品を創作・発表している。フェスティバルFUKUSHIMA!@池袋西口公園は、F/Tプログラムとして2014年から3年連続で開催した。プロジェクトFUKUSHIMA!のロゴを模した形状の大風呂敷を作成し、オリジナルの『池袋西口音頭』を製作。2015年にはオリジナルのはっぴを作り、そのはっぴを着て豊島区内外の盆踊り大会に参加。2016年には長見順がバンマスを務める池袋盆BANDも新たに結成された。今後は活動に参加したメンバーが、フェスティバルFUKUSHIMA!@池袋西口公園での活動を受け継ぎ「池袋西口音頭」を広めていく。

★14──2014年、札幌国際芸術祭2014特別プログラム「北3条広場で盆踊り」(2015年から「さっぽろ八月祭」と命名)を機に始動。大風呂敷づくりに集まった人々がその後自主的に集まり、冬はソリ滑り、春はお花見と、札幌独自の大風呂敷活用方法を生み出した。2017年札幌国際芸術祭で「市民とつくる芸術祭」の象徴に大風呂敷が置かれたことで活動規模が急拡大。拠点のおおどおり大風呂敷工場では延べ1000人を超える市民が参加し、また自宅やサークル、学校や老人施設などでも大風呂敷づくりを実施。芸術祭期間中はJR札幌駅コンコースをはじめ、まちのあちこちに大風呂敷が登場。9月30日モエレ沼公園でのクロージングイベントでは大風呂敷史上最大面積の大風呂敷が広がる予定。

札幌国際芸術祭公式サイト 札幌大風呂敷チーム × プロジェクトFUKUSHIMA!:http://siaf.jp/artists/sapporo-o-furoshiki-team-project-fukushima

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)