アート・アーカイブ探求

岩名泰岳《巡礼》──存在論としてのアニミズム「市原研太郎」

影山幸一

2017年11月15日号

Courtesy taguchi fine art

無許可転載・転用を禁止

土俗的モダン

今年(2017)の初夏、東京・日本橋のギャラリー、タグチファインアートで「巡礼」展を体感した。個展名にもなっている《巡礼》(個人蔵)は、若手の画家・岩名泰岳(いわな・やすたけ、29歳)の絵画作品である。時代を反映させ可視化することが現代絵画のひとつの役割であると思うが、ネットで見た岩名の絵画は古代へ回帰するようなメッセージが発信されていた。

大小の長方形を組み合わせた茶系の画面で、ファッションブランドのエルメスを思わせる発色のいいオレンジ色が印象的だ。画面上で混色された絵具は、幾重にも塗り重ねられ、擦れた筆致から下の色がのぞいている。文化人類学の領域でも語られるオーストラリア先住民・アボリジニのエミリー・ウングワレー(1910頃-1996)の作品にも通じる土俗的でモダンな現代抽象画である。「巡礼」という作品名は宗教的で聖地や祈りを内包しているが、実際に絵と対峙しても信じる力、永続的な時間、土の感触を彷彿とさせ、静寂な空間を感じる。

その「巡礼」展をはじめ、岩名作品を見続けているという美術評論家の市原研太郎氏(以下、市原氏)に《巡礼》の見方を伺いたいと思った。「現代アートが目指すべき実践とは、統一や調和を具現する理念の提示ではなく、多元性したがって他者を肯定しつつ、かつ悲惨な分裂や衝突に逢着するのではない社会関係(交通、交流)のあり方を構想することである」(市原研太郎「21世紀のアートを展望する」『artscape』2001.12.15)と記していた市原氏。現代アートの最先端を長年見続けている市原氏は、毎年世界で開催される国際展やアートフェアを巡り、美術批評を行なっている。ヨーロッパから帰国してほどなく、東京・品川で話を伺った。

市原研太郎氏

パリ・ビエンナーレから始まった

世界の現代アートの目撃者である市原氏は、絵画はすべてやり尽くされて行き詰まり、本質的にやることがない苦境にあるという。それでもいま、注目の画家として、ウェイド・ガイトン(Wade Guyton)、ゲディ・シボニー(Gedi Sibony)、ヴィクター・マン(Victor Man)の名を挙げた。

1949年横浜市に生まれた市原氏は、中学・高校時代は陸上競技やサッカーをし、1972年京都大学工学部の土木工学科を卒業、同大学の大学院工学研究科へ進学した。ところが当時の大学は学園紛争で閉鎖。そこで市原氏は海外へ行こうと考え、そのころ興味を抱いていたフランスの哲学者ジル・ドゥルーズ(1925-1995)の影響もあり、パリへと向かった。

そして1975年、友達から教えてもらったパリ・ビエンナーレを訪れ、同世代の若いアーティストたちの作品に触れて共感したのが、現代アートとの出会いだったと語る。社会に対する批判や、世界の多様なヴィジョンが現代アートの作品に反映されていた。3年ほどパリで過ごした後、70年代後半から市原氏は、アーティストとして活動を開始。しかし、作品制作のテクニックがなく、素材の扱い方もわからなかった。ちょうどその頃、現代アートと好きな読書を結びつける美術評論という活動があることに気づく。1980年大学院を中退し、ギャラリーのパンフレットなどに美術批評を書き始めた。90年代に入りギャラリーとの信頼関係もでき、2002年には『ゲルハルト・リヒター:光と仮象の絵画』(ワコウ・ワークス・オブ・アート刊)を上梓することができた。「ドイツ美術への関心の気運が高まる時期でもあり、タイムリー、幸運だったのでしょうね」と市原氏。

若いアーティストの岩名と市原氏が初めて出会ったのは、ベルリンだったという。岩名がデュッセルドルフ芸術アカデミーの研究生を終え、日本に帰国する2012年。作品の初見は2015年、東京・恵比寿のMA2ギャラリーでの個展だった。また同年には岩名が代表を務める三重県伊賀市の島ヶ原村民芸術「蜜の木」主宰のアートプロジェクト「kiseki-キセキ-」に招かれ、その機会に出版された冊子に、「存在論的アートに向けてのエスキース」という一文を寄せた。

形象以前の〈存在〉

市原氏は「岩名の絵画は、欧米の絵画の文脈に置かれると思うし、その文脈で解釈すべきでしょう。表現の強度で言えば日本的な淡白さを感じるが、渡欧してアートを学びプリミティヴィズムの問題を自分のなかで咀嚼しながら表現しようとする姿勢が見て取れる。それもドイツ独特のヨーゼフ・ボイス(1921-1986)的な表現方法である。岩名の作品は結果的に形のあるものになっているが、形象以前のものを感じさせようとしている。それを〈存在〉と呼んでもいい。マルティン・ハイデッガー(1889-1976)の存在論のように、形象以前の存在に遡行(そこう)する志向性が、彼の精神のなかにあるので、当然表現に反映される。〈存在〉から導かれる理念(「平等」や「自由」)を目指しているかどうかはわからないが、岩名はその思想を受け継いでいるために明確な形の表現にならないのだろう。このように思想の根源まで辿ることができれば、それを自分の血肉にできる。それゆえ、彼の表現はつけ焼き刃にならないのだ。なおかつ岩名は生まれ故郷に戻っているので、この存在論的な探究をする素材が目の前にある。あえて都会に出ない理由もそこにあるのだろうし、生活環境のなかに、自分自身の表現したいものがあるという有利な状況を享受している。環境と制作を一致させることで〈存在〉に遡り、最終的にどういう形にしていくのかを、岩名は常に考えている」と述べた。

消えた村に生まれた

1987年三重県上野市(現在の伊賀市)に生まれた画家・岩名泰岳は、高校の生物教師の父と、中学の英語教師の母、そして弟と妹の五人家族。岩名が小学生のときに三重県阿山(あやま)郡島ヶ原村へ引越した。村には地域の行事や資料館があり、穏やかな環境に育まれた共通の感性をもつ人々のコミュニティがあった。ところが小泉政権下の市町村合併により、村が消え、コミュニティは崩れてしまった。中学3年だった岩名は衝撃を受け、喪失感を味わったことによって画家を志す決心をする。島ヶ原村は2004年伊賀市へ編入した。

独学で絵を描き始めた高校1年の岩名は、偶然電車の中で郷里(旧阿山郡上野町)出身の画家である具体美術協会の元永定正(1922-2011)と出会った。以降元永が主宰していた絵の合評会に毎月大阪へ通い、元永が教えていた滋賀県の成安造形大学へ進学する。ジグマー・ポルケ(1941-2010)やゲルハルト・リヒター(1932-)に関心を抱いていた岩名は、卒業後の2010年からドイツのデュッセルドルフ芸術アカデミーで2年間ドイツ表現主義などを学んだ。東日本大震災を外国から見ていたこの頃から地に足の着いた絵を描きたいと思い、村の自然や風土に根ざしたモチーフを描くようになる。

帰国後、故郷の村を制作の拠点と定めた。そして岩名に重要なアトリエは、生前に郵便配達夫として働きながら独学で絵を描き、村の芸術家だった画家・河口重雄(1943-2004)が自力で建てたアトリエを引き継いだ。2013年、地元の同世代の若者たちと新しい文化運動を試みる緩やかな地域集団、島ヶ原村民芸術「蜜の木」を結成。名が消されてしまった村の土地で生きていく決断をした。

岩名は自身を、イコンを描く職人に例える。イコンを教会の中で見れば教義を伝えるためのものであるが、美術館に展示されたときには美術作品という別の文脈をまとう。日本の近代の画家に興味があり、須田国太郎(1891-1961)や恩地孝四郎(1891-1955)、萬鉄五郎(1885-1927)の名を挙げた。今年(2017)からは観音山を聖地として村に集まる芸術家、職人、学者たちによる「過疎結社(仮)」のメンバーとなり、村に創造性をもたらす活動を展開。引き続き絵画制作と作詩、村に潜在するナラティブを色彩豊かに描き出す、独自の地域先端芸術を生み出している。

【巡礼の見方】

(1)タイトル

巡礼(じゅんれい)。英題:Pilgrimage

(2)モチーフ

画家自身が育った土地であり、現在も生活をしている三重県伊賀市島ヶ原の過去・現在・未来。

(3)制作年

2017年。

(4)画材

キャンバス・油彩。市販のキャンバスの裏に絵を描いている。

(5)サイズ

縦65.2×横53.0cm。

(6)構図

主に3本ずつ縦と横に直線を引いてつくった大小の四角い色面を、網代編みに組合せた構図。

(7)色彩

赤・青・黄の三原色に、白を加えた4色の絵具を使って制作している。それらが混色されてオレンジ、白、紺、茶、紫、グレー、ベージュが見られる。

(8)技法

最初はキャンバスに言葉を書き、次にその上に絵具を塗っていく。絵具のマチエール(絵肌)からイメージが湧くように筆跡を残して描く。

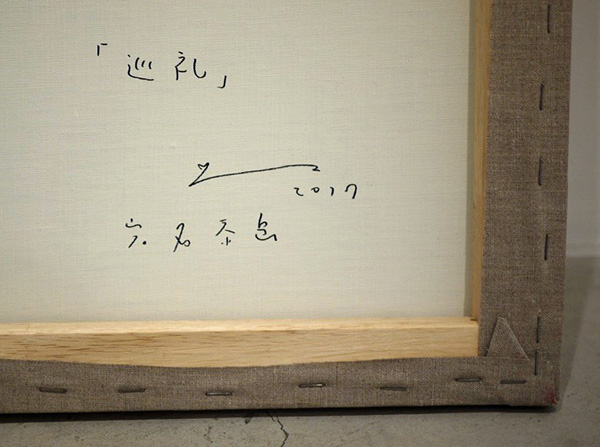

(9)サイン

画面の裏右下に黒の油性ペンで「『巡礼』岩名泰岳 2017」と署名(図1)。

図1 岩名泰岳《巡礼》のサイン

(10)鑑賞のポイント

画家が暮らしている三重県伊賀市島ヶ原の記憶の風景である。1,200年以上の歴史を誇る島ヶ原の古刹、観菩提寺(正月堂)の裏山、観音山に残る西国三十三所石仏観音巡りが題材。昔の村人たちは森を巡礼して郷に帰ってくることで輪廻を一周できると信じていた。地域の風土や歴史に触れながら、眠る記憶の層を掘り下げていくように、木の実や夜空などを描出しいている。山間地域の存在意義と、人が生きていく意味を、グローバル化する社会に問いかける。地域の共同体の思い出や文化の喪失に対する危機感から、共同体を結びつけ、活力を与えてきた土着の信仰をテーマに、地域の過去・現在・未来を抽象表現することで、時代や空間を超えた普遍的な広がりを持たせた。土俗的にもかかわらずモダンな印象を残す、古さと新しさが融合した絵画作品。地中深くに堆積した土と血の色彩と、生動感ある表面のウエットな質感を「巡礼」という言葉がつなぎ、幻想的な世界の中に、記憶と哲学を浮かび上がらせている。

プリミティブとアニミズム

市原氏は《巡礼》について、「素朴や稚拙に見えたりする画法で、プリミティブの問題を扱っていると思う。プリミティヴィズムは昔から絵画の様式にあるので、それ自体は新しいことではない。技法的な部分、形式的な部分は新しくないが、その内容、その素材である絵具、マチエールの扱い方が特徴的。岩名はドイツにいたことがあるので、色彩による感情表現である表現主義の影響を受けていると思う。しかし、表現主義のように感情表現が前面に押し出されることはない。使われている色彩から岩名の感情が透けて見えるというのでもない。むしろ、岩名自身より岩名自身が共感している世界の感情的なものが立ち現われている。それが、岩名の住んでいる三重県伊賀市島ヶ原という地域の自然であったり、村落の現実の形象なき形を通じて作品に表現される。でもそうなると、ローカルな世界の具象画を描く人と変わらないではないか。だが、岩名の絵画は形象なき形という意味で抽象画であり、既存のタイプの絵画とは異なる。勿論、現実が表象される面もあるが、モチーフは素朴化、単純化、あるいは象徴化されている。それが僕から見ると、彼独特のアニミズムと捉えられる。宗教以前の呪術的な世界観があって、それがフォルムとマチエールの両面に表われているところに《巡礼》の特徴がある。アニミズムというと古臭く思われるかもしれないが、現代アートの一部にはこのアニミズムが浸透している。地霊信仰のアニミズムは日本の地方にも残っており、すべての自然に神が宿るという考え方で、それが世界的に再注目されている。かたや地方の意義、田舎の価値の見直しが社会的にあり、その文脈で岩名の作品を見てもいい。しかし彼の絵画は、ポストモダンのアプロプリエーションの戦略のなかで、プリミティブが利用されるのとは一線を画している。表現主義の引用に見えるが、過去の画家の誰とも似ていない。マチエールの扱い方もモダンの抽象絵画に似ているようで似ていない。私の希望としては、彼の表現に潜在すると思われる存在論的な志向性を保持し、アニミズムをより深く掘り下げる方向へ行ってほしい。ただし、それが到達する地点は日本に特徴的な土着的な混沌ではないだろう。思想的な面でヨーロッパの優れたものと、日本の文化のよいところをバランスを取りつつ併せ持つ絵画を意図的に創作していってもらいたい。ヨーロッパの様式と、日本の混沌を融合させたものが核になると素晴らしいと思う。絵画は死んだと言われるが、僕は絵画は死んだとは思っていない。絵画のパラダイム・シフトの可能性があるからです」と語った。

西国三十三ヶ所石仏観音巡り

「これは私の絵に描かれている一部かも知れませんが、大切なのは土(ローカルな土地)を掘り続ける作業、その深い穴から水が湧いて、その水面に万遍の星空を映し出そうとする意志です」と岩名は言う(「岩名泰岳『巡礼』」タグチファインアート)。

郷土の歴史と文化に、現代の思考を織り交ぜた絵画のモチーフは、定住を決意したことで徐々に鮮明化している。近畿地方に点在する三十三カ所の観音霊場を巡る、約1,000キロメートルにおよぶ巡礼路「西国三十三所(さいこくさんじゅうさんしょ)巡り」。約1,300年の歴史を持つ日本最古にして巡礼の元祖であるこの「西国三十三所巡り」を縮小して模した島ヶ原正月堂の「西国三十三ヶ所石仏観音巡り」。村から「西国三十三所巡り」へ出かけられなかった当時の村人たちの祈りの形が残った。地方で育ったネット世代の若者たちが、土地に強い根をしっかりと張れずに、また外にものびのびと自由に広がっていくことができない現実の閉塞感とつながるものがある。

グローバル化が引き起こす格差社会のなかで、平和に病んでいく田舎の闇を見つめ、岩名は前衛に立つ。「具体」発祥の地である兵庫県芦屋、ギャラリーあしやシューレで現在個展「〈七ツノ華〉より」(2017.11.5〜12.2)が開催されている。

市原研太郎(いちはら・けんたろう)

美術評論家。1949年神奈川県横浜市生まれ。1972年京都大学工学部土木工学科卒業。1980年同大学大学院工学研究科土木工学修士課程中退。80年代後半から現代美術評論を開始し、2003年より森美術館理事、2005〜2010年京都造形芸術大学芸術表現・アートプロデュース学科教授。展覧会企画:『Identity IV』(2008、nca〔nichido contemporary art〕)、『Reality/Illusion』(2010、ベルリン)など。主な著書:『シグマール・ポルケ:理念なき崇高』(1994)、『マイク・ケリー:過剰の反美学と疎外の至高性』(1996)、『ゲルハルト・リヒター:光と仮象の絵画』(2002、以上ワコウ・ワークス・オブ・アート)、『アフター・ザ・リアリティ──〈9.11〉以降のアート』(2008、hiromiyoshii)など。現在、自ら発行するブログマガジン「Art-in-Action」に定期的に寄稿。

岩名泰岳(いわな・やすたけ)

画家/美術作家。1987年三重県上野市(現 伊賀市)生まれ。2010年成安造形大学造形学部造形美術科洋画クラス卒業。2010-2012年ドイツ国立デュッセルドルフ芸術アカデミー研究生。2013-2016年島ヶ原村民芸術「蜜の木」代表。2017年「過疎結社(仮)」メンバー。主な受賞:第1回三重テレビ大賞(2006)、アートアワードトーキョー丸の内2010準グランプリ(2010)。主な個展:「岩名泰岳展」(2007、ギャラリーDen)、「Universum」(2012、reinraum e.V. Düsseldorf)、「観音山」(2015、MA2ギャラリー)、「巡礼」(2017、タグチファインアート)。主なグループ展:「郵便夫(ポストマン)と森の星」(2013、アトリエ河口、三重)、「奈良・町家の芸術祭 はならぁと2014」(2014、奈良きたまち工場跡、奈良)、「三重の新世代2015」(2015、三重県立美術館)、「kiseki-キセキ-」(2015、観菩提寺正月堂客殿、三重)。主な作品:《巡礼》《蜜ノ木》《観音山》など。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:巡礼。作者:影山幸一。主題:日本の絵画。内容記述:岩名泰岳《巡礼》2017年、キャンバス・油彩、縦65.2×横53.0cm、個人蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:タグチファインアート、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Photoshop、14.0MB(190dpi、8bit、RGB)。資源識別子:巡礼png。情報源:タグチファインアート。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:岩名泰岳、個人所蔵者、タグチファインアート

【画像製作レポート】

《巡礼》は個人蔵。岩名の作品を取扱っているギャラリー、タグチファインアートより《巡礼》の画像をメールで送信していただく。カラーガイド・グレースケールともになし(JPEG、14MB、190dpi、8bit、RGB)。

iMacの21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)により画面を調整後、目視で明度の調整を行なう。Photoshop形式:14.0MB(190dpi、8bit、RGB)に保存。セキュリティを考慮し、高解像度画像高速表示Flashデータ「ZOOFLA」を用いて、拡大表示も可能にしている。

《巡礼》画像を製作中「人工知能美学芸術展」のお知らせが入ってきた。AIによる美学の探究が進み、唯一無二の本物が放散するアウラもデジタル技術で再現されることになるのだろうか。

[2021年4月、Flashのサポート終了にともない高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」に変換しました]

参考文献

・市原研太郎「アートの終焉、法、そしてイマージュ」(『現代の眼』No.492、東京国立近代美術館、1995.11.1、pp.6-8)

・市原研太郎『ゲルハルト・リヒター:光と仮象の絵画』(ワコウ・ワークス・オブ・アート、2002)

・市原研太郎『アフター・ザ・リアリティ──〈9.11〉以降のアート』(hiromiyoshii、2008)

・京谷裕彰「論考I──アートの生れる場所 交わりの重なりから夢想の回帰へ:関西圏における二つの潮流」(『現代詩手帖』2014.7、pp.53-57)

・市原研太郎「存在論的アートに向けてのエスキース」(『kiseki 秘仏本尊十一面観世音像 御開帳記念プロジェクト』(冊子)、島ヶ原村民芸術「蜜の木」、2015)

・石崎尚「どこかからの知らせ──芸術家、集団、拠点」(図録『引込線2015』引込線実行委員会、2015、pp.169-194)

・吉田映子「蜜の木 秘仏本尊十一面観世音像御開帳記念プロジェクト《kiseki-キセキ-》」(『REAR』No.36、2016.1、pp.159-160)

・岩名泰岳「『蜜の木』という物語」(『伊賀百筆』Vol.26、2016.12、伊賀百筆編集委員会、pp.21-23)

・清水有香「ローカルな土地の記憶、絵肌に」(『毎日新聞』大阪版・夕刊、2017.6.14)

・Webサイト:市原研太郎「21世紀のアートを展望する 現代アートのヴィジョン──グローバリズム/ローカリズムの対立の中で」(『artscape』2001.12.15)(http://www.dnp.co.jp/artscape/view/focus/0112/ichihara.html、2017.11.06閲覧)

・Webサイト:岩名泰岳「夢ing 『村』から新時代の創造力を」(『ぶんと通信』Vol.88、伊賀市文化都市協会、2013.06.15、http://www.bunto.com/wp-content/uploads/2014/03/88.pdf、2017.11.06閲覧)

・Webサイト:東出欣子「画家・岩名泰岳さん」

(『ぶんと通信』Vol.105、伊賀市文化都市協会、2016.4.15、http://www.bunto.com/wp-content/uploads/2016/04/105.pdf、2017.11.06閲覧)

・Webサイト:「岩名泰岳 Mitsu-no-ki〈蜜の木〉」2017.11.06閲覧(http://yasutakeiwana.tumblr.com/)

・Webサイト:「岩名泰岳」(MA2ギャラリー、2017.11.06閲覧、http://www.ma2gallery.com/artists/27/iwana_work01.html)

・Webサイト:「岩名泰岳『巡礼』」(タグチファインアート、2017.11.06閲覧、http://www.taguchifineart.com/installations/YIinst1.html)

・Webサイト:「岩名泰岳個展〈七ツノ華〉より」(ギャラリーあしやシューレ、2017.11.06閲覧、http://www.ashiyaschule.com/artist/iwana_yasutake2017/iwanayasutake2017_j.pdf)

主な日本の画家年表

画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。

2017年11月

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)