アート・アーカイブ探求

中西夏之《紫・むらさき XVII》──浸透していく無限「林道郎」

影山幸一

2018年05月15日号

対象美術館

※《紫・むらさき XVII》の画像は2018年5月から1年間掲載しておりましたが、掲載期間終了のため削除しました。

絵画という装置

美術館の企画展が太陽なら、常設展は月かもしれない。いや、常設展のほうが太陽なのかもしれない。数年間の周到な準備期間を経て、国内外から逸品が一堂に会する企画展は、メディアにも大きく取り上げられ、貴重な美との出会いに多くの人々が集まり華がある。一方、美術館の所蔵品を鑑賞する常設展は、行列に並ばなくてもゆっくりと鑑賞できる。常設展は、いつ行っても常に同じ作品と思いがちだが、季節や所蔵品の特徴を引き出すテーマによる入れ替えなどがあり、時にはキラッと光る思いがけない作品と出会うことがある。歴代の学芸員らが収集してきた作品は美術館の骨格とも言えるだろう。しかも鑑賞料は企画展よりお安い。心と体のために、全国常設展めぐりというアートツアーも計画できそうだ。

東京国立近代美術館の常設展で、鏡のように輝く油彩画を見たことが忘れられない。画面全体を覆う網目状の線を通して見える霞んだ黒点が奥行き感を出している。キラキラとした眩しい光は、水面に反射した太陽光のように自然の風景を感じさせた。中央の十字架を逆さまにしたような紫色は何なのだろう。タイトルにある17番は、イタリアでは忌み数。ローマ数字で表記される“XVII”は、並び方を変えるとラテン語の“VIXI”となり、“私は生きていた”という意味で墓に刻まれる。きらめく色彩と清潔な絵肌に引き込まれ、リズミカルな筆のタッチに魅せられる。美しい迷宮に誘い込むように自己との対峙を迫るこの絵画は、その意味を探るほどに答えが遠のく。モダンで和風、硬く柔らかい、未来的なのに懐かしい不思議な絵画という装置、中西夏之の《紫・むらさき XVII》(東京国立近代美術館蔵)である。

上智大学国際教養学部教授の林道郎氏(以下、林氏)に、《紫・むらさき XVII》の見方を伺いたいと思った。林氏は著書『絵画は二度死ぬ、あるいは死なない ⑤中西夏之』(ART TRACE)のほか、『二箇所』(中西夏之展実行委員会)など、中西夏之展の図録にテキストを寄せている。東京・四ツ谷にある上智大学の林研究室へ向かった。

林道郎氏

生じてくる時間性

“絵画”の魅力を林氏に伺ってみると「一対一の対面性というか、絵画と対峙する関係性が昔から好きだった。絵画のなかでもいいものと悪いものとがあるけれど、絵画との時間は自分自身が思考を積み上げていくのに常に大切だった」と語った。

1959年北海道函館市に生まれた林氏は、これまでに父の転勤もあり、30回ほど引っ越しをしてきたという。美術への関心の萌芽は早く、幼少のころのエピソードにも引っ越しがあった。幼稚園は静岡だったが、家の近くにあった画塾の窓の外から毎日中を見ていた。二週間ほど続いたころ画塾の先生が家にきて、絵を習わせたらどうかと母親に言ってきたそうだが、そこもすぐに引っ越しとなり、画塾へは行けなかった。

中学生になると文学や音楽に目覚め、バンドを始めた。将来は芸術にかかわる仕事をしたいと思い、中学三年には両親が反対するなか、大学は文学部と決めていたという。1978年東京大学文学部美術史学科に入学。大学時代も音楽バンドに入り、R&Bやレゲエ、ジャズなどのブラックミュージックを演奏して過ごした。アルトサックスとドラムを担当し、4つのバンドを掛け持ち、ステージは大学の学園祭のほか、プロも演奏するライブハウス。大学へは年に4、5回しか行かない学生だったと笑う。

1983年に卒業し、興味のあった西武百貨店に就職した。活況を呈していた当時は、時代の先端を行く新店舗の開店準備が次々と進んでおり、入社2週間目から商品開発の企画書書きで徹夜が続いた。約2カ月後、上司に辞めると申し出た。根拠はなかったが、ニューヨークにでも行って暮らしますと伝えると、情報収集の仕事を3年半ニューヨークでする年俸契約を交わすことになった。新しいものを見つけ、刺激を受ける面白い仕事だった。しかし、自分のなかに残るものが少なかった。

本格的に勉強をしたくなり、ニューヨークのコロンビア大学へ行こうと考えたが資金がない。一計を案じて東京へ戻り、1989年東京大学の大学院人文科学研究科修士課程美術史学専攻を受験して入学、その年すぐにフルブライト奨学金に応募し、1990年にニューヨークへ戻った。コロンビア大学大学院で西洋美術史を専攻し、クーパー・ユニオン美術学校で講師をしながら論文を書いた。博士論文のテーマを選ぶとき、取り組むなら真正面から取り組みたいと思い、人のやっていないニッチなテーマを研究するより、自分が興味のある画家をテーマにしたいと考えた。ポール・セザンヌ(1839-1906)に関心があり、文献を読んだが満足する内容ではなかった。自分なりに納得できるセザンヌを書きたいと思い、厖大な資料を読み1999年セザンヌで博士号を取得した。

その後、メトロポリタン美術館でキュレーターをしていた日本美術研究者の大西廣氏(1937-)からの誘いを受けて、武蔵大学人文学部比較文化学科助教授に着任。教えることを学ぶことのできたいい大学だったと林氏は振り返る。2003年には上智大学へ移り、現在に至っている。

《紫・むらさき XVII》をいつ見たのかは覚えていないが、「緊張感が走った。絵の前に立っていると眩しく、光がこちらへやってくる感じがした。中心性が強く、正面からガツッと見る感じ。それでいて画面は硬くない。ゆらゆらして不安定、いい意味で弱々しく不思議な感覚。どうしてもそこにしばらく立ち止まって、見つめざるをえないような時間性が生じてきた」と、林氏は第一印象を述べた。

観念と感覚の調和

中西夏之は、1935年東京に生まれ、1958年東京藝術大学の美術学部絵画科油画専攻を卒業した。翌年、砂を用いた絵画《韻》の制作を始め、第3回シェル美術賞展で佳作賞を受賞する。1962年には高松次郎(1936-1998)、川仁宏(かわにひろし、1933-2003)らと、山手線のホームや車内で卵型の透明な《コンパクト・オブジェ》を用いた「山手線事件」のハプニングを行った。1963年高松次郎、赤瀬川原平(1937-2014)と共に、3人の名字の1字を取った「ハイレッド・センター」を結成し、「ミキサー計画」「シェルター計画」「大パノラマ展」「首都圏清掃整理促進運動」など、既存の美術表現から逸脱しつつも非芸術ではない反芸術的イベントを展開した。同年、第15回読売アンデパンダン展に《洗濯バサミは攪拌行動を主張する》を出品する。1960年代は、幾何学的で身体感覚を強く反映した作品を多く制作し、舞踏家の土方巽(1928-1986)や山海塾の公演の舞台美術を手がけ、シュルレアリスムの作家・瀧口修造(1903-1979)や澁澤龍彦(1928-1987)とも親交した。

1970年代には、白、紫、黄緑といった色彩を基調とする油彩の絵画作品を開始する。絵画と光=色彩の関係、作家と空間との関係を主題にした思考性の強い作品を制作。観念性と感覚性が調和する表現を追求した。1972年美學校に「中西夏之・素描教場」を開設し、1975年頃より作業場の床に2つのワイングラスを置き、水を盛り、作業の前に大きな紙の円をはさみでゆっくり切り抜く制作前の儀式を習慣づけた。

「無限遠点」

中西は、15世紀のドイツの聖職者・哲学者であり、『無知の知』の著書もあるニコラウス・クザーヌス(1401-1464)の「無限を想定した場合は非現実的なことが現実として語られること」「無限の中では極大と極小は一致する」(鈴木尊志『中西夏之』図録、2012、p.26)といった思考に触れ、画布の左右の直線は巨大な円の弧線なのではないか。画家が画布の前面に立つとき背後には無限に遠い一点「無限遠点」に接する巨大な円がイメージされ、その巨大な円周の一点が前面にある画布に触れている。そこから絵は生起すると考えた。

1980年ころ中西は、約2メートルの長い柄の筆と刷毛を使うようになり、1982年《紫・むらさき》の連作を始めた。絵画を連作のかたちで発表してきた中西は、1枚の絵では完結することができない絵画表現を連作という形式でとらえようとしていた。1986年パリで開催される「前衛芸術の日本1910-1970」展に出品のため渡仏、これが初めての国外旅行となった。1989年には著書『大括弧 緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置』を上梓する。

無内容な『等伯画説』

日本の絵画の拠り所を求めて中西は、17世紀初頭のわが国最古の画論書といわれる長谷川等伯(1539-1610)の『等伯画説』を読んだ。15世紀イタリアのチェンニーノ・チェンニーニ(生没年不詳)や、16世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)の絵画論との比較を通して見出せる何か、あるいは日本独自の絵画の起源の真相を期待して読み始めた。ところが「ここに描かれている梁楷の叭叭(ハハ)鳥は我国の鳥に似ているが鳥ではない」(中西夏之『大括弧』p.174)など、東山時代に移入された中国・宋元画の鑑賞に終始しており、中西はあっけにとられた。凡庸で無内容、理論的なことは何も残されていなかった。落胆した中西だったが、徐々に等伯も自分と同じ回帰するところがなかった浮草に思えてきた。凡庸と無内容は逆転し、受動態で受けねばならなかった当時の等伯を思うようになった。大陸の大地と、大地から生まれた絵画の起源の連動を浴びながら、等伯は起源というもののない危うい日本列島のなかで、大地を想像していたのだろう。

林氏は「従来弱さだと思われてきた受動性。その受動的な視覚として日本の絵画は展開してきたが、中西はそういう伝統のなかに自分を置こうとしていた。理論化するということは、視覚を言葉で整理し焦点化していくことだが、そのようなプロセスのなかで削ぎ落されてしまうものに対して中西は敏感だった」と述べた。

中央のカオス

1990年代に入ると中西は、展示空間と密接なかかわりをもつインスタレーション作品《着陸と着水》を、絵画制作と連動するかたちで発表した。絵画を原理的なところまで遡り、垂直・水平・光・時間・反復・拡散という絵画における重要な要素を検証し、再措定しようと問い続けた。水平面と垂直面の関係性についての考察は、水平面に伴って起こる自然的な心と、垂直面に伴って起こる反自然的な心を対峙させる場であり、中西の名づけた絵画概念「絵画場(かいがば)」のひとつである。中西は水平面にあった平面(キャンバス)を、垂直に吊り上げた。建築物の水平に対して疑いをもち、建築物とキャンバスの水平面を確認する。そのため一回キャンバスを床に寝かせ、その上に白砂を漏斗(じょうご)で落として小さな砂山をグリッド状につくり、その間に小鋼球を等間隔に置いて転がらないか確認し、その後キャンバスを紐で垂直に吊り上げて描き始める。

かつて中西夏之は、「中央を描きたい」と言っていた。「最も穏やかで、静的なもの。中央でないものをよく左右といって、右翼・左翼のように、ある種の極端な偏りを意味しますよね。そして極端に偏りのあるほうが激しいととられやすい。でも、むしろ中央部のほうがその両方を受けもつわけだから、右も左もなくて、とても激しい。静けさとか平穏というのはひとつの激しいカオスです。ぼくが実現したいのはそれです……」(「Artist Interview 中西夏之」『美術手帖』No.741、1997、p.92)。

【紫・むらさき XVIIの見方】

(1)タイトル

紫・むらさき XVII(むらさき・むらさき じゅうなな)。「紫」と漢字で表わし、もう一回「むらさき」となぞる。それに従ってスピードが落ちていく感覚。なぞって、ゆっくりとゆるやかに時間をかけて確かめていく。英題:Purple-Violet XVII

(2)モチーフ

紫色。

(3)制作年

1983年。

(4)画材

キャンバス、油彩、木炭。

(5)サイズ

縦227.0×横181.5cm。鑑賞者の全身を覆い包むように意識した縦長。

(6)構図

祭壇のように鑑賞者を絵の真正面に対峙させる正面性の強い構図である。奥行きは浅いが風通しのよい階層構造となっている。

(7)色彩

紫、オリーブ色、白、グレー、黒。中西は、ドイツの詩人・劇作家でもあるゲーテ(1749-1832)の『色彩論』を基礎とした三原色である赤・黄・青と補色の関係にある緑・紫・オレンジを基本として、白やグレーなど特色のない中立な色を用い、補色調和や補色残像という生理的な現象を前提にした色彩構成を行なっている。

(8)技法

2メートルほどの柄の長い独特な絵筆を用い、弱々しくチョンと触れるように描き、絵具は画面上でシュッシュッと瞬間的に混ぜられ塗られていく。ドローイングをもとにキャンバスに描かれる。画像は画面上では描き直されることなく、また写す(移す)ことによる硬直化を避けている。

(9)サイン

画面の裏側右上に「’83 I 23 Sun 中西夏之」と、日付と名前が2行にわたり書かれている。

(10)鑑賞のポイント

紫を主調色にイメージを創造している。中西自身は紫を「いやな色」とし、同時に絵の“芯” “軸” “髄”のような「緊急に絵画が必要とするもの」という両義的な性格も認める。「紫色は絵の一要素ではなく、絵を破壊するような要素だ。紫色は祈るように塗る。紫色は自己放下のゆきつくところまでゆきついた底から、起きあがる時の手だすけのような感じで塗る。そして又、自己放下そのものの体の感じをともなって、紫色はやわらかく、おだやかに、やさしく塗る」(中西夏之『大括弧』p.136)と書いている。虚偽の空間としての平面と、現実の事物や空間との間の緊張関係を考え、また画家、鑑賞者、そして世界の接点としての「場所=絵画」の存在を考え、絵画に対する問いかけを行なっている。全体に広がる白の点と、緩やかなX字の反復によって眩しい光に覆われる。《紫・むらさき》の連作のひとつ。

視覚のメカニズムと展開

空をぼーっと見ている人を指して「あの人は絵画を見ているのではないか」と中西は言った。林氏は、それを空漠視(くうばくし)と呼んでいる。360度展開している光に対して、ぼーっと目を受動的に広げていく感じが、中西の理想の絵画体験なのだという。

中西には薄膜(うすまく)という感覚があり、世界とのかかわり方を考えるときに、薄膜という感覚が重要だった。人と人が道で擦れ違うとき、一方が去った地点を他方は未来として向かい、一方も他方が去った過去としての地点を未来として進んでいる。2つの未来は衝突することなく擦れ違う。擦れ違ったこの瞬間に、2人の間に響きとともに薄膜の垂直平面が生じる。存在と時空が接触する微妙な一瞬だけ生じる膜。林氏は「それは、アンフラマンス★1という微かに残る存在を意味するマルセル・デュシャン(1887-1968)の考えに近いと思う。例えば、椅子に座り、立ち上がると椅子には体温が残り、そこに次の人が座ると体温を感じる。不在の接触があり、微妙な存在の痕跡がある。絵画は常に表側だが、同時に絵の裏側にも通じており、さらに見ているわれわれの背後にも絵画の光は届いている。中西は、そういう壮大な宇宙的な感覚で絵を描いている」と言う。

《紫・むらさき XVII》について、林氏は「瞬間的に作品の全体像をとらえられないことが、重要な着眼点である。一瞬に画面の全貌をとらえることを目指していたアメリカ現代美術の抽象画家を代表するフランク・ステラ(1936-)やバーネット・ニューマン(1905-1970)らとは対極的であった。一望視できない《紫・むらさき XVII》は、作品の前に立つと誰もが真ん中の紫のラインに引き寄せられる。そのとき何が起こるかというと、紫のラインと同時に周辺のグリッドのパターンも環境的な色彩として視野に入ってくる。一般に視覚は、何かを焦点化するときに、周りの情報は消して、物を見る対象として、これは本とか、これは机とか、言い当てるときの情報として焦点化した視覚で見ている。しかし、この絵は焦点化している視覚のなかに、消しているはずの周りのものが浸透してくる感覚がある。これが中西の考えている、絵画が自分の体を包むとか、絵画から光がやってくるということの鍵だと思う。真ん中のモチーフを見ているにもかかわず、次第に視覚が縁のほうから浸食され、周りのものに対して開かれていく、時間的な視覚の展開である。周縁のエレメントはいつも視野に入っているに違いないが、意識からは消し去っている。それをもう一度ご破算にして、視覚のメカニズムと展開そのものを見直したのが《紫・むらさき XVII》である」と語った。

★1──Inframince。マルセル・デュシャンの造語。直訳は極薄、超薄。

林道郎(はやし・みちお)

上智大学国際教養学部教授、美術批評家。1959年北海道函館市生まれ。1983年東京大学文学部美術史学科卒業、1999年コロンビア大学大学院美術史学科博士号取得。専門:近現代美術史。所属:美術評論家連盟。主な著書:『絵画は二度死ぬ、あるいは死なない』全7冊(アートトレイス、2003-2009)、『死者とともに生きる──ボードリヤール「象徴交換と死」を読み直す』(現代書館、2016)、『静かに狂う眼差し──現代美術覚書』(水声社、2017)など。

中西夏之(なかにし・なつゆき)

画家。1935〜2016年。東京生まれ。1958年東京藝術大学美術学部絵画科油絵専攻卒業。1959年絵画《韻》を制作。1963年高松次郎、赤瀬川原平とともにハイレッド・センター創設、第15回読売アンデパンダン展に《洗濯バサミは攪拌行動を主張する》を出品。1965年土方巽、大野一雄ら舞踏家との共同制作開始。1968年美學校設立の企画に携わる。1969年《山頂の石蹴り》、1975年《弓形が触れて》、1982年《紫・むらさき》、1990年《中央の速い白》を制作。1996年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻教授(-2003)。1999年《4ツの始まり》を制作。2004年倉敷芸術科学大学芸術学部教授(-2007)。主な展覧会:第15回読売アンデパンダン展(1963、東京都美術館)、現代美術の動向展(1967、京都国立近代美術館)、1976年第2回シドニー・ビエンナーレ、中西夏之 紫・むらさき(1983、雅陶堂ギャラリー竹芝)、中西夏之展(1985、北九州市立美術館)、再構成:日本の前衛1945-1965(1985、オックスフォード近代美術館)、前衛芸術の日本展1910-1970(1986、ポンピドゥ・センター)、中西夏之展(1989、西武美術館)、中西夏之展(1995、愛知県美術館)、着陸と着水展(1995、神奈川県立近代美術館)、中西夏之展(1997、東京都現代美術館)、二箇所 中西夏之展(2003、東京藝術大学大学美術館)、Halation 中西夏之(2004、SCAI The Bathhouse)、中西夏之新作展(2008、渋谷区立松濤美術館)、中西夏之(2012、DIC川村記念美術館)、NATSUYUKI NAKANISHI(2014、Fergus McCaffrey、New York)。主な受賞:第3回シェル美術賞展佳作賞(1959)、第45回毎日芸術賞(2004)。主な作品:《紫・むらさき》《韻》《コンパクト・オブジェ》《洗濯バサミは攪拌行動を主張する》《山頂の石蹴り》《弓形が触れて》《着陸と着水》《4ツの始まり》など。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:紫・むらさき XVII。作者:影山幸一。主題:日本の絵画。内容記述:中西夏之《紫・むらさき XVII》1983年、キャンバス・油彩・木炭、縦227.0×横181.5cm、東京国立近代美術館蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:東京国立近代美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Photoshop形式42.7MB(300dpi、8bit、RGB)。資源識別子:「1649_中西夏之_紫・むらさきXVII」(JPEG、58.0MB、300dpi、8bit、RGB)。情報源:東京国立近代美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:中西夏之遺族、SCAI THE BATHHOUSE、東京国立近代美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ

【画像製作レポート】

《紫・むらさき XVII》は東京国立近代美術館(東近美)が所蔵。東近美の作品画像の販売を行なっているDNPアートコミュニケーションズ(DNPAC)へ画像借用の依頼をメールする。著作権者の許諾が必要なためSCAI THE BATHHOUSEを通じ、中西のご遺族から「作品画像掲載許可書」をいただき、DNPACへ提出。後日、URLの記載があるメールからダウンロードし、作品画像を入手(JPEG、58.0MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケール付)。著作権画像使用許可代5,000円。作品画像の掲載は一年間。

iMac 21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって画面を調整。色調を調整し、Photoshop形式42.7MB(300dpi、8bit、RGB)に保存。作品を壁に立てかけ撮影したためか、斜めに作品が置かれ、長方形の作品が末広がりの台形となっていた。フォトショップの切抜きツールで画像を長方形に切抜く。撮影時のピントが合っておらず、画面右下にはゴミが付着していた。美術館において作品写真・作品画像の質的管理は誰が行なうのか。画像の利活用の時代、作品画像に責任ある管理者が必要となってきている。

セキュリティを考慮し、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用いて、拡大表示も可能としている。

参考文献

・中原佑介「中西夏之論」(『三彩』No.147、1962.2、pp.49-52)

・東野芳明「ヤング・セブン 雑録」(図録『ヤング・セブン展』南画廊、1964.1)

・馬場駿吉「ナカニシ彗星──中西夏之の近業を透視して」(図録『中西夏之』アキラ・イケダ・ギャラリー、1982)

・巌谷國士「中西夏之の作業、作品」(図録『中西夏之:紫・むらさき』Catalogue No.13、雅陶堂ギャラリー竹芝、1983)

・図録『中西夏之展』(北九州市立美術館、1985)

・中西夏之『大括弧 緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置』(筑摩書房、1989)

・「中西夏之 紫・むらさき XVII」(図録『東京国立近代美術館所蔵作品による日本の現代美術──1945年以降』東京国立近代美術館、1989、p.61)

・松浦寿夫「正面性の勝利」(図録『中西夏之展─正面の絵 緩やかに ひらかれてゆくとき』西武美術館、1989、pp.10-14)

・「気になる日本のアーティスト 中西夏之」(『美術手帖』No.628、1990.9、p.60)

・「これが良かった! 先月の展覧会から めくるめく色彩と思考の輪舞 中西夏之の新作展」(『月刊美術』No.180、1990.9、p.245)

・菅原教夫「中西夏之 絵画の「起源」へ」(『美術手帖』No.698、1994.12、pp.172-175)

・「Artist Interview 中西夏之 光のたたずむ場所」(『美術手帖』No.741、1997.5、pp.80-92)

・南雄介「中西夏之と絵画」(図録『中西夏之展 白く、強い、目前、へ』第1冊、東京都現代美術館、1997、pp.25-37)

・中西夏之「『絵画への照射』展の構成」(図録『絵画への照射』東京パブリッシングハウス、2002)

・図録『中西夏之展 広さと近さ──絵の姿形』(愛知県美術館、2002)

・図録『二箇所─絵画場から絵画衝動へ─中西夏之』(中西夏之展実行委員会、2003)

・図録『カルテット 着陸と着水X 中西夏之展』(DIC川村記念美術館、2004)

・『東京国立近代美術館所蔵名品選 20世紀の絵画』(東京国立近代美術館・光村推古書院、2005)

・林道郎『絵画は二度死ぬ、あるいは死なない ⑤中西夏之──Art Seminar Series 2002-2003』(ART TRACE、2007)

・図録『中西夏之新作展 絵画の鎖・光の森』(渋谷区立松濤美術館、2008)

・図録『中西夏之 韻 洗濯バサミは攪拌行動を主張する 擦れ違い/遠のく紫 近づく白斑』(DIC川村記念美術館、2012)

・小田原のどか「中西夏之の絵画制作方法 1981年放映《美の世界》を手がかりに」(『芸術学研究』第18号、筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻、2013.11、pp.11-20)

・Michio Hayashi「NAKANISHI NATSUYUKI Domands of Painting」(『Natsuyuki Nakanishi』Fergus McCaffrey、2014、pp.20-31)

・林道郎「測量の教え」(『中西夏之 works on paper 2009-2014』gallery21yo-j、2016、pp.30-31)

・成相肇「『中西夏之 韻 洗濯バサミは攪拌行動を主張する 擦れ違い/遠のく紫 近づく白斑』展示風景」(『日本美術全集 第20巻 1996〜現在 日本美術の現在・未来』小学館、2016、p.211)

・山田諭「中西夏之の二つの銅版画集」(『中西夏之』富士ゼロックス、2016、pp.2-10)

・馬場駿吉「絵画生命維持体としての〈白〉─中西夏之展IIをめぐって」(図録『中西夏之展─生命の維持体としての〈白〉』名古屋画廊、2017、p.2)

・林道郎『静かに狂う眼差し──現代美術覚書』(水声社、2017)

・谷川渥『芸術表層論──批評という物語』(論創社、2017)

・Webサイト:「中西夏之」(『SCAI THE BATHHOUSE』)2018.5.5閲覧(http://www.scaithebathhouse.com/ja/artists/natsuyuki_nakanishi/)

・Webサイト:「中西夏之」(『横田茂ギャラリー』)2018.5.5閲覧(http://www.artbook-tph.com/syg/artist/nakanishi/index.html)

・Webサイト:「中西夏之 紫・むらさき XVII」(『東京国立近代美術館』)2018.5.5閲覧(http://search.artmuseums.go.jp/records.php?sakuhin=5093)

アート・アーカイブ探求──絵画の見方[日本編]の終りを迎えて

2008年6月に長谷川等伯の《松林図屏風》に始まったアート・アーカイブ探求は、今年2018年5月で10年、120回を迎えます。毎月日本の絵画を1点採り上げ、学芸員や美術史家、美術評論家など、その絵画に詳しい専門家へインタビューを行ない、“絵の見方”とともに作品の画像をデジタルアーカイブしてきました。絵に見方があるのだろうか、という問いに対する答えを探す旅でもありました。絵画の魅力は、平面作品でありながら人間の精神と身体性を宿し、一瞬にして見る者にエネルギーを与え、感性を開放させてくれることにあります。

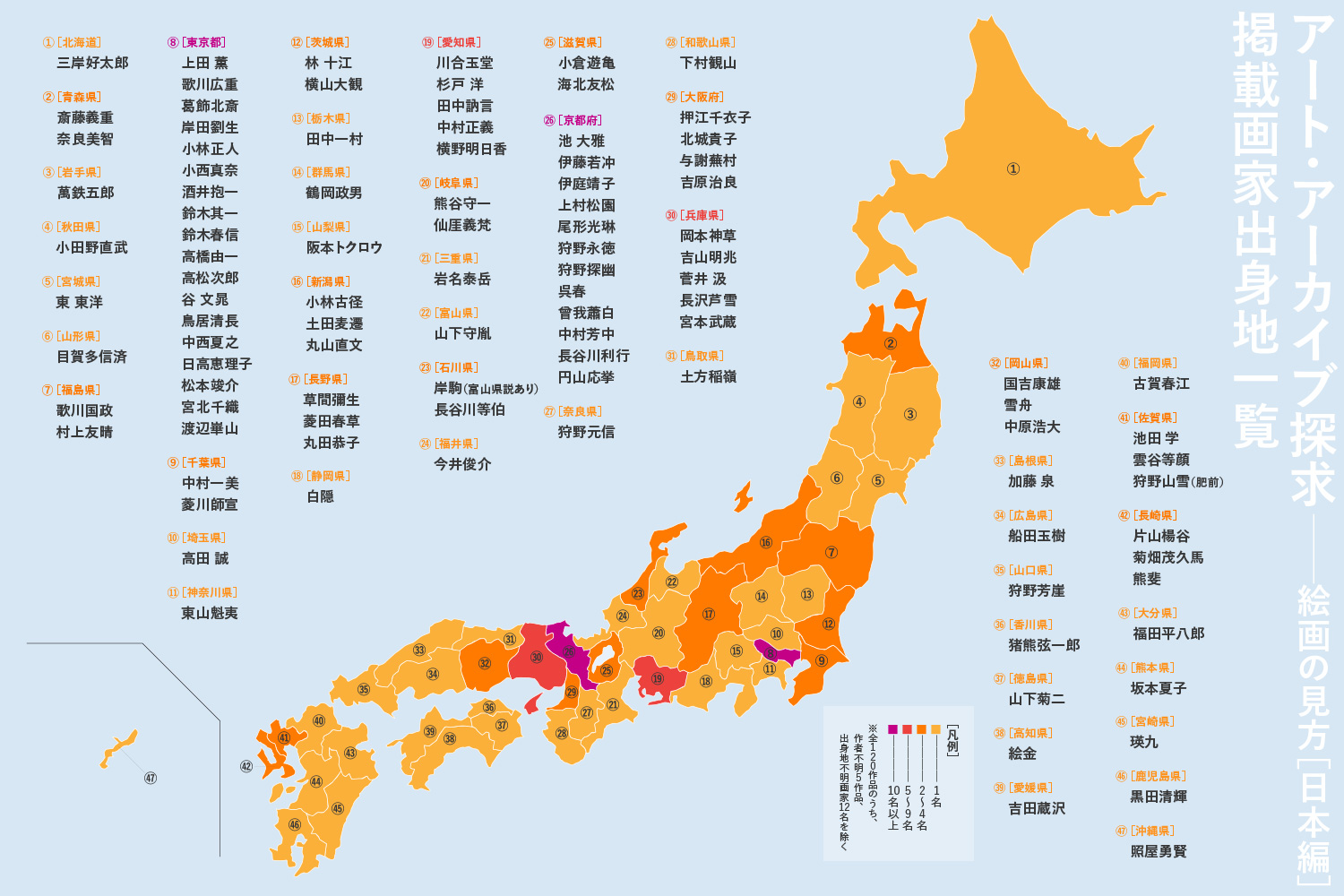

振り返れば、日本人画家103名(作者不明5、出身地不明12)は、画家の出身地が47都道府県に及び(図)、インタビューに伺った先生方は、全国の美術館や大学で活躍されている115名(重複者4名)に達しました。奈良時代から平成の現代まで日本の絵画120点は、鳥の羽毛を貼った屏風絵、巨大な虎の襖絵、ファッション画のような掛軸、梅の香り立つ美人画、細密に描かれたペン画、指で描いたパステル画、写真のようなリアルな絵など、多彩な表現をする日本人の特質を感じさせます。

作品の画像は、実物と一緒に管理している写真に信頼を置き、実物作品を所蔵している美術館や寺院から借用するように努めてきました。美術館のデジタルアーカイブの進展を実感しながら、作品の画像や専門家の考え方を保存し、公開。掲載期限付きの画像は、削除し残念ですが見ることができません。著作権者が見つからなかったり、美術館が作品画像の貸し出しをしていなかったりして取材を諦めたケースもありましたが、名古屋城本丸御殿の復元工事のために見られなかった狩野探幽筆《雪中梅竹鳥図》を除き、119作品を実見に基づいて探求できたことは幸運でした。

日本編を始めた2008年当初は、絵画の写真の多くがポジフィルムでしたが、時間の経過とともにデジタル画像へと推移し、同時に参考文献にもデジタル文献としてURLの記載が増えてきました。デジタル画像を通して実物を見、実物を通してデジタル画像を見るアナログとデジタルをつなぐ「アート・アーカイブ探求」。次号からは世界の絵画を見ていきます。引き続きお楽しみください。

掲載画家出身地一覧

画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。

主な日本の画家年表

画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。

2018年5月

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)