デジタルアーカイブスタディ

日本の美術情報国際発信の夜明け──美術作品や文献をめぐる3つのプロジェクト

川口雅子(国立西洋美術館)

2019年01月15日号

日本の美術館情報が少しずつ開かれてきている。東京2020大会が近づく中で、書籍やアニメ、文化財、自然史といった膨大な資料を横断的に検索できるポータルサイト「ジャパンサーチ」の試験運用が2019年1月から始まる予定であり、美術情報の検索利便性が上がることが期待される。また、美術図書館連絡会(ALC: The Art Library Consortium)では昨年「美術図書館横断検索」の英語版が追加され、東京文化財研究所はゲティ研究所と協定を結び、日本美術に関するデジタル情報を「Getty Research Portal」へ公開する予定である。美術館発信の情報量が増えてきたが、日本の美術館は何を、誰のために、どのように情報発信しているのだろうか。美術館の情報化の現場で活躍されている国立西洋美術館の川口雅子氏に日本の美術館情報の現状をご執筆いただいた。(artscape編集部)

1. 国立美術館所蔵品の来歴データ公開

日本の美術情報国際発信事業が動き出した。2018年1月、東京文化財研究所が文献データの国際提供事業を国立西洋美術館と共同で開始、同年10月には美術図書館連絡会がウェブサイトを英語対応にした。文献関連事業が進むなか、独立行政法人国立美術館が同年11月、国際基準対応を目的に収蔵品検索システム拡充を実施している。いずれも海外への情報発信をめざし、複数の機関が共同で取り組むプロジェクトだ。以下、各事業の背景と意義を読み解いていきたい。

独立行政法人国立美術館は、従来から東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館の4館共通の収蔵品検索システムを公開してきた。その改革にあたり打ち出されたのは、美術品の来歴情報の公開である。所有権の変遷史を意味する来歴は、茶道具や刀剣など一部の例外を除き、日本ではあまり注目されていない。ではなぜ来歴なのか。

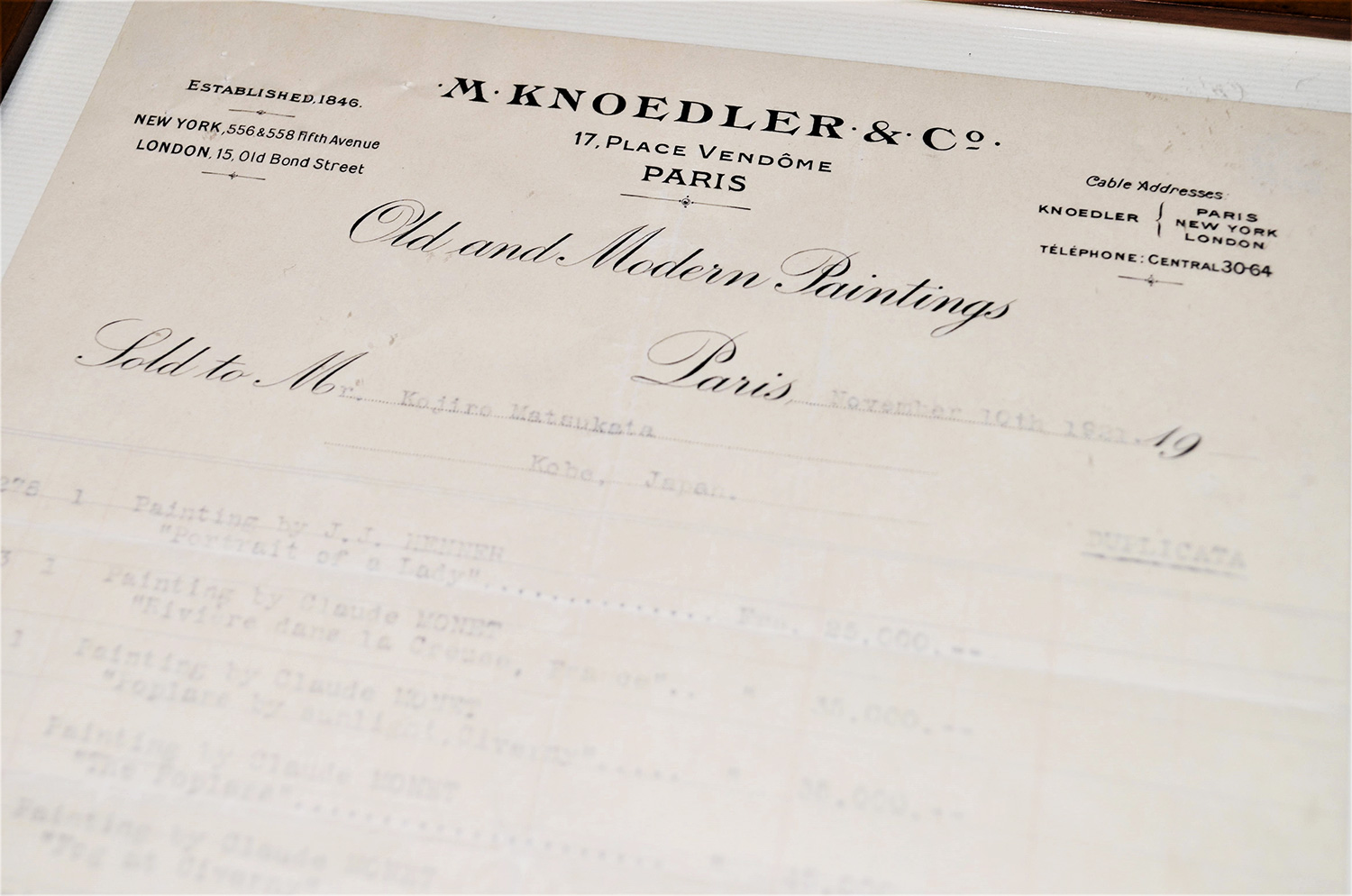

作品の来歴を明らかにする過程でアート・ディーラー関連文書は第一級の資料となる

(ノードラー画廊の作品売買記録 国立西洋美術館所蔵)

海外に目を向けると、世界の美術館やアート市場では来歴が重視されている。背景にナチス・ドイツによる略奪美術品問題があることは周知のとおりだ★1。かりに美術館コレクションに略奪品の紛れていたことが判明した場合、美術館の倫理が厳しく問われ、正当な所有者への返還という事態に発展することもある。なかでも有名なのはグスタフ・クリムトの《アデーレ・ブロッホ゠バウアーの肖像 I》のケースだろう。オーストリア政府を相手取ったユダヤ人遺族の返還訴訟は近年映画にもなった。

だがこれは極端な例で、ヨーロッパで話題になっていても、わが国ではあまり現実味は湧かないかもしれない。とはいえ世界の美術館にとって来歴がもはや無視できないものであることは事実だ。この秋、京都で大会が開かれる国際博物館会議(ICOM)も、2004年改訂の職業倫理規定で、デューデリジェンスという言葉を使って作品収集時の来歴確認の必要性を説く。国際社会は素性の不確かな作品を取引の場から締め出す一方、美術館に対してはコレクションの来歴調査と説明責任を求めるようになっている。

このことは美術館ウェブサイトのあり方に影響を及ぼしている。たとえばメトロポリタン美術館は セザンヌ《廃屋》について、ヨーロッパの大手ディーラー、アンブロワーズ・ヴォラールやパウル・カッシーラーらの手をわたり、松方幸次郎や和田久左衛門など日本人コレクターを経てアメリカ大陸にわたった経緯を日付や取引価格の豊富なデータとともに示している。

ウェブサイトに加え、最近はヨーロッパの主要美術館のフェイスブックでは来歴の話題が取り上げられることさえある。美術館に足を運べば、展示キャプションで目にすることもある。来歴は作品の背景にある歴史や、所有者の財産権といった人権にもかかわる情報であり、決して専門家だけのものではない。それゆえに来歴問題を一般市民と分かち合うことは、美術館の社会的役割は何かと問い、それを担うことと根本では結びついているのではないだろうか。

来歴をめぐるこのような海外動向を踏まえ、独立行政法人国立美術館の馬渕明子理事長(当時)はかつて本誌取材で次のように語った。「世界から見ると日本に作品が所蔵されると、作品の記録が途切れてしまうため、記録や所在が有耶無耶になってしまうことになる。日本に作品が来ても、いつ、どこで、どのような展覧会に出品されたかなど、来歴がたどれるよう、海外の方にもわかる情報を提供することは日本の美術館の義務であろう」★2。

こうして国立美術館はトップダウンにより作業部会を設置し、既存の「独立行政法人国立美術館所蔵作品総合目録検索システム」を拡充、来歴・展覧会歴・参考文献の項目を追加することとなった。一見軽微にも見えるこのシステム拡張は、実は世界のなかで日本が取り残されている問題に一石を投じようとする意図も含まれている。

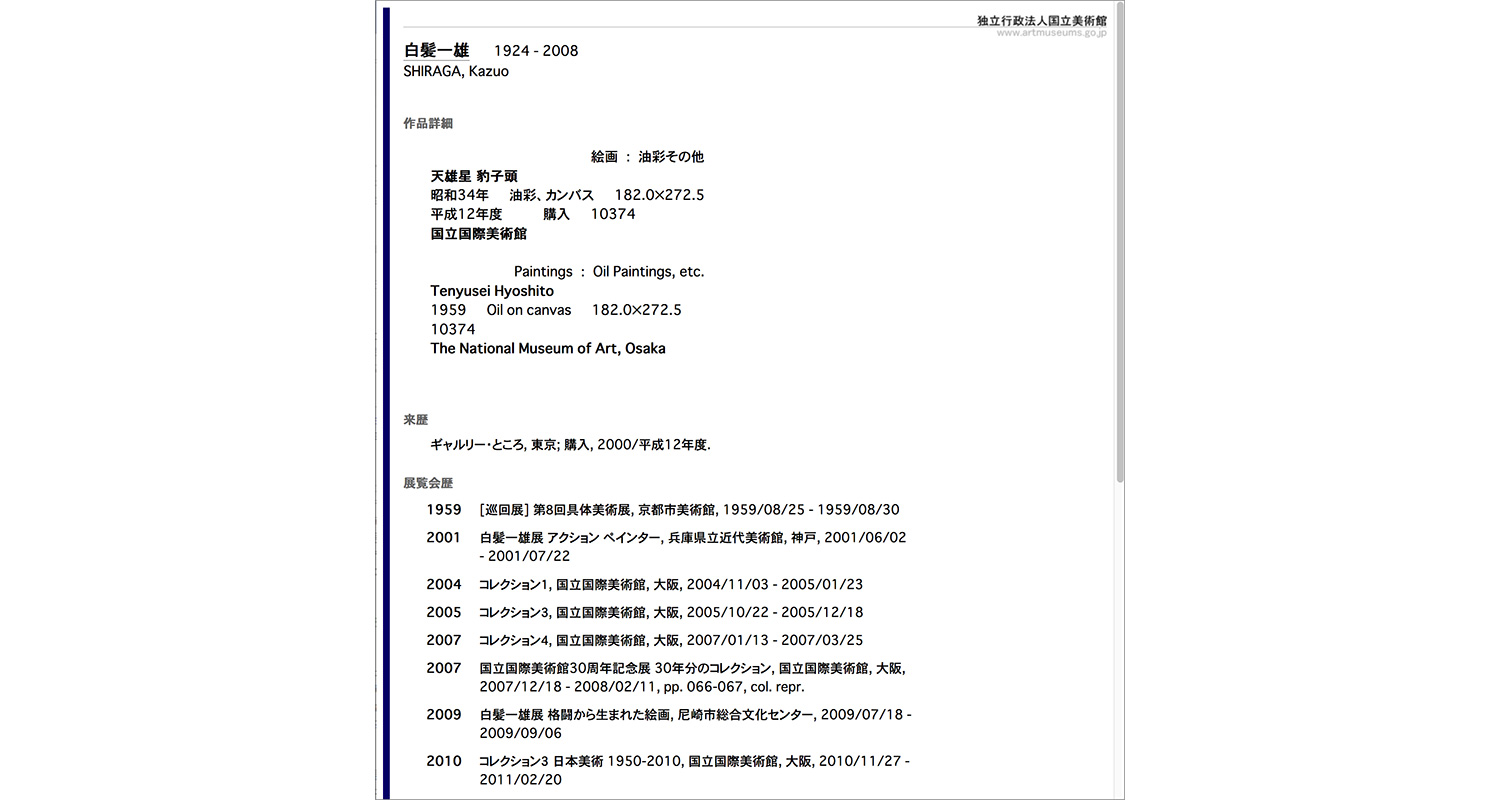

白髪一雄《天雄星 豹子頭》(国立国際美術館所蔵)の作品情報ページ。

これまでなかった来歴・展覧会歴・参考文献データが新たに公開された

とはいえ、国立美術館での取り組みは緒についたばかりだ。たとえば国立国際美術館の白髪一雄《天雄星 豹子頭》は関係者の努力によって格段にデータが充実したが、すべての作品がそうとは限らない。今後、地道な調査の継続が課題となっていくだろう。海外でも来歴調査の重点化にあたり、事業要員として内部スタッフを配置する場合、専任スタッフを新規に投入する場合、インディペンデント・リサーチャーに外部委託する場合などさまざまあるようだ。見落としてならないのは、研究基盤の強化も同時に必要ということである。海外でアート・ディーラーなどのアーカイブ資料の公開が進む背景には、このような来歴調査のレファレンスの需要拡大もある。

2. 「東京文化財研究所美術文献目録」のOCLCへの提供

前項で作品情報とリサーチ基盤の関係性について言及した。リサーチ・ツールのうち、特定の研究テーマについて図書・論文などの資料情報を網羅したリスト、文献目録のことを書誌という。美術分野ではデジタル時代到来のはるか以前から各種書誌が編纂されてきたが、世界の美術図書館関係者は新時代に相応しい書誌作成を課題と捉え、2014年に文献検索システム「アート・ディスカバリー・グループ・カタログ(ADGC)」を構築した★3。以来ADGC委員会は、書誌データ充実のためにさまざまな施策を展開する。

そのひとつがADGCへの既存書誌の取り込みである。前提となるのは、ADGCが世界最大の図書館サービス機関OCLCの生み出した大規模なデータ環境下に築かれているということだ。そのOCLCディスカバリー環境は、二つの大きな集合体から構成する。ひとつはOCLC図書館サービスの加盟館からの蔵書情報、もうひとつは有償・無償のオンライン書誌からの抽出データを集約した「OCLCセントラルインデックス」である。後者のセントラルインデックスに何を搭載するかはOCLC次第だが、美術関係者にしてみれば、美術分野の重要書誌を優先的に取り込んでほしいと考えるだろう。こうしてADGC委員会は、いわばコミュニティの代表として、OCLCとの交渉を数年にわたり重ねてきた。

東京文化財研究所が1936年以来編纂・発行する『日本美術年鑑』[撮影:筆者]

この状況に刺激を受け、日本からの貢献を模索したのが東京文化財研究所と国立西洋美術館である。同研究所は1936年以来、『日本美術年鑑』編纂事業等を通じて、展覧会カタログや雑誌論文の書誌データ約60万件を蓄積する。この膨大なデータがセントラルインデックスに集約されれば、日本美術を調べる世界のさまざまな人が必要な情報をADGCほかで見つけやすくなり、日本の文献情報の可視性も飛躍的に高まるはずだ。こうしてOCLCとの交渉の機会が探られた。

OCLC本体との協議調整で活躍したのは、OCLCと正式なパートナーシップを結ぶ紀伊國屋書店OCLCセンターのチームである。日本からOCLCセントラルインデックスへのデータ提供は国立国会図書館が先鞭をつけていたが、それとの違いを探るなかで、美術展のカタログが東京文化財研究所作成データの強みとして浮かびあがった。こうして展覧会カタログ収載論文の書誌データ5万件の提供が実現したが、その総称が「東京文化財研究所美術文献目録」となったことが示すとおり、最終目標は『日本美術年鑑』の全書誌データ提供である。

ADGC委員会は今回の日本の取り組みについて、美術書誌の充実に資するものとして期待を寄せる。将来、欧文作家名の付与などの諸対策が実現していくことになれば(「Hokusai」「Jakuchū」など)、外国語による検索精度も向上し、日本からの一層の貢献を期待できる。

同時に東京文化財研究所は、美術雑誌や展覧会資料などの専門資料をデジタル化し、その書誌情報をゲティ研究所のポータルサイト「ゲティ・リサーチ・ポータル」へと提供する事業にも打って出た。ゆくゆくはそれらの書誌情報もADGCなどで一元的に検索可能になることが見込まれる。そのときには、日本の美術文献へのアクセスは新時代を迎えることになるだろう。

3. 美術図書館連絡会ウェブサイトの日英2か国語併記

上に述べたADGCは、世界の60を超える美術図書館が参加する事業に成長した。しかし日本からの参加は現状では国立西洋美術館のみである。日本の図書館は概ねOCLC書誌データを採用せず、参加にはデータ変換という大きなハードルがあるからだ。ADGC委員会はそのための助成金を斡旋するが、立ちはだかる壁は金銭面だけではない。非常勤職員によって多くの美術図書館が支えられている実情からすれば、ADGC参加への道のりは険しいといわざるをえない。

その代わりに日本では、ADGCやその前身の美術図書館連携「artlibraries.net」とは別に、国内独自の美術図書館連携が発達してきた。2004年に東京国立近代美術館、東京都現代美術館、横浜美術館の3館により結成された美術図書館連絡会(ALC)である。現在、加盟館は10館を数えるまでになった。

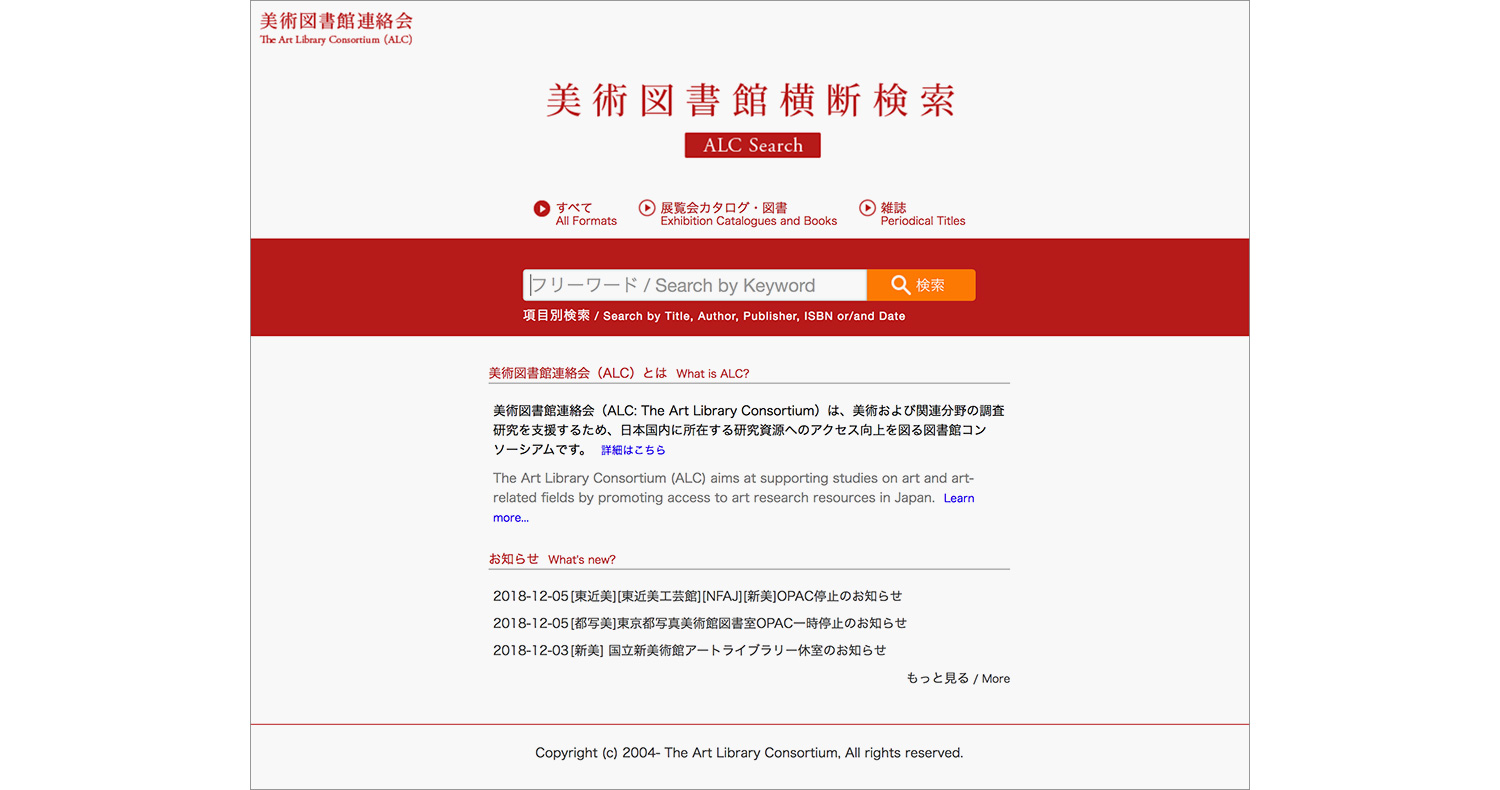

美術図書館横断検索サイト。日英2ヶ国語併記になっている

ALCの活動の柱は美術図書の横断検索システムを提供することである。国内図書館の総合的な蔵書検索手段としては国立情報学研究所のCiNiiがあるが、ALCの美術図書館横断検索はCiNiiにない独自の書誌・所蔵情報を持ち、それとは競合しない。実際、美術文献のユニークな検索手段として、国内のみならず海外の利用者にも活用されてきた。海外の美術図書館員から、日本語の展覧会カタログを整理する際に参考になるという声も届いている。

ALCがサイトを日英2ヶ国語併記にしたことは、こうした海外利用の実状に対応したものである。日本を代表する美術文献検索手段として、ALCが果たしていくべき国際的役割は決して小さくはない。参加館の増加や展覧会カタログ検索機能拡充など、今後のさらなる充実が期待される。

4. 海外からの注目

2018年10月、美しい図書館として有名なカイパース図書館を擁するアムステルダム国立博物館において国際美術図書館会議が開かれた。同会議はADGC委員会が主催する欧米中心の会議だが、第8回を数える今回、日本から初めて報告があった。本稿で取り上げた東京文化財研究所と美術図書館連絡会の発表で、欧米圏以外からの活動紹介として参加者の関心を集めた。美術図書館のプロフェッショナルが集う場で日本の動向が認識されたことは、今後世界とのつながりを一層強めていくうえで、ひとつの足がかりとなったのではないだろうか。なお2本の発表スライドが会議のサイトから入手可能である★4。

アムステルダム国立博物館カイパース図書館[撮影:筆者]

★1──木村浩之「失われた作品を求めて──ナチスによる略奪とグルリット・コレクション」 http://artscape.jp/focus/10099395_1635.html (artscape 2014年6月1日号)参照。

★2──影山幸一「(独)国立美術館理事長 馬渕明子氏に聞く:『法人・国立美術館の野望』──全国の美術館をリードする」 http://artscape.jp/study/digital-achive/10115413_1958.html (artscape 2015年10月15日号)参照。

★3──川口雅子「美術書誌のいま──革新的な美術文献探索システム『アート・ディスカバリー・グループ目録』」 http://artscape.jp/study/digital-achive/10104367_1958.html(artscape 2014年11月1日号)参照。

★4──発表者とスライドのタイトルは次のとおり。

EMURA, Tomoko – The Contribution of The Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, Art Bibliography in Japan for OCLC Central Index.

KAWAGUCHI, Masako – Current Status and Future Prospects of The Art Library Consortium (ALC) of Japan.

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)