キュレーターズノート

足利市立美術館「長重之展 ─渡良瀬川、福猿橋の土手─」/アーツ前橋開館5周年記念「つまずく石の縁 ─地域に生まれるアートの現場─」

住友文彦(アーツ前橋)

2018年11月01日号

栃木県足利市在住のアーティスト、長重之(1935-)の回顧展「長重之展 ─渡良瀬川、福猿橋の土手─」が足利市立美術館で開催中だ。こちらのレポートとあわせ、アーツ前橋で過去に滞在制作を行なったアーティスト10組による展示「つまずく石の縁 ─地域に生まれるアートの現場─」を通して、滞在制作事業が地域とアーティストの双方にもたらすものを同館館長の住友文彦が考察する。(編集部)

「長重之展 ─渡良瀬川、福猿橋の土手─」

地方での活動ゆえに到達した孤高の精神

彼が83歳になったいまでも、私のなかで長重之は「アタッチメント」と呼ばれる1973年に行なわれたパフォーマンスのシリーズの映像に出てくる、おかっぱ頭で眼光鋭く世の中を見ている存在である。そのパフォーマンスで、何度も顔のすぐそばを通る煉瓦から身をかわし、緊張感ある同じ作業をひたすら繰り返しているにもかかわらず、どこか飄々としている姿もほとんど現在の本人のイメージに近い。実際に会って話すと、つねに饒舌に多方面への関心と含蓄溢れる話が始まり、一方で作品の形式は抑制されていて無駄の少ないシャープなものが多い。個人の知識や経験を切り詰めるようにして作品をつくってきた世代のアーティストの良質な例を見るようなところがある。

ただこの回顧展「長重之展 ─渡良瀬川、福猿橋の土手─」を観れば、彼を特定の世代に押し込めるのは難しいこともわかる。ほぼ70年にわたるアーティスト活動は各時代の芸術や社会と同期するように変化し続けているからである。それは特定の素材や表現形式を追求するために繰り返し作品をつくり続けるのではなく、むしろ自分とその周りの社会を注意深く観察し、そこで変化し続けていくものを感じ取ったことから表現してきた軌跡である。特に注目されるべきと考えるのは、声高に政治や芸術論が交わされた1960年代を経験したのち、高邁なコンセプトよりも日常の生活実感を軸に作品をつくり続けているところである。自分が何者で、どこに住み、どんな生活を送っているのか。家族や自分自身の生活がどのように営まれているのか。長はそうした意識を持って作品をつくり続けている。

今回の展覧会図録と展覧会前に行なわれたインタビューを参照すると、個人が歴史や社会とどのように結びついているかを冷静に見据え、地方都市で作家活動をしてきたからこそ到達した孤高の精神が、この国の美術教育や制度の壁をやすやすと乗り越え、グローバルな美術批評と共時的に歩んできたことに気づく。

知覚の問題を問いながら

長重之《火夫(C)》(1962)足利市立美術館蔵

長重之《火夫(C)》(1962)足利市立美術館蔵

長重之は東京藝術大学の図案科を卒業した父親を持ち、1935年に東京・日暮里で生まれている。小学生のときに父親の実家のある栃木県の足利に疎開し、現在もそこに住み続けている。やがて高校生のころに周辺の教員や美術家たちと知り合いながら作品制作や発表を開始するが、高校を出て足利ガスに就職したところで過酷な労働を経験する。その体験をもとに描かれ、実存主義や麻生三郎などの影響も感じさせる《火夫》を日本アンデパンダン展、読売アンデパンダン展の双方に出している。

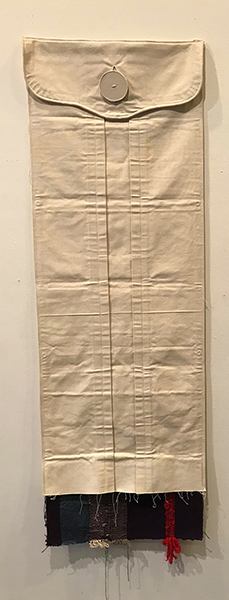

その後、1968年に「ピックポケット」のシリーズを村松画廊で発表。これは木枠の中に布でつくられた巨大なポケットがいくつも展示された個展である。今回の展覧会ではその前に絵画として発表されたポケット作品も一緒に並べられている。視覚の問題を問うた影論争や「トリックス・アンド・ヴィジョン」展など同時代の美術作品と共鳴しているようにも見える非常に興味深いシリーズである。そして、足利では移動と記録に意識を向けたパフォーマンスイベント「ロードワーク」に取り組む。1971年には「画廊及び自宅周辺による複合展〈無題〉」を村松画廊と足利の自宅で開催し、73年には築250年の実家の母屋を解体し、それを記録する映像《原野II》を制作している。

このころ、高山登や榎倉康二らと「点展」(1973、1975、1976、1977)にも参加し、関東平野に広がる開催箇所を地図として記したポスターによって自らの居場所を鮮明に示しているのも非常に印象的である。その第1回では、横浜の汲沢団地でポケットシリーズで使用したのと同じ大きなテント地の布を風で大きく膨らませるイベントを行なっている。すぐに近所の子どもたちが中に入り込んでお互いの姿が見えなくなる面白さを見つけ出して遊び始める。しかし、境界となって視界を妨げる布地はつねに動き続け変化する。それが四角い建物と広場の新興団地のなかに介入した異物のようにも見えるとても印象深い映像記録も残っている。

長重之《ピックポケット68》(1968)

長重之《ピックポケット68》(1968)

点展ポスター(1973)

点展ポスター(1973)

このように長は実に短期間の間に、知覚の問題を問いながら良質なアッサンブラージュ、ハプニング、アースワークの作品を発表していた。そのなかで「ポケット」は、服についてつねに身近にあるものでありながら、何かを内包した不可解な存在であり続けるものでもあり、わかりそうでわからない存在は自分自身でもあるような気がする、とインタビューで述べている。また、布という身体に近い素材にも長はこだわっていたのではないかと推測できる。それは、そのあとのパフォーマンスで自らの身体感覚と知覚にこだわり続けていることや、染め物の図案を制作していた父親の影響もあるだろう。使用している布はテントに使われる丈夫な生地で、病院で患者が寝ている畳を直す職人が長い針を使っているのを見て制作を思いついたらしい。

つまり、すでにこの時期の作品のなかにも後期の生活やアイデンティティと作品が結びつく芽は見出せる。以下のようなコメントに注目してもらうと、歴史や政治への関心と美術との関係をどのように見ていたかを知ることができる。

長:それでね、結局ね、60年代はね、万博はね、ものの世界に行かなくてね、環境に流れちゃったんだね。それがね、みんな俺たちの世代はね、我が家の春が来たような感じさ、みんな作品をつくらせてもらったんだから。で、岡本太郎がピークだよ。だけどね、やっぱり批判勢力がいたんだよね。で、あん時は横尾(忠則)さんなんかも結構色んな作品を作ってね。藤原和通も何か作ったって言うんだよね。その頃。だけど彼は若いからさ、まだあんまり注目もされてなかった。で、俺はね、それを見てさ、もううんざりしたんだよ。なぜうんざりしたかというと、それは、たぶんね、俺んちの歴史を見ているから。そんなはずないよって。

俺は「もの派」とどこかで繋がちゃったというのは、この古い家ですよ。古い家はね、みたらさ、どうってことないものだよね。現代社会になって、色んなものが出てくる以前に、ものみたいのはあったわけですよ。で、俺はね、古い家を受け継いでね、このものものしさに嫌になっちゃってた。でね、本当にね、火でもつけて燃やしちゃおうかと思ったんだから。広い家でさ。不便でさ。その代わり、真っ黒になった古い柱だろ。煤だらけでさ、それはもう、「もの派」が体験したくらいの感じだった。ただ、「もの派」とかなんとか言わなかっただけ。で、結局さ、家が、士族でさ、地主なんかやっていたそういう制度がそっくりね、その延長線で、現代社会を繋げていったんだよね。で、ほら、アメリカが形式的には財閥を解体したわけ、で、一旦は、住友や大手など解体はしたんだけど、みんな復活しちゃったわけね。そしたら、どうっていうことはない、要するに農地解放したというのは、農民を救うこともあったと思うけどさ、むしろものをもっと自由化したかったんだよね。だから、地主が持っているものを解放することで、市場ができたわけでしょ。で、日本はさ、土地がなくっちゃ景気がよくならなかったんだもん。やっぱり資本家は知っていたんだろうね。そうすると、よく見るとさ、みんな繋がっているわけですよ。その繋がりの中でさ、やっぱり美術をやりたいなと思いだしたからね。

ただ、まったく新しいアメリカ的なものとかさ、影響は受けたけど、以外と繋がっているところがあったと思うんですよね。生活の足元の中で、だけど時代の流れは、万博みたいな、一つの時代でもあるんだろうけど、ちょっと違うんだよね、資本主義社会の構造の表れみたいなね。向こうはね。

(長重之インタビュー[日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ ウェブサイトより引用])

若い医者たちとの交流を経て

また、彼は足利富士見台病院で作業療法士アシスタントを1963年から務めていた。その前に勤務していたガス会社では勤めていた先輩でガス中毒にかかった人が、群馬大学の精神神経科で治療を受けているのを見ていた。当時の精神医療の病院は閉鎖病棟を開放させていく過程にもあり、新しい医療の考え方に前向きに取り組むやる気みなぎる若い医者たちとの交流がかなり長を刺激したらしい。また、ダウン症の長女の養育についても大いに助けられたとも述べている。とても興味深いのは、院長が病院内で精神病患者の描いた絵を展示する提案をしたときに、長は「その絵を通して患者を治療するような仕事だったら、俺は手伝わない、って言った。で、その時反論したんだよ。昔の教科書はね、ゴッホだのムンクがね、病気の文化人っていうんで、それが教科書に出てたらしいんだよ。で、そんなんじゃねんだって。そんな気持ちがあったもんだから、とにかく開放して、みんなが平等に生きていくような社会がほしい。それなんでね、クラブ作ってさ、自由画の教室で、俺は何も教えない」と述べたというエピソードである。

ここには病院勤務を通して患者として付き合ってきた人たちに創造的な表現力を見出したり、その個性を認めてきた経験が背景として感じられる。また、昨今のアールブリュットやアウトサイダーアートなどをめぐる議論、あるいは専門家と非専門家の間の関係性がアートプロジェクトや芸術祭で関心を持たれるときに耳にする問題ともつながる。長はひとりの美術家としての活動と生活のなかで感じ取ってきたことを同じ地平においてとらえ、このような問題と向き合ってきた。教育や福祉、そして美術教育を考えるうえでも、たとえば長が障害を持つ人と行なってきた共同制作に着目することができるだろう。今回の展覧会でも、ひたすら飛び立つ飛行機を正確に描き続ける西澤彰や「さおり織」を行なう娘の花子との共作が展示されていた。

固定化されがちなものに、あえて流動化のしるしを見つけ出す

長重之/長花子《ピックポケット(B)》(2001)

長重之/長花子《ピックポケット(B)》(2001)

それから「ポケット」のシリーズは1990年代に入って、透明のビニールを使って制作され、その中に自分自身や家族の歴史に関する資料や同時代の世界情勢を知ることができる資料を入れた作品が発表されるようになる。その資料は作品制作のためなのか判然としないまま透明になったポケットの中に納められ、そうした言葉やイメージの断片を眺めながら鑑賞する。これには、冷戦体制の崩壊後、明確な西東の区分けを超えて民族や共同体のアイデンティティや記憶を模索する表現が数多く生まれたこととの共時的な関係を感じる。もちろん、もっと前からロードワークなどの仕事によって地政学的な関心を示していた時代にさかのぼって、長が自らの家族のルーツやアイデンティティを探索してきたことを見出すこともできる。彼は自分が何者であるかをほかと対置させ自己アイデンティティを訴えているわけではなく、土地や環境、政治と人間関係が有機的に関連性を持っているところが実に面白い。

日本ではアイデンティティを主題にする作品があまり好まれない傾向があるような気がするが、それはおそらく近い将来変わるだろう。民族や国籍、あるいは性差をめぐるせめぎ合いは、もっと多様な属性の違いのなかに自らを置く視点をすべての人に与えるはずだ。長の作品でも何らかのアイデンティティを固定させていくのではなく、むしろ過去にさかのぼるときも、自分自身の半生を振り返るときも、簡単には同定させることができない揺らぎであるとか、矛盾であるとか、どうしてもグレーになってしまう部分に意味を持たせているように見える。つまり、家族や土地によって固定化されがちなものに、あえて流動化のしるしを見つけ出すようなところが特徴的だ。例えば、足尾銅山鉱毒事件をめぐる田中正造と長の祖父との関わりに目を向けると、長の祖父は支援者としても離反者としても歴史で扱われる可能性がある。そうした簡単に白黒つけられない、土地や自然と人間の営みを表現する手段として、長は美術作品の制作を粘り強く続けてきたことを今回の展示で知った。そして忘れられない印象を持つ長の眼に、都市部から距離をおいて生活と表現を結びつけることで近代社会を鋭利に批判する思想が宿ることには大きな可能性を感じた。

「長重之展 ─渡良瀬川、福猿橋の土手─」

会期:2018年9月15日(土)~11月4日(日)

会場:足利市立美術館(栃木県足利市通2-14-7)

公式サイト:http://www.watv.ne.jp/~ashi-bi/2018Cho.html

学芸員レポート

アーツ前橋開館5周年記念「つまずく石の縁 ─地域に生まれるアートの現場─」

展示室を出て行なう展覧会

これまでごく小規模の予算がない展覧会から国際展まで本当にさまざまなタイプの展覧会を何十回と私は行なってきたが、同時に連続して二つの展覧会が1週ずれて開始する経験は初めてだった。というのも、今年はアーツ前橋が5周年を迎えるため、館内で行なわれている「岡本太郎と『今日の芸術』」展と同時期に地元の商店街と共催で街なかのスペースを使った展覧会を行なっているからである。美術館の展示室を出て行なう展覧会は、場所の交渉、それにともなう展示プランや予算の変更、運営体制の確保など困難さが大幅に違う。実施するべきかどうか、かなり躊躇したが、前述した困難よりも美術館と隣接する地域住民と共催事業ができることの意義のほうが大きかった。それに加えて、担当学芸員を除き、これまでの多くの事業に関わってきた地元のアーティストや地域の人たちによってスタッフ体制が組まれたことは、地域と関わるアートプロジェクトを実施していくステップとして大きな礎になったのではないかと思う。

いまでは芸術祭などが数多く見られ、こうした街の空きスペースを使う試みはもはや珍しくない。しかし、これは芸術祭を目指したのではなく、滞在制作事業が持っている可能性を多くの人に伝えることと、地域の文化や歴史と向き合うアートプロジェクトを継続的に行なっていくうえで必要な人材や経験を積み重ねていくことを目的と考えた。

「つまずつく石の縁 ─地域に生まれるアートの現場─」展(以下、「つま石」展)は、週末のみ12日間の短い期間で、アーツ前橋に隣接する商店街に点在するように10作家が作品を展示する展覧会だ。以前も書いたように、前橋市の中心商店街はどこに行くのもほぼ歩いて10分ほどのコンパクトな大きさで、そのなかに商店や飲み屋、唯一残った百貨店などが集まっている。そこに美術館と文学館、アーティストランスペースが三つ、街づくりの団体のスペースが二つ、ほかにも展覧会や公演が行なわれる会場が隣接地域も含めて五つほどあり、季節のいい秋になると毎年周りきれないほどあちこちでアーティストたちのイベントが行なわれる。しかも自主的な活動が多く、小規模で実験的な表現を行なうことができているのがとてもいい。それは地元のアーティストに限らず、前橋に来て作品を発表するアーティストにとっても貴重な土壌となっているのではないだろうか。

開館に先駆けて始まった滞在制作事業

アーツ前橋の滞在制作事業は、開館前の2011年に始まった。ワークショップや展示、アートスクールなどとあわせてアーティストの招聘と滞在を行なったのは、建物がなくても小さな空きスペースで始めることができるからで、しかも美術館の開設準備をする過程でアーティストとじっくり話をする時間を持てる良さがある。偶然、東日本大震災と重なったこともあり、1人目として招いた照屋勇賢と地元アーティストの間にはアートや美術館の持っている役割について深く意見を交わす機会が生まれた。何度かあったそうした集まりに、たまたまオランダから帰国していた萩原留美子が顔を出すこともあり、彼女はその後滞在制作事業に参加し、今回も言語コミュニケーションが生み出す齟齬についての作品を展示している。オランダ在住が長い彼女はユーモアをめぐるレクチャーパフォーマンスのビデオ作品と小さなオブジェを、長く使われていなかった空き店舗の空間をうまく使い展示をしているのだが、今回の展覧会タイトルの元になった「つまずく石も縁の端」という諺のような経験も数多くしているはずだ。

萩原留美子《ゴースト・イン・サイレンス》(2018)[撮影:木暮伸也]

萩原留美子《ゴースト・イン・サイレンス》(2018)[撮影:木暮伸也]

現在の滞在制作事業は、年間を通して推薦委員から挙がった候補から海外アーティストを2名、公募で群馬県にゆかりのある国内アーティストを2名招聘している。約2カ月ほどの滞在期間で作品制作や調査を行ない、作品の完成や展示は条件に含めず、その間に必ず1回は公開イベントを行なってもらっている。それはオープンスタジオやレクチャーなどどんな形式でもよい。それでも、ほとんど展覧会に近いオープンスタジオを行なうアーティストもいるし、これまで滞在したアーティストの作品が美術館のコレクションになったこともある。

ただ、滞在はそんなに長い期間ではないので、作品制作のための調査やこれまでと違う新しい作品の試作機会にするアーティストが多いのではないかと思う。結果的には、毎日前橋で生活し、人と会うなかで、その歴史や文化と出会い、それが作品制作に大きな影響を与えることが当然多い。招いたアーティストには毎回、滞在期間中に考えた作品制作のためのアイディアを言葉で残してもらうのだが、今回は美術館のカフェの壁にそれらをすべて展示した。それぞれ年齢も国籍も異なるアーティストたちが前橋を訪れて感じたこと、考えたことがまだ見ぬ作品の想像を誘う。実際、そのなかのいくつかは滞在制作の終了後に実現し、海外の美術館やアートスペースで発表されている。「つま石」展では、そうした作品を前橋の人にも見てもらうために里帰りさせることもできた。

同時代に生きるアーティストが何に関心を向け、どのように作品を制作するのか

国内の美術館で滞在制作事業、すなわちアーティスト・イン・レジデンスを行なっているところは決して多くない。当館もコレクションを持ち、企画展や巡回展を行なう美術館の作品収集/保存/普及活動と滞在制作事業を両立させるのは容易ではない。しかも一般の人たちに多く目に触れる事業ではないため成果が見えづらい。しかし、それでも継続しているのは、この事業が持つ役割はラーニングプログラムに等しく、長い目で見れば小さくないからだ。

まず美術の調査研究として、同時代に生きるアーティストが何に関心を向け、どのように作品を制作するのかを知る機会としてこの事業は最適である。これは展覧会企画や準備の過程でもある程度知ることができるが、個々のアーティストの制作活動を間近に見ることで、自分たちの限定された関心だけではない新しい発見がある。特に、多くのアーティストはどんな作品をつくるか、プランがまっさらの状態で出会い、あるいは当初のプランが大きく変わることもあり、何もない状態からどんな材料を手にして、何を見に行き、誰と出会い、作品が生まれていくのかを見ていくのは大変興味深い。そこには必然も偶然もあり、想像力の飛躍と技術の積み重ねにものをつくり出す面白さが凝縮されている。

それから、活動のなかで人と人とが関わり合うことも魅力のひとつである。地域のアーティストや商店街の人たち、あるいは美術以外の専門家が制作活動を助けることは多い。文化や職能を超えた交流にアーティストや地域の人が大きく刺激を受ける場面を何度も目にする。また、アーティストがそれまで経験してきた人生と滞在している期間の生活がどのように出会うのか、社会や生活と作品制作がひとつの地続きのようなものとして見えてくる。

こうしたアーティスト・イン・レジデンスが持つ特徴から得られる経験は、分類や理念のなかに美術をとどめるのではなく、もっと個別の生と近づけて考えていくきっかけを与え、近代的な管理のための制度であった美術館のプログラムに影響を与えているはずだ。

前橋で活動するアーティスト山本千愛と展示作業を行なう木村崇人[撮影:木暮伸也]

前橋で活動するアーティスト山本千愛と展示作業を行なう木村崇人[撮影:木暮伸也]

アーティストと地域の相互的な学びの過程

展示内容について詳細することは紙幅の都合でできないが、今回制作された一冊の本と参加アーティストのなかでもっとも最近滞在したイルワン・アーメット&ティタ・サリナの作品にだけ触れておこう。

展覧会と同名の『つまずく石の縁』ブックは、パスポートとして各会場で提示してもらう冊子である。しかしガイドブックでもないし、図録でもない。これには長い間滞在制作事業のコーディネーターを務めている福西敏弘と、演劇作品の脚本演出を行なっている小出和彦が執筆した。アーティストの調査や制作活動を近くで見続けた福西が地域の文化や歴史との接点を中心に回想的に文章を書き、小出が地域の人たちの目線から見たアーティストたちの活動をフィクションとして書いている。二人とも美術の専門家ではないので、作家や作品について詳細するよりも日常の生活の目線からアーティストたちの感性をとらえている。来場者はこの本を手にして、各会場と街のなかのお店をめぐってもらうことになる。作品を見ただけではわからない滞在中のアーティストの行動が、あるいは地域の知られざる場所や人と出会っていく風景が実際に見ている街の風景に覆いかぶさる。この二人をはじめ、いろいろな地域の人たちが招聘アーティストと関わり、今回の展示のために再会し、一緒に展覧会の準備を行なった。すでにひとつの事業の枠を超えていろいろな知識と経験の交換が行なわれているように思える点は、アーティスト・イン・レジデンスが長期的に地域の文化振興として意味を持つ点だと思う。

イルワン・アーメット&ティタ・サリナは昨年冬の滞在中、驚くほど精力的にこの地域に住むインドネシア人コミュニティの間に入り込んでいった。彼らの場合は、来日が初めてではなく知り合いもいるため、群馬県内だけでなく全国を飛び回っていた。移民と火山活動に関心を向け、それらをめぐるインドネシアと日本の社会の認識の違いを作品制作の動機づけにしていた。知的好奇心と行動力が密接につながり、私たちの周りで確実に増加していながらも関わりの薄かった外国人学生や労働者を招き入れ、彼らの生活実態を明らかにしていった。展示作品は、これまで日本に来たインドネシア人労働者たちを江戸時代までさかのぼり、戦時中、そして近年までの歴史をたどるものだった。そして、廃墟に近かった展示スペースに積もっていた埃やインドネシア人労働者たちの家の埃を集め敷き詰め、普段直視することがほとんどないその埃を、歴史のなかでも顧みられることが少ない労働者に重ね合わせたのである。 暗い部屋に置かれたテーブルには埃が積もっているのだが、そこに顔をつけた労働者たちの汗がそのまま残り、いくつもの顔が浮かび上がり、感覚を揺さぶる詩情と政治的な問題を結びつける美しい作品だった。

イルワン・アーメット&ティタ・サリナ《南からのささやき》(2018)[撮影:木暮伸也]

イルワン・アーメット&ティタ・サリナ《南からのささやき》(2018)[撮影:木暮伸也]

アーティスト・イン・レジデンスは、展覧会や講座のように知識を伝達するような事業ではない。アーティストにとって知らなかった出来事や知識と出会い触発されることは、芸術表現における技術を洗練させていくことから離れ、ゆえに新しい学びの機会を得て作品づくりを行なうことになる。一方の迎え入れる地域の人々にとっては新しい文化に触れることになり、つまり双方にとって相互的な学びの過程として機能しているはずである。異文化交流という口当たりの良い標語を超えて、何かを一緒につくり出す過程を共有することで深い学びに達していることが多い。何度となく繰り返されるつまずきを受け入れ、行き先のわからぬ道をともに歩むことを楽しむ。そんな隣人たちに恵まれたことを幸運に思う。

アーツ前橋開館5周年記念「つまずく石の縁 ─地域に生まれるアートの現場─」

会期:2018年10月12日(金)〜11月4日(日) ※金土日のみ

会場:前橋中心市街地周辺

出品作家:アンナ・ヴィット、イルワン・アーメット&ティタ・サリナ、梅沢英樹、片山真理、木村崇人、ケレン・ベンベニスティ、衣真一郎、ダラ・リーヴス、萩原留美子、ヘヴン・ベク

展覧会公式ページ:https://www.artsmaebashi.jp/?p=11762

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)