もしもし、キュレーター?

第6回 「ひとりの人間として扱ってもらう」経験に出会う場所を──森山純子(水戸芸術館)×赤井あずみ(鳥取県立博物館/HOSPITALE)[前編]

森山純子(水戸芸術館)/赤井あずみ(鳥取県立博物館/HOSPITALE)/杉原環樹(ライター)

2023年03月15日号

学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。今回と次回は、2025年春の鳥取県立美術館の開館に向けて準備を進める赤井あずみさんが、そのなかで出会った悩みを携えて、水戸芸術館のオープン当初から教育普及事業に携わる森山純子さんを訪ねます。

書籍『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(集英社インターナショナル、2021) にも登場し、あらゆる文脈の人々と美術との接点のつくり方を模索し続けている森山さんは、ご自身も水戸出身。市民からの風当たりも強かったという1990年の開館当初から現在に至るまで、教育プログラムやボランティアスタッフとの協働、「高校生ウィーク」といったチャレンジングな試みの数々を通して開かれていった、水戸芸術館の奮闘の過程を伺ってきました。(artscape編集部)

[取材・構成:杉原環樹/イラスト:三好愛]

※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。

「日常生活と現代美術はつながり得る」という確信

──はじめに、今回、赤井さんが森山さんにお話を聞きたいと思われた背景からお話しいただけますでしょうか?

赤井あずみ(以下、赤井)──前回、黒部市美術館の尺戸智佳子さんに指名してもらい、教育普及の話が多かったこの連載に参加しました。私は教育普及が専門ではないですが、勤務先である鳥取県立博物館の外の街中で行なっている活動に興味を持ってもらったようです。その対談では、美術館や美術に市民を巻き込む難しさがあることを私もあらためて感じたのですが、同時に、尺戸さんから、私がそれを比較的うまくやれているように見える理由を「赤井さんの人間力」という風に言われ、「本当にそうなのかな?」というモヤモヤも正直残ったんですね。

それでは、美術館と市民をつなぐうえで大切なこととは何なのか? この問いが私にとって切実なのは、いま、2025年に新設される鳥取県立美術館の準備中で、そこではラーニングプログラムに力を入れる予定だからです。鳥取は47都道府県で一番人口が少なく、いわゆる観光施設として入館者数を伸ばすという方向性よりも、住民にとっての社会教育の面を強く打ち出そうとしているんですね。私は教育普及担当ではなく、学芸員として現代美術分野の企画を担当しているのですが、「難しい」「わからない」という反応も多く、作品と鑑賞者をつなげる活動も大きな仕事として考えて試行錯誤してきました。

そこで、日本の「現代美術館」の代表格である水戸芸術館(以下、水戸芸)で、立ち上げからずっと教育普及を担当されている森山さんにお話を聞きたいと思ったんです。水戸芸は1990年の開館ですが、森山さんはどのくらい前からいらっしゃったんですか?

(左)赤井あずみさん

(左)赤井あずみさん

森山純子(以下、森山)──開館の1週間前からです。当時はアシスタントは私しかいなかったので、主な仕事は年上の学芸員の皆さんのサポートで、教育の仕事は3割ほど。目の回るような忙しさでした。

──水戸芸に入られたきっかけは何だったんでしょうか?

森山──私は茨城大学の教育学部美術科の出身で、生まれたのも水戸芸の3軒先の産婦人科という、超地元民です(笑)。父が体育教師で、話の内容ではなくて態度が悪いという理由で怒られるような環境で育ったので、逆に、美術や美術の先生がもつ、その人が何をしたいのかを聞いてくれる大人の匂いに惹かれ、少しずつ美術に近づいていきました。

森山純子さん

森山純子さん

芸術館の計画が立ち上がったのは、ちょうど私が大学生の頃です。佐川一信★1さんという当時の市長が元演劇青年で、「ハコモノをつくるだけでなく今後はソフトにお金をかけるべき」という革新的な考え方の持ち主でした。

水戸芸の設計は磯崎新さんで、建築現場を仕切ってらしたのは当時磯崎新アトリエにいた青木淳さん。その事務所で模型をつくる仕事があり、水戸芸の委員だった茨城大学の先生から「興味あったよね?」と誘われ、バイトで入ったのがいまにつながる始まりでした。

そのまま開館直前に人を探していた教育普及の枠に誘われてアシスタントスタッフになりました。周りは長谷川祐子さんなどいまも活躍されている方が多く、急に最先端の現場に入ったのでたじろぐばかり。とんでもないところに来てしまったと(笑)。もちろん刺激的な毎日でした。ただ、業界の注目は集まる一方、現代美術なんて見たことがない市民には拒否反応も多くありました。その乖離を埋めるべく水戸芸で教育プログラムが盛んになったのは、必要に駆られた面も大きいんです。

私のギャラリートークデビューは惨敗。あとで思えば乱暴な話で、まったくレクチャーなしで「お前教育だから行ってこい」という感じで、開館展でお客さんの前に放り出されました。当時はまだ、何かひとつの答えを言わなくちゃ、解説しなくちゃと思っていました。

けれど、最初の数年で、さまざまな作品と作家、市民活動に触れて、その考えは覆されていきました。現代美術は社会の写し鏡で、多様なものの見方を許容すると実感していったのです。自分の経験を踏まえたら、市民の日常生活と現代美術がつながらないわけがない。じゃあ、それをつなげるにはどうしたらいいのか。90年代からずっと、それをもがきながら考えてきました。

対話の主体としての市民ボランティアの導入

──「日常生活と現代美術はつながるはず」という考え方は、当時はまだ珍しいものだったんじゃないでしょうか。そうした考え方はどのように身につけられたんですか?

森山──職場のなかでは共有されていたと思いますが、当時の上司だった黒沢伸★2さんの影響は大きかったです。黒沢さんは開館当初から美術館と市民をつなぐ取り組みをいろいろ試していたんですね。例えば、開館と同時に「Qボックス」といって、美術館に箱を置き、質問を入れると学芸員が答えます、という取り組みを始めました。でも、これは数カ月で破綻しました(笑)。

赤井──目安箱みたいですね。何がダメだったんでしょう。

森山──批判も含めて質問が多すぎて、真摯に答えようとした学芸員側から悲鳴が上がりました。ほかにも、美術の先生のために展示室のスライドセットをつくり、説明会を開いたのに2人しか来なかったり。こちらのビジョンや思いと、市民がつながっていないことがすぐにわかりました。トライアル&エラーの日々でした。

次に取り組んだのは1992年の「美術教育ボランティア」という市民ボランティアの募集で、これは現在までつながっています。専門家ではなく、一般の市民の方が来館者とアートについて語る、近年でいう「対話型鑑賞」の試みです。当時、対話することに特化した募集は先駆的だったと思います。

募集人数は10人でしたが、80人ほどから応募があり、県内10人、県外から7人が参加する非常に熱っぽい集団ができました。メールもない時分、連絡手段は電話だけで、定例会も毎回5~6時間におよび大変でしたが、この頃、ボランティアとは何なのかをひたすらみんなで議論した時期です。例えば、『ボランティア通信』というものを発行していたのですが、それをお互いにどこまで推敲すべきなのか、とか。作品を伝えること以上にそういうことをたくさん話しました。

赤井──その議論の時間は必要だなと身に沁みて感じます。そこから立ち上げないと、途中で倒れちゃうというか、「何をしてるんだっけ?」ってわからなくなって終わってしまいますよね。

森山──そうですね。阪神・淡路大震災を機に「ボランティア元年」と呼ばれることになる1995年より前の話で、「ボランティア」という言葉が熟成されておらず、自分たちの呼び名をどうするかについてもさまざまな議論がありました。

でも、そうした話し合いのなかから、子どものためのプログラムがやりたいとか、建築ツアーをやりたいとか、いろんな案が生まれてきました。すでに交流カフェが必要というアイデアも。そうした自主性が、黒沢さんが水戸芸を辞められた2000年代以降の活動にも風土として残り、いまも活動に反映されていると思います。

参加する人の現実に合わせたシステムの設計

──2000年を迎えた頃は、どのような活動の変化があったのでしょうか?

森山──その頃から、企画展に参加するアーティストのなかにも、市民が関わるプロジェクトを志向する人が増え、芸術館の学芸員全体で教育普及活動にもっと関わろうという機運が生まれました。そのきっかけが、水戸の街で人々がアートを通して交流するプログラム「カフェ・イン・水戸」(2002-)です。

「カフェ・イン・水戸2004」での、子どもたちとボランティアスタッフが街中展示を巡りながら俳句をつくるワークショップ「ハイククルーズ」の様子。

「カフェ・イン・水戸2004」での、子どもたちとボランティアスタッフが街中展示を巡りながら俳句をつくるワークショップ「ハイククルーズ」の様子。

「カフェ・イン・水戸2004」で水戸芸術館広場に設置された、椿昇+室井尚による巨大なバッタのオブジェとそこに集う人々。

「カフェ・イン・水戸2004」で水戸芸術館広場に設置された、椿昇+室井尚による巨大なバッタのオブジェとそこに集う人々。

「カフェ・イン・水戸2011」ギャラリーツアーの様子。東日本大震災により建物が損壊し、休館を余儀なくされていた水戸芸も、このイベントを機に活動を再開した。

「カフェ・イン・水戸2011」ギャラリーツアーの様子。東日本大震災により建物が損壊し、休館を余儀なくされていた水戸芸も、このイベントを機に活動を再開した。

一方で、美術教育ボランティアのチームは、黒沢さんが辞めた後の1999年に一度解散したのですが、2000年に活動が再開されました。以前はすべてのプログラムへの全員参加が基本でしたが、リニューアル後は期間中にギャラリートークを2回担当することだけ決め、ほかは各々に独自にチームをつくって進める分科会的な形式にしました。そうしたら、辞める方がすごく減りましたね。

赤井──そもそもの話ですが、ボランティアは1年単位で募集されているんですか?

森山──いまもそうなんですけど、顔が見える範囲の人数で運営しています。ギャラリートーク担当のボランティア(現在の名称はCACギャラリートーカー)は20人を下回ると募集をかけています。なので、お辞めになる方が少ないと、募集の間が空きますね。

赤井──じゃあ、長い方はかなりコミットしている、と。

森山──はい、1期の方は1992年から。本当に人によりけりですね。育児や介護がある方は何年も休まれたり。水戸は人口が少ないのであまり入れ替えは考えていません。ただ、初期メンバーにはもうご高齢の方もいるので、活動を縮小しながらも関わっていただける方法はないか、いままさに探っている時期でもあります。

赤井──仕組みがシステマチックじゃないところに、驚きました。

森山──規模が小さいからですね。多分、それ以上の規模になるとシステマチックにならざるを得ないと思います。また、トーク担当のボランティアのほかにも単発、単年度単位のさまざまなボランティア活動と部活動なども行なっていますが、いずれも参加者の都合や興味になるべく沿ったかたちを取りたいと思っています。

赤井──でも、それが活動の内容とも、おそらく深く関わっていますよね。自分たちがやりたい企画を立てて、その企画を行なうにはこうした期間が必要だ、というプログラムに応じた柔軟なスケジューリングは、システマチックな仕組みのなかではなかなかできない。

森山──そうですね。だから、行政の予算の立て方や区切り方とは相性が良くなく、その調整にはいつも苦慮します。過去に名前を変えて何度か発行してきたボランティア通信は、メンバーの結婚や就職が重なるときなどは無理に続けず、また有志が集まって名乗りを上げたら再開するというように、持続的にできるやり方を考えています。

対話型鑑賞の実践が、「白鳥さん」のツアーにもたらしたもの

赤井──少し戻りますが、先ほど、対話型鑑賞を日本では早い時期に始めたというお話がありました。このアイデアはどこから来たのですか?

森山──1991年にマグダレーナ・アバカノヴィッチ(1930-2007)というポーランドの作家の個展があった際、子ども向けに「アバカノヴィッチ探検隊」という鑑賞ワークショップをしたんです。ファシリテーターは茨城大学の学生たちで、2日間展示室でじっくり感想を話し合いました。そのとき、こうしたプロセスで、作家の言わんとするところまでみんなで辿り着けるという確信を、黒沢さんが抱いたことによると記憶しています。

鑑賞者への信頼は、当時からすごくありました。水戸芸が「現代美術」を扱う美術館であることも大きかったと思います。まだ価値の定まっていない作品を「説明」するのではなく、自分の経験から作品に挑むことが大事だと思っていた。だからボランティア募集のときも、美術好きや専門家を募るのではなく、多様な人が社会の縮図として無数の角度から作品を話すことに価値を見ていたと思います。

──スタジオジブリの機関紙『熱風』(2021年12月号、特集「目の見えない人が美術館を楽しむ」)で森山さんが登場されていた、逢坂恵理子さん、川内有緖さんとの鼎談では、当時水戸芸の現代芸術センター主任学芸員だった逢坂さんが、ニューヨークのMoMAから対話型鑑賞の研修会を招聘した経緯も話されていました。

森山──逢坂さんがフリーの時代に福のり子さんと始めたMoMAへの研修ツアーを引き継ぐかたちで、1995年にMoMAの元教育部のフィリップ・ヤノワインさんとアメリア・アレナスさんを呼び、水戸で全国の学芸員の研修会を行なったんです。紹介された「VTS」(visual thinking strategy)というメソッドの鑑賞者主体というスタンスは、水戸芸ですでに行なっていた対話による鑑賞と通底していました。その後にその対話を促す存在として白鳥建二さんが登場、という話の流れでした。

──白鳥さんは、ノンフィクション作家・川内有緒さんの書籍『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(集英社インターナショナル、2021) でも紹介された、全盲の美術鑑賞者。この本はのちに映画化されるなど話題となりましたが、白鳥さんの美術のイメージを変えたのが水戸芸での体験だったことが、本文でも触れられています。

森山──白鳥さんは千葉県出身で、盲学校時代の先生が西村陽平さんという水戸芸の開館展にも参加されたアーティストです。その西村さんから、「現代美術も面白いよ、水戸芸に逢坂さんという学芸員がいるよ」と勧められて訪れた水戸芸で、キューバの作家フェリックス・ゴンザレス=トレスの、観客が会場に積まれた飴玉を口にできる作品と出会ったことが、白鳥さんが現代美術に興味を持つひとつのきっかけでした。

2回目の訪問時は、私も逢坂さんと共に案内をしました。対話はとても面白かったのですが、あとで「あれで良かったのかな?」「障害って何? 鑑賞って何?」といろいろ考えてしまって。1年後、東京都美術館で白鳥さんが初めてナビゲーターを務めるツアーにたまたま参加したとき、ボランティア研修に来てほしいとお願いしました。そして2006年、後に「session!」と名付けて現在まで継続実施している、視覚に障害がある人との一般向けの鑑賞ツアーを始めました。こうした試みを自然にできたのは、それ以前の対話型鑑賞の活動の経験値があったことも大きいと思います。

個人として向き合ってもらった体験が、次の誰かにも連鎖していく

赤井──今日はこの対談の前に、展示室でちょうどやっていた「中﨑透 フィクション・トラベラー」展を拝見しました。中﨑透(1976-)さんも水戸市で育ち、高校時代から水戸芸を見てきて、水戸出身の現代作家としては初めて個展を行なったと聞きました。そうした学生が中﨑さん以外にもたくさんいたはずです。それを考えると、いま美術館をつくる現場にいるので、すごい責任の重大さを感じると同時に、期待感やワクワク感も抱きます。

それで伺いたいのですが、森山さんはどんなときに市民の人たちからの手応えを感じますか。あるいは、30年間やってきて、やりかたったけどできなかったことってありますか?

森山──かつて水戸芸を体験した人たちが、いろんな場所で各々の活動をしている……私はそれを「成果」だと感じられますが、一番の課題は、そうした「地域に美術館があることの成果」をどのように幅広い人へ伝えることができるのかということだと思います。

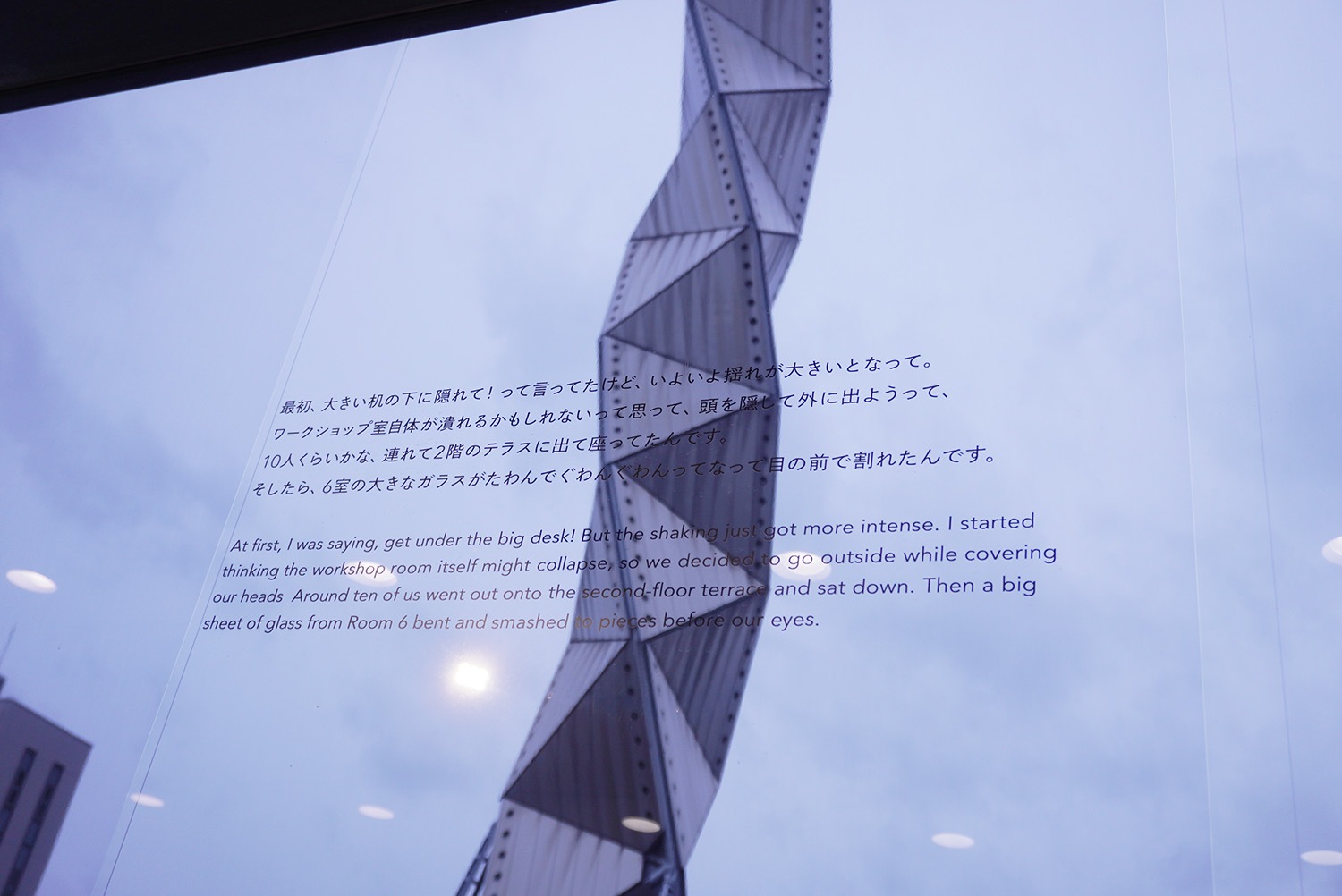

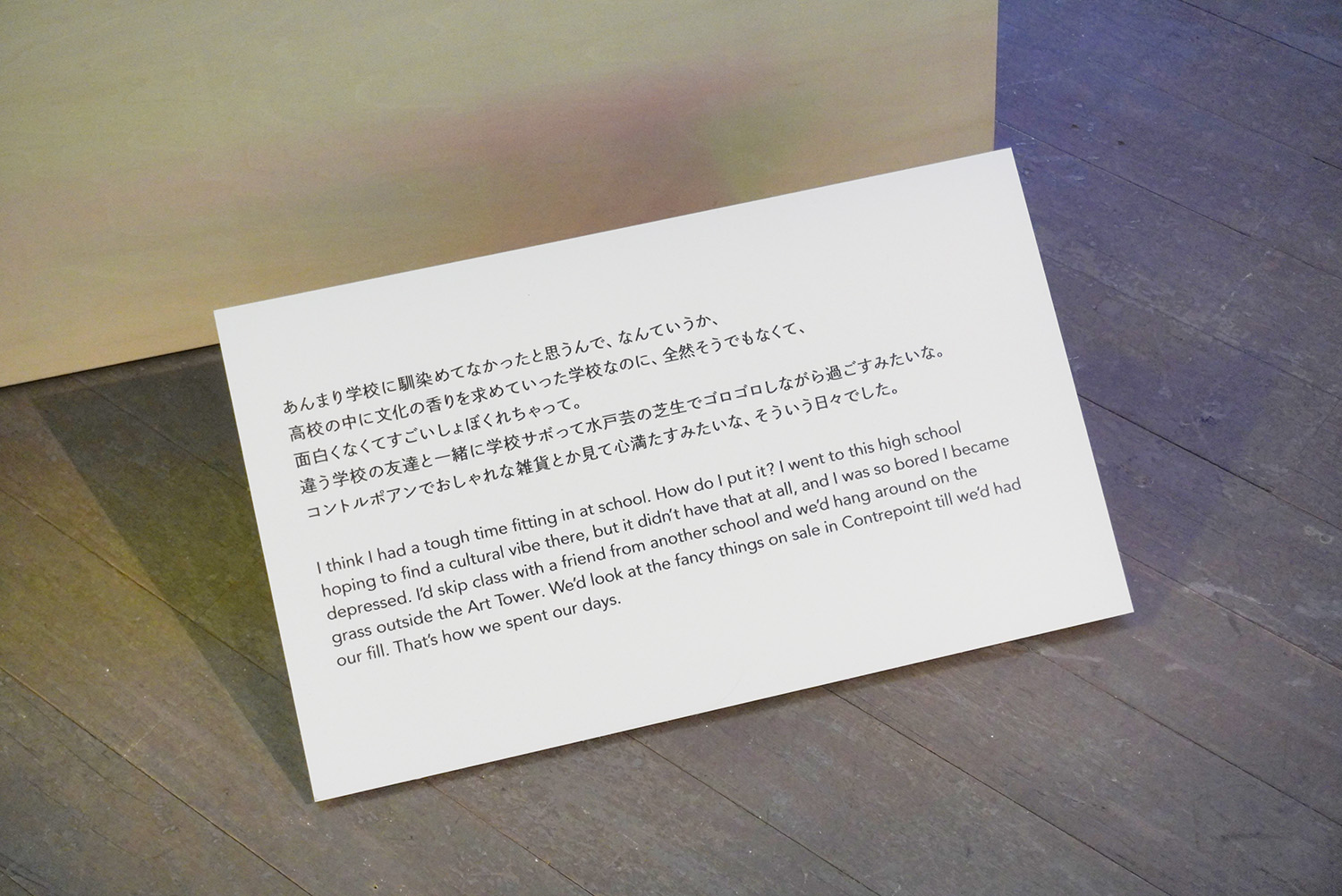

「中﨑透 フィクション・トラベラー」展より、《フィクション・トラベラー》(2022)。水戸芸やその周辺地域に縁のある複数人へのインタビューから引用した言葉が、展示室内のさまざまな場所に散りばめられている作品(森山さんもこのインタビュイーのうちのひとり)。

「中﨑透 フィクション・トラベラー」展より、《フィクション・トラベラー》(2022)。水戸芸やその周辺地域に縁のある複数人へのインタビューから引用した言葉が、展示室内のさまざまな場所に散りばめられている作品(森山さんもこのインタビュイーのうちのひとり)。

ある人の人生のなかに美術館が必要なときがあり、そこで人と関わったり何かを考えたりしたことで、いまいる場所に戻ったときにやっていける。だから、「あってよかった」と言ってくれる。その声が私たち現場には届いても、決定権がある行政側にはなかなか届かず、「かけがえのないひとり」が、「たかがひとり」になりかねません。白鳥さんのプログラムも、なかなか理解されるのは難しくて、本が賞を獲ったり、映画化されたりしてから、やっと理解が広がったのが実情です。

──展覧会やコンサートの盛り上がりは数値化できますが、教育普及の成果はきわめて捉え難いですよね。

森山──捉え難いです。入場者数や収入や費用対効果だけが評価軸では太刀打ちできません。「成果」とは一体何なのか。これは、一施設の問題ではなく、長い目で社会が文化をどう捉えるのかという問題です。

赤井──先ほど、かつての子どもたちが、美術館の経験を自分の居場所や活動に活かしているというお話がありました。その子たちはここで何を拾っているんですかね? ……うまく質問できないのですが、私も仲間を増やしたいと思って活動しているし、私のなかで美術館の活動と「自分の周りの環境」を良くしようというのは普通につながるのですが、水戸芸を体験した子どもたちは、なぜそこを自然につなげられるのだろうと思って。

森山──体験者のなかではいろんなことが起きていますが、私たちもそれをすべて拾えているわけではないんですね。例えばある学生は、イリヤ・カバコフ(1933-)の展覧会中にソ連の絵本に関するレクチャーを聞いたんです。旧ソ連の文化人は自由に生きづらく、亡命する人が多いなか、絵本をつくる人たちは子どもの未来をつくる仕事だから国に残ったという話を聞いて、その後、京都で絵本屋さんを始めていたんです。

赤井──それは素晴らしいですね。

森山──それを私は、10年ほどしてから偶然SNSで拾ったんですね。これはたまにやってくるご褒美です。すべては拾えないけど、伝わると信じてやることが大事ですし、これからは意識的に拾い、伝えていこうと思っています。

もうひとつ、私自身もそうなんですけど、ひとりの人間としてちゃんと扱ってもらった経験──例えば、何もない自分に「何がしたいの?」と聞いてくれたり、大変なときの支えになってくれたり、そうした経験があると、きっとみんな次につなげようと思うと思うんです。最初は支援されていた人が、自分の言葉を獲得して発信できるようになると、今度はその先の人につなげようとするという連鎖がいつも起こるなと思っていて。

以前、学校に馴染めず先生方にも理解されないLGBTQ当事者の学生がいて、学校で講師をしていたボランティアさんが美術館に連れてきたことがあったんです。その人は本当にギリギリの状態でしたが、「高校生ウィーク」のカフェにいつも来ていて、最初は喋らなかったけど、だんだん動けるようになって。いまでは企業で働いています。「もうちょっと強くなったら、今度は自分のような人を守りたい」と、たまにメールをくれるんです。

その連鎖を信じているというか。レッテルを貼らない、特別扱いしない人と場所があることで、人は救われたり、もう一回生き直せたりする。そういう場面は何度も目撃してるので、それだけでも美術館は、私も含むある人たちにとって、ライフラインなんだと思っているんですよね。

★1──さがわ・かずのぶ/1940年生まれ。茨城県水戸市出身。1984年に水戸市長選挙当選後、1993年の茨城県知事選挙出馬まで市長を務める。1995年死去。2007年、水戸市名誉市民の称号が贈られる。

★2──くろさわ・しん/1959年東京生まれ。1989年、水戸芸術館現代美術センターの立ち上げに参画。現在は公益財団法人金沢芸術創造財団芸術・交流アドバイザー、アーツカウンシル金沢統括ディレクター、金沢市民芸術村総合ディレクターを兼任。

[後編「自分の言葉を発していい、考えを表明していい、ライフラインとしての美術館」へ続く]

(2023年1月27日取材)

イラスト:三好愛

1986年東京都生まれ、在住。東京藝術大学大学院修了。イラストレーターとして、挿絵、装画を中心に多分野で活躍中。2015年、HBGalleryファイルコンペvol.26大賞受賞。主な仕事に伊藤亜紗『どもる体』(医学書院)装画と挿絵、川上弘美『某』(幻冬舎)装画など。著書にイラスト&エッセイ集『ざらざらをさわる』(晶文社)。

http://www.344i.com/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)