© 小泉俊

会期:2024/03/09~2024/03/31

会場:扇町ミュージアムキューブ[大阪府]

コトリ会議:http://kotorikaigi.com/

『雨降りのヌエ』:http://kotorikaigi.starfree.jp/2024/amenue/

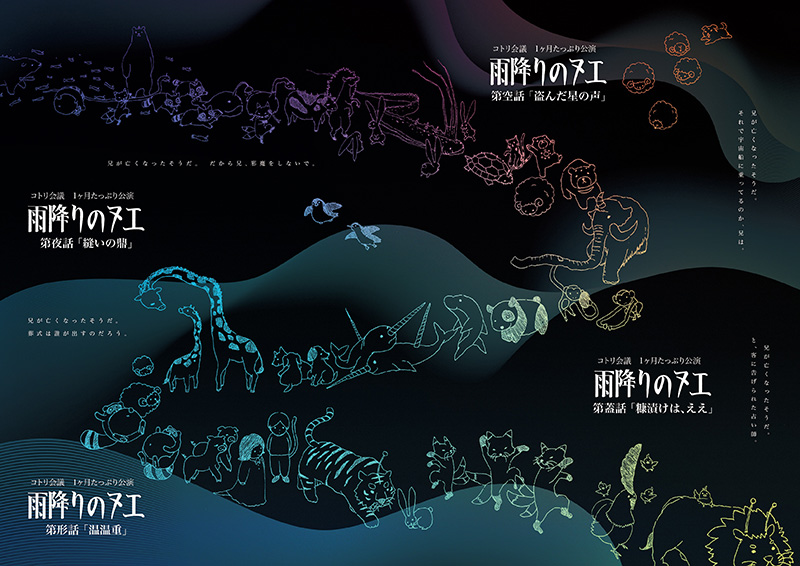

日常的な会話劇のなかに、死者やSF的な設定が当たり前に共存し、「死者や異世界とともにある時間」を通して感情の機微を繊細に描いてきたコトリ会議(劇作家・山本正典が創作代表)。本企画の軸は、「10年間会わなかった長兄が死んだ」という状況に直面した、4人の兄弟姉妹のそれぞれを、4つの短編のオムニバス形式で上演する。ただし、1回の公演につき2作品ずつ上演し、各話の組み合わせも回により異なるため、4話すべてを観劇するには少なくとも2回劇場に足を運ぶ必要がある。また、1ヶ月近く続く公演中、上演以外の時間帯も劇場を開放し、麻雀やデッサン会、過去の短編作品の無料上演、打ち合わせの公開など、盛りだくさんの企画が用意された(4つの短編に加え、もう1本「第糸話」という人形劇があるが、5人の兄弟姉妹の物語とは関係しない内容なので、このレビューではふれない)。

どの回を、どの順番で観劇するかによって本公演の印象は変わってくるだろう。私は同じ日に2回続けて観劇し、4話すべてを見ることができたが、とりわけ「上演の順序」が肝となり、「幽霊」という観点から演劇をメタ的に考える契機となった。以下ではまず、観劇順に各話のあらすじを記す。

4つの各話の設定は、いずれも100年後の未来で、同日同時刻の夜21時。

「第夜話」では、リビングを舞台に、離婚届に署名しようとする瀬戸際の夫婦が登場。2人の横にはごく自然に妻(次女)の死んだ兄が座っており、妻がハンコを押そうとするたびに無言で介入し、「くまさんハンコ」を押して離婚の邪魔をする。いら立ちを募らせつつ、形式面にこだわる夫。感情のすれ違いと接近を揺れ動く2人の会話。夫の浮気を疑っている妻は、「疎遠だった兄の死」の悲嘆にくれるよりも、目の前の状況と気持ちの整理に精一杯だ。

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第夜話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第夜話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

「第空話」では、火星への移住者を運ぶ宇宙船の最低客室に、末っ子の三男と友人が乗り込む。狭いカプセル内で、冷凍冬眠薬を飲み、仮死状態になるのを待つ2人。ベッドの横にはやはり無言で「死んだ兄」が座っている。「お兄さんが俺をじっと見てる。死ぬのかな」と不安がる友人。「冷凍冬眠に失敗したら楽に死ねるのかな」と仄めかされる希死念慮と、「死ぬときは誰かに看取ってほしい」という本音。「家族とオンライン葬式を済ませてきた」という三男にとって、長兄は「あの人、家族に葬式を挙げてもらえるのかな」という疎遠な距離感しかない。

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第空話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第空話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

「第蓋話」は、やはり無言の死んだ兄が佇む部屋での、占い師(次男)と客のコミカルな会話劇。「火星人に身体を乗っ取られる」という荒唐無稽さのなかに、「糠漬けの匂いの染み込んだ故郷」への複雑な愛憎が吐露される。

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第蓋話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第蓋話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

そして、静かな余韻を残す最後の「第形話」。無言で車を走らせる女と、助手席の男。後部座席には、青いシートにくるまれた「兄の死体」が横たわる。夜の闇と沈黙が染み込んでいくなか、次第に涙ぐむ2人の目。同じような夜、幼い自分のわがままを聞いて車を出し、事故死した父の思い出を語る女(長女)。食い違う兄の記憶。やり場のない怒りがこみ上げる長女。ハンドルを握る彼女は、「病院の人がくれた秘密の袋に包んで、県境まで兄の死体を捨てに行く」道中であることがわかる。「ごめんな、こんな他人の、疎遠なきょうだいで」とつぶやく長女。車から降りた男は、「兄」と肩を組んで並び、「ここまでありがとな」と返す。

この「第形話」の冒頭では、兄と近所の少年の、夏休みの交流譚がナレーションで語られる。兄は毎日、少年と牛乳アイスを一緒に食べ、軒下に放置されたアイスの棒は、プール帰りの少年にとって午前の自分の「分身」のように感じられたという短いエピソードだ。「分身」という伏線を示す仕掛けであると同時に、冒頭、自動車に見立てた机の端に突き刺され、ラストシーンで長女が引き抜く「アイスの棒」は、「焼香」でもある。線香が燃え尽きるまでのわずかな間だけ、死者と会話できる時間が訪れたのだ。いったんはアイスの棒/線香を投げ捨てた長女だが、ゴミ箱をあさっても見つからず、ゴミ箱に顔を突っ込んだまま、すすり泣く声だけが闇に響く。

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第形話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第形話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第形話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

コトリ会議『雨降りのヌエ』より「第形話」[撮影:河西沙織(壱劇屋)]

4つの短編は「同時刻に、異なる場所に兄の幽霊が同時に存在する」という平行世界だが、兄と直接会話を交わすことができたのは、この長女だけだ。誰も葬式を挙げてくれない疎遠な家族関係のなかで、遺体の不法遺棄という行為が、死出の旅に付き添う「優しさ」となり、死んだ兄と唯一会話を交わせるという残酷さ。同時にここには、「演劇=虚構のルール」を逆手に取った仕掛けが効いている。「幽霊(死者)が隣にいて、ごく普通に会話する」というありえなさを、観客が「幽霊である」と信じて見ている俳優とは別の俳優が幽霊を演じていたことで提示する、鮮やかな反転。

この「虚構のルールの成立とその反転」を支えるのが、一見何気ない「前口上」である。上演開始前、「兄」役の俳優が、携帯電話の電源OFFや緊急時の対応などの前説を述べた後、次のような口上を述べてから舞台に上がる。「このお話は、10年間、会わなかった5人の兄弟の、絆ともいえない絆のお話しです。(……)私は兄です。私は死にました。それではお楽しみください」。そしてこの「前口上」が、1回の上演につき、各話の始まる前にわざわざ2回繰り返される点が最大のポイントである。

「そこにいない」はずの存在が「いる」「見える」という幽霊は、ある意味、演劇と極めて親和的である。「眼の前にいる俳優をハムレットとして見る」ことと、「眼の前にいる俳優を幽霊(死者)として見る」ことの間には、本質的な相違はない。吐血して倒れる、撃たれるといった「大げさに死ぬ演技」も不要だ。ある俳優が「私は死にました」と宣言して舞台に上るだけで、幽霊という虚構はいとも簡単に成立するのである。

彼がどれほど不動を保っていようが実際には呼吸していようとも、虚空を虚ろに凝視する眼が実際にはまばたきをしていようとも、私たち観客は彼が「幽霊(死者)」であることを疑わない。この不文律のルールの崩壊が、逆説的に「幽霊と会話するありえなさ」を突くのが「第形話」だ。

「演劇の舞台とは、幽霊が歩き回る限定された時空間である」「舞台上/客席の誰もがそのことを異常と思っていない」。演劇と/という幽霊論をメタ的に示しつつ、そのルールの解除によって、「幽霊と普通に会話するありえなさ」の意表を付いてみせる仕掛けが、極めて戦略的に功を奏していた。

関連記事

若だんさんと御いんきょさん『チラ美のスカート』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年10月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『かさじぞう』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『すなの』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

鑑賞日:2024/03/23(土)