公開:2024/06/21

公式サイト: https://unpfilm.com/anselm/

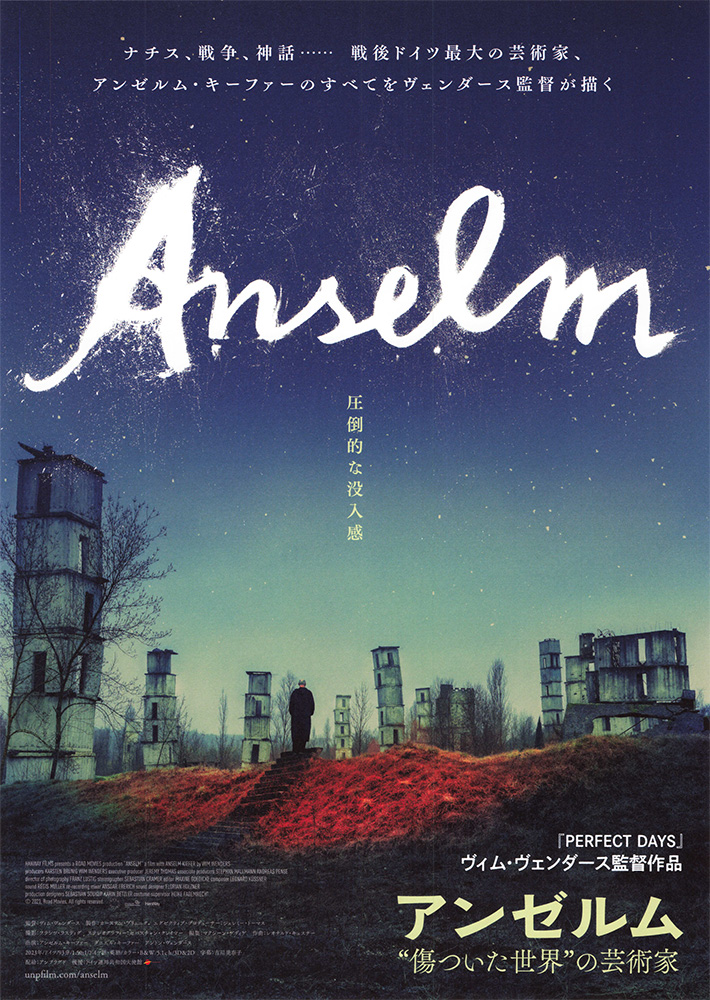

ドイツの映画監督ヴィム・ヴェンダースが同朋の芸術家、アンゼルム・キーファーを描いたドキュメンタリー。キーファーといえば1980年代初頭、欧州に台頭した新表現主義の代表的画家として日本に紹介され、衝撃をもって迎えられた。だが、彼はナチスの記憶を蘇らせたりゲルマン神話に材を得たりしていたため、同時期に話題になったヨーゼフ・ボイス(キーファーの師でもある)と同じく日本人には理解しづらいものだった。とはいえ鉛板やワラを付着させたり画面を焼いたりした重厚長大な絵画は、それだけで有無をいわせぬ説得力があったのも事実だ。そのキーファーの待望の個展(「メランコリア─知の翼─アンゼルム・キーファー」)がセゾン美術館で開かれたのはようやく1993年のこと。しかしすでに新表現主義のブームも去っていたため、それ以降キーファーの動静はほとんど伝わらなくなり、日本人の関心は薄れていった気がする。

映画を見ると、キーファー自身も1990年代初めがひとつの転機だったらしい。1980年代はヴェネツィア・ビエンナーレを皮切りに世界的な評価を確立したものの、1991年に統合したばかりのベルリンで開かれた大個展が不評を買ったため、翌年フランスに拠点を移したからだ。それがまた広大なアトリエで、もはやアトリエというより工場であり、倉庫であり図書館であり展示場であり廃墟でありお城ですらあるのだ。その桁違いのスケールの制作現場を知るだけでもこの映画を見る価値がある。

映画は画家の少年時代、青年時代、そして現在という3つの時間軸を織り重ね、パウル・ツェランやミラン・クンデラの詩句を引用しながら、キーファー芸術の原点とその創造の秘密に迫っていく。同じく新表現主義の代表的画家とも見なされていたゲルハルト・リヒターの前半生を脚色した3時間を越す長編映画『ある画家の数奇な運命』のようなドラマチックなストーリー展開はないが、ヴェンダースはその半分の93分でキーファーという人物像の大まかな輪郭を描出するのに成功している。

奇しくもヴェンダースはキーファーと同じく第2次世界大戦の終わった1945年生まれ。戦後の歩みと重なるキーファーがドイツの暗部を暴き、そのキーファーをヴェンダースが描くのは、同世代的な共感を超えた一種の宿命かもしれない。ちなみに、青年時代のキーファーを演じるのは画家の息子ダニエル、少年時代を演じるのは監督の孫甥アントンだという。蛇足だが、ダニエルも撮影時にはすでに相応の歳でハゲているせいか、いまだ若々しい父アンゼルムと大して変わらないのがちょっと残念。ともあれ、来年80歳を迎え、京都の二条城で個展を控えるキーファーの、ここ30年ほどの日本における空白を埋めるに十分な映画となっている。

鑑賞日:2024/04/19(金)(試写)

関連レビュー

ある画家の数奇な運命|村田真:artscapeレビュー(2020年08月01日号)

![青山新|ダミアン・ジャレ × 名和晃平《MIRAGE [transitory]》(後編)](/wp-content/uploads/2024/12/2412_aoyama.jpg)