会期:2024/04/27~2024/06/16

会場:台北當代藝術館(MoCA Taipei)[台湾、台北]

公式サイト:https://www.mocataipei.org.tw/en/ExhibitionAndEvent/Info/Poor*People’s*Taipei:*Transfer*Station

本作は台北當代藝術館(MoCA Taipei)で開催中の企画展「貧窮人的台北:轉運站」(英題:Poor People’s Taipei: Transfer Station)の一作品である。「貧窮人的台北」は貧窮者學習行動聯盟(窮學盟)により2017年から始まった活動であり、展覧会には毎年異なるテーマが設けられている。同団体の運営メンバーには貧困を経験した人から、NGOなどの支援団体、アーティスト、社会学者が含まれる。展覧会のほかに、パフォーマンスやディスカッションの場が開かれたり、さまざまなかたちで当事者の生きてきた経験をシェアする場となっているそうだ。こうした包括的な活動全体を指して「貧困への偏見を打ち破ることで、人々(※市民、特に台北市民を指すと考えられる)は多様な議題や人々について立体的に考えられるように、また台北がインクルーシブな都市となるための青写真を描けるようになるのだ」★1と企画概要の文章は締められている。

本年の展覧会のテーマである「轉運站」には二つの意味が込められているという。ひとつは文字通り「鉄道における乗換駅」、もうひとつは中国での「轉運=運命を変える」という意味。展覧会の導入文は「台北は移民の都市である」と始まり、さまざまな個別の意思に基づく移動の折り重なる地点=乗換駅としての台北、また多様な移動を抱え込みながらもさまざまな要因によって社会から疎外される人々が生まれること、そうした人々との連帯から社会を変えていこうとする企画者や出展者たちの意思が示されている。

本展覧会は8つの展示からなり、個人のアーティストが主導することもあれば何かしらの団体が主体となっていることもある。ここで注意したいのは、各展示は一方的な関係性から生まれたものではないように見受けられることだ。それぞれに異なるかたちで連帯の意思と、ときにその先の協働の様子が現われている。これは社会課題の解決という成果としての“作品”を目指すこと、またそのためのプロセスをつくることとも異なっている。アーティストから現場に供されたのは、他者と協働し、鑑賞者にもその連帯を広げるための技術なのだろう。先行きはわからないが、いま居合わせている他者とともに何かに取り組み続けるためのプラクティス。そのために選択されたメディウム。

本稿で取り上げる《Luma’》は、原住民(※台湾語。日本語では「先住民」のほうが適当と思われるが、台湾語で「先住民」はすでに絶えた民族を指すため、台湾においては「原住民」が適切と考えられる。本稿では「原住民」と表記)のコミュニティサポートを行なう団体である樂窩與都會區的族人們(THE WORLD Association and urban indigenous peoples)と写真家の唐佐欣(Tso-Hsin Tang)がアーティストとしてクレジットとされている。そのうえで、展示キャプションやサイトにおいては共同制作者として南靖部落と呼ばれる地域の人々の名前が多数掲載されている。南靖部落は主にアミ族をルーツにもつ人々が多数暮らす地域であり、台北市には同様の小規模な地域が川沿いに複数存在する。

台北市中を流れる淡水河。南靖部落の面する大漢溪は新店溪と合流して淡水河になる[筆者撮影]

台北市中を流れる淡水河。南靖部落の面する大漢溪は新店溪と合流して淡水河になる[筆者撮影]

本稿を執筆する2024年5月20日現在、唐佐欣の作家としての活動を網羅したウェブサイトやポートフォリオは発見できていない。よって、彼女については断片的にしか情報を得られていない。しかし注目したいのは、彼女が台湾の報道メディアにおいて記録写真撮影を担っていること、また“作品”という形を取らずとも、原住民コミュニティをはじめとする都市政策や社会制度の不合理に巻き込まれる人々に連帯する活動を行なっている点だ(前者は、本作で取り上げられている南靖部落についての記事で、後者は2020年の報道写真のアワードおよびそれに伴う写真集の情報で確認できた。そして児童向けの新聞記事にも関わっているようだ!)。

ここで展覧会の公式サイトに掲載された彼女のプロフィールに立ち戻ってみる。そこには「社会学を学んでいた彼女は、社会運動──個人の社会における葛藤へ目を向ける場──へ参加するうちにカメラを手に取った」★2と写真・映像というメディウムの選択経緯が記され、「ある原住民の人々と話していたとき、写真を撮られると魂が抜けると言われた。だから私は共同創作を通じ、抜けてしまう魂があるべき場所に帰れるようにする」と制作姿勢が記されている。

この文は、写真・映像の撮影・編集を制作の中心におくアーティストの今日的な姿勢を示している。かつて、先進/発展途上という単線的な前後関係によって他者を抑圧してきた植民地主義の発想は、探検のアーカイブを支える写真機を挟んだ撮影者/被写体の関係にも映され/移されてきた。こと現代美術の文脈において写真・映像が用いられる際、この非対称性をどう考えていくかは避けられない。だがカメラを挟んで、また映る物事からその非対称性がなくなることはない。だから、このことを引き受けてどうしていくか、という姿勢の表明をプロフィールに示したことは見逃せない。それは“作品”の問題ではなく、まず制作の問題なのだ。

「貧窮人的台北:轉運站」展示風景[筆者撮影]

「貧窮人的台北:轉運站」展示風景[筆者撮影]

インスタレーション全体を覆う竹製の空間は、映像で時折映る小屋や住居を思わせる。実際、インスタレーションの壁かけカレンダーには映像に映った子が描いたであろう落書きがあり、唐佐欣が撮影したであろう写真には被写体自身の言葉が本人の筆跡で重ねられている。ギャラリーの壁には子どもたちの背比べの線と氏名が書かれている。書かれた文字は漢字のこともあれば、時にボポフォモ(注音符号/台湾華語の発音記号。振り仮名に近しい機能で、キーボード入力でも使用)の場合もある。 空になったビールの空き缶や、アミ族の精霊歌集、聖書もある。小屋の中のどれも、誰の残したものなのかは推測するしかない。

ざらついて木目の強い針葉樹合板に投影された映像にはコミュニティの日常風景が映る。子どもの漢字の練習の様子、コミュニティで集まって行なわれるクリスマス会、祖母に頭を洗ってもらう孫、農作業の様子……。

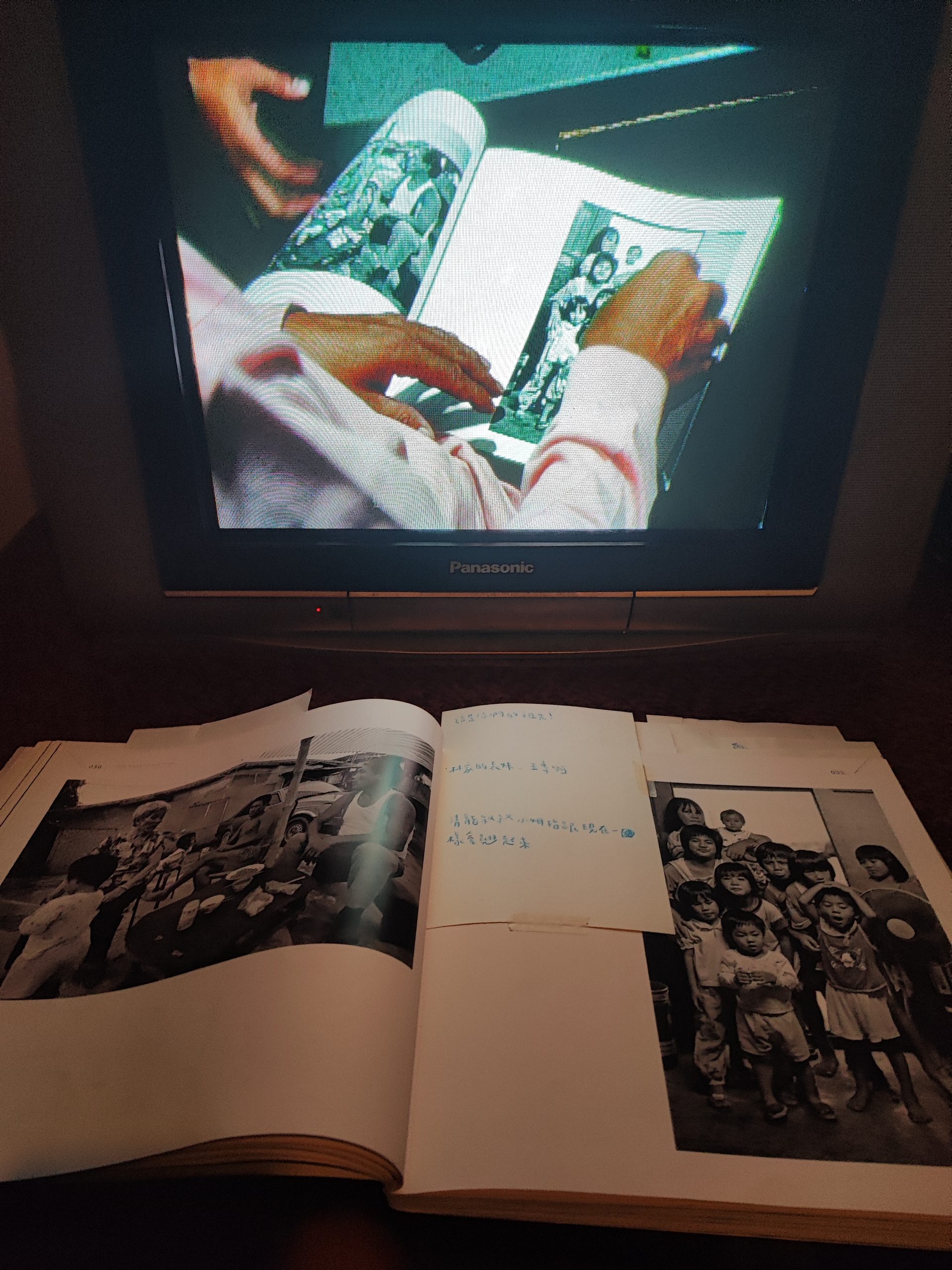

脇のテーブルには小さなブラウン管テレビが置かれていて、写真集をめくる人々の姿が映されている。テレビの手前には、映像内と同じ写真集──2017年に出版された写真家・莊正原の『消失的河流:橫跨20年的都市原住民影像紀錄』──が置かれている。この写真集は約30年にわたり、川沿いにあった集落が公共住宅に集団移転させられたり、そこから追い出されたりという、コミュニティの移動の歴史を間近で捉えてきたものだ。南靖部落の男性と幼子が写真集を見ていると、フレーム外の女性が「あなたのお父さんのお父さんよ。知らないでしょうけど」と語りかける。ティーンエイジャーたちがソファにぎゅうぎゅうに座りながら「これはだれだれの親戚だ」と口々に言い合っている。老人は写真集をめくりながら「こいつはもう亡くなってしまった」「これは俺のうちだ」と白黒の写真をたどる。懐かしい人を見つけた老人は、莊正原が撮影した写真集の写真をスマートフォンで撮影する。その様子を唐佐欣のビデオカメラは写している。その様子を私はブラウン管で眺めながら、手元の写真集の同じページを見る。写真集のページには、ポストイットが貼られていて短い文が書きつけられている。

「これは俺のいとこだ」

映像の中で老人が写真を指差し、同じ言葉をつぶやいた。

「貧窮人的台北:轉運站」展示風景[筆者撮影]

「貧窮人的台北:轉運站」展示風景[筆者撮影]

小屋は展示室に入ってすぐに建てられている。そして、小屋の手前の白壁、つまり小屋の外にコラージュがある(上記写真参照)。海岸線に沿って切り抜かれた台湾の地図、集落の航空写真やコンドミニアムの広告、子どもの手書きの絵、紐が留められている。台湾東部の拡大地図が添えられて、牛などの絵とともに祖父のスナップが切り抜かれ貼られている。台湾から南へ下った壁の足下には、横長に切り抜かれた島とボポフォモ、インドネシアの国旗。動物の絵と祖母のスナップ。インドネシアから北上して台湾へやってきた祖母、台湾東部から西部の大都市へと働きに出てきた祖父、そしていま暮らす南靖部落。彼らの移動を記述したのは幼い孫たちだという。★3

こうして、小屋の内外を出入りしていると、写真に映るこの瞬間という地点へ至るまでの移動そのものが見えてくるようだ。写真はたしかにその時その場を写すものだが、そこまでの時間を、その時間を推し進めた移動も映し出す。しかしそれらを見るのは難しい。私たちは他者のそれらを簡単に見落としてしまう。そこまでの時間と移動を見落とされたとき、私は私でなくなってしまう。写された当人しかそれらに気づけないとき、魂は抜けたままになるのだろう。だとしたら、当人以外もよく見ることで、魂は帰ってこれるのだろうか?

展示の構成から、唐佐欣が鑑賞という行為にも共同性を見ている可能性が伺える。「共同創作」は、鑑賞という行為にも向けられる。そして、この共同性から始まって、どのように連帯や協働に至れるかを鑑賞する者は問いかけられている。創作の/鑑賞の、それら技術のはるか手前で、私たちはまず一市民であるからだ。

★1──「」内は公式サイトやハンドアウト、作品内の字幕からの引用となる。日本語の場合は、筆者の訳による。英語も併記されている場合は台湾語と合わせて両方を、翻訳アプリを利用しながら訳している。誤訳や意訳もありえることをご容赦いただきたい。原語をあたる場合は公式サイトを参考にしてほしい。

★2──唐佐欣が写真・映像を扱うようになった経緯を指して“社会的な”あるいは“政治的な”アーティストと指すことは避けたい。アクションのあり方の違いはあれど、私たちは社会と無関係でいたことはないし、私たちが行なうことのすべてはさまざまな水準で社会と関わっている。わざわざ“社会的な”や“政治的な”と冠をつけるのは、つけられるアーティストの制作に対しての美的な議論をときに後退させ、またつけられないアーティストの制作に対しては、キャプション上での上滑りした社会的・政治的意義の付与を招く。この傾向は特に日本の文化芸術の現場において根強い。特定のイシューはその当事者だけに関わるものではなく、その構造において私たちの人生におけるさまざまな物事に重なっている(そして多くは、抑圧や支配、権力の勾配といった構造の問題として通底していく)。制作と生活、生活と活動はどれも分かちがたい。本作に限らず、本展は“作品”という近代的な(作家の/対象の)人生の切り出しに抗する実践の集まりとして見ることも可能だろう。

★3──コラージュについてのみ、たまたま居合わせた美術館スタッフへ質問できた。子どもたちとの制作にあたってどのようなコミュニケーションが積み重なっていたのか、また樂窩與都會區的族人們との協働の細かなプロセスなど気になることは多い。引き続き情報を追っていきたいが、本展の図録の出版予定はないそう。アーティストトークも筆者の展示鑑賞以前に終了しており、アーカイブは未発表である。

鑑賞日:2024/05/05(日)、11(土)