2024年3月初旬。わたしは2年半ぶりにメキシコ南部のオアハカを再訪した(過去の記事はこちらから)。今回の滞在の目的は、Covid-19によるパンデミック後のオアハカの近況を知ることと、新たな写真集制作についてのプロジェクトを始動させることだったが、結果として、女性たちの活動に多く触れる滞在となった。これは、滞在時期が3月8日の国際女性デーに重なったことと無関係ではないだろうが、来る6月3日におこなわれた選挙でメキシコ初の女性大統領が選出され(しかも女性候補者同士の一騎討ちだった)、メキシコ社会のなかで日常的に女性たちが積み重ねてきた活動と、押し広げてきた領域を肌で感じる時間でもあった。今回の滞在が、どのように枝葉をひろげてゆくのかは未知だが、インディペンデントで活動するわたしにとっては、些細なことや一瞬頭をかすめたなにかが、その後につながることがままあるので、備忘録としてここに記しておきたい。

母から娘へ/連綿とつづく声

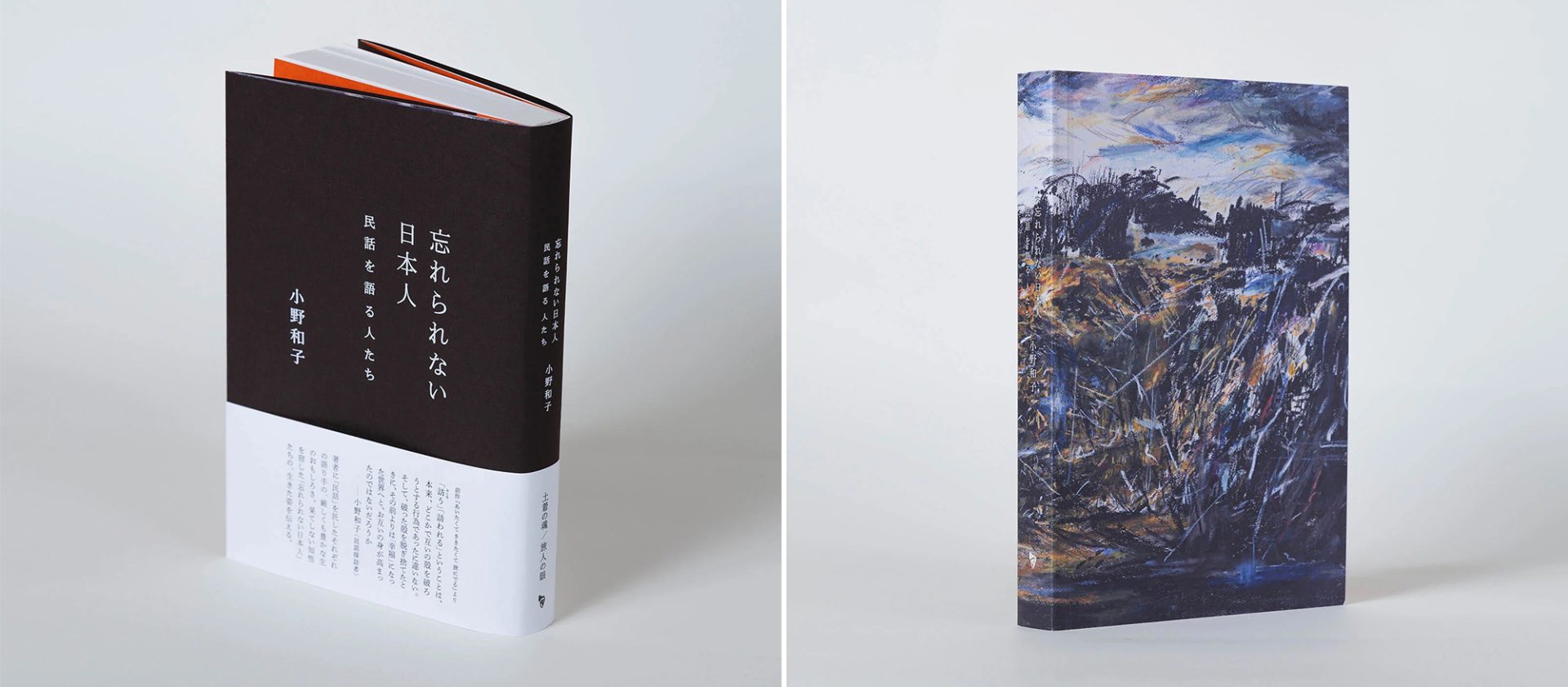

メキシコへ出発する直前の2月半ば、わたしは仲間と仙台で起ち上げたコレクティブPUMPQUAKESから一冊の本を出版した。民話採訪者・小野和子著『忘れられない日本人――民話を語る人たち』という本で、同著者の『あいたくて ききたくて 旅にでる』(2019)に続く第二作目。著者は今年で90歳。生地は岐阜の飛騨高山で、上京して大学で学び、結婚後に夫の暮らす仙台へ移り住んだ。そこから何かに突き動かされるようにして、彼女の旅が始まる。

左:小野和子『忘れられない日本人──民話を語る人たち』(PUMPQUAKES、2024)

左:小野和子『忘れられない日本人──民話を語る人たち』(PUMPQUAKES、2024)

右:カバーを外すと仙台在住のアーティスト菊池聡太朗の『Burned Mountain』が現われる

[デザイン:大西正一、共同編集:櫻井拓、印刷:ライブアートブックス]

言葉も地理もおぼつかないまま、ただ『聞きたい』という気持ちだけで、民話を語ってくださる人を求める旅に出たのです。そのとき、わたしはすでに三十代半ばでした。子どもは八歳を頭に、四歳、一歳と三人いました。日曜日になると、大学教員であった夫に子どもたちを預けて、わたしはそわそわと出かけました。思い返せば、驚くほどの無鉄砲な行動でしたが、当時はそうとも思わないで、なにかに急かされるような気持ちで家を後にしていました。(『忘れられない日本人――民話を語る人たち』あとがきより)

前作『あいたくて ききたくて 旅にでる』を編集する過程で、わたしが重きをおいたのは著者の戦争体験だった。11歳で終戦をむかえ、大事にしていた教科書に黒々と墨をぬる。目に見えぬ傷を負い、信じるに足るものへの希求が、やがて彼女を歩かせたのだろう、と。しかし、人を突き動かす理由はひとつであるとは限らない。

前作の出版後、わたしも子を産み、母になった。片腕で子どもを抱え身体を揺らしながら、もう片方の手で、キーボードをタイプする。子との「いま」「ここ」に永遠に閉じ込められたかのように思えるとき、もう片方の手でこなす仕事が、唯一、外の世界との繋がりを感じさせてくれるものだった。子を寝かしつけたあと、息を潜めてふたたび机にむかう。そんな夜、著者が旅を始める年、彼女が母を亡くしていることに気がついた。商人の妻として働きどおしだったという彼女の母は、生前、こんな歌を詠んだという。

ただひとりただひとりにて広き野をさまよひし夢を見ぬ寂しくもなし

彼女の旅は、母の願いでもあっただろうか。母の母、そのまた母たちの──聞き届けられなかった願い。わたしは最終話に、著者が母について綴った随想を収めさせてもらい、この本を世に送り出すことにした。出来上がったばかりのこの本も旅の荷物に忍ばせて、メキシコへ発つ。

仙台からオアハカへ

3月4日。成田からヒューストンを経由し、飛行機は4時間遅れでようやく22時にオアハカに着いた。仙台の自宅を出てから28時間。人気のない夜の空港に、オアハカ在住のアーティスト、筒井美佐世さんが迎えにきてくれた。仙台では厚手のコートが手放せなかったのに、オアハカの気温は30℃前後。今年は特に酷暑で、日中は40℃近い日が続き、パンデミックは収束したが、異常気象は続いているという。上着をバッグの奥にしまい込み、半袖でタコスを食べに出かける。日中は暑すぎて仕事にならないから、と早朝や日暮れの時間帯に活動する人も多いようで、23時近くのタコス屋でも客は多い。ライムをぎゅっと絞りタコスを一口頬張ると、この街に住んでいたときの記憶が一気に蘇り、近所からサンダル履きで歩いてここに来たような気さえする。

今日から数日、美佐世さん宅でお世話になる。台所で温かいお茶を淹れてもらい、身体がベッドにどこまでも沈み込んでいくような感覚で、ぐっすり眠る。そういえば、朝まで一度も起きることなく眠れたのは約2年ぶりだということに気がつく。娘は来月で2歳になる。妊娠後期からまとまった睡眠はとれていなかったし、娘とは一晩以上離れたこともなかった。けれど、長距離フライトかつ酷暑のこの旅に、娘を帯同するという決断が、わたしにはできなかった。娘にとってもわたしにとっても夫にとっても試練だけれど、インディペンデントで働く以上、がんばって乗り越えるしかない、のだろう。

El Alacrán/知恵の象徴としての老女

3月5日。朝方、「日が昇るよ」と美佐世さんに声をかけられ、テラスへ。猫3匹、犬一頭と暮らす美佐世さんの家で、動物たちと目を細めながら朝日を眺める。彼女に限らず動物を飼っている家は多く、野良猫や野良犬もたくさん暮らすこの街は、朝から動物たちの鳴き声が街に響きわたる。鳥の鳴き声も日本で聞くそれとは異なり、アトレ(トウモロコシ粉のホットドリンク)売りの女性の声が、通りをさらに活気づける。

この日はオアハカのセントロにあるギャラリーEl Alacrán(エル アラクラン)に、美佐世さんの個展「De la A a la Z」を観に行く。ここは、オアハカのアーティスト、故フランシスコ・トレド氏が設立したIAGO(Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca)の施設のひとつだ。

高い天井からおりてきた三つ編みは、白髪のそれを思わせる。オアハカの先住民の女性たちは日頃から長い髪を三つ編みに結っているけれど、特におばあさんのそれをイメージしたと美佐世さんは語る。

三つ編みはマゲイ(リュウゼツラン)の繊維で編まれている。奥に見える花はカラーとアガパンサス[撮影:Luvia Lazo]

三つ編みはマゲイ(リュウゼツラン)の繊維で編まれている。奥に見える花はカラーとアガパンサス[撮影:Luvia Lazo]

木版画、リノカット、石版画などさまざまな版画技法を用いて制作された[撮影:Luvia Lazo]

木版画、リノカット、石版画などさまざまな版画技法を用いて制作された[撮影:Luvia Lazo]

「A to Z」を意味する展覧会名が指すように、壁面には美佐世さんがこの土地に暮らし始めてから学んださまざまなことが、この土地で身につけた版画という技術によってあらわされていて、それは、市場で求めた花を一角に手際よく活ける仕草のなかにも垣間見えた。

オアハカ在住歴17年になる美佐世さんは、「これからもオアハカの女性たちに学び続けたいし、この土地で歳を重ねておばあさんになりたい。けど、いつまで居られるかな……」と呟く。海外在住の作家にとって、それがたとえ望んで暮らす場所であってでさえ、居場所の不確かさからくる不安は常にあるのだろう。それでも、歳を重ねるごとに値踏みされ、まるで無価値だと感じられる日本に住むより、オアハカに暮らすほうがよほど精神的な平穏があるのだと、美佐世さんは話してくれた。

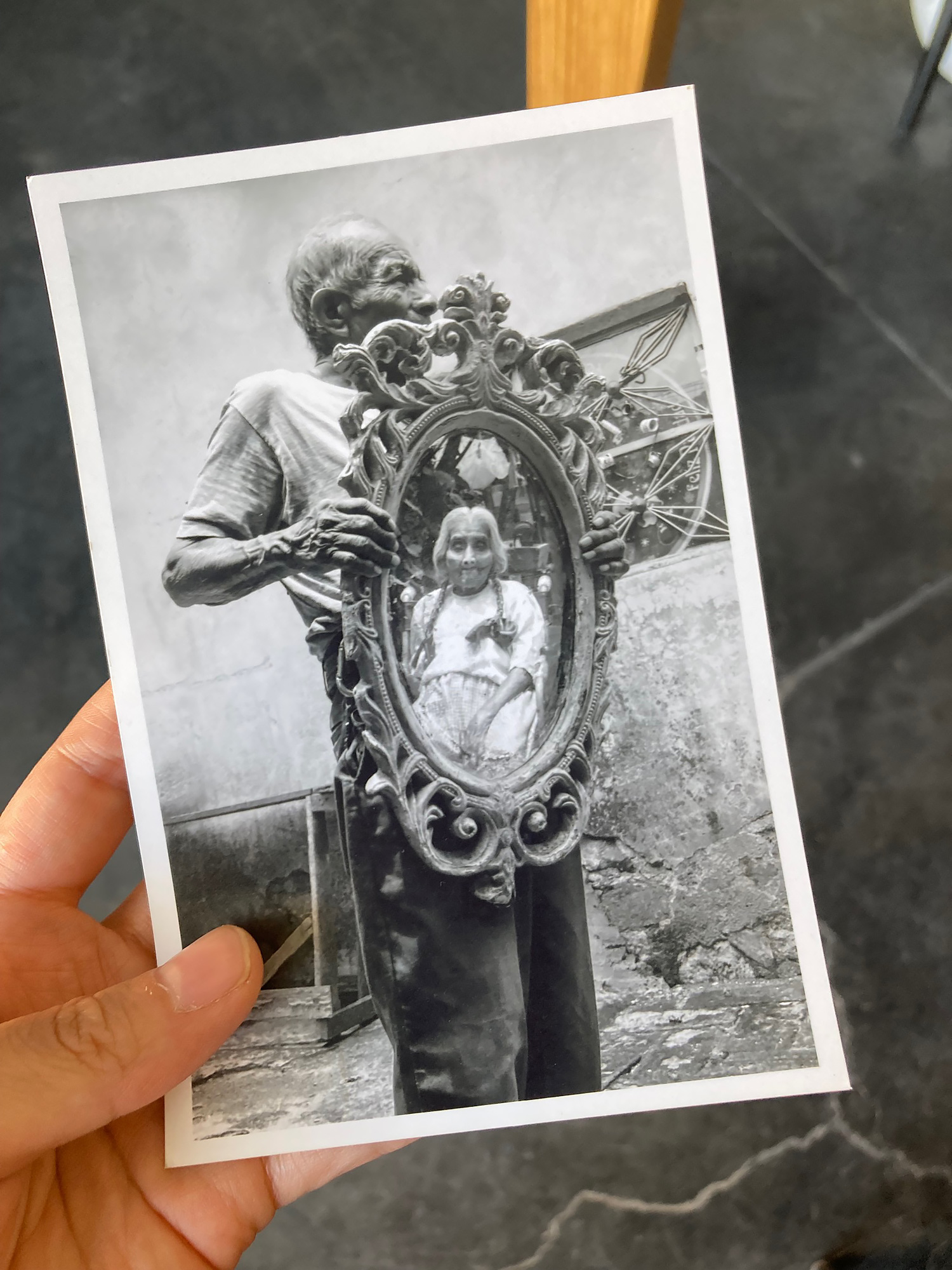

そういえば、オアハカの街では、おばあさんが壁画などのモチーフに選ばれることが少なくない。自身も腕に祖母のタトゥーをもつアーティストが、「オアハカ社会では老齢女性は、“sabiduría(知恵)”の象徴として尊敬されている」と教えてくれたことがある。

2021年にオアハカの通りでみかけた壁画。女性はオアハカのシャーマンのマリア・サビーナか

2021年にオアハカの通りでみかけた壁画。女性はオアハカのシャーマンのマリア・サビーナか

アーティストのマルコス・ルセロの腕に彫られたタトゥーは、彼の祖母の肖像

手間をかけることはスペースを生む

午後、刺繍作家のサンドラ・コンチャの工房Arcadia(アルカディア)を訪ね、近況をしばし話し込む。彼女は自分の工房で、刺繍のワークショップをよく開いている。2020年コロナ禍のオアハカに暮らしていたとき、誰とも話す機会を持てずもどかしく思っているわたしに、彼女は声をかけてくれた。2階の風のよく通るバルコニーの彼女の工房で、二人で刺繍をしながら、ぽつりぽつりと話す日を重ねた。話題はパンデミック禍での心配事や、家族のこと、体調の変化などさまざまだったが、辞書を片手にゆっくりとしか話すことのできないわたしの言葉を、彼女はいつも待ってくれた。

「刺繍は手間がかかるでしょう? でもそのゆっくりとしたペースは、やがてスペースを生むから」と彼女はわたしに言ったのだった。

いつもメスカルで歓待しれくるサンドラ。ちなみにこのメスカルもオアハカ産

サンドラの工房は2階にあるが、その1階には、女性たちの版画コレクティブARMARTE(アルマルテ)が入居してきていた。彼女たちは3日後にせまった国際女性デー「8 de Marzo(3月8日)」にむけてたくさんの版画を刷っているところだった。「8 de Marzo」のデモへは、彼女たちと一緒に向かうことになった。

ARMARTEの工房。海外から長期滞在し彼女らの活動に加わる人もでてきた

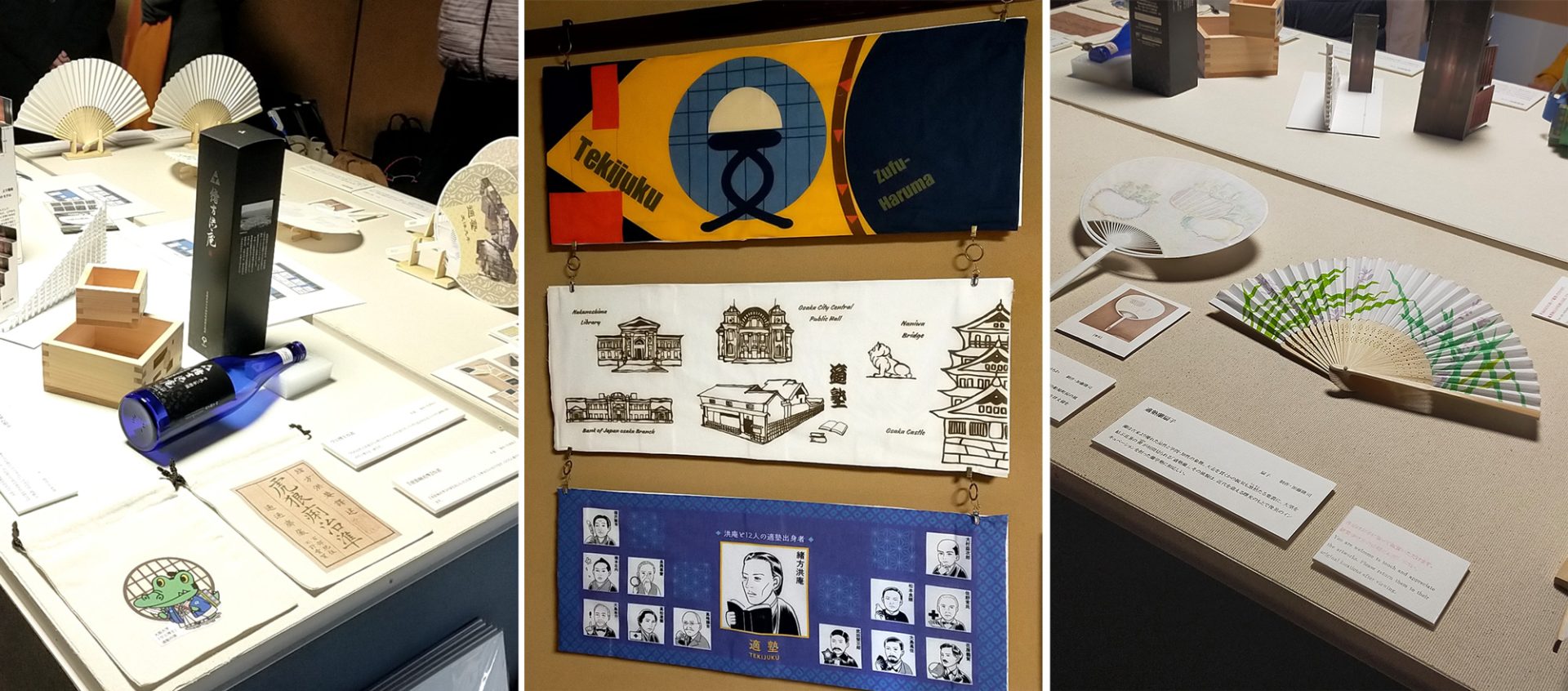

Subterráneos/運動の母体となる場

セントロ内で、工房を引っ越したと聞き、コレクティブSubterráneos(スブテラネオス)の新しい工房へマリオ・グスマンを訪ねる。日本製の彫刻刀を愛用する彼らに、彫刻刀を届けた。彼らの活動はパンデミック後さらに活発化していて、現在では常時6、70人のユースたちが、Subterráneosの開設する美術クラスを受講しているという。

Subterráneosの新たな工房。野良犬や近所の子どもたちも遊びにくる

3月7日の夜にまたSubterráneosの工房で彼らと落ち合う。「8 de Marzo」のための版画を、通りに貼りにいくというので同行させてもらう。版画のサイズは等身大以上の巨大なもの。この日、女性メンバーが全体の指揮をとって、男性メンバーがそれらを実行していたのが印象に残ったが、彼らにとっては珍しいことではない。

「8 de Marzo」前夜。セントロ地区の目抜き通りでもあるサント・ドミンゴ教会の目の前に版画は貼られた

「8 de Marzo」前夜。セントロ地区の目抜き通りでもあるサント・ドミンゴ教会の目の前に版画は貼られた

また別の日には、Subterráneosが手がけたセンテナリオ市場の版画壁画を観に行った。彼らは変わらず、この土地で働く人々の姿を誇らしげに表現していた。

センテナリオ市場内にSubterráneosが手掛けた壁画。彼らは、周縁化され、虐げられてきた人々の側に立つ。壁画をよく見ると、オアハカの労働者だけでなく隣のチアパス州から出稼ぎにきている女性労働者の姿も含まれている

センテナリオ市場内にSubterráneosが手掛けた壁画。彼らは、周縁化され、虐げられてきた人々の側に立つ。壁画をよく見ると、オアハカの労働者だけでなく隣のチアパス州から出稼ぎにきている女性労働者の姿も含まれている

オアハカの運動の根には、権利の要求や制度改革を求める街頭のデモやストライキと、人々の存在や尊厳を表現することのふたつがあるように思える。そしてその後者を、アーティストらが積極的に後押ししている。

8 de Marzo/「Ni Una Menos(ひとりも欠けてはならない)」

3月8日。「8 de Marzo」のデモ当日。ARMARTEのメンバーのナンシー・アデライダと落ち合う。9時前だったけれど、すでにオアハカ中の村々から人々が集まり、ものすごい人数になっている。国際女性デーのデモは、世界中のさまざまな都市でおこなわれているが、メキシコを含むラテンアメリカでは、年々、その規模は拡大している。今年のオアハカでのデモは、午前の部と午後の部にわかれ、午前の部には各集落の民族衣装をまとった先住民女性たちが主だった参加者となり、比較的ゆっくりとしたペースで、セントロ端の母子のモニュメントのある広場からソカロ(中央広場)まで歩く。保守的な農村集落でいまだ根強い家父長制に対し、女性たちが連れ立って「女性の地位の向上」と「男女平等」を求めて声をあげる。ARMARTEはデモに併走しながら、通りの壁に、次々と版画を貼ってゆく。

左:4、5人ずつチームを組み、デモに併走しながら街中に版画を貼る。版画を貼る行為も声をあげる方法のひとつ

左:4、5人ずつチームを組み、デモに併走しながら街中に版画を貼る。版画を貼る行為も声をあげる方法のひとつ

右:ARMARTEの今年の版画には、パレスチナへの連帯を示すものが多く見られた

ARMARTEのメンバーのセレステ・サンティアゴは、「家父長制は新自由主義と結託していて、パンデミックは平時からあったその問題をさらに深刻なものにした」と語る。「だからこそ、あくなき経済的利益を追求する新自由主義と資本主義に対抗するものとして、わたしたちはいつにも増して、互いのそしてコミュニティの『ケア』を重視していた」と教えてくれた。実際、彼女らは、ロックダウンが長期化するなか、女性や子どもたちがDVから守られ安心できる場をつくるために、時々の状況をみながら、版画のワークショップをおこなったり、生活困窮地域に食料や医薬品などの生活必需品を届けたりしていた。

3年前は5人だったARMARTEも、自分たちを「ARMARTITAS」(小っちゃなARMARTEのような意)と呼ぶ、10代や20代のメンバーが加わって倍ほどの人数になっていた。彼女らの今年の版画には、パレスチナの女性たち、黒人女性たち、先住民の女性たち、子どもたちへの連帯が示され、「誰も置き去りにしない」という彼女たちの姿勢があらわれていた。

午後の部は、紫や緑に身を包んだ、比較的若い女性たちによるデモだ。マチスモ(男性優位主義)がいまだ蔓延るメキシコでは、長年、フェミサイド(女性を標的とする殺人)が深刻な問題となっている。昨年、女性が被害者となった殺人件数はわかっているだけでも約3,500件で、一日あたり10人の少女や女性たちが殺され、パンデミックによるロックダウンの長期化でさらに被害者が増えたとも伝えられた★1。

女性たちは、フェミサイドの犠牲者となった女性一人ひとりの名前を呼び、小さな墓標をつくって通りに並べたり、花を手向けたりしていた。街路樹のハカランダが薄紫色の花を満開に咲かせて、彼女たちを見守っているようにも見えた。

デモでは、「Ni Una Menos(一人も欠けてはならない)」のほかにも、「ここに居ないあなたの代わりに」「もうこれ以上、この類の暴力は繰り返さない」などを意味する言葉が叫ばれ、彼女たちにとって、デモは追悼や祈りの場でもあり、今後の変革にむけた死者への誓いの場であるのだと感じた。街頭はそのための場としてもある。

ソカロへと続くインディペンデンシア通り。(ちなみに、この3月8日のデモの翌日は、「Un día sin mujer(女性のいない一日)」。女性たちが家事や職場の仕事を休み、買い物などもせず過ごすというこの運動も、近年ひろがってきている)

ソカロへと続くインディペンデンシア通り。(ちなみに、この3月8日のデモの翌日は、「Un día sin mujer(女性のいない一日)」。女性たちが家事や職場の仕事を休み、買い物などもせず過ごすというこの運動も、近年ひろがってきている)

後日、6月3日の選挙でメキシコ初の女性大統領となった左派のクラウディア・シェインバウムは、選挙戦でフェミサイド捜査のための専門部署の立ち上げをマニフェストに掲げ当選を果たした。そもそも、この女性大統領就任以前に、メキシコでは2014年から政党の候補者は男女同数にすることが義務付けられている。昨年度、世界186カ国中の女性議員数の国際比較では、メキシコの女性議員の割合は50.0%(世界第4位)で、日本が、10.3%(世界第164位)★2ということを考えると眩暈がするが、このような制度設計がなされるまで、日々、声をあげ続けた人々の力だろうと、納得する部分もある。実際のデモでは、言葉と行動の力、細かな相違で分裂するより大きな目的達成のために連帯する力を感じた。

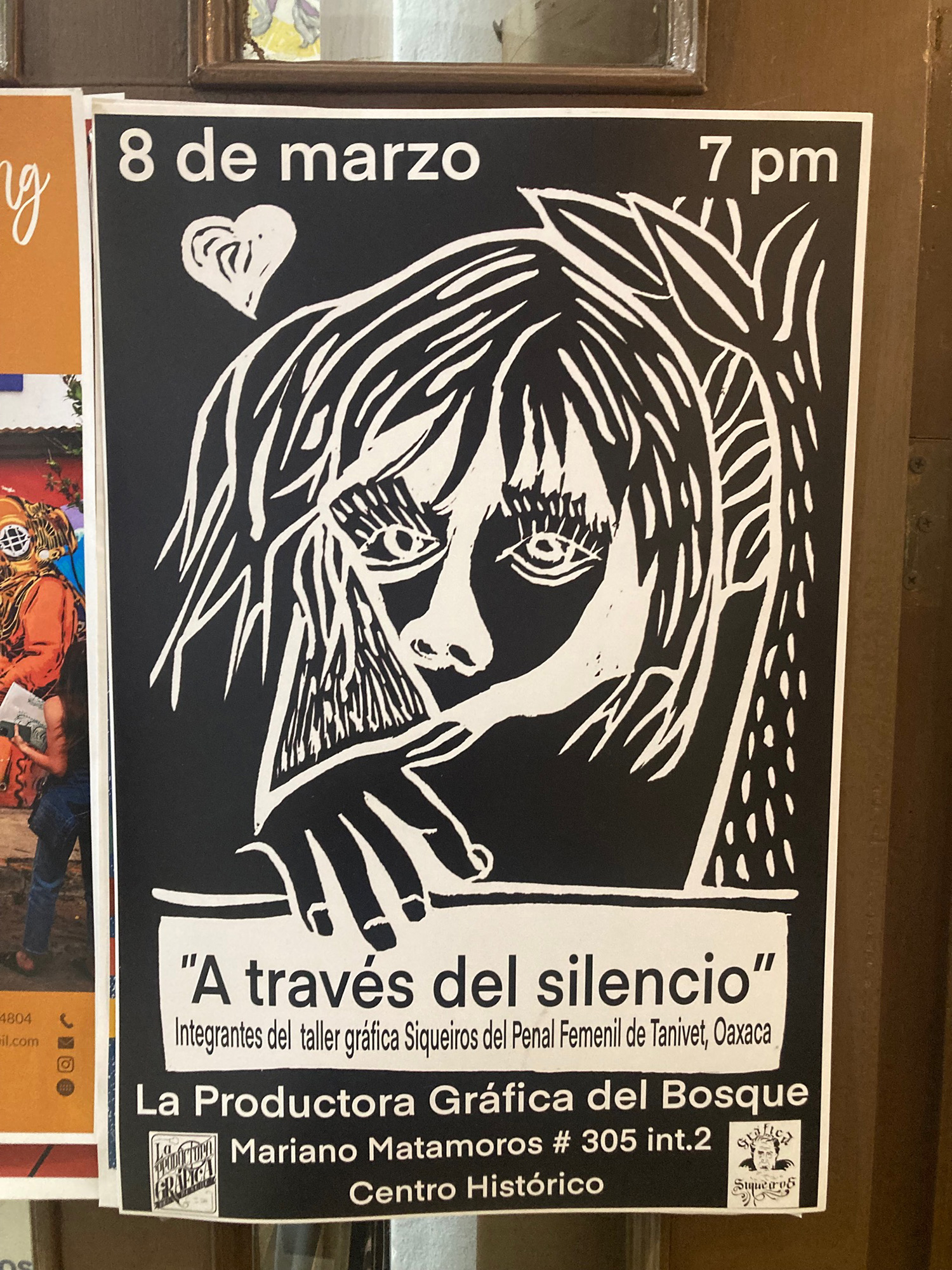

La Productora Gráfica del Bosque/沈黙を通して 女子刑務所からの声

午後のデモが終わり、19時頃、工房「La Productora Gráfica del Bosque(ラ プロダクトラ グラフィカ デル ボスケ)」にも足を伸ばした。ここでは女子刑務所の受刑者による展覧会が開かれていた。「A través del silencio(沈黙を通して)」と題されたこの展覧会には、手記や版画が並ぶ。アーティストらが講師となって、3年前から刑務所で継続的におこなってきたワークショップによってこの展覧会はつくられている。男子刑務所にも講師として通うアーティストのアイデェ・ヌカメンディとクリストフェル・ディアスに話を聞くと、「男子刑務所には、差し入れを持って会いにくる母親や妻などの家族が少なからずいる。でも、女子刑務所には面会者がほとんど来ない。一家の恥だとされ、彼女らの声を聞く人はいない」と言う。長い沈黙をともに過ごし、ようやく発せられようとする彼女たちの声に最初に耳を傾けたのは、講師を担ってきたアーティストらなのかもしれない。

「A través del silencio(沈黙を通して)」のポスター

女子刑務所で毎週ひらかれるワークショップを経て制作された版画と手記が並ぶ

女子刑務所で毎週ひらかれるワークショップを経て制作された版画と手記が並ぶ

Luvia Lazoとの写真集制作プロジェクト

3月10日。セントロから車で40分ほどいくと、オアハカ郊外の村テオティトラン・デル・バジェに着く。ここは、古代メキシコ時代から続くサポテコ族の村で、先祖代々この村に暮らす写真家のルビア・ラソのスタジオを訪ねた。彼女の実家の家業は肉屋で、週末の市場では彼女も家族を手伝って肉を売っている。訪ねたこの日も、ちょうど市場の仕事が終わったところだと言い、サポテコの女性たちの日常着である小花柄のワンピースと刺繍入りのエプロンを身につけていた。

テオティトラン・デル・バジェにあるルビアのスタジオにて

彼女とは3年前に知り合い、彼女がこの村で初めて個展を開いたとき、わたしは友人たちと観にきた。素晴らしかった。写真の被写体はこの村の働く人たちで、そのほとんどが後ろ姿か、顔が隠されたものだった。村中が顔見知りどころか、家族といっても過言ではないほどに濃密な関係性にあるこの村で、個別具体的な顔を隠すことはなにを意味するだろう。

彼女のスタジオにかけられた写真作品。市場の仕事の合間に撮影させてもらうことが多い

彼女のこの独特の撮影方法は、家族のなかでも特に結びつきの強かった祖父の病気に由来する。祖父が視力を失い始めたとき、「あなたの姿は見えるけれど、顔が見えない」と彼女は告げられた。祖父の目に、彼女は自分の目を重ねただろうか。彼の死後、彼女はその面影を探すように、村の人々を撮影し始めた。わたしが展覧会で目にしたのはその写真群だった。

彼女の祖父は3年前にこの世を去った。葬儀の日は豪雨に見舞われ、

それはまるで雨を意味する彼女の名を、彼が空から叫んでいるかのようだった

「大学で写真を学んだけど、メキシコの写真史を遡っても、わたしたち先住民族はいつもまなざされる対象だったし、女性であるわたしが家業以外の仕事──しかも写真家になるなんて、この村では考えられないことなんだよ」と彼女が言ったとき、「近い将来、一緒にあなたの写真集をつくりたい」とわたしは彼女に告げた。その約束を前に進めるために、もう一度ここに来た。彼女から写真のデータを受け取り、村の景色を眺めながら、この色彩をよく覚えておこうと思った。

13年目の3月11日

日本とメキシコの時差は15時間あるので、すこし曖昧な感じで、東日本大震災から13年目の日をオアハカで迎える。娘とはなるべく毎日、ビデオ通話していたけれど、泣きはらした目で見つめられると胸が痛む。しかし、オアハカは酷暑のうえに、水不足が深刻で、幼い娘をここに連れてくるのはやはり難しかったなと思い直す。

水不足が深刻な理由は、異常気象もあるけれど、オーバーツーリズムもそのひとつだと聞く。美佐世さんの住むエリアはこれまで2週に1度のペースで給水されていたのに、いまは5週に1度なのだという。そんな大変な時期に、滞在させてもらっていることに、申し訳なさを感じつつ、節水につとめる。オアハカの友人は、シャワーを2日に1回に減らしたとも言っていた。日本人のわたしにとって、彼の地を覆う災厄の影が自分の足元から伸びているという事実に行き当たることはよくあって、この居心地の悪さを忘れてはいけないとあらためて思う。街に出ると、オーバーツーリズム反対のポスターが貼られ、給水車を生活困窮地域にもまわせと訴えるデモがおこなわれていた。オアハカの人たちは、黙ってはいない。そのことにいつも成熟を感じる。

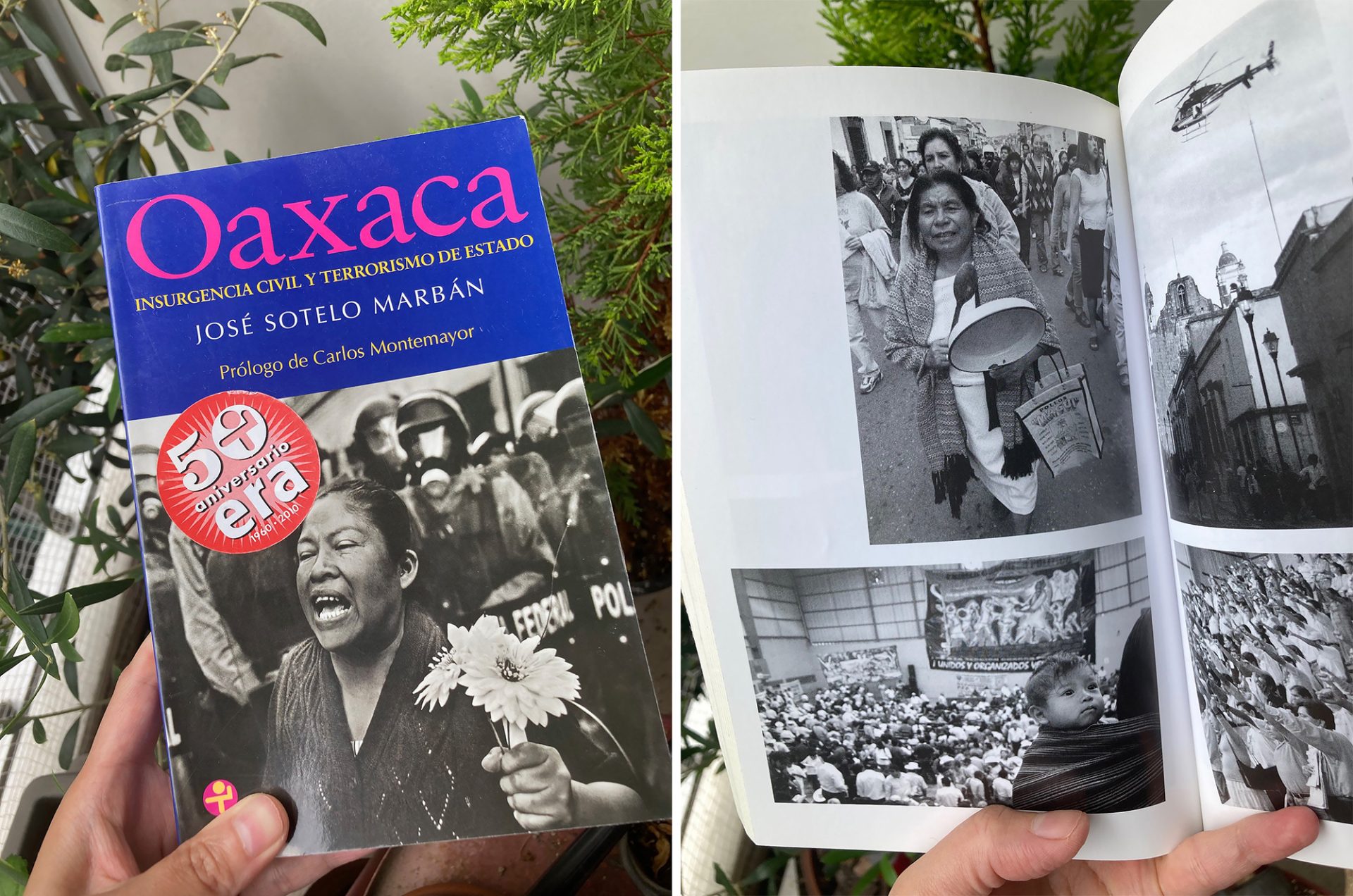

2008年に出版された『OAXACA INSURGENCIA CIVIL Y TERRORISMODE ESTADO(オアハカ 民衆の反乱と国家テロ)』。2006年の市民による大規模ストライキの様子が記録されている

2008年に出版された『OAXACA INSURGENCIA CIVIL Y TERRORISMODE ESTADO(オアハカ 民衆の反乱と国家テロ)』。2006年の市民による大規模ストライキの様子が記録されている

この13年間、身近なところで自分たちの社会課題や歴史について学んだり、小さな集まりをひらいて情報や意見交換をしたり、デモへ参加することも気がつくと日常に組み込まれていった。子育てと社会運動と仕事を並列しておこなうことが、13年目のわたしの生活になり、それらは相互に影響し合っている。オアハカで、鍋を打ち鳴らし、子どもを背負いながら、そのまま通りに出て声をあげる人たちがいた。やむにやまれぬその声はわたしを動かした。一方的に彼女らに学ぶのではなく、わたしは何者かを問いながら、「いま」という歴史を自分も生きていることを胸に刻みながら、つぎに彼女らに会うときに顔向けできるようでありたいと思う。

★1──「『女性だから』殺されるフェミサイド 初の女性大統領は光になれるか」(記者:軽部理人、朝日新聞デジタル)https://digital.asahi.com/articles/ASS6111JBS61UHBI01BM.html?ref=tw_asahicom

★2──「内閣府男女共同参画局「女性議員比率の国際比較」https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/sankou2_23_09.pdf

関連記事

【オアハカ】それでもなお、文化芸術が自律的に存在する場所|清水チナツ:キュレーターズノート(2021年11月01日号)