先月始まった新しいコーナー「遊歩録」の第2回目は、村田真さんです。昨年末のメキシコ〜LAに続いて、今度は話題のヴェネツィア・ビエンナーレとパリをひさしぶりに探訪されたようです。文末に、足繁く通っていらっしゃった頃の村田さんのレビューを掘り起こしました。過去の記事を合わせて読むと、欧州の大規模国際展の変化、欧州と日本のアートシーンの関係性の変化だけでなく、社会そのものの移り変わりも切に感じられてきます。(artscape編集部)

ヴェネツィア・ビエンナーレ 中央館 ファサードはブラジルのMAHKUによる壁画[筆者撮影]

ヴェネツィア・ビエンナーレ 中央館 ファサードはブラジルのMAHKUによる壁画[筆者撮影]

ヴェネツィア・ビエンナーレを訪れるのは何年ぶりだろう。調べてみたら2005年に行ったのが最後だから、もう20年近くたつ。最初に訪れたのは1982年のことなので、40年以上も前だ。以後1988年から毎回通っていたが、21世紀を迎えるころには惰性になっていたので、ぼくにとってヴェネツィア・ビエンナーレといえば、1980〜90年代の東西冷戦崩壊前後のころがもっとも強く印象に残っており、それが同時期に見たドクメンタともどもぼくの国際展の評価基準になっている。

そんなぼくにとって約20年ぶりに見る今年の第60回ヴェネツィア・ビエンナーレは、まるで浦島太郎のような体験だったと告白しなければならない。それほど国際展の価値観が変わってしまったことを痛感したのだ。浦島太郎は最新のビエンナーレについて語る言葉を持ち合わせていないので、かつてのビエンナーレとの違いについて述べるしかないだろう。せめて懐旧談に終わらないよう気をつけるつもりだ。

ちなみに、今回はぼくひとりではなく妻が同行した。実態としては妻にぼくがついていったというほうが正しいかもしれない。というのも、ぼくがヨーロッパに行き始めた1980年代は、帰りの日時を決めないオープンチケットを手に、鉄道が乗り放題のユーレイルパスを使い、ホテルも予約なしにその場で決めていたが、いまはホテルや鉄道はおろか美術館ですら予約しなければならず、いまだスマホを使いこなせないぼくひとりでは海外旅行もおぼつかなくなったからだ。もはや行き当たりばったりの気ままなひとり旅など遠い昔の夢なのだ。今回の旅行も諸々の予約や情報収集の多くは妻がしてくれた。この場で感謝。

ドイツ館へ

さて、ヴェネツィア・ビエンナーレである。開場時間の午前10時前にメイン会場のジャルディーニに着いたら、すでに数百メートルの列ができている。入場するためにこんな長蛇の列に並ぶのは初めてのことだ。21世紀になって顕在化したアートツーリズムに、コロナ明けのオーバーツーリズムが重なった結果だろう。

無事入場し、30館あるパビリオンのなかで真っ先に向かったのは、人気が高く混雑が予想されたドイツ館だった。パビリオンに列ができるのは、作品が繊細なため入場制限をかけた日本館の内藤礼(1997)をはじめ、映像や体験型の作品が増えた1990年代からの現象だ。この傾向はますます強まりそうで、いずれパビリオンに入るにも予約が必要になったり、ディズニーランドみたいにファストパスのようなシステムが導入されたりするかもしれない。

ドイツ館は正面エントランスの前に土がうずたかく盛られて入れないので(もちろんこれも作品)、脇から入館する。未来的な宇宙船が光を放つ部屋を抜けると、中央の巨大な吹き抜け空間は3層に仕切られ、未来の廃墟のような埃だらけのインスタレーションが施され、スペクタクル性の強い展示になっている。これらはヤエル・バルタナ、エルサン・モンタークらによるコラボレーションで、彼らは名前からも察せられるようにドイツ生まれではない。それは今回の総合ディレクター、アドリアーノ・ペドロサが掲げた「Foreigners Everywhere(どこでも外国人)」という全体テーマにも合致している(ペドロサ自身はブラジル人)。

ドイツ館のエントランス[筆者撮影]

ドイツ館のエントランス[筆者撮影]

ドイツ館のインスタレーション[筆者撮影]

ドイツ館のインスタレーション[筆者撮影]

もうひとつ、ドイツ館で特筆すべきは、パビリオンだけでなく近くのラ・チェルトーザ島でも展示が行なわれ、両者で「境界」というドイツ館のテーマが浮かび上がるということだ。この島はジャルディーニの裏側に位置するものの船の便が悪く、ぼくらを含めてほとんどの人は見ていないはず。しかしパビリオンの展示だけでも、いささか盛り込みすぎの感があるとはいえ、五感をフルに刺激するインスタレーションが人気を呼んだのはうなずける。

「先進国」のパビリオン

ドイツ館に続いて近隣のイギリス館、フランス館と「列強」の展示を見ていく。イギリス館はジョン・アコムフラ、フランス館はジュリアン・クルーゼの個展で、それぞれCG映像や音、立体などを用いたインスタレーション。内容やテイストは異なるものの、見終わった印象が似たり寄ったりだったのは、作品がカラフルで賑やかだったからだろう。ちなみにアコムフラはガーナ出身、クルーゼはカリブ海系フランス人で、それぞれ映像では移民問題や植民地主義について語っていたらしく、それゆえ似たような印象を抱いたのかもしれない。ここにも「どこでも外国人」のテーマが浸透している。

イギリス館 ジョン・アコムフラのインスタレーション[筆者撮影]

イギリス館 ジョン・アコムフラのインスタレーション[筆者撮影]

フランス館 ジュリアン・クルーゼの展示[筆者撮影]

フランス館 ジュリアン・クルーゼの展示[筆者撮影]

全体テーマは中央館とアルセナーレの一部で行なわれる企画展のために設定されたもので、個々のパビリオンの展示にまで及ばないが、各国ともテーマを意識した人選がなされている。アメリカ館とカナダ館も同じだ。アメリカ館はジェフリー・ギブソン、カナダ館はカプワニ・キワンガで、前者は先住民族のチェロキー族の血を引き、後者はアフリカにルーツを持つ女性アーティスト。作品はどちらもカラフルな工芸品といった趣で、北米を代表するパビリオンとして物足りなさを感じたのは、ぼくが20世紀人だからだろうか。こうして見ると、欧米の「先進国」はこぞって移民か先住民のアーティストを自国の代表として送り込んでいることがわかる。モダニズムの先端を切り拓いてきた巨匠たちが各国の代表を務めた冷戦期とは隔世の感がある。

アメリカ館 ジェフリー・ギブソンの展示[筆者撮影]

アメリカ館 ジェフリー・ギブソンの展示[筆者撮影]

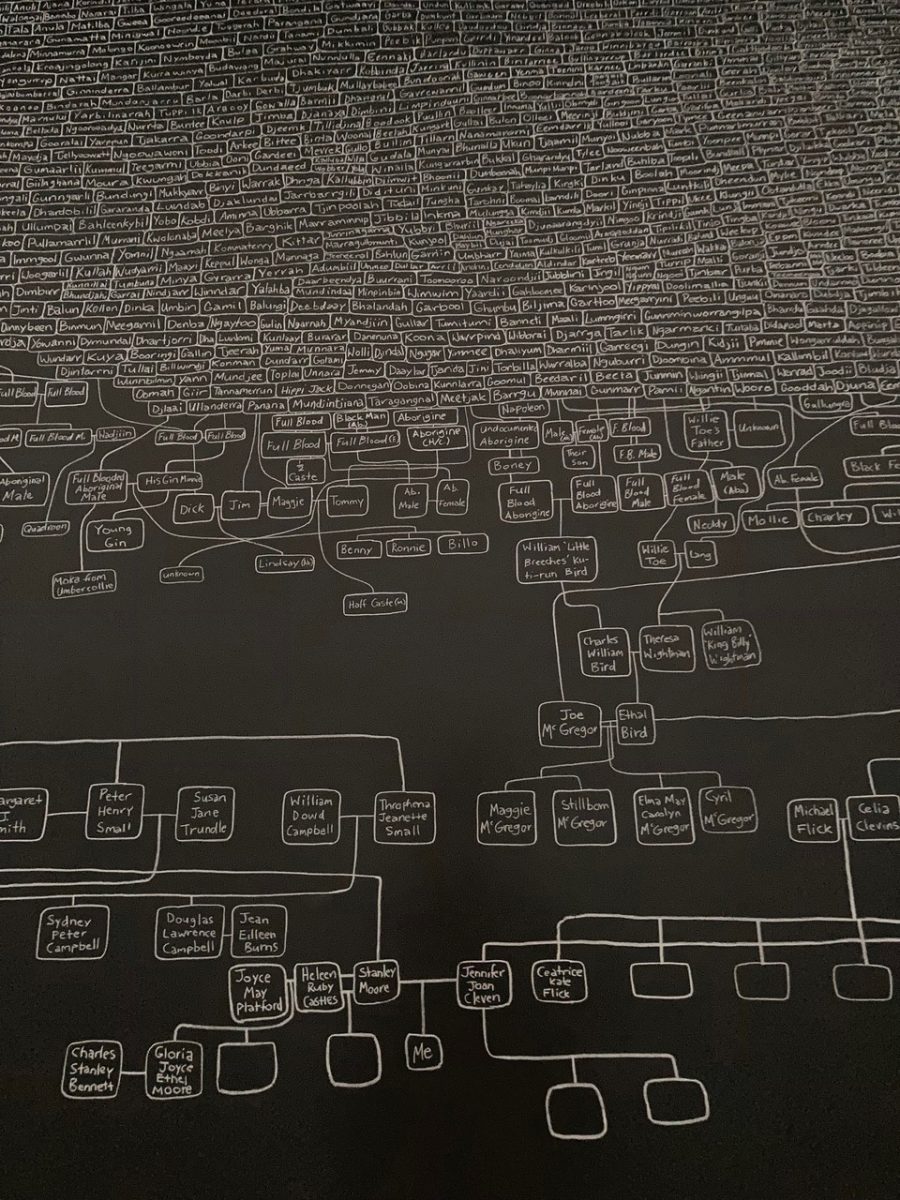

その最たるものが、オーストラリア館のアーチー・ムーアだ。アボリジニのアーティストであるムーアは、黒く塗り込めた壁全面に6万5千年前まで遡る家系図をびっしりと書き出し、ネイティブでありながら被差別的なマイノリティに甘んじてきたみずからのルーツを逆照射してみせた。この「壁画」は数カ月かけてチョークで手書きしたというだけあって視覚的にもインパクトがあり、最優秀国別参加賞の金獅子賞を受賞したのはうなずける。ちなみに、国際展最優秀アーティスト賞の金獅子賞もやはり先住民で、ニュージーランドのマオリ族のマタアホ・コレクティブが受賞した。

オーストラリア館 アーチー・ムーアの「壁画」[筆者撮影]

それにしても、どこもかしこも移民や先住民ばかりだと違和感を覚えるのも事実だ。もちろん異民族・異文化への共感は理解できるし、20世紀のモダニズムに対する反動や、加熱するアートマーケットへの反発もあるだろうが、ここまで極端に振れるとまたすぐに反動が起きて別の極に振れてしまうのではないかと憂慮するのだ。芸術の価値観がそう簡単にコロコロ変わっていいわけがない。

そんな「どこでも外国人」ばかりのパビリオンのなかで、毛利悠子を代表に選んだ日本館は、われ関せずとばかりに独自の路線を貫いていた。駅構内の水漏れに対する応急処置からヒントを得た作品で知られる毛利は、バケツやホースなどの日用品をつないで水を循環させたり、果物に電極を刺して音や光を発生させたりしている。これは日本館の雨漏りする天窓と、ピロティにつながる開口部のある建築的特性を生かしたインスタレーションであり、また、温暖化によって水没の危機に瀕するヴェネツィアへの警鐘とも受け取れる。そのどこかユーモラスな味わいに、「どこでも外国人」一辺倒のジャルディーニでホッとひと息つける爽やかさを感じたものだ(ちなみに今回キュレーターに日本館としては初の外国人であるイ・スッキョンが選ばれたことは特筆しておきたい)。

日本館 毛利悠子のインスタレーション[筆者撮影]

日本館 ピロティの下まで続く毛利悠子のインスタレーション[筆者撮影]

日本館 ピロティの下まで続く毛利悠子のインスタレーション[筆者撮影]

戦争の影

今回のビエンナーレに影を落としているのは、イスラエルとロシアの軍事行動だ。イスラエル代表作家のルース・パティアは、キュレーターとともに「停戦と人質解放が合意に達したときに公開する」とのステートメントを出してパビリオンを閉鎖。イスラエル館の前にはビエンナーレにふさわしくない兵士が警備する姿も見られた。これに先立ち、各国のアーティストやキュレーター有志が、イスラエルをビエンナーレからボイコットする抗議運動を展開していたという。

閉鎖されたイスラエル館[筆者撮影]

閉鎖されたイスラエル館[筆者撮影]

2年前からウクライナに侵攻を続けるロシアは、前回に続き不参加。空いたパビリオンはロシアと原子力開発で協定を結んでいるボリビアに譲り、工芸的作品が展示されていた。一方、ロシア出身のアンナ・イェルモラエヴァを代表に据えたのはオーストリア館だ。映像のひとつは駅のベンチで窮屈そうに眠ろうとする彼女自身を捉えたもの。1989年に彼女がオーストリアに着いて難民キャンプに入るまでの1週間を過ごした場所だそうだが、その後ベンチに肘掛けがつけられ横になれなくなったのだ(いわゆる「排除アート」)。同じく彼女の作品で、10種ほどの花を飾ったインスタレーションもある。オレンジはウクライナ、サフランはミャンマー、ジャスミンはチュニジアといったように、それぞれ革命運動のシンボルとされた植物である。

オーストリア館 アンナ・イェルモラエヴァのインスタレーション[筆者撮影]

オーストリア館 アンナ・イェルモラエヴァのインスタレーション[筆者撮影]

ウクライナはパビリオンを持たないためアルセナーレに出展しているが、注目すべきはポーランド館がウクライナのアーティストを起用したこと。同館は別のアーティストの展示を予定していたが、政権が代わって当初のプランが不採用となり、急遽ウクライナのオープングループを招くことになったという。ウクライナ人が戦闘機や空襲警報の音を口真似し、観客に繰り返すよう求める参加型の映像作品で、今年の横浜トリエンナーレでも話題になったのは記憶に新しい。横トリは3回訪れたものの、音を繰り返す人はひとりもいなかったが、ここではたったひとり中年の女性が唸り声を上げていた。これには動揺した。

ポーランド館 オープングループの映像インスタレーション[筆者撮影]

ポーランド館 オープングループの映像インスタレーション[筆者撮影]

置き去りにされた「芸術」

ここまで主に欧米「先進国」のパビリオンを紹介してきた。ほかにもパビリオンを持たない中南米やアラブ、アフリカなどの国々もアルセナーレや市内に会場を借りて展示しているが、そのなかで「先進国」の展示に的を絞ったのは、作品のよしあしではなく、以前との対比が鮮やかに浮かび上がると考えたからだ。

東西冷戦末期の1980年代後半、ジャルディーニでは各国を代表する巨匠たちが覇を競い、アルセナーレは新進アーティストが国際的なデビューを狙っていた。そしてここで賞を獲ったアーティストの作品が、数日後に開かれるアートバーゼルに価格が数倍になって出されると囁かれたものだ。芸術的価値が認められれば市場価値も上がるというわかりやすい関係にあったのである(もっとも受賞が必ずしも芸術性の高さを保証するとは限らないが)。

当時、国別展示で毎回話題になるのは、名高い巨匠たちが出品する欧米のパビリオンであり、東欧をはじめそれ以外のパビリオンは問題外というか、「先進国」の引き立て役として冷ややかに見られていたように思う。その「先進国」が20-30年後こぞってほぼ無名の移民や先住民のアーティストを自国の代表に選ぶとは、いったいだれが想像できただろう。

いちばん大きな転機は、いうまでもなく1989年に始まる冷戦構造の崩壊である。東西の壁が崩れることによって南北の格差問題が顕在化し、そこからポストコロニアリズムやマルチカルチャリズムの考えが登場してくる。折りしも1992年はコロンブスのアメリカ大陸発見500年に当たる年だったが、皮肉にもこの時期を境にコロンブスは「新大陸の発見者」から「植民地主義の先駆け」へと評価が急変したのだ。また、アメリカを中心に人種差別問題やフェミニズム運動が再浮上し、「ポリティカルコレクトネス」が提唱されたのもこのころのこと。アートもすでに破綻をきたしていたモダニズムの価値観から、社会性の強い表現へと転換し、コミュニティアートやリレーショナルアート、ソーシャリーエンゲージドアートなどが登場する。

こうした変化はドクメンタにも顕著に現われた。1990年代前半までディレクターは西欧の白人男性に占められていたが、1997年の「ドクメンタ10」で初めて女性のカトリーヌ・ダヴィッドが選ばれ、巨大でマッチョな絵画や彫刻は影を潜めて繊細な映像が急増。2002年の「ドクメンタ11」ではナイジェリア出身のオクウィ・エンヴェゾーが就任し、欧米一辺倒だった出品作家もグローバルサウスへと広がりを見せていく。

21世紀に入って加熱するアートマーケットの動向も無関係ではない。商品になる絵画や彫刻の一部はますます高騰し、ギャラリーやアートフェアを支える一方、国際展や芸術祭は商品化できないソーシャル系のアートであふれかえるという二極分化を生むことになった。アートフェアはアートの市場価値を支え、国際展は社会的価値を保証するという構図だ。そこに欠けているのは芸術的価値であり、それを支えてきた批評ではないか、というのがぼくの「失われた20年」の見立てである。

いずれにせよ、こうしたミレニアムの転換期を経て、前回のビエンナーレでは企画展の参加アーティストの9割が女性で占められ、今回の中央館とアルセナーレの一部を使ったテーマ展示では移民や先住民をはじめ、精神障害者、グローバルサウス、クィアといった20世紀のモダニズムから取り残された無名の表現者たちにスポットライトが当てられたのだ。そのうち国際展も日本の運動会のように、優劣を争う賞制度がなくなり、仲よく日ごろの成果を見せ合う場になっていくのかもしれない。

「どこでも外国人」民族的な作品が並ぶ 中央館[筆者撮影]

「どこでも外国人」民族的な作品が並ぶ 中央館[筆者撮影]

「どこでも外国人」アウトサイダーアートも目立つ 中央館[筆者撮影]

「どこでも外国人」アウトサイダーアートも目立つ 中央館[筆者撮影]

「どこでも外国人」おそらくクィアをテーマにした大作 アルセナーレ[筆者撮影]

「どこでも外国人」おそらくクィアをテーマにした大作 アルセナーレ[筆者撮影]

女子刑務所にて

最後に、今回いちばん印象に残った展覧会について述べたい。ヴェネツィアでは、ジャルディーニとアルセナーレ以外にも市内の60カ所を超す建物で関連展示が行なわれており、そのうち見ることができたのは10数カ所に過ぎない。だが、いずれも教会か、パラッツォやカーサと呼ばれる古い邸宅を会場にしたもので、建物に入るだけでもワクワクする体験だった。そんなふだんは入れない建物のなかでも2度と入れないだろうという特異な体験になったのが、ジュデッカ島の女子刑務所で行なわれた「私の目で」と題されたヴァティカン主催の展示である。ヴァティカンが国別展示の会場としてこの場所を選んだのだ。

場所が場所だけに1回15人限定の完全予約制。キワモノ好きの妻がおもしろそうだからと早めに予約してくれたから入れたものの、今回のビエンナーレのなかでもっとも見るのが難しい「狭き門」といわれているそうだ。会場(刑務所)に入るのも厳重で、パスポートや財布、筆記具、スマホなど持ち物すべてを預けなければならず、写真を撮ることも許されなかった。唯一撮れた写真は、建物の外壁に描かれたマウリツィオ・カテランの足の裏の壁画だけだ。

「私の目で」女子刑務所入口(集合場所)[筆者撮影]

「私の目で」マウリツィオ・カテランの壁画[筆者撮影]

施設内は自由に見られないので、度の強い遠視の眼鏡をかけたおばあちゃん(現役の受刑者)がガイドしてくれるのだが、早口のイタリア語でしゃべるのでさっぱりわからない。ボランティアと思しき女性がそっと英訳してくれるものの、おばあちゃんはおかまいなしにどんどん進むので半分くらいしか訳せず、しかもぼくはその半分も理解できない。なんとか理解できたのは、数人のアーティストが受刑者やその家族と会って話し合い、コラボレーションした作品を展示しているということだ。作品は家族の絵だったり版画だったり、映像だったりインスタレーションだったりさまざまだが、特に興味を引くものではなかった。

中庭では囚人たちがくつろいでいて(タバコを吸っている人もいる)、こちらに手を振ったり「ハーイ」とか声をかけてくるのだが、こちらから声をかけることは禁じられている。ここではわれわれのほうが自由を制限されているのだ。

番外編:パリの展覧会

今回、ヴェネツィア・ビエンナーレの前にパリに3日間、ヴェネツィアの後はパドヴァ、ラヴェンナを回ってローマにやはり3日間ほど滞在した。パリ以外は古代から中世、ルネサンス、バロックとほぼ古典美術ばかり堪能したので、ここでは割愛し、パリの展覧会についてメモ程度に記しておきたい。

パリではまず、ルーヴル美術館で開かれていた「ヤン・ファン・エイク再見」を見た。これは同館所蔵の《宰相ロランの聖母》(c. 1435)の修復完成を記念するもので、他館からも《ルッカの聖母》(1436)、《ボードワン・ド・ランノワの肖像》(c. 1435)を借りたほか、同時代のフランドル絵画、写本、素描など約60点が展示されていた。《宰相ロランの聖母》は驚異的な細密描写で知られているので、修復した画面を拡大映像で舐めるように隅々まで見せてくれたのは眼福というほかない。また、画面裏には抽象的な大理石模様が描かれており、これは画家が本作を1冊の本、またはオブジェとして考えていたことを示唆するそうだ。小規模な企画展ながら満足度は高かった。

オルセー美術館では、印象派の旗揚げから150年にあたる今年「パリ、1874年 印象派の発明」を開催中。同展では第1回印象派展に出品された作品を集めるだけでなく、当時のサロンの出品作品も展示し、比較できるようになっている。もともとオルセー美術館は印象派のコレクションで知られるが、「印象派」の名前の由来となったモネの《印象・日の出》(1872)はマルモッタン美術館からのレンタルだ。さすがパリ、印象派の代表作がすぐ集まってしまう。

ポンピドゥ・センターの国立近代美術館では「ブランクーシ展」、ピカソ美術館では「レオンス・ローザンベール邸にて」、フォンダシオン ルイ・ヴィトンでは「マティスの《赤い部屋》展」と「エルズワース・ケリー展」、オランジュリー美術館では「ロバート・ライマン展」と、いまパリではキュビスムからフォーヴィスム、抽象、シュルレアリスム、ミニマリズムに至る20世紀のモダニズムの流れが概観できる。

「エルズワース・ケリー展」フォンダシオン ルイ・ヴィトン[筆者撮影]

「エルズワース・ケリー展」フォンダシオン ルイ・ヴィトン[筆者撮影]

「ロバート・ライマン展」オランジュリー美術館[筆者撮影]

「ロバート・ライマン展」オランジュリー美術館[筆者撮影]

なかでもピカソ美術館の「レオンス・ローザンベール邸にて」は、画商のローザンベールの自宅に飾っていたデ・キリコ、エルンスト、ピカビアら近代絵画の巨匠たちの作品を集めたもの。だれの作品か忘れたが、古賀春江や岡本太郎が参照したと思われる1920年代の絵画が数点あって、思わず苦笑いした。ポンピドゥ・センターの「ブランクーシ」展は、アーティゾン美術館「ブランクーシ 本質を象る」のざっと3倍ほどの規模。仮設壁をブランクーシの彫刻のように緩やかなカーブにしたり、ガラス張りの窓から見渡せるパリの街並みを借景にしたり、おしゃれな展示になっている。

「ブランクーシ」展 展示風景 ポンピドゥ・センター[筆者撮影]

「ブランクーシ」展 展示風景 ポンピドゥ・センター[筆者撮影]

ルーヴル美術館にほど近いパリの中心部に3年前オープンしたブルス・ドゥ・コメルスは初めて訪れる。世界有数の現代美術コレクションを誇るフランソワ・ノーが、かつて穀物取引場として使われていた円形の古典建築を安藤忠雄に改装させた美術館である。ピノーはヴェネツィアにもパラッツォ・グラッシとプンタ・デラ・ドガーナの2館を持っており、これが3館目。日本のプチコレクターとは比較にならないほどスケールが大きい。デイヴィッド・ハモンズ、ペーター・フィッシュリ&ダヴィッド・ヴァイス、ジェフ・クーンズらの作品がごろごろあって見応え十分だ。現在キム・スージャが館内の円形の床に鏡を張り、天地を逆転させている。

ブルス・ド・コメルス外観[筆者撮影]

ブルス・ド・コメルス外観[筆者撮影]

キム・スージャによって鏡張りになったブルス・ド・コメルスの床[筆者撮影]

キム・スージャによって鏡張りになったブルス・ド・コメルスの床[筆者撮影]

パリは今夏オリンピックを控えているため各所で工事が行なわれ、観光客もふだんより多いそうだ。そのため人気の美術館は予約しないとすぐには入れない。もっともパリに限らず有名美術館はどこも同じで、フラッと入りづらくなったのが寂しい。あかん、どうしても「昔はよかった」調になってまうわ!

第60回ヴェネツィア・ビエンナーレ「どこでも外国人」(60th Venice Biennale “Foreigners Everywhere”)

会期:2024年4月20日(土)~11月24日(日)

会場:ジャルディーニ、アルセナーレ、ヴェネツィア市内各所

ヤン・ファン・エイク再見(A New Look at Jan Van Eyck)

会期:2024年3月20日(水)~6月17日(月)

会場:ルーヴル美術館

パリ、1874 印象派の発明(Paris 1874 Inventing impressionism)

会期:2024年5月4日(土)~9月9日(月)

会場:オルセー美術館

マティスの《赤いアトリエ》(Matisse: The Red Studio)

会期:2024年5月4日(土)~9月9日(月)

会場:フォンダシオン ルイ・ヴィトン

エルズワース・ケリー 輪郭と色彩 1949-2015(Ellsworth Kelly. Shapes and Colors, 1949-2015)

会期:2024年5月7日(火)~9月9日(月)

会場:フォンダシオン ルイ・ヴィトン

レオンス・ローザンベール邸にて:デ・キリコ、エルンスト、レジェ、ピカビア…(Dans l’appartement de Léonce Rosenberg. De Chirico, Ernst, Léger, Picabia…)

会期:2024年1月30日(火)~5月19日(日)

会場:ピカソ美術館

ブランクーシ(Brancusi)

会期:2024年3月27日(水)~7月1日(月)

会場:ポンピドゥ・センター国立近代美術館

ロバート・ライマン 見るという行為(Robert Ryman. The act of looking)

会期:2024年3月6日(水)~7月1日(月)

会場:オランジュリー美術館

関連記事

村田真|第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」:artscapeレビュー(2024年05月13日)

ヴェネツィア・ビエンナーレの「見世物性」|村田真:フォーカス(2003年7月15日号)

ヴェネツィア・ビエンナーレ+α(でも+αのが大きい)日記|村田真:海外アート・レポート(2001年07月25日号)

第48回ヴェネツィア・ビエンナーレ 非芸術的取材日記村田真|村田真:トピックス(1999年07月15日号)