会期:2024/6/6~2024/6/16

会場:OGU MAG[東京都]

公式サイト:https://inunosenakaza.com/bilocationdislocation

東京・田端のOGU MAGで画家・評論家の古谷利裕の個展「bilocation/dislocation」が開催された。タイトルに含まれるバイロケーションは、同一のものが同時に二つの場所に存在すること、ディスロケーションは転移やずれの意味を持つ。

ほぼ均等にわけられた展示スペースの奥に「人体/動き/キャラクター」、手前に「文房具絵画」が展開され、古谷の近作にあたる二つのシリーズが紹介された。両シリーズの境界線上にある壁に、それぞれのシリーズを制作する際の手順書がA4の紙に記され、貼られている。

「人体/動き/キャラクター」には、過去に制作した4点に加えて、そこからさらに発展した「人体/動き/キャラクター・続」の9点が出品された。線を強く意識させる前作に対して、「続」の作品群は面やかたち、色との関わりが前景化して見える。

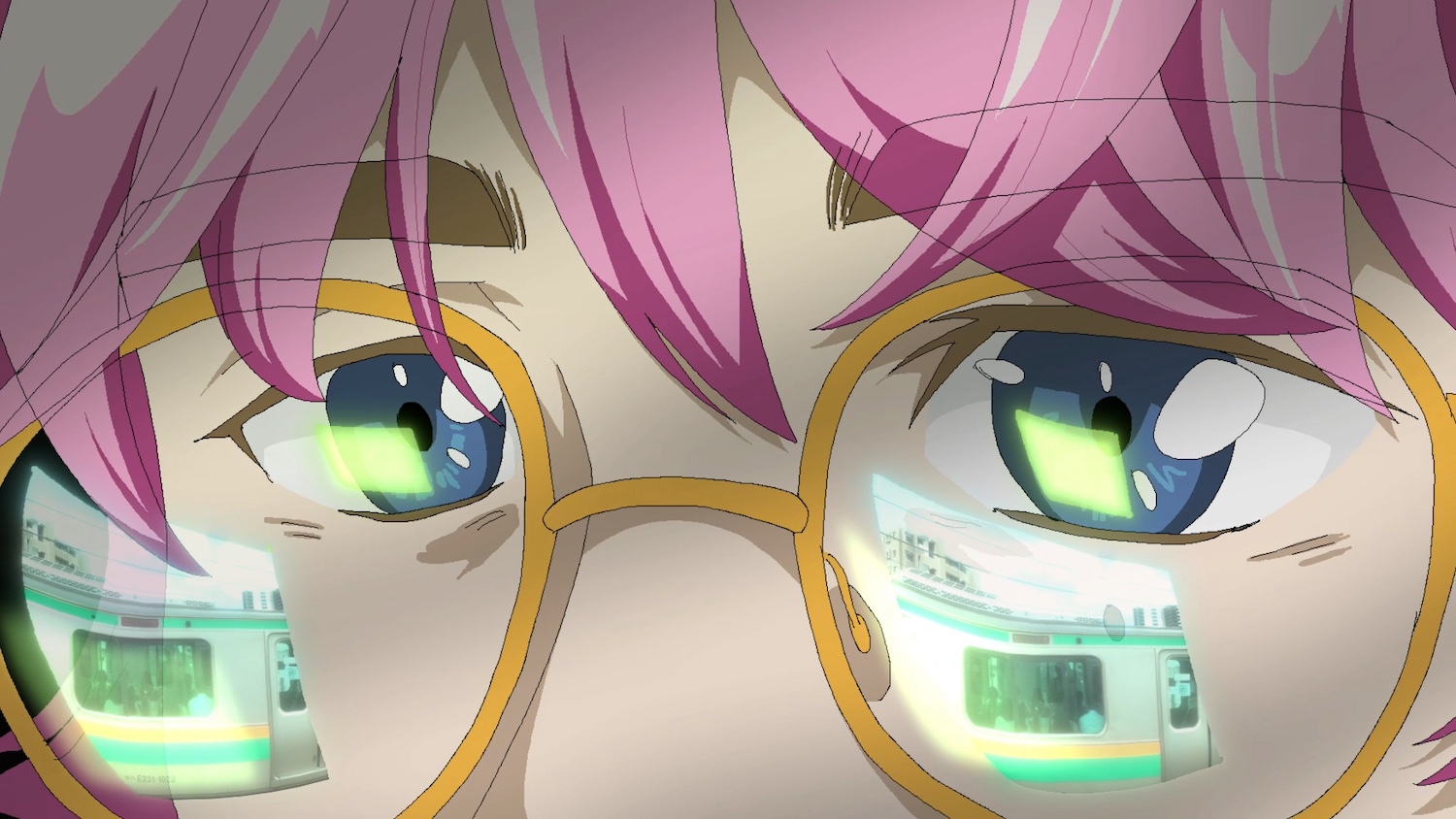

私は本展の広報において2015年10月に発表された「人体/動き/キャラクター」を知り、過去の展示記録を読んで、その魅力におののいた★1。記録画像を見るに、そこではアンリ・マティスが抱いた関心とアニメーションの命題が衝突し、線か形かをめぐって蠕動する絵の具が平面上に凝固しているらしかった。

そのシリーズから選出された4点における2点は「ドローイング」と名指され、引いた線と線との関係性を探るような、まだ動きに注目する以前の作品と思われる★2。画面いっぱいにいくつもの線がひしめき合い、すでに人体を予見させるような複合的な線のバランスも垣間見える。この絵に時間が与えられたとしたら仮止めされていた線同士がただちに接触し、バラバラと崩れ落ちてしまうような緊張感がある。

それに対して、もう2点の「人体/動き/キャラクター」には8体のキャラクターが配置されながらも余白があり、その身体の様子を落ち着いて観察できる。それらは画家が描いた人体のドローイングを拡大・縮小コピーし、厚紙に型として切り抜いたあとで、型の穴に画材を置くことで出現するらしい。この工程によって画家の人為性がやわらぎ、他律の印象が生じている。

もともとの線は、画家による動きのスケッチから始まり、そこには観察による運動のフォルムが備わっている。それが型取りの工程によって抑制を受けることで、線が携えていた画家のストロークや手癖が変圧され、緊張が生じる。そのようにしてかたちを圧迫されたキャラクターの身体がひとつの線、あるいはひとつの塊として姿を保っているために、わずかな絵の具の痕跡に異様な圧が漂っている。それは、たとえこの作品の制作工程が開示されていなくても、画面の様子からも不可思議な印象として窺える。例えば、通常心地よいとされる一筆書きの伸びやかな線のフォルムが、筆についたインクが始点から終点に向かうにつれて薄れていくという規則的なリズムを感じさせるのに対して、そのような線の型だけがありながら、線の輪郭と面に画材の不均衡さが生じ、只事でない画材の毛羽立ちが線とも面とも取れる色のなかに潜んでいるためである。

そうした半ば禁欲的なキャラクターの身体に対して、「続」の作品群は随分と晴れやかに見える。こちらは線のドローイングとドローイングのあいだに生じた空間の広がりに色を置いているらしく、地と図の視点を反転させるようにして、線と面の関係が探られている。キャンバスという場に生じた状況に応じて、色や描き方を判断し、複数の方法によって構成されているような自由さもある。

鉛筆による線も残されていて、一時期にベン・ニコルソンが試みていた細い黒線と鮮やかな色彩との折衝が、ここでは身体の流れを基点に画家の反応が促され、面と色とが互いに関係し合うことが歓迎されているようだ。

ところで「人体/動き/キャラクター」のキャラクターは、いずれの場合もフレームを逸脱せず、つまりは「見切れ」ることなくキャンバスのなかに収まっている。これは絵画の制約でもあるフレームという要素を、乗り越えたり壊したりするものとしては捉えず、古谷の作品の特徴ともいえる他律の招聘として作品に取り込んでいるためではないか。

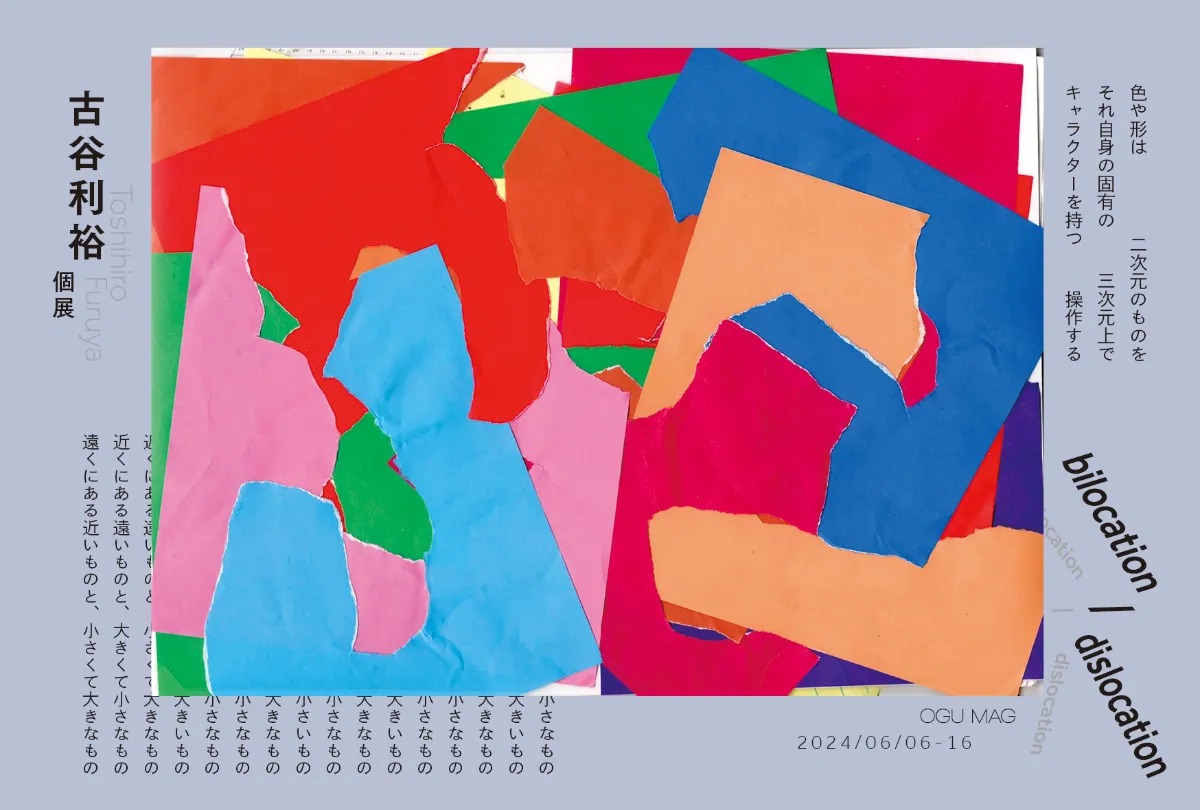

他律の要素との対話はもうひとつの近作「文房具絵画」においても展開される。このシリーズはまず重ねた折り紙を任意にちぎり、ほぼ同一のかたちをした、しかし物質的には区別される色紙を作ることから始まる。そこから派生する3つの副シリーズのうち「紙を折りたたむ」と「pre-」は、組み合わせた色紙をラミネート、またはクリアファイルに挟み、平面的に固定することで完成する。固定のためという理由も相まり、色紙はフレームを飛び出すことなく、その中央に収まっている★3。「文房具絵画」を工作でなく絵画とする所以もこのフレームに拠るだろう。

この態度はもうひとつの副シリーズ「combo」にも見られる。「combo」はちぎった色紙をPC上で組み合わせるデジタル作品だが、Adobeが図ってくれる便宜とは裏腹に、いびつなフォルムをした色紙の輪郭を背景からシャープに切り抜いてコラージュするといったことは試みられない。スキャンした色紙をMacのプレビューウィンドウに表示し、いくつかのウィンドウを重ねた状態で画面をスクリーンショットする操作を繰り返すことで作られる。このとき、プレビューウィンドウの四角いフレームの制約を受けると同時に、そのことが鑑賞者に伝わるように、このアプリの特徴であるウィンドウの余白にあたるグレーの背景を含んだ画面を作品の一部に示しもする★4。

展示会場でモニター出力されていた「combo」を見るに、各作品のフレーム比率はまちまちであると推測するが、重なり合うプレビューウィンドウによって構成される本作は、デジタルにおいてもつきまとうフレームの存在を強く意識させる。そして華やかながらも規定の色による工業製品紙に、指によってちぎられた造形や皺といった作家による固有の、あるいはドキュメントとしての人為性が加わりながら、それらはデジタル上で押し寿司のように重ねられ、端をカットされる。そのため「combo」には「人体/動き/キャラクター」と同じく、他律への応酬が感じられる。

映画監督の諏訪敦彦が俳優やカメラマンとの協働によって他者性や風景が持つ運動の偶発性を作品に招き、マシュー・バーニーが拘束具をつけて天井に線を引こうとするとき、そこには自らの意識や身体を拡張し、超克することへの欲求がある。それは自分が持たない要素の希求であり、そもそも私たちが生きる空間は他者や制約との共生なしに成り立たないという世界認識に紐づいている。

古谷の絵画に対する態度もまた、絵画や絵画がかけられる壁、空間が、自らの生活と地続きであるという率直さに基づく。彼の絵画における他者性は、制作におけるもっとも近しい他者である指に触れるもの、道具との対峙からまず表われる。紙、鉛筆(画材)、PCのキーボードに触れることから生じる線、面、色、枠といった要素への応答が、彼の画面を形成していく。生きるプロセスにおけるひとつの行為として描くことや書くことが行なわれ、目の前に人が来たら、顔をあげたり目を合わせたりするような単位で、線や皺が表出する。その単位が先鋭化することもあれば、生物的な反応と生活的な所作が融合した柔らかさを伴うこともある。

制作工程の開示を伴うことで、古谷の絵画に対する取り組みは芸術を知覚経験のプロセスと捉えたシクロフスキーを彷彿させる。鑑賞者は工程書の言葉を頼りに、描かれた線、ちぎられたかたちをひとしきり分解したのち、それらが構成された絵画として立ち上がってくるのを体験する。そのとき自分が絵画と呼ぶものの最小単位を見つけ(「combo」を写真でなく絵画と呼べるか)、今絵を描くことの可能性に思いをめぐらすだろう。

鑑賞日:2024/06/07(金)

★1──「作品展示のお知らせ」https://note.com/furuyatoshihiro/n/ne482876ad913

★2──2008年7月に発売された単著『世界へと滲み出す脳』の装丁に同質のドローイングの線が見られる。

★3──会場では数十点が置かれた「紙を折りたたむ」における1点だけ、フレームを飛び出す作品があるようだった。

★4──古谷の小説集『セザンヌの犬』(いぬのせなか座、2024)の表紙の作品にも、プレビューウィンドウの背景部分を見ることができる。