この数年間のうちに、日本の各地で次々と「アーツカウンシル」の設立が続いている──このことは実はあまり広く知られていません。アーティストや文化活動を行なう地域の人々と行政との間をつなぎ、ローカルのなかに文化のうねりを生み出す「中間支援組織」としての地域アーツカウンシル。この座談会では、『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社、2016)の著者で、震災以降、地域芸術祭やまちづくりの領域で活動しつつ『危機の時代を生き延びるアートプロジェクト』(千十一編集室、2021)など地域とアートに関わる出版物を手がける編集者の影山裕樹氏をホストに迎え、ローカルに根ざした芸術支援の前線で奮闘する上地里佳氏(沖縄アーツカウンシル チーフプログラムオフィサー)、野村政之氏(信州アーツカウンシル ゼネラルコーディネーター)のお二人と、北海道教育大学で地域の中間支援組織などについて研究する閔鎭京氏とともに、地域アーツカウンシルの可能性を考えます。(artscape編集部)

企画・聞き手:影山裕樹(千十一編集室)

構成:佐藤恵美

左上から時計回りに、影山裕樹氏(千十一編集室)、上地里佳氏(沖縄アーツカウンシル)、閔鎭京氏(北海道教育大学)、野村政之氏(信州アーツカウンシル)

左上から時計回りに、影山裕樹氏(千十一編集室)、上地里佳氏(沖縄アーツカウンシル)、閔鎭京氏(北海道教育大学)、野村政之氏(信州アーツカウンシル)

「地域にアートは必要か?」を始めるにあたって|影山裕樹

2000年代初頭から2010年代にかけて全国各地で林立した、「ハレの場」ともいえる地域芸術祭。これらの広がりがひと段落し、パンデミックも落ち着きを見せている2024年現在、「ケの場」として地域社会の日常のなかに芸術文化を定着させていくうえで、何が必要なのでしょうか。地域とアート。この異なる志向をもった二つの方向性のズレが、近年、芸術祭に対するある種の地域側の反発や、文化芸術施設の予算の削減というかたちで顕在化しているように感じます。

もちろん、税金はそこに暮らす人々が払っているわけですから、「地域の人はアートがわかっていない」という態度をしめせば、それは余計なお世話だと言われるのは当然です。とはいえ、現代は地元の人だけでは地域づくりが成り立たない時代です。よそ者や現代アートといった新しい風がある一定程度、つねに地域に入っている状態が維持されていくことこそが、これからの地域社会において重要だと思っています。

そこで、ここではまちづくりという視点から、地域の担い手と文化芸術活動の担い手。両者が互いに手に手をとる未来はどこにあるかを考えたいと思います。今回は地域アーツカウンシルという補助線を引きながら、地域の日常にアートがあることの意義と、地域における文化芸術の持続可能性を探ります。

なぜ各地にアーツカウンシルが増えたのか

──いろいろな地域のプレイヤーと交流していると、そもそも地域にアートを必要としている人が少ない、あるいは助成金に対する抵抗感もまだまだ結構あると感じています。コロナ前に某芸術祭を発端に浮かび上がった、公的な資金を芸術文化に使うことをめぐる市民と行政との間の対立構造が、現在までさまざまなかたちで変奏されている。

地域側は「稼ぐ」ことが正義とされがちで、それが例えば問題になった学芸員の有用性という議論を生み出したりしてしまう。はたして稼ぐことが本当に正義なのか。経済合理性を超えるアートの有用性を市民にもっと深く理解してもらう必要がある。しかし、アート関係者側にしばしばみられる地域の事情への配慮の足りなさと、地域側が文化芸術を批判する際に持ち出す大衆迎合的振る舞いが、互いに対立構造を固定化してしまっているように思うんです。お互いの大事にしているポイントに対する理解を育むために丁寧に対話を重ね「翻訳」していく存在が欲しい。ここで、中間支援組織としての地域アーツカウンシルの必要性が浮かび上がってくるのではないかと思います。

まずは地域アーツカウンシルがこの10年ほどで各地に増えた理由について改めて教えていただきたいと思います。

野村政之(以下、野村)──文化庁が2011年に「日本版アーツカウンシル」の導入の検討を始めてから10年以上経ちました。アーツカウンシルという言葉を使っていなくても、全国各地の自治体には文化芸術の中間支援組織が増えています。自分の実感としては、最近になって中間支援の役割の必要性を感じている人が各地にいて、それに対する取り組みやサンプルがようやく見え、それをまとめて語るときに「地域アーツカウンシル」という言葉が重要性をもつように感じます。

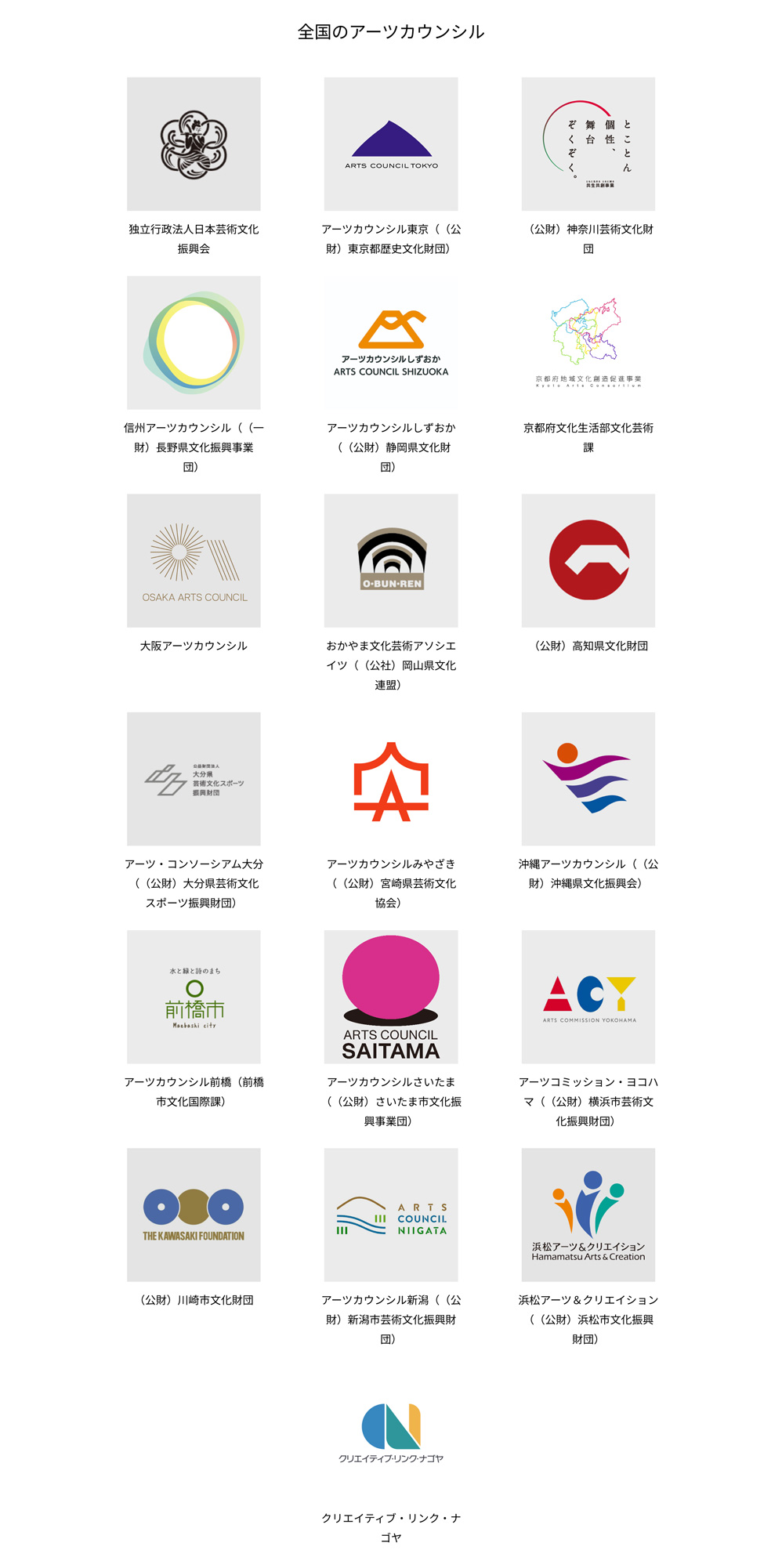

近年、全国で設立が続く地域アーツカウンシル

(アーツカウンシル・ネットワーク「NETWORK」より)

日本の文化政策をおおまかに振り返ると、まずは1968年に文化庁が文化財を守るために組織されました。その後、美術館や文化会館、劇場などのハコモノと文化財団のような機関が各地につくられ、専門性のある人を雇って文化芸術に取り組むようになりました。それが20世紀です。21世紀に入り、トリエンナーレや地域のアートプロジェクトなど、ホワイトキューブを飛び出したアート活動がいろいろなかたちで盛んになっていき、公的資金も使われるようになりました。専門施設のなかで行なう事業に税金を投入するときは、条例もつくりますし、税金の使い道としては明確です。一方、アートプロジェクトや芸術祭という形態になると、なぜその場所で、その内容のプロジェクトを税金を使ってするのか簡単に説明できなくなります。また同時に、地域社会に芸術活動が関わった場合の効果や影響は多様です。そのため、内容や方法が適正か専門家に考えたり説明したり評価したりしてもらう機能が必要になり、イギリスに「アーツカウンシル」という仕組みがあってこれが使える、と。本当にそう考えた人がいるかどうかわからないのですが、状況としてはそういうことだと思います。

例えば、横浜市は「創造都市横浜」の政策のなかで2007年にアーツコミッション・ヨコハマが始まり、東京都はオリンピック誘致に向けて2012年にアーツカウンシル東京(2008年に開始した東京文化発信プロジェクトが前身)が整備されていきました。政策上それぞれの理由があり、アーツカウンシルがつくられてきたと、私は解釈しています。

──シンプルにアーツカウンシルは助成金を出すところと考えている人は多いですが、アーツコミッション・ヨコハマやアーツカウンシル東京の動きはアートプロジェクトの企画や実施にも深く関わっているイメージがあります。

野村──ひとことで言うと、社会に芸術が関わるときに、どのように税金を使うかを考えるのが大きな役目です。「伴走型支援」とか「ハンズオン支援」と呼んでいるところもありますよね。信州アーツカウンシルの場合は「寄り添い型支援」といっています。それまでの助成金制度とは大きく違うのが、助成金を出すだけでなく、一緒に走って取り組みが改善したり、いい結果につながったりする点です。ぜひ、閔さんからも補足いただけますか。

閔鎭京(以下、閔)── 近年、地域アーツカウンシルの必要性が認められ、その存在感が増しているきっかけは主に二つあると思っています。ひとつは、2017年に文化芸術基本法が改正されたことです。改正のポイントはいくつかありますが、そのなかのひとつが観光やまちづくり、福祉、教育、産業など幅広い分野と連携して、総合的な文化政策を推進し、文化芸術の新たな価値の創出することです。それを実現するためには、地域に文化芸術を推進するためのプラットフォームをつくり多分野との連携を図っていくことが不可欠です。そこで、そもそもなぜ地域に文化芸術が必要か、そのようなプラットフォームをどのように設けていくのかを、各自治体が考えるようになってきた。しかしながら、やはり行政は分野別の縦割りになってしまいがちで、有機的なつながりをつくり出すのがなかなか難しいものです。そこで、アーツカウンシルのような中間支援組織こそ柔軟に部署間をつなぐ役割が果たせるわけです。

もうひとつのきっかけは、コロナ禍でアーティストや文化芸術事業の従事者が大変な思いをしたことかもしれません。私自身も実感しましたが、アートや文化芸術事業が社会から不要不急と言われているなかでどう生きていけばいいのか、あるいは自分たちの声を行政や社会にどう届ければいいのかがわからない状況でした。そこで行政とアーティストをつなぐ組織として、どういう課題を抱えていて、どのように解決すれば良いかを一緒に考えてくれるアーツカウンシルの存在が求められてきたのではないでしょうか。アーツカウンシルのアーティストたちに対する相談窓口機能も重要ですが、現場のさまざまな声を行政に届けるパイプ役としての役割も大きいですよね。

沖縄アーツカウンシルと信州アーツカウンシル

──中間支援といっても、助成先に伴走したり、相談窓口を設けていたりなどアーツカウンシルの機能はさまざまあると思います。地域によっては、自治体だけでなくまちづくりを主体的に担うコミュニティが志向する「まちづくりの方向性」のようなものがある。ですから、それぞれの地域の事情にしたがって、アーツカウンシルも位置づけられていることと思います。そこで、沖縄と信州の具体的な事業内容をお聞きしたいです。

上地里佳(以下、上地)──沖縄アーツカウンシルがスタートしたのが2012年です。「アーツカウンシル」という名としては東京に次いで全国で2番目にできました。

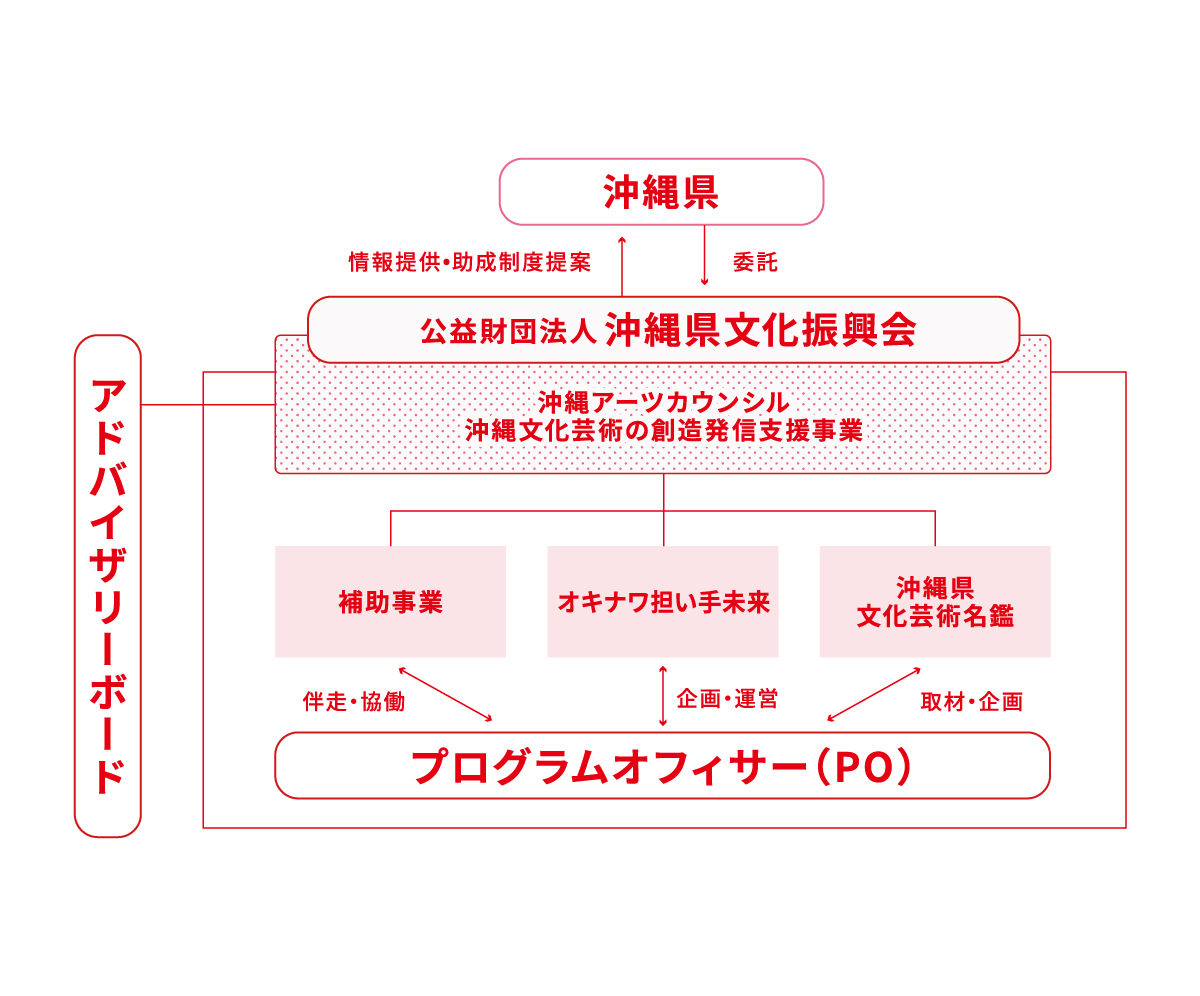

沖縄アーツカウンシルの組織図

沖縄アーツカウンシルの組織図

沖縄アーツカウンシルは「沖縄文化の産業化」という観点から始まった経緯があります。沖縄には固有の歴史や文化がたくさんありますが、資金やマネジメント人材の不足により、産業として成立していないことが当時の課題意識でした。文化を産業に結びつけることを目指し、沖縄県の組織改編もあり、その流れを受けてスタートしたのがアーツカウンシルでした。産業化を目指すということから、その基盤となるマネジメント人材や組織力の強化、芸術文化団体の組織化、人材や継承者の育成などに重点が置かれました。文化芸術の助成金には人件費が出ないことも多いのですが、沖縄アーツカウンシルの助成金は人件費にも充てることができ、従事する人への支援を重視した構造になっています。

13年目の現在は、事業内容としては、補助金事業、相談事業、人材育成事業、文化芸術に関わる団体やアーティストに関する情報発信を行なっています。メインとなっているのは補助金事業ですが、補助金の公募時期以外にも毎月20日に相談窓口を定期的に開くことで、補助金や県内の文化芸術に関わる情報提供や企画に関する悩みなど、文化芸術に関わる人々のサポートを行なっています。また、2013年度から始まった「オキナワ担い手未来」という人材育成事業では、担い手の発掘や育成を目指し、昨年度は座学とワークショップを中心に9回の講座を行ないました。それから県内で文化芸術に関わる人たちの活動や想いを発信していこうと「文化芸術名鑑」というウェブサイトで紹介記事を公開しています。

沖縄アーツカウンシルは、単発のイベントへの助成ではなく、通年を通じた活動を支援しています。例えば舞台やクラシック音楽を企画する事業者に伴走しながら、企画を通じて向き合いたいことにはこういった視点から考えてみるとどうか、どんな人に届ける広報をしていくか、といったところを話しながら進めています。アーツカウンシルでやっていることは、すぐに経済効果を生み出すものではないかもしれませんが、公的な資金を使っているからこそ、文化芸術を育む環境を耕すようなことに意味があると思います。

野村──沖縄アーツカウンシルは早くから事業者目線で支援してきたケースですよね。2016〜21年にチーフプログラムオフィサーだった樋口貞幸さんがアートNPO出身で、このカルチャーをつくることに大きく貢献されたと思います。私も前職は沖縄アーツカウンシルにいましたが、沖縄で学んだことをいま信州アーツカウンシルで生かしています。

信州の場合は、先ほど閔さんが触れられていた文化芸術基本法の改正のほかに、障害者文化芸術推進法(2018年施行)、文化観光推進法(2020年施行)などの法整備の流れもあり、2018年に長野県の文化芸術振興計画にアーツカウンシルが盛り込まれ、2022年に信州アーツカウンシルが立ち上がりました。

沖縄は「文化の産業化」でしたが、信州では「学びと自治」といっています。ここには、信州の精神的風土が反映されていて、人間がもっている資質を高め、自分たちで豊かな社会をつくっていくという意味が込められています。具体的な活動でいえば、文化芸術を介してほかの領域とつながり、チームワークができて課題解決や新たな価値の創造に取り組んでいくイメージです。

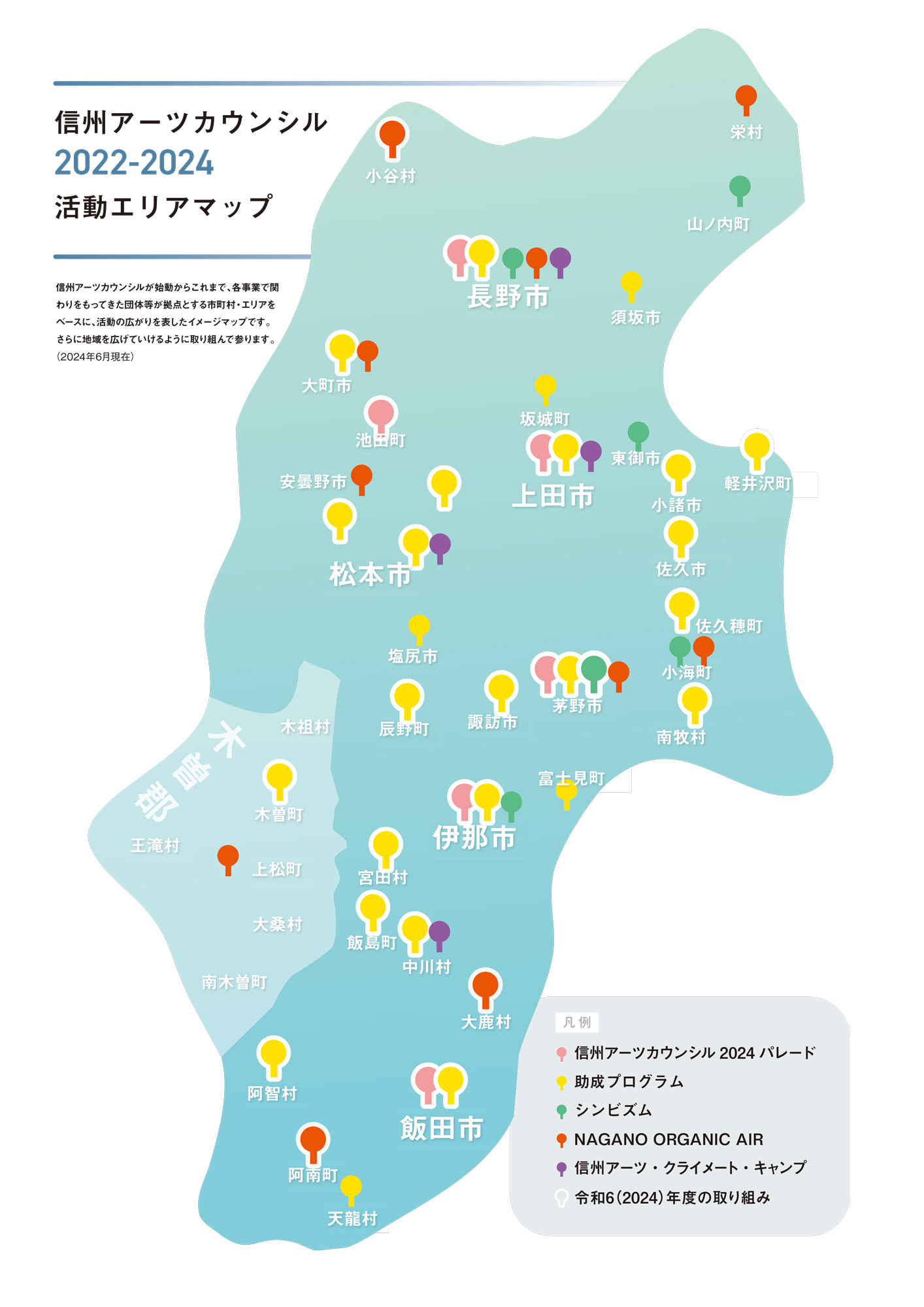

信州アーツカウンシルの組織図(信州アーツカウンシル「事業紹介」より)

信州アーツカウンシルの組織図(信州アーツカウンシル「事業紹介」より)

活動の特長として「担い手を支援する」ことと「信州の多様な文化を多様な主体が支える」ことと説明をしています。具体的な取り組みとして四つの柱があり、「活動基盤強化プログラム」「連携・協働プログラム」「社会包摂(インクルーシブ)プログラム」「地域創造・交流プログラム」です。「活動基盤強化プログラム」は県内の民間団体・グループに助成金を出して、その人たちに伴走しながら新しいチャレンジを後押しするプログラムです。「連携・協働プログラム」と「社会包摂(インクルーシブ)プログラム」は課題を共有するさまざまな専門機関と連携して、取り組みを一緒に進めています。連携先としては信州大学人文学部や長野県みらい基金のほか、観光、企業、市町村、博物館、美術館、教育機関などさまざまです。「地域創造・交流プログラム」は主催事業で、担い手の発掘やネットワークをつくるプログラムを行なっています。この人口減少の時代、文化施設や集会施設の運営、伝統的なお祭りの存続すら危うい地域もある。そうしたとき、例えば近隣の地域に元気な担い手がいて、協働してくれたら状況は変わるでしょう。そうした、やる気のある担い手を県内各地に育てていくことは社会的価値があると考えています。

信州アーツカウンシルの活動エリアマップ(2024年6月現在)。黄色が助成事業、そのほかが主催事業

どうしたら自治体への提言は実現されるのか

──地域に存在する既存のコミュニティ結束型のコミュニティだけではまちづくりには限界があるので、地域内外のいろんな人が出会える橋渡し型のコミュニティづくりが必要だと感じています★。アーツカウンシルは文化芸術という側面で、地域にない新しい風を、橋渡し型として実践しているのですね。トップダウンではなく「横の連携」の手を広げていくことを重視している、と。沖縄と信州の事例を受けて、閔さんいかがでしょうか。

★編集部注──影山氏の共著『移動縁が変える地域社会』(水曜社、2023)にも詳しい。移動縁という概念を用い、現代地域社会における「地元の人 vs よそ者」の議論をアップデートする試み。地域編集者の役割を論じた初めての学術的論考も収録されている。

閔──長野県は「学びと自治」のキーワードを掲げていますが、自治をつくるには、市民と行政、政治が対等に話し合うことが必要です。そこで生まれた考え方や具体的な案が政策となり、社会を変えることへとつながります。「自治」の精神を大切にする地域の信州アーツカウンシルは文化芸術によって市民自治を具現化するために必要な機関だと思います。文化芸術活動を通じて自治の基盤を作ることももちろん重要ですが、今後、政策提言にも取り組んでいくことを期待しています。

私自身もアーツカウンシル勉強会を昨年10月から毎月開催していますが、アーティストの参加率は非常に低い。一方で助成事業の説明会にはアーティストが100人くらい集まる。助成事業がなぜつくられてきたか、あるいは、この地域に必要な支援のあり方とはどうあるべきか、などには、アーティスト側はあまり興味関心がないのかなぁと思ってしまいます。しかし、その事象の原因は、アーティストが声を上げても、聞いてもらえた、政策に反映されたという経験がこれまでにないからです。政策を行政に任せきりにせず、一緒に声を上げようという横の連携がほしいところで、その環境づくりにもアーツカウンシルの役割があると考えます。

──アーティストが個性を発揮できる寛容さを地域に根付かせるために、アーティストのキャリアに対して、市民の側の理解を促す必要はありますね。

上地──沖縄アーツカウンシルでは、「アドバイザリーボード」というアーツカウンシルの補助金審査と制度に関する助言をする専門家を配置しています。補助金の審査結果を公表する際、審査総評を併せて公開することで、採択が叶わなかった方々に対しても言葉でのコミュニケーションを止めないことを大事にしています。ほかにも、アドバイザリーボードメンバーの林立騎さんが新聞に寄稿されたことから波及して、県議会で文化芸術に関する質問が取り上げられた例もあります。具体的には、文化芸術の専門正職員の配置に関することや、文化予算確保に向けた動きとして文化芸術を支える基金の創設、若手アーティストへの支援への検討といったものがありました。沖縄県には沖縄県立芸術大学がありますが、卒業したアーティストのキャリアアップや活躍の場を考えられないかという議論もあります。少しずつではありますが、アーツカウンシルに届く現場の声をどのように制度に反映していけるか、試行錯誤しながら進めています。

──信州はいかがですか?

野村──正直なところ、何をどうしたら提言が実現されるのか定式化できる実例がないように思うんです。沖縄の場合は、県立芸術大学という次世代の養成=地域社会のサステナビリティに関わる機関が抱える切実な問題があるので、提言につながるのだと思います。長野の場合は、その「的」がない感じです。ほかの地域にも言えるかもしれませんが、なぜかと考えると、多くの人はアートを見るのは好きだけれど、どのように生まれてきているかには興味がありません。文化政策を応援することで自分にどのように利益があるかわかりにくいのです。それは行政や議会も同じ。長野の場合は知事の見識が深いためにここまで推進できてきました。そうしたことから、信州アーツカウンシルでは、「文化芸術によって暮らしにこんなポジティブな作用がありますよ」と、サンプル配りのようなことをやっているのかなと思います。

閔──地域社会に文化芸術がなぜ必要か、私も改めて考えましたが、これまで出会ったことのないこと、未知のものに対して、想像を働かせるためではないかと。10年後、50年後に自分がどう変わるのか。100年後にこの地域がどんな姿になっていくのか。自分たちがこれから歩んでいく未来にどういう社会をつくり上げていきたいか、それらを想像するために文化芸術があるような気がします。

私は多文化共生社会にアートがどう寄与するのかについて研究をしていますが、例えば多文化共生関連の地域の活動で母国の文化を紹介するだけで終わり、ということも多いと感じています。お互いを知ることはもちろん大事ですが、同じ時間に同じ地域で暮らしている者同士がお互いの文化を持ち寄ったうえで、どうやって一緒に地域をつくっていくかを共に考えることが重要です。それによって、その地域にいままで出会えなかった独自の文化が創造されていくのです。そのときにこそ文化芸術は想像力や寛容性をもたらしてくれるのではないかと思っています。地域が寛容であることから、多様な文化が生まれ、ゆくゆくは文化的多様性を受け入れた地域アイデンティティが形成されていくでしょう。

野村──それから、文化芸術はほかの領域と違い、お金があってもなくても新しいチャレンジができる領域ですよね。経済や制度の論理とは違うからこそ、可能性がある。いろいろな領域のなかに、その視点をもって文化を見ている人が出てきているような気もしています。

[後編へ]